27/12/2024

23 cm.

À ma connaissance, c’est Jean-Paul Dubois qui a commencé à mesurer la pile des livres qu’il avait écrits, histoire de désacraliser. Si j’itère à celle-ci mes Noz d’émeraude récemment sortis, j’arrive à 23 cm entre Tébessa – dans sa première version, surprenante mais magnifique – jusqu’à ce livre hybride, au lourd papier photo, qui s’empare de thèmes, voire de personnages, qui ne sont pas les miens qui que je restitue immédiatement, une fois passés à ma moulinette de lecteur, d’auditeur captivé. Intrigué depuis près de 40 ans par un univers fantasmagorique et habité. Je suis passé par tous les états, depuis 16 ans que l’on me fait l’honneur d’éditer mes livres : l’excitation, l’au-delà du raisonnable, d’immenses satisfactions quand certains d’entre eux ont été repérés, sélectionnés, primés, puis la déception, l’abattement, la colère, même. Maintenant, nonobstant la distribution de plus en plus complexe et souvent méprisante, je n’ai plus qu’une seule motivation, celle de faire les livres que je devais faire. Privilège ou handicap de l’âge, je ne sais pas, il ne m’en reste plus beaucoup, maintenant que les Noz d’émeraude sont passés dans ma vie, le temps d’un éclair : deux volumes de portraits (de Sétois) pour arriver à 100, comme le volume qu’on m’a interdit d’exploiter, un livre de poésie qui sortira cet été – pour les Voix vives, j’en ris d’avance – et le dernier volume des aventures d’Aurelia, puisqu’il en est encore pour l’attendre. Ça pourrait nous emmener, bon an mal an, vers les 30 cm. Ce pourrait être une chouette épitaphe sur mon absence de tombe mais ma fille a déjà choisi : T’es mort, comme le Latin. On ne peut pas lutter.

À ma connaissance, c’est Jean-Paul Dubois qui a commencé à mesurer la pile des livres qu’il avait écrits, histoire de désacraliser. Si j’itère à celle-ci mes Noz d’émeraude récemment sortis, j’arrive à 23 cm entre Tébessa – dans sa première version, surprenante mais magnifique – jusqu’à ce livre hybride, au lourd papier photo, qui s’empare de thèmes, voire de personnages, qui ne sont pas les miens qui que je restitue immédiatement, une fois passés à ma moulinette de lecteur, d’auditeur captivé. Intrigué depuis près de 40 ans par un univers fantasmagorique et habité. Je suis passé par tous les états, depuis 16 ans que l’on me fait l’honneur d’éditer mes livres : l’excitation, l’au-delà du raisonnable, d’immenses satisfactions quand certains d’entre eux ont été repérés, sélectionnés, primés, puis la déception, l’abattement, la colère, même. Maintenant, nonobstant la distribution de plus en plus complexe et souvent méprisante, je n’ai plus qu’une seule motivation, celle de faire les livres que je devais faire. Privilège ou handicap de l’âge, je ne sais pas, il ne m’en reste plus beaucoup, maintenant que les Noz d’émeraude sont passés dans ma vie, le temps d’un éclair : deux volumes de portraits (de Sétois) pour arriver à 100, comme le volume qu’on m’a interdit d’exploiter, un livre de poésie qui sortira cet été – pour les Voix vives, j’en ris d’avance – et le dernier volume des aventures d’Aurelia, puisqu’il en est encore pour l’attendre. Ça pourrait nous emmener, bon an mal an, vers les 30 cm. Ce pourrait être une chouette épitaphe sur mon absence de tombe mais ma fille a déjà choisi : T’es mort, comme le Latin. On ne peut pas lutter.

17:23 Publié dans Blog | Lien permanent

21/12/2024

Florensac, le 20.12.2024

L’avantage de partager la scène – l’instant – avec une musicienne classique, c’est d’être sûr que rien ne sera laissé au hasard, que, le moindre détail comptant, le déroulé sera respecté, au bémol près.

L’avantage de partager la scène – l’instant – avec une musicienne classique, c’est d’être sûr que rien ne sera laissé au hasard, que, le moindre détail comptant, le déroulé sera respecté, au bémol près.

La difficulté de partager la scène – l’instant – avec une musicienne classique, c’est, au moment du débrief, qu’elle ne laissera rien passer des approximations qui pourraient être les vôtres, si vous avez tendance à vous laisser porter par l’instant, justement.

J’ai beaucoup appris des sessions CC&A (Camille, Clara & Aurelia) que nous avons vécues, Clara (Védèche) et moi, l’année dernière, quand nous sommes allés jouer à Mulhouse, Thann, Montpellier & Sète. J’ai entendu ce qu’elle m’a dit, que les transitions devaient être plus claires, que l’information – sur les livres, sur les morceaux – devait compléter ce que je me laissais la liberté de dire, pensant que ça viendrait naturellement. Pour l’invitation que la médiathèque de Florensac nous a faite il y a près d’un an, j’ai donc travaillé, rédigé les passages, inséré Liliane à mon gynécée, puis nous avons calé la prestation, puisque c’est le terme. Il le fallait, parce qu’une trentaine de personnes sont venues hier, à l’invitation de Cécile et que la prestation devait être à la hauteur de ce qu’elle avait annoncé partout. Et qu’un vague pressentiment me disait que je devais justifier la chance inouïe d’avoir une telle musicienne à mes côtés. Des lectures musicales, il y en a des tonnes, des notes de oud ou des accords de guitare plaqués sur des textes. Mais un récit-récital imaginé comme ça, avec des créations originales – les accords de la Valse, Claudel de Sandro pensés pour Cello pendant l’extrait du même nom, les arrangements de Au-dessus des eaux & des plaines retrouvés et repensés, la petite Cantate soulignée à l’archet – des pièces de Bach, de Rachmaninov ou de Pablo Casals jouées avec maestria, tout y était, à ma sensation, hier, et les visages des gens présents ont semblé en témoigner. Il y a encore à faire, encore, une sono décente et un débit – pourtant surveillé – moins rapide, mais ce qui domine, c’est l’impression d’avoir fait le travail, d’en avoir tiré les fruits et de justifier – revendiquer, même – ce privilège qui m’est offert, sur la route, de croiser celle de Clara, d’imaginer que ce duo puisse être joué, ailleurs, encore. Sollicité. Depuis la première seconde, je crois que Cécile a aimé l’idée qu’un écrivain sache venir pour parler davantage de la création que de lui ou de son œuvre. Depuis dix ans, je sais qu’Aurelia est plus importante que moi, qu’il faut, pour la respecter encore, que je lui adjoigne, quand je parle d’elle, des figures à sa hauteur. Comme Camille ou mes Clara (Ville & Védèche). C’est sans doute présomptueux de ma part, mais je suis sûr que deux d’entre elles, au moins, auraient été fières de ce qu’il s’est passé hier.

09:12 Publié dans Blog | Lien permanent

14/12/2024

PATERNATALICIDE

"Une rafale de quatrains aura eu raison d’un traîneau et de son équipage. Ça sentait le sapin pour le bonhomme au manteau rouge… Sans manquer de nous fait l’aveu de l’avoir incarné—il le fit, écrit-il, de son mieux—Laurent Cachard se délecte à mettre à nu et désacraliser un Père Noël relancé par Coca pour booster sa carrière et susciter de frénétiques dépenses. Un cadeau au bilan carbone des plus sobres à télécharger entre deux niaiseries chantées autour d’un sapin dont l’étoile vacille."

C'est sans doute parce qu'il peut parfois être aussi potache que moi que Jean-Renaud Cuaz a mis en téléchargement gratuit sur le site Audasud ce paternatalicide - le titre est de mon enfant - une série de quatrains écrits à main levée il y a quelques années, qui n'a nulle autre prétention que l'envie de se moquer un peu. C'est ici.

08:19 Publié dans Blog | Lien permanent

08/12/2024

Derrière le mur.

"Ce que nous ne savons pas, en dehors de son histoire, c’est qu’un monument pareil s’est construit et a perduré parce que des confréries y ont consacré leur vie et leur engagement, qui tenaient, là aussi, du plus grand secret, des traditions orales pour ne pas que les techniques des différents métiers s’ébruitent. On croirait les entendre encore murmurer, ces maîtres de la marque, les tailleurs de pierre, les charpentiers, ceux qui bâtissent, leurs rituels. On n’a pas à attendre d’être un adulte pour que les lieux vous parlent, qu’ils vous racontent ce qu’ils ont vécu et comment ils ont fait le lien entre les époques : c’est une étape importante quand vous comprenez pour la première fois, devant un arbre centenaire ou une chapelle que rien ne se mesure à l’aune de votre âge, ni du temps qu’il vous reste à vivre. "

"Ce que nous ne savons pas, en dehors de son histoire, c’est qu’un monument pareil s’est construit et a perduré parce que des confréries y ont consacré leur vie et leur engagement, qui tenaient, là aussi, du plus grand secret, des traditions orales pour ne pas que les techniques des différents métiers s’ébruitent. On croirait les entendre encore murmurer, ces maîtres de la marque, les tailleurs de pierre, les charpentiers, ceux qui bâtissent, leurs rituels. On n’a pas à attendre d’être un adulte pour que les lieux vous parlent, qu’ils vous racontent ce qu’ils ont vécu et comment ils ont fait le lien entre les époques : c’est une étape importante quand vous comprenez pour la première fois, devant un arbre centenaire ou une chapelle que rien ne se mesure à l’aune de votre âge, ni du temps qu’il vous reste à vivre. "08:45 Publié dans Blog | Lien permanent

05/12/2024

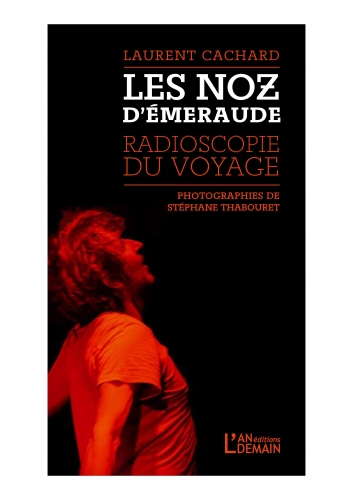

Les Noz d'émeraude sont disponibles!

« Ce livre n’est pas une biographie du groupe, dont la vie a ceci de magique qu’elle n’a pas à être étalée sur la place publique. Ce n’est pas non plus un livre de fan, l’apocope m’étant peu sympathique et l’idée, en soi, effrayante. C’est une somme, une fantaisie, une façon de se positionner au regard du travail de l’autre. Avec admiration, respect et libre-arbitre : un livre qui reste à bonne distance critique. »

C’est à partir d’aujourd’hui qu’on peut se procurer mes « Noz d’émeraude » (Radioscopie du Voyage), un superbe livre - 236 pages, format : 120 x 210 mm , photos de Stéphane Thabouret – sur le Voyage de Noz comportant un entretien-fleuve avec Stéphane Pétrier, 40 notes de blog, 4 nouvelles – Anassaï, Le Secret, Aurélia, Il est l’heure – et de nombreuses surprises !

Un livre écrit en toute liberté, Stéphane n’ayant pas souhaité en prendre connaissance avant qu’il sorte.

Ce sont les éditions l’An Demain qui vont faire le lien entre les deux pans de ma vie, lyonnaise et sétoise, le travail de typographiste de Jean-Renaud Cuaz, la mise en page qu’il fait du texte et des superbes clichés de Stéphane (Thabouret) - son goût pour l’image, dit-il, nait au son du Voyage, à 18 ans. Il lui en faudra 25 de plus pour en devenir l’ombre, et un des photographes officiels – rendant l’ouvrage magnifique !

Avant les festivités en librairie en 2025, vous pouvez commander l’ouvrage sur le site :

https://www.audasud.fr/les-noz-d-emeraude

ou par le bon de commande ci-joint.

Il y aura-t-il de la Noz à Noël, sous votre sapin ? À vous d’en décider.

Merci de partager et de faire savoir.

00:05 | Lien permanent

01/12/2024

Ma route.

18:39 Publié dans Blog | Lien permanent

23/11/2024

Chez lui on meurt deux fois.

Évidemment, quand on arrive à mon âge dans un concert de rap, on détonne un poil dans le dress-code, et il paraît un peu pathétique d’adopter, en mimétisme, un air gangsta qui se dandine en distillant des Wesh, frérot. Mais un concert de Petitcopek dans sa ville de Sète, ça ne se rate pas, et si les premières parties ont été un peu longues pour un quasi-sexagénaire, ce que j’ai vu ce soir était une belle démonstration que les clichés sont faits pour être démontés, que la poésie, l’allure et la présence scénique de Lorenzo Cianni sont dignes des plus grands. J’écrivais après les Automn’Halles qu’il y avait du Abd-Al-Malik chez lui, dans cette façon de se tenir droit devant le micro – après une arrivée projetée en arrière-scène, encapuché, houdi et survêtement bleu turquoise siglé- avant de vibrer avec la musique. Particularité de cette relase party de Côté passager 2, son 2e EP sorti ces jours-ci, c’est la formation avec une flûtiste-percussionniste de grand talent, la Chips au clavier, Doc HAD en DJ et Pierre Eyral, Panzer pour ceux qui le connaissent, chargé de mettre un peu d’organique là-dedans, à la guitare et à la basse. Nicolas Grosso était prévu, mais le vélo a eu raison de lui pour un bon moment, le contrebassiste programmé a eu un empêchement, la mise en place a été complexe, aux dires de Lorenzo, mais ça fonctionne, avec quelques problèmes de son, ça danse, c’est souvent romantique – j’veux qu’on s’aime toujours comme Ross et Rachel – à l’image de son sourire et de ses remerciements permanents. Il est chez lui, Peticopek, à la Passerelle, il a commencé là et finit là – antiphrase – on voit des jeunes le regarder avec l’envie dans les yeux de s’inspirer de son parcours comme lui a pris de ceux qui l’ont encadré dans ses premiers ateliers d’écriture. Il a beau, dès le premier morceau, emmerder la SACEM et les Victoires de la musique, s’acoquiner, il a l’image et le son d’un indécrottable sensible, la qualité d’écriture d’un vrai poète. Un de ses derniers sons, Madame, est impressionnant sur ce point : Madame a grandi dans ce monde, l’histoire est écrite par les vainqueurs. Il chante même une chanson d’amour qui promet qu’il ne dira plus je t’aime dans ses chansons – je dirai plus jamais Ti amo - c’est vous dire. Le concert a des sonorités latinos, souvent, c’est entraînant, bien monté, les choeurs de HAD sont impressionnants, la complicité avec la Chips, avec qui il a créé de toutes pièces le projet Sète, Péchés, Capitaux est évidente, la voix féminine est belle et (très) juste, c’est un très beau set, à Sète. Avec une mauvaise réputation reprise à tue-tête par un public de tous les âges, ce qui est toujours amusant, un enfant de Sète commencé a capella puis en douceur avant d’exploser, des morceaux du volume 1 qui sont déjà en tête – même être original je crois que je l’ai déjà trop fait – et des traits – en allemand Ich bin nicht very gut- qui marquent. Il y a eu une pause qui n’en était pas une, un faux-départ des musiciens quand il leur a dit J’peux pas payer – en gémellité avec le J’ai rendez-vous avec vous de son glorieux aîné : Monsieur le propriétaire, désolé, votre loyer, j’peux pas payer. Et un final en or, avec son avec le cœur qui lui ressemble tant, avec cette façon irrésistible de faire rimer 1,80m et quatre chemins et de faire se trémousser sur place un mec de près de 60 ans qui n’avait jamais vu un concert de rap. À part Abd-Al-Malik. Ouais ouais ouais.

Évidemment, quand on arrive à mon âge dans un concert de rap, on détonne un poil dans le dress-code, et il paraît un peu pathétique d’adopter, en mimétisme, un air gangsta qui se dandine en distillant des Wesh, frérot. Mais un concert de Petitcopek dans sa ville de Sète, ça ne se rate pas, et si les premières parties ont été un peu longues pour un quasi-sexagénaire, ce que j’ai vu ce soir était une belle démonstration que les clichés sont faits pour être démontés, que la poésie, l’allure et la présence scénique de Lorenzo Cianni sont dignes des plus grands. J’écrivais après les Automn’Halles qu’il y avait du Abd-Al-Malik chez lui, dans cette façon de se tenir droit devant le micro – après une arrivée projetée en arrière-scène, encapuché, houdi et survêtement bleu turquoise siglé- avant de vibrer avec la musique. Particularité de cette relase party de Côté passager 2, son 2e EP sorti ces jours-ci, c’est la formation avec une flûtiste-percussionniste de grand talent, la Chips au clavier, Doc HAD en DJ et Pierre Eyral, Panzer pour ceux qui le connaissent, chargé de mettre un peu d’organique là-dedans, à la guitare et à la basse. Nicolas Grosso était prévu, mais le vélo a eu raison de lui pour un bon moment, le contrebassiste programmé a eu un empêchement, la mise en place a été complexe, aux dires de Lorenzo, mais ça fonctionne, avec quelques problèmes de son, ça danse, c’est souvent romantique – j’veux qu’on s’aime toujours comme Ross et Rachel – à l’image de son sourire et de ses remerciements permanents. Il est chez lui, Peticopek, à la Passerelle, il a commencé là et finit là – antiphrase – on voit des jeunes le regarder avec l’envie dans les yeux de s’inspirer de son parcours comme lui a pris de ceux qui l’ont encadré dans ses premiers ateliers d’écriture. Il a beau, dès le premier morceau, emmerder la SACEM et les Victoires de la musique, s’acoquiner, il a l’image et le son d’un indécrottable sensible, la qualité d’écriture d’un vrai poète. Un de ses derniers sons, Madame, est impressionnant sur ce point : Madame a grandi dans ce monde, l’histoire est écrite par les vainqueurs. Il chante même une chanson d’amour qui promet qu’il ne dira plus je t’aime dans ses chansons – je dirai plus jamais Ti amo - c’est vous dire. Le concert a des sonorités latinos, souvent, c’est entraînant, bien monté, les choeurs de HAD sont impressionnants, la complicité avec la Chips, avec qui il a créé de toutes pièces le projet Sète, Péchés, Capitaux est évidente, la voix féminine est belle et (très) juste, c’est un très beau set, à Sète. Avec une mauvaise réputation reprise à tue-tête par un public de tous les âges, ce qui est toujours amusant, un enfant de Sète commencé a capella puis en douceur avant d’exploser, des morceaux du volume 1 qui sont déjà en tête – même être original je crois que je l’ai déjà trop fait – et des traits – en allemand Ich bin nicht very gut- qui marquent. Il y a eu une pause qui n’en était pas une, un faux-départ des musiciens quand il leur a dit J’peux pas payer – en gémellité avec le J’ai rendez-vous avec vous de son glorieux aîné : Monsieur le propriétaire, désolé, votre loyer, j’peux pas payer. Et un final en or, avec son avec le cœur qui lui ressemble tant, avec cette façon irrésistible de faire rimer 1,80m et quatre chemins et de faire se trémousser sur place un mec de près de 60 ans qui n’avait jamais vu un concert de rap. À part Abd-Al-Malik. Ouais ouais ouais.

PS : à titre personnel, je suis ravi que Lorenzo soit du 2e volume des Figures Singulières, dont la sortie est programmée au 18 janvier.

23:58 Publié dans Blog | Lien permanent

15/11/2024

Benoît.

C’est une nouvelle à laquelle on s’attendait mais qui fait basculer la temporalité de l’autre côté, dans ce qu’elle a d’inéluctable. Benoît est mort, me dit-on, et là, c’est tout un pan de mon enfance qui remonte, et avant tout - au même titre que ma grand-mère paternelle - une figure de l’autorité. Il n’y a pas si longtemps, il me demandait pourquoi je ne le tutoyais pas, comme les autres le faisaient, je lui ai répondu que je n’oserais jamais, que c’était très bien comme ça. Quand Cécile, sa plus jeune fille, me trouvait casse-prunier (l’expression est d’époque) dans nos jeux d’enfants, elle menaçait de le dire à son père et la seule image me convainquait de ne pas l’être davantage (si tant est que je le fusse !). Pourtant, il n’a jamais élevé la voix, Benoît, c’était juste une présence, une force à elle seule. Une tonalité grave, une poignée de mains franche – une fois la casquette ôtée, c’est l’usage - et les deux yeux plantés dans les vôtres, à demander des nouvelles, sans jugement, jamais. Il avait 94 ans, Benoît, c’est un âge honorable pour mourir, mais on pensait égoïstement qu’il tiendrait encore au moins 38 ans, le temps qu’on y arrive, nous, à cet âge-là. Parce qu’on n’a jamais autant incarné le bon sens paysan, au sens le plus noble qui soit. Il n’aura jamais su que je n’ai jamais osé aller me chercher une salade dans son immense potager, quand je suis allé réviser mon Bac à St-Romain, parce que je ne savais pas comment on les cueillait et que je n’ai pas osé lui demander. Il ne saura pas non plus que quand on me disait que les lapins – les siens – à qui j’allais donner à manger n’étaient plus là parce qu’ils étaient partis en vacances, je l’ai cru, et très longtemps. Benoit & Janine, c’est l’histoire de St Romain-de-Popey à eux seuls et dans une enfance aux trois mois et demi de vacances, c’est beaucoup de temps partagé, quasiment une éducation parallèle. C’est comme si je perdais un grand-père, moi qui n’en ai pas connu, ou presque. Ma sœur Françoise est devenue leur voisine il y a 6 ou 7 ans, déjà, en rachetant le terrain familial, en faisant construire en lieu et place de la maison Phénix à laquelle les Berger, cachés derrière le buis, ne donnaient pas dix ans et qui en a tenu 36. Elle faisait le lien temporel et Emma, sa fille, ma nièce, n’aimait rien plus que d’apporter une bière (ou un mojito) à son Benoît, qu’ils papotent un moment. On savait que ça arriverait, mais on a le droit d’être triste, de se réjouir qu’il soit mort dans son sommeil, peut-être en pensant à sa prochaine partie de boules, ou à la Chambre d’agriculture dont il fut le président, au devenir d’une activité qu’il incarnait à lui seul. Benoît, c’est le paysan de la parabole d’Alain sur le travail, celui à qui le philosophe demande pourquoi il passe une 3e fois la serfouette pour creuser un sillon alors que deux suffisent, et qui répond que la 3e c’est pour que ce soit bien fait. C’est cette forme de rectitude morale qui disparait avec lui, sauf à ce que ceux qui l’ont reçue de lui la fassent vivre et la transmettent. C’est le paradoxe des disparitions, dans ce qu’elles ont de quasiment joyeux, d’engageant : il n’est plus là, mais il survivra, longtemps.

C’est une nouvelle à laquelle on s’attendait mais qui fait basculer la temporalité de l’autre côté, dans ce qu’elle a d’inéluctable. Benoît est mort, me dit-on, et là, c’est tout un pan de mon enfance qui remonte, et avant tout - au même titre que ma grand-mère paternelle - une figure de l’autorité. Il n’y a pas si longtemps, il me demandait pourquoi je ne le tutoyais pas, comme les autres le faisaient, je lui ai répondu que je n’oserais jamais, que c’était très bien comme ça. Quand Cécile, sa plus jeune fille, me trouvait casse-prunier (l’expression est d’époque) dans nos jeux d’enfants, elle menaçait de le dire à son père et la seule image me convainquait de ne pas l’être davantage (si tant est que je le fusse !). Pourtant, il n’a jamais élevé la voix, Benoît, c’était juste une présence, une force à elle seule. Une tonalité grave, une poignée de mains franche – une fois la casquette ôtée, c’est l’usage - et les deux yeux plantés dans les vôtres, à demander des nouvelles, sans jugement, jamais. Il avait 94 ans, Benoît, c’est un âge honorable pour mourir, mais on pensait égoïstement qu’il tiendrait encore au moins 38 ans, le temps qu’on y arrive, nous, à cet âge-là. Parce qu’on n’a jamais autant incarné le bon sens paysan, au sens le plus noble qui soit. Il n’aura jamais su que je n’ai jamais osé aller me chercher une salade dans son immense potager, quand je suis allé réviser mon Bac à St-Romain, parce que je ne savais pas comment on les cueillait et que je n’ai pas osé lui demander. Il ne saura pas non plus que quand on me disait que les lapins – les siens – à qui j’allais donner à manger n’étaient plus là parce qu’ils étaient partis en vacances, je l’ai cru, et très longtemps. Benoit & Janine, c’est l’histoire de St Romain-de-Popey à eux seuls et dans une enfance aux trois mois et demi de vacances, c’est beaucoup de temps partagé, quasiment une éducation parallèle. C’est comme si je perdais un grand-père, moi qui n’en ai pas connu, ou presque. Ma sœur Françoise est devenue leur voisine il y a 6 ou 7 ans, déjà, en rachetant le terrain familial, en faisant construire en lieu et place de la maison Phénix à laquelle les Berger, cachés derrière le buis, ne donnaient pas dix ans et qui en a tenu 36. Elle faisait le lien temporel et Emma, sa fille, ma nièce, n’aimait rien plus que d’apporter une bière (ou un mojito) à son Benoît, qu’ils papotent un moment. On savait que ça arriverait, mais on a le droit d’être triste, de se réjouir qu’il soit mort dans son sommeil, peut-être en pensant à sa prochaine partie de boules, ou à la Chambre d’agriculture dont il fut le président, au devenir d’une activité qu’il incarnait à lui seul. Benoît, c’est le paysan de la parabole d’Alain sur le travail, celui à qui le philosophe demande pourquoi il passe une 3e fois la serfouette pour creuser un sillon alors que deux suffisent, et qui répond que la 3e c’est pour que ce soit bien fait. C’est cette forme de rectitude morale qui disparait avec lui, sauf à ce que ceux qui l’ont reçue de lui la fassent vivre et la transmettent. C’est le paradoxe des disparitions, dans ce qu’elles ont de quasiment joyeux, d’engageant : il n’est plus là, mais il survivra, longtemps.

11:04 Publié dans Blog | Lien permanent