03/10/2025

Nus dans la crevasse.

Ça n’est pas rien de se réclamer de Houdini dans son premier album solo - l’homme coupé en deux - et de maintenir son public dans l’illusion d’un concert au Transclub, à deux portes d’une salle qu’il a remplie il y a bientôt 40 ans. On la connaît, l’histoire de Stéphane Pétrier, je l’ai suffisamment écrite ici pour ne pas rappeler - prétérition - que c’est un des plus grands showmen que j’aie connus, et je pèse mes mots. Il est là, devant la petite centaine de personnes qui le connaissent tous, ça fait un peu moins de deux ans que son album est sorti, à la Casa musicale, quand le Grand était encore de la fête, ou au Tikki Vinyl Store. Là, c’est du sérieux, la scène, la sono sont de sortie, Steph a mis un costume, ça vous pose un homme pour la Grande vie, un morceau d’entrée de concert comme on n’en n’a pas connu depuis longtemps, qui installe l’énorme section rythmique - Habouzit/Simon - et introduit un guitariste, Éric Clapot, qui délaisse la Gretsch habituelle du Voyage de Noz pour une Telecaster plus brutale dans le son. C’est dense, le spectre est là, d’entrée, Pétrier lâche son Je ne dors jamais, censé incarner tous les maux qui ont présidé à l’écriture de l’album. Qui enchaîne pourtant avec un inédit, qui annonce la suite, à l’énonciation plus distanciée, comme si l’homme qui s’était perdu voyait plus distinctement, désormais, ce qui l’a fait s’égarer, un temps. On me dit que tu es avec un type plutôt bien, lâche-t-il, c’est un continuum amoureux à la Rohmer d’un type qui ne sera jamais tranquille et qui trouve dans son intranquillité la source de son inspiration. Depuis 40 ans, fermez le ban. Il va tuer le game, disent les jeunes - assez absents, hier - en dédiant un titre, inédit aussi, à Cervantes, reconnaissant de lui-même son sens de l’absurde, sa volonté de se battre contre des moulins à vent jusqu’au bout de son existence. C’est réussi en cela qu’on le remercie in petto, dans le public, de le faire pour nous. C’est beau, ça tient, évidemment, Les beaux restes emportent tout, tant le titre est juste sublime et équilibré ; ça y est, il y a deux ans et demi qu’il me l’a envoyé, sous forme de maquette, dans ma chambre d’hôpital, je suis bien vivant pour en recevoir cette forme sonore si aboutie, c’est merveilleux : la vie, ça éclabousse. Il y a les deux reprises, celle de Robert Wyatt et celle, en finale, de Véronique Sanson, Besoin de personne, la plus belle antiphrase de la chanson française (avec le temps, remarque …) et la meilleure façon de nous remercier d’être là, toujours, nous qui cherchons à quel point lui rendre de ce qu’il nous apporte, depuis tant d’années. Si le projet tourne en rond, c’est d’un cercle vertueux. Le 4 décembre, dans la grande salle du Radiant, les Noz vont fêter leur 40e anniversaire. J’y serai, avec mon livre dédié : la petite trace que j’aurai rendue à ce cheminement temporel. Nu(s) sur le rond-point de nos existences, pas si vaines, finalement.

Ça n’est pas rien de se réclamer de Houdini dans son premier album solo - l’homme coupé en deux - et de maintenir son public dans l’illusion d’un concert au Transclub, à deux portes d’une salle qu’il a remplie il y a bientôt 40 ans. On la connaît, l’histoire de Stéphane Pétrier, je l’ai suffisamment écrite ici pour ne pas rappeler - prétérition - que c’est un des plus grands showmen que j’aie connus, et je pèse mes mots. Il est là, devant la petite centaine de personnes qui le connaissent tous, ça fait un peu moins de deux ans que son album est sorti, à la Casa musicale, quand le Grand était encore de la fête, ou au Tikki Vinyl Store. Là, c’est du sérieux, la scène, la sono sont de sortie, Steph a mis un costume, ça vous pose un homme pour la Grande vie, un morceau d’entrée de concert comme on n’en n’a pas connu depuis longtemps, qui installe l’énorme section rythmique - Habouzit/Simon - et introduit un guitariste, Éric Clapot, qui délaisse la Gretsch habituelle du Voyage de Noz pour une Telecaster plus brutale dans le son. C’est dense, le spectre est là, d’entrée, Pétrier lâche son Je ne dors jamais, censé incarner tous les maux qui ont présidé à l’écriture de l’album. Qui enchaîne pourtant avec un inédit, qui annonce la suite, à l’énonciation plus distanciée, comme si l’homme qui s’était perdu voyait plus distinctement, désormais, ce qui l’a fait s’égarer, un temps. On me dit que tu es avec un type plutôt bien, lâche-t-il, c’est un continuum amoureux à la Rohmer d’un type qui ne sera jamais tranquille et qui trouve dans son intranquillité la source de son inspiration. Depuis 40 ans, fermez le ban. Il va tuer le game, disent les jeunes - assez absents, hier - en dédiant un titre, inédit aussi, à Cervantes, reconnaissant de lui-même son sens de l’absurde, sa volonté de se battre contre des moulins à vent jusqu’au bout de son existence. C’est réussi en cela qu’on le remercie in petto, dans le public, de le faire pour nous. C’est beau, ça tient, évidemment, Les beaux restes emportent tout, tant le titre est juste sublime et équilibré ; ça y est, il y a deux ans et demi qu’il me l’a envoyé, sous forme de maquette, dans ma chambre d’hôpital, je suis bien vivant pour en recevoir cette forme sonore si aboutie, c’est merveilleux : la vie, ça éclabousse. Il y a les deux reprises, celle de Robert Wyatt et celle, en finale, de Véronique Sanson, Besoin de personne, la plus belle antiphrase de la chanson française (avec le temps, remarque …) et la meilleure façon de nous remercier d’être là, toujours, nous qui cherchons à quel point lui rendre de ce qu’il nous apporte, depuis tant d’années. Si le projet tourne en rond, c’est d’un cercle vertueux. Le 4 décembre, dans la grande salle du Radiant, les Noz vont fêter leur 40e anniversaire. J’y serai, avec mon livre dédié : la petite trace que j’aurai rendue à ce cheminement temporel. Nu(s) sur le rond-point de nos existences, pas si vaines, finalement.

00:51 | Lien permanent

25/09/2025

LM WAS HERE (MAISON VIDE & PLEIN DE SENS).

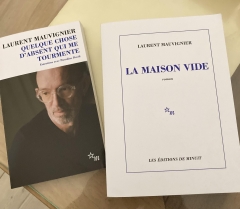

Drôle de sensation que de rentrer ce soir du grand entretien avec Laurent Mauvignier, et du dîner qui a suivi. Outre le Momentum littéraire, de haut niveau – il faut toujours inviter des auteurs qui ont quelque chose à dire sur la littérature, pas seulement sur leur roman – il y a eu cette rencontre avec un écrivain qui a marqué ma vie : nous avons le même âge, à quelques mois près, et les thèmes d’écriture que nous avons choisis, chacun de notre côté, sont diablement identiques. À la différence près que la Maison vide, le livre dont tout le monde parle et pour lequel, sans suspens et sans concurrent, il va décrocher le Goncourt, prochainement, une anomalie – sans jeu de mots – pour quelqu’un qui aurait pu être récompensé dix fois déjà, pour dix romans différents, est un roman, je l'ai dit, comme il en paraît un tous les cinquante ans. Alors, attendre Mauvignier au pied de l’escalier de l’Orque bleue, c’est se remémorer les rencontres avec Pascal Quignard, Pierre Jourde, Éric Chevillard, Alexis Jenni et autre ; c’est se dire que le premier contact, dans la réalité, est un sérieux indice sur la dimension du bonhomme : je suis rassuré, je le trouve plus en forme que sur des photos des mois antérieurs qui circulaient. On marche jusqu’à la Maison régionale de la mer, qui accueille les Automn’Halles pour la première fois – le quotidien local en a fait un sujet en réussissant l’exploit de ne citer ni Mauvignier ni Haddad, que Marie-Ange interrogera samedi… Première victoire sur une communication un peu poussive, la salle est pleine, il y a entre 70 et 80 personnes qui prennent place, peut-être plus, je ne sais pas, mais déjà l’exercice est réussi, la crainte initiale évacuée. Les deux Laurent prennent place sur la scène – à l’inverse du roman, on ne peut changer de prénom parce que trop commun, comme le patriarche du récit, Firmin Proust, qui s’appelait Paul, à l’origine. C’est la première grosse révélation (ou pas) de la rencontre, Mauvignier évacue d’un coup d’un seul la nuance autofictive entre narrateur et auteur, la Maison vide, c’est l’histoire réelle de sa famille à lui, avec des failles sidérales, comme la grand-mère tondue à la Libération, le père suicidé parce qu’il n’a pas supporté l’Algérie etc. Mauvignier raconte comment il a inscrit cette histoire dans la réalité historique, l’entrecroisement de trois guerres sur quatre générations (en comptant celle du narrateur), dont on a parlé sans rien y comprendre, une qu’on a tu, à un niveau de névrose que personne ne peut soupçonner. LMV, c’est donc le récit de trois femmes, qui finiront, par obligation, par démontrer que la présence des hommes, finalement, n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise familiale et plus globalement de la vie en général. Les hommes sont au front, l’Histoire se passe, elle est perçue via la distance de la Bassée, cette vie à l’arrière de tout où la guerre se perçoit via les morts qui, à force d’encombrer les devants des maisons en deuil (par la croix) se réunissent en des monuments aux morts devant lequel Marguerite, la dernière, tentera de deviner à travers ce qu’aurait été sa vie avec une mère aimante et un père présent. Mauvignier remonte l’écheveau de la patate chaude des histoires familiales, il est dissert en tant qu’auteur, bon client, semble apprécier les questions d’un interlocuteur qui a retravaillé TOUTE son œuvre avant de le recevoir, ça change des émissions télévisées où l’on passe plus de temps à parler autour du texte que du texte lui-même. J’adapte, c’est prévu, mes questions, reviens sur des sujets qu’il aborde lui-même, la topologie, les récits dans le récit, je regarde le public captivé et me réjouis parce que l’auteur est captivant – je le savais – mais qu’il faut aussi savoir lui donner la réplique. Il parle de ses recherches, de ses inspirations – l’enterrement de Jules est inspiré d’une toile de Courbet, le prénom Florentin de la peinture du XIX°, également – on bifurque sur le sujet de la Guerre d’Algérie, traité en filigrane dans ce roman-là, abordé dans Des hommes, évidemment, mais aussi, indirectement dans Apprendre à finir – paru en 2000, dont Mauvignier lâche qu’il a failli s’appeler… la Maison vide – dans Seuls, dans le Lien. Mauvignier confesse une irrépressible envie de savoir les choses, qui l’a poussé, enfant, à poser les questions là où d’autres se seraient tu. Il avoue également ne jamais dissocier la réalité de ce qu’on en raconte, même pour des scènes de massacre à la tronçonneuse. Alors, pour des scènes de guerre, dont les protagonistes disent eux-mêmes qu’il n’y a rien à en dire tant c’est indicible… De temps à autre, je regarde ce type à côté de moi, avec ses boucles de marin, j’ai du mal à me dire qu’il est là et il sera dur, après ce que j’ai vécu, de vivre des émotions aussi intenses : celles d’un lecteur, qui voudrait que le temps s’allonge, que des questions fusent, du public. Il n’y a que Marie-Ange qui me reproche de ne pas avoir parlé de Continuer quand j’ai délibérément évacué la question, pour rester dans le temps imparti. Il répond un peu à côté en parlant de Dans la foule et de Autour du monde, avec ses premiers lecteurs qui lui ont répondu que même en ouvrant sur le monde, il finissait dans ses huis-clos pré-carrés. C’est drôle, parce que l’auteur a du recul sur son œuvre – c’est rare – parce qu’il s’amuse de lui-même en disant que finalement, si c’est être passé d’une Maison vide à une autre en 25 ans, il n’a pas trop avancé… On a parlé un peu de cinéma, il s’est aventuré sur la question de Dieu – concédant lui en avoir beaucoup voulu – sur l’époque, l’information, les petites crottes que des auteurs satisfaits peuvent laisser et le doute avec lequel les vrais continuent d’avancer, bon an mal an. La suite est agréable, conviviale, laisse déjà l’impression proustienne – on y revient – qu’il valait mieux que les choses ne fussent pas encore arrivées pour qu’on n’ait pas à regretter qu’elles soient déjà passées. Mais Laurent Mauvignier was here, à Sète, j’en suis témoin.

Drôle de sensation que de rentrer ce soir du grand entretien avec Laurent Mauvignier, et du dîner qui a suivi. Outre le Momentum littéraire, de haut niveau – il faut toujours inviter des auteurs qui ont quelque chose à dire sur la littérature, pas seulement sur leur roman – il y a eu cette rencontre avec un écrivain qui a marqué ma vie : nous avons le même âge, à quelques mois près, et les thèmes d’écriture que nous avons choisis, chacun de notre côté, sont diablement identiques. À la différence près que la Maison vide, le livre dont tout le monde parle et pour lequel, sans suspens et sans concurrent, il va décrocher le Goncourt, prochainement, une anomalie – sans jeu de mots – pour quelqu’un qui aurait pu être récompensé dix fois déjà, pour dix romans différents, est un roman, je l'ai dit, comme il en paraît un tous les cinquante ans. Alors, attendre Mauvignier au pied de l’escalier de l’Orque bleue, c’est se remémorer les rencontres avec Pascal Quignard, Pierre Jourde, Éric Chevillard, Alexis Jenni et autre ; c’est se dire que le premier contact, dans la réalité, est un sérieux indice sur la dimension du bonhomme : je suis rassuré, je le trouve plus en forme que sur des photos des mois antérieurs qui circulaient. On marche jusqu’à la Maison régionale de la mer, qui accueille les Automn’Halles pour la première fois – le quotidien local en a fait un sujet en réussissant l’exploit de ne citer ni Mauvignier ni Haddad, que Marie-Ange interrogera samedi… Première victoire sur une communication un peu poussive, la salle est pleine, il y a entre 70 et 80 personnes qui prennent place, peut-être plus, je ne sais pas, mais déjà l’exercice est réussi, la crainte initiale évacuée. Les deux Laurent prennent place sur la scène – à l’inverse du roman, on ne peut changer de prénom parce que trop commun, comme le patriarche du récit, Firmin Proust, qui s’appelait Paul, à l’origine. C’est la première grosse révélation (ou pas) de la rencontre, Mauvignier évacue d’un coup d’un seul la nuance autofictive entre narrateur et auteur, la Maison vide, c’est l’histoire réelle de sa famille à lui, avec des failles sidérales, comme la grand-mère tondue à la Libération, le père suicidé parce qu’il n’a pas supporté l’Algérie etc. Mauvignier raconte comment il a inscrit cette histoire dans la réalité historique, l’entrecroisement de trois guerres sur quatre générations (en comptant celle du narrateur), dont on a parlé sans rien y comprendre, une qu’on a tu, à un niveau de névrose que personne ne peut soupçonner. LMV, c’est donc le récit de trois femmes, qui finiront, par obligation, par démontrer que la présence des hommes, finalement, n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise familiale et plus globalement de la vie en général. Les hommes sont au front, l’Histoire se passe, elle est perçue via la distance de la Bassée, cette vie à l’arrière de tout où la guerre se perçoit via les morts qui, à force d’encombrer les devants des maisons en deuil (par la croix) se réunissent en des monuments aux morts devant lequel Marguerite, la dernière, tentera de deviner à travers ce qu’aurait été sa vie avec une mère aimante et un père présent. Mauvignier remonte l’écheveau de la patate chaude des histoires familiales, il est dissert en tant qu’auteur, bon client, semble apprécier les questions d’un interlocuteur qui a retravaillé TOUTE son œuvre avant de le recevoir, ça change des émissions télévisées où l’on passe plus de temps à parler autour du texte que du texte lui-même. J’adapte, c’est prévu, mes questions, reviens sur des sujets qu’il aborde lui-même, la topologie, les récits dans le récit, je regarde le public captivé et me réjouis parce que l’auteur est captivant – je le savais – mais qu’il faut aussi savoir lui donner la réplique. Il parle de ses recherches, de ses inspirations – l’enterrement de Jules est inspiré d’une toile de Courbet, le prénom Florentin de la peinture du XIX°, également – on bifurque sur le sujet de la Guerre d’Algérie, traité en filigrane dans ce roman-là, abordé dans Des hommes, évidemment, mais aussi, indirectement dans Apprendre à finir – paru en 2000, dont Mauvignier lâche qu’il a failli s’appeler… la Maison vide – dans Seuls, dans le Lien. Mauvignier confesse une irrépressible envie de savoir les choses, qui l’a poussé, enfant, à poser les questions là où d’autres se seraient tu. Il avoue également ne jamais dissocier la réalité de ce qu’on en raconte, même pour des scènes de massacre à la tronçonneuse. Alors, pour des scènes de guerre, dont les protagonistes disent eux-mêmes qu’il n’y a rien à en dire tant c’est indicible… De temps à autre, je regarde ce type à côté de moi, avec ses boucles de marin, j’ai du mal à me dire qu’il est là et il sera dur, après ce que j’ai vécu, de vivre des émotions aussi intenses : celles d’un lecteur, qui voudrait que le temps s’allonge, que des questions fusent, du public. Il n’y a que Marie-Ange qui me reproche de ne pas avoir parlé de Continuer quand j’ai délibérément évacué la question, pour rester dans le temps imparti. Il répond un peu à côté en parlant de Dans la foule et de Autour du monde, avec ses premiers lecteurs qui lui ont répondu que même en ouvrant sur le monde, il finissait dans ses huis-clos pré-carrés. C’est drôle, parce que l’auteur a du recul sur son œuvre – c’est rare – parce qu’il s’amuse de lui-même en disant que finalement, si c’est être passé d’une Maison vide à une autre en 25 ans, il n’a pas trop avancé… On a parlé un peu de cinéma, il s’est aventuré sur la question de Dieu – concédant lui en avoir beaucoup voulu – sur l’époque, l’information, les petites crottes que des auteurs satisfaits peuvent laisser et le doute avec lequel les vrais continuent d’avancer, bon an mal an. La suite est agréable, conviviale, laisse déjà l’impression proustienne – on y revient – qu’il valait mieux que les choses ne fussent pas encore arrivées pour qu’on n’ait pas à regretter qu’elles soient déjà passées. Mais Laurent Mauvignier was here, à Sète, j’en suis témoin.

Photo : Florence Montferran.

NB2: Ci-après, le fond d'écran qui n'a pas pu être projeté.

et au coeur de la nuit, la version audio (en deux parties) :

23:30 Publié dans Blog | Lien permanent

22/09/2025

Faire les liens.

J’avais moins de 30 ans quand Laurent Mauvignier a publié Apprendre à finir, j’ai remisé la (grosse) nouvelle que j’avais écrite sous ce titre. Qui n’aura manqué à personne. J’avais 40 ans quand Des hommes est sorti, un an après Tébessa 1956 et que j’ai vu la grosse machinerie de l’édition se mettre en marche, pour de bonnes raisons (pour une fois). J’avais 45 ans quand Valse, Claudel est sorti au Réalgar avec en final le poème Camille, qui reprend ce Quelque chose d’absent qui me tourmente que j’ai fait rimer dans le Square de mon ami Éric avec Ta fossette rieuse et tes Diabolos menthe. J’ai 56 ans et j’ai eu le privilège de lire la Maison vide deux mois avant tout le monde avant de recevoir son auteur jeudi à 18h30 à la Maison régionale de la mer, pour le grand entretien des Automn'Halles.

J’avais moins de 30 ans quand Laurent Mauvignier a publié Apprendre à finir, j’ai remisé la (grosse) nouvelle que j’avais écrite sous ce titre. Qui n’aura manqué à personne. J’avais 40 ans quand Des hommes est sorti, un an après Tébessa 1956 et que j’ai vu la grosse machinerie de l’édition se mettre en marche, pour de bonnes raisons (pour une fois). J’avais 45 ans quand Valse, Claudel est sorti au Réalgar avec en final le poème Camille, qui reprend ce Quelque chose d’absent qui me tourmente que j’ai fait rimer dans le Square de mon ami Éric avec Ta fossette rieuse et tes Diabolos menthe. J’ai 56 ans et j’ai eu le privilège de lire la Maison vide deux mois avant tout le monde avant de recevoir son auteur jeudi à 18h30 à la Maison régionale de la mer, pour le grand entretien des Automn'Halles.

15:06 Publié dans Blog | Lien permanent

13/09/2025

SimplextIIval.

Je savais d’expérience qu’il allait me piéger, à annoncer ma note de blog à l’aube alors même qu’on quittait à peine l’InterVal de Vaugneray où venait de se dérouler le 2e Simplextival, festival du label du même nom, spécialisé dans la production et la réédition locale, en vinyle, exclusivement. La 2e session n’était pas si étrangère à la 1ère, puisque Danilo ouvrait pour tout le monde, lui dont la pop sucrée mérite qu’on s’y attarde, à condition qu’on arrive à temps au concert, ce qui n’a pas été notre cas, les 17km se transformant en 2h de route, ce qui ne fait rêver personne. Killdozer, le groupe qui suivait, c’était celui de Robert Lapassade (cet homme devant lequel, en toute fin de soirée, en lui dédicaçant un Noz d’émeraude - à sa demande- je me suis trouvé dépourvu, heureusement, de tout cynisme et sarcasme tant il représente à lui seul près de 50 ans de rock et de blues) avec Yves Rotacher à la batterie, par exemple, qui ne fut rien d’autre que l’ingé son des deux premiers albums des Noz - Lapass’, Don Roberto, à qui j’ai avoué l’analogie que son groupe m’a inspirée avec le E-Street Band, dans sa structure. Le Simplextival a cela de particulier qu’il met toujours en lien trois groupes qui n’ont rien à voir dans le temps et le genre, mais qu’il défend bec et ongle. Il a raison, à son âge. Et quand les Noz lui ont proposé de jouer le Signe, in extenso, l’album qu’ils ont sorti en 1992 - 6 ans après qu’ils ont rejoué Opéra à Rillieux - il n’a pas rechigné non plus, l’Inox, dût-il prendre le risque d’un anachronisme fort, tant l’album est peux -être le plus daté du groupe, dans ce qu’il visait d’international et qu’il n’a pas touché. C’est facile, quand la même frange du public est présente, toujours - t-shirts à l’appui pour certains - pour les encourager contre vents et marées. Jouer un album dans son intégralité, c’est accepter que des morceaux soient faibles, dans l’écriture, surtout - Mange le monde ou Querelle - mais mieux chantés qu’ils l’étaient il y a 30 ans, avec un clavier qui prend une place qui n’existe plus maintenant mais qui fait mouche quand Thierry Westermeier, revenu de nulle part, se met au diapason et éclaire les mêmes notes d’une tonalité différente. Le reste, à près de 3h alors que mon portable est resté dans la voiture de Guillaume, ça n’est que du souvenir, d’un concert vu, d’abord, des tribunes - puisqu’il était tard, quand même - puis de la fosse, d’abord peu nourrie puis copieusement garnie : ce groupe a un truc en plus, dans ce qu’il dégage, dans la capacité de son chanteur d’avoir de nouveau appris des chansons qu’il ne chantait plus depuis longtemps, dans le son cristallin de la Gretsch d’Emmanuel Perrin, la session rythmique - et les choeurs - d’Aldo & John Mc Clapot, dont le fils dira qu’il a trouvé bien le morceau Un 30 avril sur les quais, cet instrumental en mano a mano - E.Perrin/E.Clapot - qui dit tout de ce que fut le son des Noz et de ce qu’il continue d’être : un mélange de virtuosité et d’impact, dans la note, un morceau où deux musiciens sur un tabouret, déclinant à eux seuls l’histoire des Noz, occupent un spectre musical qui emplit l’InterVal. C’est fort, très fort, et Emmanuel Perrin, s’il est parti et si son successeur a trouvé autre chose, c’est le son du Voyage, depuis 30 ans. 1992, c’est cette année charnière au cours de laquelle la vie professionnelle de pas mal de gens présents hier s’est décidée; c’est l’année où géopolitiquement, la Yougoslavie aurait pu taper la Dream Team à Barcelone : la face du monde en eût été changée. Marie-Ophélie n’était pas au concert hier, elle n’a pas entendu le chanteur - qui n’a rien dit pendant le concert, sauf nous avouer que sa voix était prise, ce qui ne s’est pas entendu - dédier ce concert à Éric, le Grand, qui faisait le catering, l’année d’avant, encore, et… me remercier pour le livre que j’ai écrit sur eux. C’était gênant, un poil, mais je prends. Juste avant, il venait de jouer Près du vide, ce morceau qu’il joue encore de temps en temps en solo, pour faire valoir ce vers sublime - Et se dire sans frémir que si tu me blesses, c’est peut-être de l’amour à l’envers - mais qui est repris ici, dans un jeu d’ombre, par le groupe entier, nous laissant trente ans en arrière, quand le concert se termine. Ces moments-là, s’ils se succèdent, c’est qu’ils n’ont pas de prix. 30 ans que le monde attendait le Signe; il n’est pas impossible qu’il nous soit parvenu pile hier, en pleine conscience.

Je savais d’expérience qu’il allait me piéger, à annoncer ma note de blog à l’aube alors même qu’on quittait à peine l’InterVal de Vaugneray où venait de se dérouler le 2e Simplextival, festival du label du même nom, spécialisé dans la production et la réédition locale, en vinyle, exclusivement. La 2e session n’était pas si étrangère à la 1ère, puisque Danilo ouvrait pour tout le monde, lui dont la pop sucrée mérite qu’on s’y attarde, à condition qu’on arrive à temps au concert, ce qui n’a pas été notre cas, les 17km se transformant en 2h de route, ce qui ne fait rêver personne. Killdozer, le groupe qui suivait, c’était celui de Robert Lapassade (cet homme devant lequel, en toute fin de soirée, en lui dédicaçant un Noz d’émeraude - à sa demande- je me suis trouvé dépourvu, heureusement, de tout cynisme et sarcasme tant il représente à lui seul près de 50 ans de rock et de blues) avec Yves Rotacher à la batterie, par exemple, qui ne fut rien d’autre que l’ingé son des deux premiers albums des Noz - Lapass’, Don Roberto, à qui j’ai avoué l’analogie que son groupe m’a inspirée avec le E-Street Band, dans sa structure. Le Simplextival a cela de particulier qu’il met toujours en lien trois groupes qui n’ont rien à voir dans le temps et le genre, mais qu’il défend bec et ongle. Il a raison, à son âge. Et quand les Noz lui ont proposé de jouer le Signe, in extenso, l’album qu’ils ont sorti en 1992 - 6 ans après qu’ils ont rejoué Opéra à Rillieux - il n’a pas rechigné non plus, l’Inox, dût-il prendre le risque d’un anachronisme fort, tant l’album est peux -être le plus daté du groupe, dans ce qu’il visait d’international et qu’il n’a pas touché. C’est facile, quand la même frange du public est présente, toujours - t-shirts à l’appui pour certains - pour les encourager contre vents et marées. Jouer un album dans son intégralité, c’est accepter que des morceaux soient faibles, dans l’écriture, surtout - Mange le monde ou Querelle - mais mieux chantés qu’ils l’étaient il y a 30 ans, avec un clavier qui prend une place qui n’existe plus maintenant mais qui fait mouche quand Thierry Westermeier, revenu de nulle part, se met au diapason et éclaire les mêmes notes d’une tonalité différente. Le reste, à près de 3h alors que mon portable est resté dans la voiture de Guillaume, ça n’est que du souvenir, d’un concert vu, d’abord, des tribunes - puisqu’il était tard, quand même - puis de la fosse, d’abord peu nourrie puis copieusement garnie : ce groupe a un truc en plus, dans ce qu’il dégage, dans la capacité de son chanteur d’avoir de nouveau appris des chansons qu’il ne chantait plus depuis longtemps, dans le son cristallin de la Gretsch d’Emmanuel Perrin, la session rythmique - et les choeurs - d’Aldo & John Mc Clapot, dont le fils dira qu’il a trouvé bien le morceau Un 30 avril sur les quais, cet instrumental en mano a mano - E.Perrin/E.Clapot - qui dit tout de ce que fut le son des Noz et de ce qu’il continue d’être : un mélange de virtuosité et d’impact, dans la note, un morceau où deux musiciens sur un tabouret, déclinant à eux seuls l’histoire des Noz, occupent un spectre musical qui emplit l’InterVal. C’est fort, très fort, et Emmanuel Perrin, s’il est parti et si son successeur a trouvé autre chose, c’est le son du Voyage, depuis 30 ans. 1992, c’est cette année charnière au cours de laquelle la vie professionnelle de pas mal de gens présents hier s’est décidée; c’est l’année où géopolitiquement, la Yougoslavie aurait pu taper la Dream Team à Barcelone : la face du monde en eût été changée. Marie-Ophélie n’était pas au concert hier, elle n’a pas entendu le chanteur - qui n’a rien dit pendant le concert, sauf nous avouer que sa voix était prise, ce qui ne s’est pas entendu - dédier ce concert à Éric, le Grand, qui faisait le catering, l’année d’avant, encore, et… me remercier pour le livre que j’ai écrit sur eux. C’était gênant, un poil, mais je prends. Juste avant, il venait de jouer Près du vide, ce morceau qu’il joue encore de temps en temps en solo, pour faire valoir ce vers sublime - Et se dire sans frémir que si tu me blesses, c’est peut-être de l’amour à l’envers - mais qui est repris ici, dans un jeu d’ombre, par le groupe entier, nous laissant trente ans en arrière, quand le concert se termine. Ces moments-là, s’ils se succèdent, c’est qu’ils n’ont pas de prix. 30 ans que le monde attendait le Signe; il n’est pas impossible qu’il nous soit parvenu pile hier, en pleine conscience.

11:44 | Lien permanent

09/09/2025

LES DESTRIERS DE LA PÉDALE.

Il faut parfois savoir sortir du temps, de l’urgence et de l’imbécillité du monde. Faire comme avant, rentrer en urgence avec un vinyl sous le bras, enlever la cellophane avec précaution, poser fébrilement la galette sur la platine, poser le bras et s’assoir. Se dire que ce disque qu’on a attendu près de cinq ans – le temps d’un roman, finalement – il est là et, n’en déplaise à son auteur, on n’a plus besoin de lui pour en écouter les chansons. Fausto, de Nicolas Grosso, est un album particulier pour lui, parce qu’il arrive au bout d’un long cheminement et d’une maturité dans l’écriture qui n’a jamais d’autre origine que l’existence qui avance, la façon dont on a de répondre aux coups qu’elle nous met. Nico, en plus d’être un musicien surdoué, s’est toujours montré sous des aspects festifs, Gretsch Nashville siglée Brian Setzer, rockabilly, jazz manouche, bœufs et fiestas improvisées. Là, il faut avouer que si la musique touche au sublime dans son éclectisme, c’est le panel des thèmes abordés qui impressionne, avec la façon unique de contrecarrer le pire des pépins qui puisse nous arriver, la mort, via les morceaux qu’il dédie à Edmond Zabal (Bye Eddy bye-bye Parti sans trop de bruit faire danser l’au-delà Sais-tu qu’ici-bas depuis que t’es en haut On fait semblant de rien mais Tout part à vau-l’eau ?) ou à Frédéric Maltese, que tout le monde ici appelait Freddy, le sosie d’Elvis Presley (Sous sa voix de braise, la voix d’Elvis reprenait vie) mort d’un accident de voiture (comme James Dean). Dans les deux cas, faire swinguer la mort, c’est ce qu’il pouvait faire de mieux, comme hommage, et on sourit franchement quand il nous semble entendre Freddy dire Ta race!, t’appeler Fils, ou quand on revoit Zabal, sa casquette molle, Dans tes souliers vernis, ton plus joli costard, qui n’aurait pas renié ce Blues mâtiné de quelques touches d’électro, un crescendo de voix posant un chœur qui monte jusque là-haut. Les voix féminines apportent une touche délicate dans l’album, comme les cordes de Bertille sur Vie de vioque, adoucissent un poil un propos plutôt grave, in fine.

Il faut parfois savoir sortir du temps, de l’urgence et de l’imbécillité du monde. Faire comme avant, rentrer en urgence avec un vinyl sous le bras, enlever la cellophane avec précaution, poser fébrilement la galette sur la platine, poser le bras et s’assoir. Se dire que ce disque qu’on a attendu près de cinq ans – le temps d’un roman, finalement – il est là et, n’en déplaise à son auteur, on n’a plus besoin de lui pour en écouter les chansons. Fausto, de Nicolas Grosso, est un album particulier pour lui, parce qu’il arrive au bout d’un long cheminement et d’une maturité dans l’écriture qui n’a jamais d’autre origine que l’existence qui avance, la façon dont on a de répondre aux coups qu’elle nous met. Nico, en plus d’être un musicien surdoué, s’est toujours montré sous des aspects festifs, Gretsch Nashville siglée Brian Setzer, rockabilly, jazz manouche, bœufs et fiestas improvisées. Là, il faut avouer que si la musique touche au sublime dans son éclectisme, c’est le panel des thèmes abordés qui impressionne, avec la façon unique de contrecarrer le pire des pépins qui puisse nous arriver, la mort, via les morceaux qu’il dédie à Edmond Zabal (Bye Eddy bye-bye Parti sans trop de bruit faire danser l’au-delà Sais-tu qu’ici-bas depuis que t’es en haut On fait semblant de rien mais Tout part à vau-l’eau ?) ou à Frédéric Maltese, que tout le monde ici appelait Freddy, le sosie d’Elvis Presley (Sous sa voix de braise, la voix d’Elvis reprenait vie) mort d’un accident de voiture (comme James Dean). Dans les deux cas, faire swinguer la mort, c’est ce qu’il pouvait faire de mieux, comme hommage, et on sourit franchement quand il nous semble entendre Freddy dire Ta race!, t’appeler Fils, ou quand on revoit Zabal, sa casquette molle, Dans tes souliers vernis, ton plus joli costard, qui n’aurait pas renié ce Blues mâtiné de quelques touches d’électro, un crescendo de voix posant un chœur qui monte jusque là-haut. Les voix féminines apportent une touche délicate dans l’album, comme les cordes de Bertille sur Vie de vioque, adoucissent un poil un propos plutôt grave, in fine.

Fausto, c’est un peu plus qu’un disque, puisqu’en s’emparant de la vie d’un autre – dans le dernier morceau, qui devait au départ être un blind-track, de mémoire – Grosso se situe volontairement a contracorrente de son époque - avec nos airs d’antiquités nos vélos sont parfois moqués, dit-il dans le Vélo, le single accrocheur – et n’hésite pas à regarder dans le miroir de sa propre existence, de faire un bilan sur l’amitié - les amis toujours contents, jamais à crédit se comptent tout de go sur les doigts de la main gauche de Django – l’enfance et la vieillesse en deux morceaux qui se suivent, l’un, Petit, écrit par un minot, aux genoux couleur bétadine - J’aime la musique et je lis Pas trop de copains à l’école Je ne me fais pas remarquer, 6,5 ans bien tassés – l’autre, Vie de vioque, avec la collaboration du grand Jean Fauque, qui relate la vie du Play-boy de l’EPHAD, qui raccroche les gants : Au royaume des chanceux j’suis tombé sur la fève, avoue-t-il. Davantage que les Enfants perdus, cette référence à James Matthew Barrie, un morceau aux riffs assez durs, au traitement rock et au texte difficile, tout juste allégé (c’est pas vrai) par les chœurs de la classe CP/CM2 de l’école Ferdinand Buisson de Sète : Nous n’étions pas méchants Dans cette île où les grands nous retenaient reclus/Posaient leur main dessus Nous étions hors du temps. Sète, Nico Grosso y revient de façon récurrente, comme Freddy (Sète, son Memphis à lui), comme les vieux fourneaux du Vélo - les anciens on les préfère à regretter Yvette Horner - Didier Wampas et lui (le Môle à Sète et ses pavés, c’est un peu notre Paris-Roubais, doublé d’une petite pique aux habitants du St Clair, on n'y va point car on n’a pas les moyens !), comme au Château d’eau et son jardin dans C’était mieux demain. C’était mieux demain* et ses fadaises fanées, j’en parlerai une autre fois, promis, j’en reste à la petite larme que j’ai versée, ce soir.

Fausto, qui s’achève sur le morceau éponyme, une biographie musicale en douceur qui montre l’envers du décor de la vie d’un campionissimo – j’prends mon vélo et j’oublie - les deuils, les failles, les rivalités est un p… d’album complet et délicieusement archaïque, au sens étymologique. On y trouve aussi une chanson d’amour raté (j’suis pas l’nonosse de ta vie) dédiée à la chienne de Didier Wampas (ouah ouah ouah ouah ouah), une ode aussi festive dans le rythme que mélancolique dans le texte aux chaussettes dépareillées. Et puis, de toute manière, un artiste qui s’appuie sur des expressions aussi désuètes que Tout de go et partir à vau-l’eau vaut déjà la peine d’être écouté ; qu’un fringant quadragénaire fan de cyclisme ne jure que par Gimondi, Eddy Merckx, Bartali, De Vlaeminck, Anquetil ou Coppi ne peut, dans la réminiscence, que rassurer sur le tour (pas le Tour) un peu imbécile que prend le temps, parfois.

Fausto, Chichois Prod., 2025 - sortie le 13 septembre

Mixé par Loïs Eichelbrenner, masterisé par Bruno Varca.

*et des deux autres chansons présentes sur le Cd, la Guitare et les vieux de la vieille, et pas sur le vinyl.

22:45 Publié dans Blog | Lien permanent

02/09/2025

L'EXPO FIGURES SINGULIÈRES.

Ça s'est terminé par des visites guidées, organisées ou impromptues, avec toujours le même plaisir de voir son travail exposé et reconnu. 60 portraits, ça n'est pas rien, et il faudra attendre janvier pour que le 3e volume paraisse, avec la même ambition, aller chercher des personnes dont on ne parle pas toujours. Quitte à anonymer celles qui sont déjà connues. D'ici là, il y aura la rencontre avec Laurent Mauvignier, la sortie de l'album de Nicolas Grosso, celle de mon livre sur Jean-Louis Murat, plein d'autres choses, également.

Photo: Guillaume Lebourgeois

20:05 | Lien permanent

23/08/2025

TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (12)

On commence à connaître l’auteur et son sens du contraire pour ne pas s’étonner qu’il intitule la maison vide un roman de 744 pages plein d’une histoire familiale portant sur deux siècles, trois guerres, trois femmes – de son arrière-arrière-grand-mère Jeanne-Marie à Marguerite, la grand-mère du narrateur en passant par la mère de celle-ci, Marie-Ernestine. Proust. Non, ça n’est pas un canular, ni une coquetterie d’auteur, mais dans la famille de celui qui remontera l’arbre généalogique, on s’appelle Proust, du nom de Firmin, son arrière-arrière-grand-père. Aucun rapport avec l’auteur de la Recherche du Temps perdu, annonce, d’emblée, l’écrivain - même si une dénommée Ernestine Gallou, la cuisinière de son oncle Amiot, inspira en partie le personnage de Françoise, qui fut celle de la Tante Léonie, à Combray – qui livre pourtant un (dernier) roman proustien en diable, par l’exigence de la langue et celle du sujet choisi : l’héritage familial prend la forme, dès le prologue, d’une maison inhabitée depuis longtemps, dans laquelle le narrateur cherche la Légion d’honneur, attribuée à Jules pour le sacrifice de sa vie fait à la Patrie pendant la Grande Guerre, celle qui va faire que les survivants prendront de haut ceux qui iront faire celle d’après, et plus encore – réunis – ceux qui, comme le père du narrateur, connaîtront l’Algérie, sans qu’elle mérite le nom de guerre, pendant des décennies. Puisque les trois générations sont marquées, chacune, par le sceau de la guerre, c’est par l’arrière que Mauvignier – fouillant, brassant et remuant des breloques, des vieilleries, soulevant aussi des odeurs - va décrire une histoire du temps, de la condition des femmes, des mœurs, aussi, en centrant d’abord l’histoire sur Firmin, le patriarche, qui a bâti son empire sur sa ferme, florissante, de la Bassée (évidemment). Mais c’est avec Marie-Ernestine que tout commence, antiphrase-t-il. Parce qu’elle a déçu, malgré elle, le plan de son père : un fils aîné chez les Curés, le deuxième pour reprendre les affaires de la maison et sa petite Boule d’Or pour le plaisir des yeux. C’est ainsi qu’on fonctionne à la fin du XVIII° siècle, mais les deux fils – l’effarouché Anatole, l’évaporé Paul – vont déjouer l’histoire déjà écrite pour eux ; de fait, il serait dit que Marie-Ernestine irait à l’école, comme ses frères, qu’elle y serait remarquable, intégrerait le couvent – elle, la petite de terriens, fortunés, mais terriens, t’es rien - les tableaux d’honneur, l’excellence, jusqu’à ce qu’elle découvre la musique, ce péché véniel, le piano, comme une échappée d’elle-même, constatant que tout son être n’était pas voué sans réserve à Dieu et au Christ. Par l’entremise de sa tante Marie-Caroline, elle va rencontrer Florentin – le bien-nommé – Cabanel, qui lui fera découvrir ses premiers émois, musicaux et amoureux. Est-il possible que cette gamine soit vraiment douée, soit aussi douée pour envisager le Conservatoire de Paris, que cette paysanne arrogantefasse autre chose de sa vie que ce qu’on avait décidé pour elle ? Mauvignier décrit les premières ruptures d’une lignée, d’un fossé qui se creuse avec sa mère, Jeanne-Marie, qui n’existera que quand son mari – qui la frappe raisonnablement et ne pratique que ponctuellement le quasi-viol conjugal – sera parti au front, quand elle devra, comme d’autres femmes avec elle, prendre les affaires en main. En attendant, au tout début du XX°s., c’est conduite par Hégésippe, le cocher, que, chaque semaine, Marie-Ernestine rejoint son professeur de piano, qu’elle rejoint cette musique qu’elle entend à l’intérieur d’elle-même ; il l’initie aux classiques, mais aussi à Maupassant, à Zola – Thérèse Raquin et son élève, Laurent, est-ce que cette vie-là est vraiment possible ? – ils vont au-delà des réticences de la femme de Cabanel (suppliciée par le plaisir que son mari avait pris à sourire à la jeune fille) et des nonnes, qui considèrent que cette enfant, versée, désormais, dans l’effronterie, l’aplomb, l’arrogance, ne sera jamais une des leurs. Un fait va marquer l’histoire familiale – et ses mutations - de façon irréversible : Firmin, pour qui rien n’est jamais assez bien pour sa fille, va lui acheter un piano, un vrai, un Pleyel, une anomalie dans une lignée de paysans ; mais dans le même temps, puisque l’époque le veut encore, il lui dit qu’elle va épouser Jules Chichery, un dur au mal, dans ses affaires ; rien qu’à entendre ce nom, elle se renferme, autant que le clavier reste obstinément fermé, pendant des semaines. Pas un mot pour Jules, qui sait qu’elle doit le détester, le mépriser. Ils peuvent rêver longtemps à ce mariage, pense-t-elle, qui va jusqu’à, un soir, avec une paire de ciseaux… Elle en sort et, paradoxalement, plus que les menaces de sorcellerie et d’avenir de vieille fille, c’est Jules qui sortira vainqueur de cette épreuve : elle doit s’avouer que oui, elle passe sa vie à (l’)attendre et lui dit oui, en juin 1905. L’union de la carpe et du lapin, dit-on, dans le village. Quand Firmin meurt, d’une crise cardiaque dans un champ, on lui rappelle comment elle l’a offensé, mais c’est à elle, sa Boule d’Or, qu’il lègue tout – en réalité, absolument tout - reléguant ses fils à la déception initiale qu’ils ont provoquée chez lui. De fait, c’est Jules, l’homme, qui devient le Patron, et quand Marguerite (celle qu’il portait à la boutonnière quand il venait voir sa promise, qui ne lui cédait rien) nait de cette union, en 1913, la guerre peut commencer, dit le narrateur. Qui ponctue son récit d’insères sur l’écriture en train de se faire : tout ça je le raconte vite, je l’invente, mais je sais que tout se déroule aussi vite dans la réalité d’hier ou d’aujourd’hui.

On commence à connaître l’auteur et son sens du contraire pour ne pas s’étonner qu’il intitule la maison vide un roman de 744 pages plein d’une histoire familiale portant sur deux siècles, trois guerres, trois femmes – de son arrière-arrière-grand-mère Jeanne-Marie à Marguerite, la grand-mère du narrateur en passant par la mère de celle-ci, Marie-Ernestine. Proust. Non, ça n’est pas un canular, ni une coquetterie d’auteur, mais dans la famille de celui qui remontera l’arbre généalogique, on s’appelle Proust, du nom de Firmin, son arrière-arrière-grand-père. Aucun rapport avec l’auteur de la Recherche du Temps perdu, annonce, d’emblée, l’écrivain - même si une dénommée Ernestine Gallou, la cuisinière de son oncle Amiot, inspira en partie le personnage de Françoise, qui fut celle de la Tante Léonie, à Combray – qui livre pourtant un (dernier) roman proustien en diable, par l’exigence de la langue et celle du sujet choisi : l’héritage familial prend la forme, dès le prologue, d’une maison inhabitée depuis longtemps, dans laquelle le narrateur cherche la Légion d’honneur, attribuée à Jules pour le sacrifice de sa vie fait à la Patrie pendant la Grande Guerre, celle qui va faire que les survivants prendront de haut ceux qui iront faire celle d’après, et plus encore – réunis – ceux qui, comme le père du narrateur, connaîtront l’Algérie, sans qu’elle mérite le nom de guerre, pendant des décennies. Puisque les trois générations sont marquées, chacune, par le sceau de la guerre, c’est par l’arrière que Mauvignier – fouillant, brassant et remuant des breloques, des vieilleries, soulevant aussi des odeurs - va décrire une histoire du temps, de la condition des femmes, des mœurs, aussi, en centrant d’abord l’histoire sur Firmin, le patriarche, qui a bâti son empire sur sa ferme, florissante, de la Bassée (évidemment). Mais c’est avec Marie-Ernestine que tout commence, antiphrase-t-il. Parce qu’elle a déçu, malgré elle, le plan de son père : un fils aîné chez les Curés, le deuxième pour reprendre les affaires de la maison et sa petite Boule d’Or pour le plaisir des yeux. C’est ainsi qu’on fonctionne à la fin du XVIII° siècle, mais les deux fils – l’effarouché Anatole, l’évaporé Paul – vont déjouer l’histoire déjà écrite pour eux ; de fait, il serait dit que Marie-Ernestine irait à l’école, comme ses frères, qu’elle y serait remarquable, intégrerait le couvent – elle, la petite de terriens, fortunés, mais terriens, t’es rien - les tableaux d’honneur, l’excellence, jusqu’à ce qu’elle découvre la musique, ce péché véniel, le piano, comme une échappée d’elle-même, constatant que tout son être n’était pas voué sans réserve à Dieu et au Christ. Par l’entremise de sa tante Marie-Caroline, elle va rencontrer Florentin – le bien-nommé – Cabanel, qui lui fera découvrir ses premiers émois, musicaux et amoureux. Est-il possible que cette gamine soit vraiment douée, soit aussi douée pour envisager le Conservatoire de Paris, que cette paysanne arrogantefasse autre chose de sa vie que ce qu’on avait décidé pour elle ? Mauvignier décrit les premières ruptures d’une lignée, d’un fossé qui se creuse avec sa mère, Jeanne-Marie, qui n’existera que quand son mari – qui la frappe raisonnablement et ne pratique que ponctuellement le quasi-viol conjugal – sera parti au front, quand elle devra, comme d’autres femmes avec elle, prendre les affaires en main. En attendant, au tout début du XX°s., c’est conduite par Hégésippe, le cocher, que, chaque semaine, Marie-Ernestine rejoint son professeur de piano, qu’elle rejoint cette musique qu’elle entend à l’intérieur d’elle-même ; il l’initie aux classiques, mais aussi à Maupassant, à Zola – Thérèse Raquin et son élève, Laurent, est-ce que cette vie-là est vraiment possible ? – ils vont au-delà des réticences de la femme de Cabanel (suppliciée par le plaisir que son mari avait pris à sourire à la jeune fille) et des nonnes, qui considèrent que cette enfant, versée, désormais, dans l’effronterie, l’aplomb, l’arrogance, ne sera jamais une des leurs. Un fait va marquer l’histoire familiale – et ses mutations - de façon irréversible : Firmin, pour qui rien n’est jamais assez bien pour sa fille, va lui acheter un piano, un vrai, un Pleyel, une anomalie dans une lignée de paysans ; mais dans le même temps, puisque l’époque le veut encore, il lui dit qu’elle va épouser Jules Chichery, un dur au mal, dans ses affaires ; rien qu’à entendre ce nom, elle se renferme, autant que le clavier reste obstinément fermé, pendant des semaines. Pas un mot pour Jules, qui sait qu’elle doit le détester, le mépriser. Ils peuvent rêver longtemps à ce mariage, pense-t-elle, qui va jusqu’à, un soir, avec une paire de ciseaux… Elle en sort et, paradoxalement, plus que les menaces de sorcellerie et d’avenir de vieille fille, c’est Jules qui sortira vainqueur de cette épreuve : elle doit s’avouer que oui, elle passe sa vie à (l’)attendre et lui dit oui, en juin 1905. L’union de la carpe et du lapin, dit-on, dans le village. Quand Firmin meurt, d’une crise cardiaque dans un champ, on lui rappelle comment elle l’a offensé, mais c’est à elle, sa Boule d’Or, qu’il lègue tout – en réalité, absolument tout - reléguant ses fils à la déception initiale qu’ils ont provoquée chez lui. De fait, c’est Jules, l’homme, qui devient le Patron, et quand Marguerite (celle qu’il portait à la boutonnière quand il venait voir sa promise, qui ne lui cédait rien) nait de cette union, en 1913, la guerre peut commencer, dit le narrateur. Qui ponctue son récit d’insères sur l’écriture en train de se faire : tout ça je le raconte vite, je l’invente, mais je sais que tout se déroule aussi vite dans la réalité d’hier ou d’aujourd’hui.

La Grande Guerre, ses trois millions d’hommes dressés sous un seul mot d’ordre, Tous à Berlin !, c’est, à la Bassée – la terre basse, la terre inondable, Jules apprendra ça dans le Nord, dans un village homonyme – d’abord une inconnue : ça prendra trois mois ou trois semaines pour arriver là où personne ne sait que Jean Jaurès a été assassiné, et quand la mobilisation est prononcée, on croit relire quelques pages du Voyage (au bout de la nuit), le cynisme en moins. Pourtant, le cauchemar de Firmin se réalise, lui qui avait marié sa fille pour que la maison ne soit jamais sans un homme, c’est le royaume des femmes qui s’avère et Jeanne-Marie qui se révèle à elle-même, devient la Patronne quand sa fille se réfugie dans un déni musical bien inadéquat. Elle ne s’occupe pas de son enfant mais propose vaguement de s’occuper de ceux des autres – de toutes ces femmes qui triment - puisqu’il faut bien contribuer à l’effort de guerre. Qui se vit via les lettres des Poilus, qui ne savent comment la dire : personne ne voudrait savoir et c’est pour ça que personne ne peut tout dire, ne pourrait tout dire (…) on dit la guerre mais on ne dit pas toute la guerre, non, on ne pourrait pas. Il y a une nuance entre raconter des histoires et raconter une vérité, dit le narrateur pour lui-même, mais il est précis sur les six jours de permission après 17 mois au front, sur la fierté qu’a Marie-Ernestine, désormais, de se promener avec lui après tant de journées à redouter de croiser, sur la route, les gendarmes ou le facteur comme la Faucheuse elle-même. Il ne lui dira pas qu’il a aperçu Florentin Cabanel là-haut, voit sa vie d’avant défiler à travers les regards des uns et des autres, fait connaissance avec l’aigreur des anciens – le grand-père Thirard qui lui demande si on l’a gradé pour le remercier de ne pas être mort, contrairement à son fils, qui n’aura pas droit aux égards – les ragots du village puis reprend son train, six jours après, rassuré – la Patronne tient la maison – sans savoir que la mort attend patiemment qu’il termine son voyage. La suite du récit, en parallèle de l’histoire et de la deuxième guerre mondiale qui ne va pas tarder, c’est la vie de Marguerite, (beaucoup) plus dissolue que celle de sa mère : elle est allée à l’école publique de la Bassée (bien suffisant), s’invente, à défaut de l’amour qu’on lui donne, le miracle d’une mère aimante et merveilleuse et d’un père qui l’aurait été, s’il avait vécu. Elle est garçonne, revêche, n’obéit pas à sa mère quand elle lui interdit de l’écouter jouer du piano, trouve les lettres, en deux lots, qu’elle a reçues du front, dévoile les fantômes d’une Marie-Ernestine jeune fille et d’un prof de piano trop délicat et parfumé pour un homme, va être embauchée, jeune fille, chez les vêtements Claude où Paulette, une femme forte, la prendra sous son aile, lui enseignera les amours saphiques et comment faire plaisir aux hommes dans le même temps (Monsieur Claude veut qu’elle lui appartienne aussi). Elle connaîtra la luxure, les lupanars et la boisson, saura comment on va aux asperges et y prendra goût. Jusqu’au scandale, le premier, son renvoi, son retour à la Bassée où sa mère va se remarier. L’auteur y va d’un parallèle avec la situation politique, le rôle de Pétain dans la première guerre mondiale, celui qu’il aura dans la 2ème : aujourd’hui, l’homme fort de la France est l’ennemi des Français. Marguerite est une forte tête, elle résiste à Rubens, son demi-frère, de fait, aspire à la modernité promise du XX°s. C’est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure, lâche Mauvignier, qui touche avec Marguerite et André, qu’elle va épouser, ses grands-parents, directement. Il a déjà prévenu d’une absence de linéarité (Ce n’est pas à ma grand-mère Marguerite que Marie-Ernestine a tout raconté, mais à la fille de cette dernière, la tante Henriette), jongle avec fiction, fortes suppositions et réalité quand il raconte la petite gouine, ses partouzes, les doutes sur la paternité de Henriette, les avortements possibles de Marguerite, mais aussi l’appel du Général de Gaulle, l’envoi de André à Dunkerque, les Allemands partout chez eux, la ligne de démarcation qui passe par la Bassée de 1941 à 1943(du côté occupé, forcément). L’omniprésence du Juif dans la politique, à laquelle elle ne comprend rien. Sans rien en savoir, elle passera par les mêmes pulsions de mort que sa mère, avec laquelle, pourtant, elle ne partage rien. Et à force de boire au goulot et de manquer de la chaleur d’un homme, rencontrera un Allemand – c’est sa seule dénomination - qui, puisqu’elle a raté son car pour la première fois de sa vie, la raccompagnera, en escorte, à la Bassée : son cadeau de rupture, dit-il. Il forcera Marie-Ernestine à jouer du Schubert, pour lui. C’est l’épilogue avant l’épilogue d’une Maison vide – elle imaginait ce qui se passerait quand la voiture arriverait devant la maison de sa mère, la maison de Jules, celle de Jeanne-Marie et de Firmin, la maison Proust avant d’être celle des Chichery et a fortiori celle des Douet – dans laquelle l’auteur, qui joue jusqu’au bout sur une ambiguïté qu’il vit lui-même (est-ce de lui dont il parle ? Quand il évoque le suicide de son père, quelle est la part de ce qu’il a vécu en Algérie, dans cette autre guerre qui a mis 50 ans pour dire son nom ?). Cette maison vide, rouverte en 1976, après vingt ans d’abandon et de silence, l’auteur/narrateur la remplit (744 pages !) de cette patate chaude qu’étaient les histoires familiales et laisse un chef-d’œuvre absolu – je pèse mes mots - de littérature, dans sa façon de remonter le cours, chaotique, des vies qui ont précédé et ont généré la sienne. Qui ont fait qu’il s’est retrouvé, sensiblement, confronté à la mort brutale d’un père comme Marguerite l’a été avant lui : on crée des filiations pour moins que ça.

Laurent Mauvignier, la maison vide, les Éditions de Minuit (sortie août 2025)

Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).

NB: C'est la dernière chronique de mon intégrale Mauvignier (avant la note qui suivra la rencontre). J’avais moins de 30 ans quand il a publié « Apprendre à finir », j’ai remisé la (grosse) nouvelle que j’avais écrite sous ce titre. Qui n’aura manqué à personne. J’avais 40 ans quand « Des hommes » est sorti, un an après Tébessa 1956 et que j’ai vu la grosse machinerie de l’édition se mettre en marche, pour de bonnes raisons (pour une fois). J’avais 45 ans quand « Valse, Claudel » est sorti au Réalgar, avec en final le poème « Camille », qui reprend ce «Quelque chose d’absent qui me tourmente »… Que j’ai fait rimer dans « le square » de mon ami Eric Hostettler avec « ta fossette rieuse et tes Diabolos menthe », je me souviens. J’ai 56 ans et j’ai le privilège de lire le prochain roman de Mauvignier, deux mois avant tout le monde. J’aurai toujours 56 ans quand je le recevrai pour Les Automn'Halles, avec une joie immense!

13:10 | Lien permanent

20/07/2025

Dis-leur (que le portrait est un art littéraire).

Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.

Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.

Et ça se commande LÀ.

07:30 Publié dans Blog | Lien permanent