27/05/2025

TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (1)

Replonger dans Apprendre à finir un quart de siècle après l’avoir lu, c’est retrouver une langue qui a marqué le début de celui-ci, en s’appuyant sur un titre qui (me) renvoie à Jankélévitch, pour qui on n’apprend pas davantage à finir qu’on apprend à commencer : pour commencer, il faut commencer, et l’on n’apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage, écrit-il dans Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, en 1980, et si Mauvignier reprendra pour lui le sujet du courage, c’est pour l’associer à la connerie, dixit celui qui doit réapprendre à marcher, après un grave accident de voiture. On n'imagine pas les Éditions de Minuit – fondées sur les règles du Nouveau Roman, en rupture avec les structures classiques du récit – se satisfaire d’un tel synopsis, c’est donc par un monologue intérieur, celui de la femme de la victime qui récupère son mari après de longs mois passés dans la chambre 903, dans la maison familiale, réaménagée pour l’occasion, que se jouera le roman. Là encore, les choses seraient simplistes si l’accidenté n’avait pas envisagé – échéance de quinze jours à l’appui – de la quitter, après qu’il a rencontré une autre femme. Pas une bonne femme, de celle qui épluche les oranges, mixe les légumes et prépare les soupes. Dès lors que le véhicule s’est encastré contre le mur – la voiture trop solide, les murs pas assez – il y a collusion des temps, de fait, chez celle qui reste : Elle (l’autre), c’est fini, elle n’existe plus, tout renvoie la répudiée à l’époque où on était ensemble. Littéralement, présent (de narration), passé (pour renvoyer à la colère, à la violence) et futur simple (je n’aurai plus peur de la maison vide) se mêlent, le conditionnel est suscité (il faudrait du calme) dans une langue débitée (phrases nominales, anacoluthes, sujets répétés) et pourtant (quasi) proustienne, dans ce qu’elle fait dire de l’anodin (le bouquet de fleurs, le vase idoine…) qui prend valeur de matière. C’est donc le récit intérieur (sur son vélo, parfois, en rentrant des ménages qu’elle fait chez… Albertine) de la radioscopie d’un amour, qui démarre par un maintenant qu’il était revenu éloquent. Et pourtant, ça avait eu lieu, avant, se souvient-elle, évacuant, de suite : on dit tellement de choses sous la colère. L’abandon (son abandon de moi), elle le dénie dans une boulimie de soins, enfouissant l’impression que l’autre nous repouss(e) en nous, sans savoir ce qu’il (lui) reprochait, c’est un classique que Mauvignier réinvente dans une métaphysique (lutter pour vivre, c’était vivre contre moi) associée à la stricte mécanique (alors je sais pour l’avoir vu ce qui fait relever des corps). On suit les progrès du miraculé (le temps reviendra de l’ombre fraiche et des nappes étendues sous les chênes, quand on vous dit qu’on n’est pas loin de la Recherche !) via les pensées de cette femme sans nom, dont on sait juste qu’à force d’avoir laissé la salle de bains aux enfants le matin, elle a renoncé à s’apprêter et que, puisque les choses changent, elle est passée de la folie – s’ils avaient su dans ma tête les idées folles, le tuer, tuer ses enfants – à la résignation puis au nouveau fol espoir. Mais je n’aurai plus peur de rien, lâche-t-elle au mitant du roman – il n’y avait pas de place pour imaginer ce qui se passerait plus tard – avant d’être confrontée, de nouveau, dans la révélation d’un lit défait, à l’essence de ce qu’était devenue sa relation, retrouvée en une seconde dans l’œil de son fils aîné, qui lui demande, quand le père s’est enfin assis à la table familiale, si elle est contente, et qui répond de lui-même, c’est bien, c’est bien. Comme dans Sarraute (ou presque), tiens. Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais laissé Philippe me dire ce qu’il voulait, ça occupe la deuxième partie du roman, quand les lumières de la Cité, le matin, l’éclairent sur l’illusion qui l’a nourrie, me rendre à moi le monde comme je l’avais voulu, quand elle préfère, dit-elle, rester sage dans ses mensonges. C’était tout ce qui me manquait qui le faisait l’aimer, lâche-t-elle dans un accès de conscience dont le lecteur ne saura (jamais) s’il s’avérera, au quotidien, tant nos vies – à tous – sont composées d’abandons et de renoncements.

Replonger dans Apprendre à finir un quart de siècle après l’avoir lu, c’est retrouver une langue qui a marqué le début de celui-ci, en s’appuyant sur un titre qui (me) renvoie à Jankélévitch, pour qui on n’apprend pas davantage à finir qu’on apprend à commencer : pour commencer, il faut commencer, et l’on n’apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage, écrit-il dans Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, en 1980, et si Mauvignier reprendra pour lui le sujet du courage, c’est pour l’associer à la connerie, dixit celui qui doit réapprendre à marcher, après un grave accident de voiture. On n'imagine pas les Éditions de Minuit – fondées sur les règles du Nouveau Roman, en rupture avec les structures classiques du récit – se satisfaire d’un tel synopsis, c’est donc par un monologue intérieur, celui de la femme de la victime qui récupère son mari après de longs mois passés dans la chambre 903, dans la maison familiale, réaménagée pour l’occasion, que se jouera le roman. Là encore, les choses seraient simplistes si l’accidenté n’avait pas envisagé – échéance de quinze jours à l’appui – de la quitter, après qu’il a rencontré une autre femme. Pas une bonne femme, de celle qui épluche les oranges, mixe les légumes et prépare les soupes. Dès lors que le véhicule s’est encastré contre le mur – la voiture trop solide, les murs pas assez – il y a collusion des temps, de fait, chez celle qui reste : Elle (l’autre), c’est fini, elle n’existe plus, tout renvoie la répudiée à l’époque où on était ensemble. Littéralement, présent (de narration), passé (pour renvoyer à la colère, à la violence) et futur simple (je n’aurai plus peur de la maison vide) se mêlent, le conditionnel est suscité (il faudrait du calme) dans une langue débitée (phrases nominales, anacoluthes, sujets répétés) et pourtant (quasi) proustienne, dans ce qu’elle fait dire de l’anodin (le bouquet de fleurs, le vase idoine…) qui prend valeur de matière. C’est donc le récit intérieur (sur son vélo, parfois, en rentrant des ménages qu’elle fait chez… Albertine) de la radioscopie d’un amour, qui démarre par un maintenant qu’il était revenu éloquent. Et pourtant, ça avait eu lieu, avant, se souvient-elle, évacuant, de suite : on dit tellement de choses sous la colère. L’abandon (son abandon de moi), elle le dénie dans une boulimie de soins, enfouissant l’impression que l’autre nous repouss(e) en nous, sans savoir ce qu’il (lui) reprochait, c’est un classique que Mauvignier réinvente dans une métaphysique (lutter pour vivre, c’était vivre contre moi) associée à la stricte mécanique (alors je sais pour l’avoir vu ce qui fait relever des corps). On suit les progrès du miraculé (le temps reviendra de l’ombre fraiche et des nappes étendues sous les chênes, quand on vous dit qu’on n’est pas loin de la Recherche !) via les pensées de cette femme sans nom, dont on sait juste qu’à force d’avoir laissé la salle de bains aux enfants le matin, elle a renoncé à s’apprêter et que, puisque les choses changent, elle est passée de la folie – s’ils avaient su dans ma tête les idées folles, le tuer, tuer ses enfants – à la résignation puis au nouveau fol espoir. Mais je n’aurai plus peur de rien, lâche-t-elle au mitant du roman – il n’y avait pas de place pour imaginer ce qui se passerait plus tard – avant d’être confrontée, de nouveau, dans la révélation d’un lit défait, à l’essence de ce qu’était devenue sa relation, retrouvée en une seconde dans l’œil de son fils aîné, qui lui demande, quand le père s’est enfin assis à la table familiale, si elle est contente, et qui répond de lui-même, c’est bien, c’est bien. Comme dans Sarraute (ou presque), tiens. Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais laissé Philippe me dire ce qu’il voulait, ça occupe la deuxième partie du roman, quand les lumières de la Cité, le matin, l’éclairent sur l’illusion qui l’a nourrie, me rendre à moi le monde comme je l’avais voulu, quand elle préfère, dit-elle, rester sage dans ses mensonges. C’était tout ce qui me manquait qui le faisait l’aimer, lâche-t-elle dans un accès de conscience dont le lecteur ne saura (jamais) s’il s’avérera, au quotidien, tant nos vies – à tous – sont composées d’abandons et de renoncements.

En 2000, Laurent Mauvignier confirmait par ce (2e) roman un sens aigu de l’analyse et une écriture à part, pointilliste dans l’inutile, qui finit par faire sens ; les cercles concentriques d’Apprendre à finir tiennent le lecteur et recomposent l’histoire d’une vie, dont l’essentiel ne fait pas sujet (on devine que le mari a connu l’Algérie, son baptême en avion, ce qui pourrait expliquer sa violence, mais Mauvignier préfère s’attarder sur le voyage aux Baléares gagné à Intermarché) mais réside dans la télécommande du téléviseur et les outils qui rouillent dans la cabane de jardin. Le tout composant une réflexion sur la solitude dans le couple qui n’a pas pris une ride, en un quart de siècle.

Laurent Mauvignier, Apprendre à finir, les Éditions de Minuit, 2000

Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).

09:33 Publié dans Blog | Lien permanent

23/05/2025

Un monde sans Murat.

09:39 Publié dans Blog | Lien permanent

19/05/2025

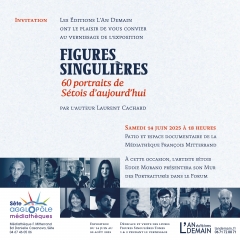

FIGURES SINGULIÈRES - L'EXPOSITION

Il s'en est passé, du temps, depuis que - pour mes 35 ans - je me suis risqué à une invitation en forme de Libé avec, en dernière, un portrait de moi au même âge par mon inséparable Esther Rochant. Pas tendre, selon les lecteurs de l'époque... Depuis, j'ai érigé ce mode d'écriture en façon de vivre et pour mes 55, Jean-Renaud Cuaz, que je venais de rencontrer, m'a proposé de tous les rassembler : les variations (de nombre de signes, d'encadrés etc.), il en ferait son affaire. Qui s'est mal terminée, parce qu'une phrase d'un des 112 Portraits de mémoire a été mal comprise par son bénéficiaire. À l'époque, je mettais les portraiturés en face du fait accompli, pour des anniversaires, souvent, ou des occasions spéciales, ça ne m'a jamais valu d'ennuis. J'ai payé cher cet écart, que je ne reconnais (toujours) pas. D'autres, à la lecture du portrait, m'ont dit qu'il avait dû être ravi d'être aussi bien croqué... Dont acte. Je sais gré à Jean-Renaud de m'avoir immédiatement proposé, après, de m'occuper de Portraits de Sétois vivants, lui qui croquent les illustres aînés dans ses Trombinoscopes. J'ai évidemment procédé autrement, suis allé à la rencontre, très vite, de personnes que je ne connaissais pas et qui méritaient qu'on parle d'elles. J'ai évité - tant que possible - les inévitables, puisqu'ils étaient croqués ailleurs, un peu partout. Petit à petit, le phénomène d’entrainement aidant, j’ai osé solliciter des gens qui se sont montrés surpris, la plupart du temps, qu’on s’intéresse à eux, qu’on en fasse des personnages à part entière, racontés par un narrateur, qui restitue ce que le portraituré lui dit en même temps que ce qu’il perçoit de lui quand il le rencontre. De fil en aiguille, ça a fait deux volumes, 52 portraits - longs, distanciés - auxquels j’ai ajouté 8 du volume 3 à venir (janvier 2026) pour répondre à la belle proposition de la Médiathèque (Mitterrand) d’en exposer des extraits, joliment mis en panneaux, par paires, par JRC et l’An Demain. Cette somme, au final, s’apparentera à une contre-histoire, une contre-sociologie de la ville de Sète, qu’il m’a été donné de découvrir et à laquelle je rends un peu de la confiance qu’elle m’a conférée. Sans qu’on se prenne trop au sérieux : ici, Neptune n’aime pas ça, on le sait. Le 14 juin, à 18h, c’est le vernissage, Eddie Morano, que la démarche a intrigué, m’a fait l’amitié de croquer à son tour tous les portraiturés, pour compléter l’exposition. D’ici ou d’ailleurs, que vous en soyez ou pas - peut-être dans la centaine de noms qui complète l’index, à chaque fois? - c’est une démarche littéraire à saluer pour ce qu’elle a de manifeste. Et un mode que je continue d’adopter, même dans d’autres domaines : à la fin de cette semaine, je ferai une annonce qui prendra son visage.

Il s'en est passé, du temps, depuis que - pour mes 35 ans - je me suis risqué à une invitation en forme de Libé avec, en dernière, un portrait de moi au même âge par mon inséparable Esther Rochant. Pas tendre, selon les lecteurs de l'époque... Depuis, j'ai érigé ce mode d'écriture en façon de vivre et pour mes 55, Jean-Renaud Cuaz, que je venais de rencontrer, m'a proposé de tous les rassembler : les variations (de nombre de signes, d'encadrés etc.), il en ferait son affaire. Qui s'est mal terminée, parce qu'une phrase d'un des 112 Portraits de mémoire a été mal comprise par son bénéficiaire. À l'époque, je mettais les portraiturés en face du fait accompli, pour des anniversaires, souvent, ou des occasions spéciales, ça ne m'a jamais valu d'ennuis. J'ai payé cher cet écart, que je ne reconnais (toujours) pas. D'autres, à la lecture du portrait, m'ont dit qu'il avait dû être ravi d'être aussi bien croqué... Dont acte. Je sais gré à Jean-Renaud de m'avoir immédiatement proposé, après, de m'occuper de Portraits de Sétois vivants, lui qui croquent les illustres aînés dans ses Trombinoscopes. J'ai évidemment procédé autrement, suis allé à la rencontre, très vite, de personnes que je ne connaissais pas et qui méritaient qu'on parle d'elles. J'ai évité - tant que possible - les inévitables, puisqu'ils étaient croqués ailleurs, un peu partout. Petit à petit, le phénomène d’entrainement aidant, j’ai osé solliciter des gens qui se sont montrés surpris, la plupart du temps, qu’on s’intéresse à eux, qu’on en fasse des personnages à part entière, racontés par un narrateur, qui restitue ce que le portraituré lui dit en même temps que ce qu’il perçoit de lui quand il le rencontre. De fil en aiguille, ça a fait deux volumes, 52 portraits - longs, distanciés - auxquels j’ai ajouté 8 du volume 3 à venir (janvier 2026) pour répondre à la belle proposition de la Médiathèque (Mitterrand) d’en exposer des extraits, joliment mis en panneaux, par paires, par JRC et l’An Demain. Cette somme, au final, s’apparentera à une contre-histoire, une contre-sociologie de la ville de Sète, qu’il m’a été donné de découvrir et à laquelle je rends un peu de la confiance qu’elle m’a conférée. Sans qu’on se prenne trop au sérieux : ici, Neptune n’aime pas ça, on le sait. Le 14 juin, à 18h, c’est le vernissage, Eddie Morano, que la démarche a intrigué, m’a fait l’amitié de croquer à son tour tous les portraiturés, pour compléter l’exposition. D’ici ou d’ailleurs, que vous en soyez ou pas - peut-être dans la centaine de noms qui complète l’index, à chaque fois? - c’est une démarche littéraire à saluer pour ce qu’elle a de manifeste. Et un mode que je continue d’adopter, même dans d’autres domaines : à la fin de cette semaine, je ferai une annonce qui prendra son visage.

Des liens critiques :

https://dis-leur.fr/portraits-singulieres-figures-singulieres-de-laurent-cachard/

12:52 Publié dans Blog | Lien permanent