04/02/2024

la Beauté du Gynécée.

J’ai eu ponctuellement, dans mon parcours, l’occasion de vivre en plein la vie d’artiste, en tournée, comme pour Lettres-Frontière il y a longtemps, ou avec « Littérature & Musique », il y a dix ans. Et quelques mois. De L&M, il est resté des souvenirs, un disque et un lien indéfectible. Comme celui que j’ai gardé avec Clara, qui n’avait pas 18 ans, à l’époque, mais qui avait déjà le culot de celle qui savait ce qu’elle ferait de son violoncelle. Dix ans plus tard, après nous être retrouvés cet été, on a imaginé qu’elle pourrait être là pour la sortie d’Aurelia Kreit, les jardins d’Ellington, puis après des rencontres classiques enjolivées de ses morceaux, qu’on pourrait monter un vrai duo, puis un vrai spectacle, autour de trois figures féminines marquantes, Camille (Claudel), Clara (Ville ou Védèche ?) & Aurelia. On l’a rodé en Alsace, en décembre, puis donné hier et avant-hier, à Sète et à Montpellier. Vendredi dans la belle librairie Kailiash de Raj de Condappa et hier dans l’E.S Art FACTORY d’Etienne Schwarz. Deux rencontres suivies par le même nombre de personnes à chaque fois, une trentaine, et dans un silence impressionnant, celui du classique, celui qui va avec la musique. Deux ambiances et deux sonorités différentes, mais la même impression que quelque chose se joue, dans notre dualité, moi à la grande carcasse qui assène ses vérités en faisant mine qu’elles sont légères et Clara dans tout ce qu’elle a d’irradiant, littéralement. De fascination, lui disais-je encore hier soir, devant un cheese Naan. Clara et son instrument du XVIII°s., comme un gage de transmission. Le spectacle, on l’a rodé, écrit – pas assez – on a pu « entrer » à Sète, pas à Montpellier, on ne sait pas encore sortir mais ça viendra. C’est elle qui ouvre avec un prélude de Bach, puis je parle de Camille, resitue Valse Claudel dans mon parcours – ma première édition au Réalgar, qui ressortira en juillet avec une préface de Christian Chavassieux et la possibilité moderne de scanner en QR Code les deux versions de Camille, de Stéphane Pétrier et de Jean-Jacques Blondeau et de la valse idoine de Sandro Secci, dont Clara joue quelques mesures après que j’ai lu un extrait – une époque aussi, sans portable, devant le musée Rodin, rue de Varenne. Nouveauté, on intègre deux « chansons », réécrites pour violoncelle, et la première, c’est « Au-dessus des eaux & des plaines », texte mythique pour moi, et dont la mélodie créée pour « Littérature & Musique » reste longtemps en tête. Je parle d’Aurelia, conscient qu’il me faudrait trois jours pour le faire et que je n’ai que trois minutes, pour enchaîner. Aurelia, sa genèse, l’exil, la judéité, l’ukrainité, je ne pourrai jamais assez signifier l’importance que cette héroïne a eu dans ma vie d’homme, et il faudra, à l’avenir, que je la relie à l’âme slave et que je fasse le lien avec la pièce de Silvestrov, compositeur ukrainien, que Clara entame : huit minutes d’un In Memoriam à J.S.Bach, un moment exigeant, hors du temps, une rythmique assénée, clinique, entre deux envolées, un parcours d’une quasi-souffrance sur le visage de la musicienne pour atteindre le sublime. Et un final à son image, avec une lente remontée, décomposée, de l’archet, deux minutes d’après la musique pour rester dans la musique. On ne l’entend pas tourner la partition, très doucement, et revenir à du léger, ou presque. Du facile, pour elle, « le Square », dernier morceau que j’ai écrit avec Éric Hostettler : une berceuse, dira-t-elle, une fausse bluette à l’écrit, des thèmes empruntés à Valse, Claudel, encore – Je me souviens de toi accélérant le pas Sur ces tout derniers mètres te reliant à moi – et cette sentence, directement empruntée à Camille elle-même : Toujours ce quelque chose d’absent qui me tourmente. Que j’ai faite rimer avec Diabolo Menthe, je m’en excuse, et ça fait rire le public. Ça tombe bien, c’est le moment de lui faire croire – et ce n’est pas gagné – que j’ai aussi une veine comique, comme auteur : à Sète, nous refaisons ce qui nous a sauvés au Baratin, à St Etienne, un duo sur l’Orchestre symphonique, qui se moque un peu des chefs d’orchestre et des premiers violons ; à Montpellier, on le remplace de suite par la lecture d’une scène de Pôle Emploi, un des trois pièces de Trois-Huit, et ça fonctionne parfaitement, depuis dix ans que je le lis (seul pour les deux voix, ou à deux). Chez Étienne, ça permet une pose, également, occupée par la belle voix de mon invité, Michael Glück, qui fait la transition dans le choix de ses extraits, justifiés par mon univers, celui d’Aurelia, surtout : le voyage, obligé, l’identité. Le pays, se demande-t-il à répétition. C’est un très beau moment, un croisement de nos univers, ça ressemble parfaitement à l’endroit, aussi. On peut revenir doucement, sans être jamais partis, et reprendre avec Clara Ville, avec le jeu des Portraits, un autre pan de mon travail d’écriture. Je fais le parallèle entre Aurelia – 440 pages pour dix ans d’existence – et ma Girafe lymphatique – 80 pour 36- raconte son histoire et la damnation de son père, contraint, pour que son passé ne le rattrape pas, à s’enfermer dans le Clair de lune de Debussy, que Clara entonne dès que je cite Verlaine : votre âme est un paysage choisi. C’est un temps suspendu pendant lequel la mise en abyme fonctionne : les écrits parlent de la musique en train de se jouer - Qu’est-ce qui se joue, dans le troisième mouvement de la suite bergamasque, sinon un Ré b majeur propre à la nuit et aux eaux dormantes ? Je ne regrette pas d’avoir convaincu Clara de le jouer pour violoncelle solo, sans piano, c’est ahurissant de beauté, quand elle termine et personne, pas même moi, n’en sortira indemne. Ça nous permet de clore notre récit-récital sur notre fait d’armes, un Camille, dont je ne sais toujours pas d’où il m’est sorti, il y a longtemps, adapté sur la 1ère suite de Bach, avec toutes les tonalités possibles et les repères qu’on s’est fixés, jusqu’à la fin, organique, quasi brutale, Je sais qu’ils te demandent, quand approche le soir De raconter un peu comment tu engendras Une union divine qui fait que le matin Une ombre va griffer le buste de Rodin, et la dernière mesure de la partition. On pourrait finir par ça, il faudra qu’on le fasse, d’ailleurs, mais j’ai voulu que le public finisse avec Clara, ou l’inverse, je ne sais pas. À l’E.S Art Factory, j’ai redemandé à Michael Glück de lire un dernier texte, il a l’intelligence d’en faire un très court, sur les billets de train qui coûtaient moins cher quand on les payait directement au contrôleur, à l’époque. Véridique, nous dit-il. Et Clara termine sur le pépiement du Chant des oiseaux, de Pablo Casals, la sonnerie de téléphone de Marie-Ange et le morceau-culte de Pedro, venu avec Christine, parmi les – rares – visages amis venus composer l’assemblée. C’est toujours un étalon-mesure, quand d’autres viennent vous voir jouer. On vérifiera ça le 26 avril, puisque le projet a séduit la médiathèque de Florensac. Avant de venir poser nos basques à Lyon – a minima – et à Saint-Étienne, autrement. On a le temps : Camille & Aurelia savent attendre, elles l’ont montré. Mes deux Clara, elles, se mettront au diapason. Avec délice.

J’ai eu ponctuellement, dans mon parcours, l’occasion de vivre en plein la vie d’artiste, en tournée, comme pour Lettres-Frontière il y a longtemps, ou avec « Littérature & Musique », il y a dix ans. Et quelques mois. De L&M, il est resté des souvenirs, un disque et un lien indéfectible. Comme celui que j’ai gardé avec Clara, qui n’avait pas 18 ans, à l’époque, mais qui avait déjà le culot de celle qui savait ce qu’elle ferait de son violoncelle. Dix ans plus tard, après nous être retrouvés cet été, on a imaginé qu’elle pourrait être là pour la sortie d’Aurelia Kreit, les jardins d’Ellington, puis après des rencontres classiques enjolivées de ses morceaux, qu’on pourrait monter un vrai duo, puis un vrai spectacle, autour de trois figures féminines marquantes, Camille (Claudel), Clara (Ville ou Védèche ?) & Aurelia. On l’a rodé en Alsace, en décembre, puis donné hier et avant-hier, à Sète et à Montpellier. Vendredi dans la belle librairie Kailiash de Raj de Condappa et hier dans l’E.S Art FACTORY d’Etienne Schwarz. Deux rencontres suivies par le même nombre de personnes à chaque fois, une trentaine, et dans un silence impressionnant, celui du classique, celui qui va avec la musique. Deux ambiances et deux sonorités différentes, mais la même impression que quelque chose se joue, dans notre dualité, moi à la grande carcasse qui assène ses vérités en faisant mine qu’elles sont légères et Clara dans tout ce qu’elle a d’irradiant, littéralement. De fascination, lui disais-je encore hier soir, devant un cheese Naan. Clara et son instrument du XVIII°s., comme un gage de transmission. Le spectacle, on l’a rodé, écrit – pas assez – on a pu « entrer » à Sète, pas à Montpellier, on ne sait pas encore sortir mais ça viendra. C’est elle qui ouvre avec un prélude de Bach, puis je parle de Camille, resitue Valse Claudel dans mon parcours – ma première édition au Réalgar, qui ressortira en juillet avec une préface de Christian Chavassieux et la possibilité moderne de scanner en QR Code les deux versions de Camille, de Stéphane Pétrier et de Jean-Jacques Blondeau et de la valse idoine de Sandro Secci, dont Clara joue quelques mesures après que j’ai lu un extrait – une époque aussi, sans portable, devant le musée Rodin, rue de Varenne. Nouveauté, on intègre deux « chansons », réécrites pour violoncelle, et la première, c’est « Au-dessus des eaux & des plaines », texte mythique pour moi, et dont la mélodie créée pour « Littérature & Musique » reste longtemps en tête. Je parle d’Aurelia, conscient qu’il me faudrait trois jours pour le faire et que je n’ai que trois minutes, pour enchaîner. Aurelia, sa genèse, l’exil, la judéité, l’ukrainité, je ne pourrai jamais assez signifier l’importance que cette héroïne a eu dans ma vie d’homme, et il faudra, à l’avenir, que je la relie à l’âme slave et que je fasse le lien avec la pièce de Silvestrov, compositeur ukrainien, que Clara entame : huit minutes d’un In Memoriam à J.S.Bach, un moment exigeant, hors du temps, une rythmique assénée, clinique, entre deux envolées, un parcours d’une quasi-souffrance sur le visage de la musicienne pour atteindre le sublime. Et un final à son image, avec une lente remontée, décomposée, de l’archet, deux minutes d’après la musique pour rester dans la musique. On ne l’entend pas tourner la partition, très doucement, et revenir à du léger, ou presque. Du facile, pour elle, « le Square », dernier morceau que j’ai écrit avec Éric Hostettler : une berceuse, dira-t-elle, une fausse bluette à l’écrit, des thèmes empruntés à Valse, Claudel, encore – Je me souviens de toi accélérant le pas Sur ces tout derniers mètres te reliant à moi – et cette sentence, directement empruntée à Camille elle-même : Toujours ce quelque chose d’absent qui me tourmente. Que j’ai faite rimer avec Diabolo Menthe, je m’en excuse, et ça fait rire le public. Ça tombe bien, c’est le moment de lui faire croire – et ce n’est pas gagné – que j’ai aussi une veine comique, comme auteur : à Sète, nous refaisons ce qui nous a sauvés au Baratin, à St Etienne, un duo sur l’Orchestre symphonique, qui se moque un peu des chefs d’orchestre et des premiers violons ; à Montpellier, on le remplace de suite par la lecture d’une scène de Pôle Emploi, un des trois pièces de Trois-Huit, et ça fonctionne parfaitement, depuis dix ans que je le lis (seul pour les deux voix, ou à deux). Chez Étienne, ça permet une pose, également, occupée par la belle voix de mon invité, Michael Glück, qui fait la transition dans le choix de ses extraits, justifiés par mon univers, celui d’Aurelia, surtout : le voyage, obligé, l’identité. Le pays, se demande-t-il à répétition. C’est un très beau moment, un croisement de nos univers, ça ressemble parfaitement à l’endroit, aussi. On peut revenir doucement, sans être jamais partis, et reprendre avec Clara Ville, avec le jeu des Portraits, un autre pan de mon travail d’écriture. Je fais le parallèle entre Aurelia – 440 pages pour dix ans d’existence – et ma Girafe lymphatique – 80 pour 36- raconte son histoire et la damnation de son père, contraint, pour que son passé ne le rattrape pas, à s’enfermer dans le Clair de lune de Debussy, que Clara entonne dès que je cite Verlaine : votre âme est un paysage choisi. C’est un temps suspendu pendant lequel la mise en abyme fonctionne : les écrits parlent de la musique en train de se jouer - Qu’est-ce qui se joue, dans le troisième mouvement de la suite bergamasque, sinon un Ré b majeur propre à la nuit et aux eaux dormantes ? Je ne regrette pas d’avoir convaincu Clara de le jouer pour violoncelle solo, sans piano, c’est ahurissant de beauté, quand elle termine et personne, pas même moi, n’en sortira indemne. Ça nous permet de clore notre récit-récital sur notre fait d’armes, un Camille, dont je ne sais toujours pas d’où il m’est sorti, il y a longtemps, adapté sur la 1ère suite de Bach, avec toutes les tonalités possibles et les repères qu’on s’est fixés, jusqu’à la fin, organique, quasi brutale, Je sais qu’ils te demandent, quand approche le soir De raconter un peu comment tu engendras Une union divine qui fait que le matin Une ombre va griffer le buste de Rodin, et la dernière mesure de la partition. On pourrait finir par ça, il faudra qu’on le fasse, d’ailleurs, mais j’ai voulu que le public finisse avec Clara, ou l’inverse, je ne sais pas. À l’E.S Art Factory, j’ai redemandé à Michael Glück de lire un dernier texte, il a l’intelligence d’en faire un très court, sur les billets de train qui coûtaient moins cher quand on les payait directement au contrôleur, à l’époque. Véridique, nous dit-il. Et Clara termine sur le pépiement du Chant des oiseaux, de Pablo Casals, la sonnerie de téléphone de Marie-Ange et le morceau-culte de Pedro, venu avec Christine, parmi les – rares – visages amis venus composer l’assemblée. C’est toujours un étalon-mesure, quand d’autres viennent vous voir jouer. On vérifiera ça le 26 avril, puisque le projet a séduit la médiathèque de Florensac. Avant de venir poser nos basques à Lyon – a minima – et à Saint-Étienne, autrement. On a le temps : Camille & Aurelia savent attendre, elles l’ont montré. Mes deux Clara, elles, se mettront au diapason. Avec délice.

photo: Patrick Grin©

09:01 Publié dans Blog | Lien permanent

01/02/2024

À tutoyer les anges.

Une heure de récit-récital sous forme inédite avec Clara Védèche au violoncelle et Laurent Cachard au récit, autour de trois grandes figures féminines : Camille Claudel, Clara V. & Aurelia Kreit, l’égérie de l’Ukraine du début du XXe. Des chansons originales, des pièces musicales qui font écho aux textes, d'autres qui se suffisent à elles-mêmes, un mano a mano artistique dans une complicité qui ne se dément jamais (Inclus Bach, Schubert, Silvestrov, Debussy, Casals, compositions originales...).

C'est demain à la librairie Kaliash, à Sète, et samedi à l'E.S Art Factory, à Montpellier.

10:12 Publié dans Blog | Lien permanent

26/01/2024

Danilo, d'ex nihilo.

Il faudrait pouvoir, dans une vie, mesurer chaque événement, ou micro—événement, au regard de qui l’a présidé, et le show-case de Danilo, terme usuel pour désigner un mini-concert pour une sortie d’album, était, jusqu’à hier, un de ces cas d’école. Danilo, lit-on dans Soul Kitchen, ce site branché qui adore s’écouter écrire, c'est un mix entre Michel Mortez et Alain Moreau, un dandy dilettante et un doux hurluberlu de la chanson mercurochrome. Ça fait déjà sourire parce que ça ne dit rien à personne, en tout cas pas à ceux qui ont un parcours classique de mélomanes et d’amateurs de chanson française. Mais ce sont, déjà, trois syllabes repérées, il y a deux ans, en première partie du Voyage de Noz à Thou bout d’chant. Passer avant les Noz, direz-vous, ça ne veut rien dire : depuis trente-cinq ans qu’ils sont là, on en connaît quelques-uns qui se sont essoufflés mais déjà, à l’époque, le garçon avait impressionné par l’illusion – excellente – qu’il pouvait donner du sang-froid. Danilo, c’est Guillaume Sinelle, qui se lance en solo en 2020 après des expériences de groupe – Texas Menthol, Segfault – et dont la biographie lance, d’entrée, qu’il se reconnaît, dans sa nonchalance, d’Étienne Daho ou de Baxter Dury, ce qui ne revient déjà pas au même. Daho, il faut oser, parce que c’est, déjà, dans l’histoire, quarante ans de contre-vérités sur sa voix et son talent, alors qu’il faut l’avoir vu sur scène pour savoir ce qu’il a apporté. Danilo en est loin, c’est logique, mais il fait déjà dire que la voix impressionne, que les textes sont bons et que ça n’a rien à voir avec un quelconque mimétisme : l’homme porte ses chansons, ce qu’on demande à tout (bon) artiste, il s’est construit un univers solo fait de pédales, de boucles et de séquences qu’il gère parfaitement, dont une rythmique programmée qui vous fait prendre un coup de vieux, tant ça s’approche du beat des bons rappeurs. Tiens, le Demi-portion de la chanson française, me dis-je, quand il lance, en remerciant mille personnes entre chacune des chansons, ceux qui l’ont rejoint au Tiki Vinyl Store, ce superbe magasin sur les pentes de la Croix-Rousse qui ne vend que des galettes neuves ; ce qui ne pouvait qu’attirer Christophe Simplex, mon historien de l’inutile – l’expression est tout sauf inélégante – directeur du label du même nom qui jusque-là éditait des pistes inédites de groupes lyonnais historiques (d’Aurelia Kreit à Ganafoul, et bientôt Factory) et qui s’est lancé, par coup de cœur, dans la sortie d’un maxi-45t, pour respecter l’intitulé de l’époque, 5 titres inédits d’un chanteur qui a des choses à dire – sur l’addiction, sur les métiers qu’on fait sans vouloir les faire – et les dit avec détachement, en faisant mine de ne pas s’y coller, devant son rideau de lamelles argentées, façon disco. Il les lâche, ses chansons, sur la route, sur les différents dépits que la vie propose au fur et à mesure qu’on s’y coltine. Dans Méthadone, il y a cette voix qui lui répond – c’est sans doute sa chérie, elle est dans la bonne cinquantaine de jeunes qui ont peuplé l’endroit : (tu reviendras) je ne reviendrai pas (tu reviendras) nan, il nique la panique, parmi les nombreuses interjections qui ponctuent son show, il se décrit lui-même quasi-ingénieur en quête de contrats se demandant ce qu’il fait là et s’imposant, pour survivre, sa première composition, Danilo, avec son look anachronique d’Elno ressurgi de nulle part s’étonne en permanence d’être là, d’avoir été signé, à l’ancienne, de pouvoir montrer ce qu’il sait faire et quand il aura définitivement cessé de le faire, ses chansons gagneront encore, comme sur disque, où la production et le spectre musical impressionnent. Il a fait Astafort, ça n’est pas non plus le perdreau de l’année, Danilo, et aux dernières nouvelles, lui et quelques-uns de ses frérots ont œuvré dans l’entourage – immédiat ou non – de Voulzy. Ce qui moi me ferait fuir en courant, mais lui reste déférent, un signe de son humilité. LMQR, le titre de l’EP, c’est la mélodie qui reste et c’est bien trouvé parce que, s’il faudra réécouter, paroles à l’appui, c’est déjà une espèce d’empreinte qui se joue, par une voix qui sait se moduler, et toucher à Bashung, quelquefois, et un univers musical qui a le talent de ne rien inventer mais de le faire bien. Dans Bienvenue en enfer, l’homme se déhanche, quasi-disco, sur des paroles lourdes – plus t’es salaud, plus tu prends cher – et joue de ce paradoxe qui fera son image. C’est au milieu de ces gens que je me sens moi, susurre-t-il en n’omettant personne, de Ludo, le maître des lieux à ses clipers, ses auteurs, ses potos et même le chanteur des Noz, le seul quinquagénaire, pour être gentil, à porter le même bonnet que tous les djeun’s présents hier. Il n’y eut que cinq ou six chansons chantées hier soir, c’est le lot du show-case, mais il faudra le voir et le revoir, Guillaume, parce qu’il y a parfois des gens qui véhiculent une forme d’évidence. Quand il aura, tranquillement, œuvré contre elle, il n’aura plus à se justifier. Et on se souviendra qu’on aura été là.

Il faudrait pouvoir, dans une vie, mesurer chaque événement, ou micro—événement, au regard de qui l’a présidé, et le show-case de Danilo, terme usuel pour désigner un mini-concert pour une sortie d’album, était, jusqu’à hier, un de ces cas d’école. Danilo, lit-on dans Soul Kitchen, ce site branché qui adore s’écouter écrire, c'est un mix entre Michel Mortez et Alain Moreau, un dandy dilettante et un doux hurluberlu de la chanson mercurochrome. Ça fait déjà sourire parce que ça ne dit rien à personne, en tout cas pas à ceux qui ont un parcours classique de mélomanes et d’amateurs de chanson française. Mais ce sont, déjà, trois syllabes repérées, il y a deux ans, en première partie du Voyage de Noz à Thou bout d’chant. Passer avant les Noz, direz-vous, ça ne veut rien dire : depuis trente-cinq ans qu’ils sont là, on en connaît quelques-uns qui se sont essoufflés mais déjà, à l’époque, le garçon avait impressionné par l’illusion – excellente – qu’il pouvait donner du sang-froid. Danilo, c’est Guillaume Sinelle, qui se lance en solo en 2020 après des expériences de groupe – Texas Menthol, Segfault – et dont la biographie lance, d’entrée, qu’il se reconnaît, dans sa nonchalance, d’Étienne Daho ou de Baxter Dury, ce qui ne revient déjà pas au même. Daho, il faut oser, parce que c’est, déjà, dans l’histoire, quarante ans de contre-vérités sur sa voix et son talent, alors qu’il faut l’avoir vu sur scène pour savoir ce qu’il a apporté. Danilo en est loin, c’est logique, mais il fait déjà dire que la voix impressionne, que les textes sont bons et que ça n’a rien à voir avec un quelconque mimétisme : l’homme porte ses chansons, ce qu’on demande à tout (bon) artiste, il s’est construit un univers solo fait de pédales, de boucles et de séquences qu’il gère parfaitement, dont une rythmique programmée qui vous fait prendre un coup de vieux, tant ça s’approche du beat des bons rappeurs. Tiens, le Demi-portion de la chanson française, me dis-je, quand il lance, en remerciant mille personnes entre chacune des chansons, ceux qui l’ont rejoint au Tiki Vinyl Store, ce superbe magasin sur les pentes de la Croix-Rousse qui ne vend que des galettes neuves ; ce qui ne pouvait qu’attirer Christophe Simplex, mon historien de l’inutile – l’expression est tout sauf inélégante – directeur du label du même nom qui jusque-là éditait des pistes inédites de groupes lyonnais historiques (d’Aurelia Kreit à Ganafoul, et bientôt Factory) et qui s’est lancé, par coup de cœur, dans la sortie d’un maxi-45t, pour respecter l’intitulé de l’époque, 5 titres inédits d’un chanteur qui a des choses à dire – sur l’addiction, sur les métiers qu’on fait sans vouloir les faire – et les dit avec détachement, en faisant mine de ne pas s’y coller, devant son rideau de lamelles argentées, façon disco. Il les lâche, ses chansons, sur la route, sur les différents dépits que la vie propose au fur et à mesure qu’on s’y coltine. Dans Méthadone, il y a cette voix qui lui répond – c’est sans doute sa chérie, elle est dans la bonne cinquantaine de jeunes qui ont peuplé l’endroit : (tu reviendras) je ne reviendrai pas (tu reviendras) nan, il nique la panique, parmi les nombreuses interjections qui ponctuent son show, il se décrit lui-même quasi-ingénieur en quête de contrats se demandant ce qu’il fait là et s’imposant, pour survivre, sa première composition, Danilo, avec son look anachronique d’Elno ressurgi de nulle part s’étonne en permanence d’être là, d’avoir été signé, à l’ancienne, de pouvoir montrer ce qu’il sait faire et quand il aura définitivement cessé de le faire, ses chansons gagneront encore, comme sur disque, où la production et le spectre musical impressionnent. Il a fait Astafort, ça n’est pas non plus le perdreau de l’année, Danilo, et aux dernières nouvelles, lui et quelques-uns de ses frérots ont œuvré dans l’entourage – immédiat ou non – de Voulzy. Ce qui moi me ferait fuir en courant, mais lui reste déférent, un signe de son humilité. LMQR, le titre de l’EP, c’est la mélodie qui reste et c’est bien trouvé parce que, s’il faudra réécouter, paroles à l’appui, c’est déjà une espèce d’empreinte qui se joue, par une voix qui sait se moduler, et toucher à Bashung, quelquefois, et un univers musical qui a le talent de ne rien inventer mais de le faire bien. Dans Bienvenue en enfer, l’homme se déhanche, quasi-disco, sur des paroles lourdes – plus t’es salaud, plus tu prends cher – et joue de ce paradoxe qui fera son image. C’est au milieu de ces gens que je me sens moi, susurre-t-il en n’omettant personne, de Ludo, le maître des lieux à ses clipers, ses auteurs, ses potos et même le chanteur des Noz, le seul quinquagénaire, pour être gentil, à porter le même bonnet que tous les djeun’s présents hier. Il n’y eut que cinq ou six chansons chantées hier soir, c’est le lot du show-case, mais il faudra le voir et le revoir, Guillaume, parce qu’il y a parfois des gens qui véhiculent une forme d’évidence. Quand il aura, tranquillement, œuvré contre elle, il n’aura plus à se justifier. Et on se souviendra qu’on aura été là.

simplexrecords@orange.fr

" On a tous et toutes déjà croisé un petit peu de Danilo quelque part : il porte en lui l’essence d’une vedette de karaoké, mi-crooner,-mi-loser, accoudé au bar de l’hôtel-club. Du moins, c’est ainsi qu’il se définit. Mais à l’image de son rideau à franges irisées qui ne rate aucune de ses performances, il brille tout seul sur scène avec une aisance naturelle et un charisme évident. Outsider à la façon de son Tessin familial d’où il hérite son nom, Danilo arrive pourtant à mettre tout le monde d’accord : derrière sa dégaine faussement naïve et décalée se trouvent des textes sensibles et sincères sublimés par un son vintage dans lesquels chacun peut retrouver un beau bout de soi-même. "

01:16 Publié dans Blog | Lien permanent

21/01/2024

Le livre des Autres.

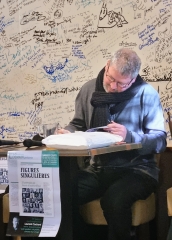

Je n’oublierai jamais, dans ma vie, la maxime de Dan Simmons illustrant le prix du 2e titre de Grignan («Tout le monde peut écrire un premier roman, c’est le deuxième qui fait de vous un écrivain. ») mais c’est très loin, maintenant - 12 ans! - et depuis « la partie de cache-cache », j’ai écrit deux autres romans (les aventures d’Aurelia Kreit) ou plus si quelqu’un arrive à classer la Girafe lymphatique ou le prochain Liliane, puisque c’est ainsi que je nomme, pour aller vite, « Quelle petite cantate pour piano noir au fond de l’Écluse? », mon biopic de Liliane Benelli. Hier, c’était le livre des autres, le premier volume de portraits des Figures Singulières, ces Sétois d’aujourd’hui qui vont de A(rménio) à Z(ambrano), de l’illustre inconnue qui peine à l’île de Thau jusqu’à la femme la plus cotée de la Sillicon Valley. Des portraits longs, rédigés, psychologisants, à la Libé, comme ceux que j’ai faits de mes proches depuis 20 ans et dont le recueil restera privé, pour de tristes raisons. Lesquelles m’ont sans doute poussé à accepter le défi de Jean-Renaud Cuaz, qui a repris les rênes des éditions l’An Demain, qui m’a poussé à dresser le portrait des Sétois vivants quand lui se charge – dans ses Trombinoscopes – des illustres disparus. On a choisi le Bar du Plateau pour les présenter officiellement, hier, parce que c’est un lieu qui revenait souvent dans les souvenirs des portraiturés. On a bien fait, parce qu’on y est toujours bien reçu et la matinée d’hier n’a pas dérogé à la règle, sauf qu’il eût fallu pousser les murs pour faire rentrer tout le monde, et que certains ont reculé devant la foule, dont des figures représentées dans l’album. Qui s’est construit d’abord sur des personnes que je connaissais et s’est très vite orienté vers ceux dont j’entendais parler sans les avoir croisés. Alors, j’ai expliqué ma démarche, pris rendez-vous, chez moi, chez eux ou au BDM et je les ai interviewés, quatre pages de notes à l’appui, avant de tout synthétiser, fonction expressive et référentielle en alternance. Des titres en jeu de mots, une diligence impressionnante, dira Jean-Louis Ciani en ouverture de la rencontre. Il me présente en disant qu’il n’a plus besoin de le faire, par timidité, il ne me passe pas à la question de la méthode, alors j’explique les choix, pour ne pas avoir à me justifier. Je pourrais parler des heures de cet exercice que je connais si bien, désormais, et qui donne de si beaux ouvrages. Des sommes, qui feront office d’autobiographie à la fin de ma vie, alors même que je parle des autres. Hier, j’ai signé plus de livres que j’en ai jamais signé sur une rencontre, la tante de l’un des portraitisés, la sœur d’un autre, j’ai vu des gens se découvrir des connaissances voire des aïeux en commun – amaï ! – d’autres échanger longuement autour d’un verre, faire la queue pour que l’ouvrage soit dédicacé, il y avait des gens venus pour moi, d’autres pour Jean-Renaud, d’autres encore pour les 25 (+1) choisis et d’autres, enfin, comme ça, pour avoir droit à un éclairage sur la ville. Plus facile à faire, me dira-t-on, que si j’avais été Sétois, au vu des jalousies que ça peut – et va – provoquer. Je réitère mon parti-pris sur l’identité, moi le Canut chez les Sétoïs, défie quiconque de me prêter d’autres velléités que celles de la rencontre et de la curiosité. Il y a tous les quartiers, toutes les tendances politiques, à peu près toutes les strates qui font la culture de la Cité. J’en parle avec Laura Seguin, sociologue, puisque c’est ainsi que je me place (en supplément, j’ai ajouté un texte, « Présentation d’une ville », au titre emprunté à Nizan). J’ai vu passer, de mon tabouret haut, des Brel, Cianni, Combas, Subitani, Lambert, Winling, Cuaz, Armenio, Zambrano, Liberti, Grego, Lalia (frère), pas vu Grosso ou Puertolas, restés dehors, regretté l’absence annoncée des uns, surprise des autres, mais en soi, ça a fait beaucoup de monde, déjà, et c’est jubilatoire qu’un livre ne soit pas essentiellement centré sur son auteur. Fin juin, on remettra ça dans le patio de la médiathèque Mitterrand, avec une exposition – dehors – d’extraits remis en forme des portraits. Toujours siglés de mes seules initiales, sans qu’on sache forcément de qui il s’agit. Une façon de rester en arrière de cette anthologie, qui recrée, de figure en figure, une image de la ville que je n’ai pas connue, mais que je peux restituer, par petites touches. En impressionniste.

Je n’oublierai jamais, dans ma vie, la maxime de Dan Simmons illustrant le prix du 2e titre de Grignan («Tout le monde peut écrire un premier roman, c’est le deuxième qui fait de vous un écrivain. ») mais c’est très loin, maintenant - 12 ans! - et depuis « la partie de cache-cache », j’ai écrit deux autres romans (les aventures d’Aurelia Kreit) ou plus si quelqu’un arrive à classer la Girafe lymphatique ou le prochain Liliane, puisque c’est ainsi que je nomme, pour aller vite, « Quelle petite cantate pour piano noir au fond de l’Écluse? », mon biopic de Liliane Benelli. Hier, c’était le livre des autres, le premier volume de portraits des Figures Singulières, ces Sétois d’aujourd’hui qui vont de A(rménio) à Z(ambrano), de l’illustre inconnue qui peine à l’île de Thau jusqu’à la femme la plus cotée de la Sillicon Valley. Des portraits longs, rédigés, psychologisants, à la Libé, comme ceux que j’ai faits de mes proches depuis 20 ans et dont le recueil restera privé, pour de tristes raisons. Lesquelles m’ont sans doute poussé à accepter le défi de Jean-Renaud Cuaz, qui a repris les rênes des éditions l’An Demain, qui m’a poussé à dresser le portrait des Sétois vivants quand lui se charge – dans ses Trombinoscopes – des illustres disparus. On a choisi le Bar du Plateau pour les présenter officiellement, hier, parce que c’est un lieu qui revenait souvent dans les souvenirs des portraiturés. On a bien fait, parce qu’on y est toujours bien reçu et la matinée d’hier n’a pas dérogé à la règle, sauf qu’il eût fallu pousser les murs pour faire rentrer tout le monde, et que certains ont reculé devant la foule, dont des figures représentées dans l’album. Qui s’est construit d’abord sur des personnes que je connaissais et s’est très vite orienté vers ceux dont j’entendais parler sans les avoir croisés. Alors, j’ai expliqué ma démarche, pris rendez-vous, chez moi, chez eux ou au BDM et je les ai interviewés, quatre pages de notes à l’appui, avant de tout synthétiser, fonction expressive et référentielle en alternance. Des titres en jeu de mots, une diligence impressionnante, dira Jean-Louis Ciani en ouverture de la rencontre. Il me présente en disant qu’il n’a plus besoin de le faire, par timidité, il ne me passe pas à la question de la méthode, alors j’explique les choix, pour ne pas avoir à me justifier. Je pourrais parler des heures de cet exercice que je connais si bien, désormais, et qui donne de si beaux ouvrages. Des sommes, qui feront office d’autobiographie à la fin de ma vie, alors même que je parle des autres. Hier, j’ai signé plus de livres que j’en ai jamais signé sur une rencontre, la tante de l’un des portraitisés, la sœur d’un autre, j’ai vu des gens se découvrir des connaissances voire des aïeux en commun – amaï ! – d’autres échanger longuement autour d’un verre, faire la queue pour que l’ouvrage soit dédicacé, il y avait des gens venus pour moi, d’autres pour Jean-Renaud, d’autres encore pour les 25 (+1) choisis et d’autres, enfin, comme ça, pour avoir droit à un éclairage sur la ville. Plus facile à faire, me dira-t-on, que si j’avais été Sétois, au vu des jalousies que ça peut – et va – provoquer. Je réitère mon parti-pris sur l’identité, moi le Canut chez les Sétoïs, défie quiconque de me prêter d’autres velléités que celles de la rencontre et de la curiosité. Il y a tous les quartiers, toutes les tendances politiques, à peu près toutes les strates qui font la culture de la Cité. J’en parle avec Laura Seguin, sociologue, puisque c’est ainsi que je me place (en supplément, j’ai ajouté un texte, « Présentation d’une ville », au titre emprunté à Nizan). J’ai vu passer, de mon tabouret haut, des Brel, Cianni, Combas, Subitani, Lambert, Winling, Cuaz, Armenio, Zambrano, Liberti, Grego, Lalia (frère), pas vu Grosso ou Puertolas, restés dehors, regretté l’absence annoncée des uns, surprise des autres, mais en soi, ça a fait beaucoup de monde, déjà, et c’est jubilatoire qu’un livre ne soit pas essentiellement centré sur son auteur. Fin juin, on remettra ça dans le patio de la médiathèque Mitterrand, avec une exposition – dehors – d’extraits remis en forme des portraits. Toujours siglés de mes seules initiales, sans qu’on sache forcément de qui il s’agit. Une façon de rester en arrière de cette anthologie, qui recrée, de figure en figure, une image de la ville que je n’ai pas connue, mais que je peux restituer, par petites touches. En impressionniste.

https://www.audasud.fr/figures-singulieres

photo: Florence Montferran.

15:53 Publié dans Blog | Lien permanent

16/01/2024

Sois sage, ma douleur*

Dans l’enfermement, le pire, c’est parfois de vivre des scènes comme si on en était extrait. Rester là à parler de rien et fumer – l’art absolu du temps perdu – avec d’autres patients et soudainement, comme dans un film, voir, à l’autre bout du couloir, cette femme qui passe, qui est, elle, occupée, qui se dirige vers un rendez-vous, un entretien, une marque de sociabilité quand mes congénères et moi sommes condamnés au vide, aux heures distendues, entre sommeil, cachets pour (encore) dormir, errance dans un couloir entre deux séances de soins. Des soins comme on pensait qu’on n’en faisait plus, des électrochocs, des camisoles chimiques, des heures de thérapie pour mettre un joli nom à quelque chose de dégueulasse : une dépression mélancolique. Les bras qui tombent devant la vie, ses obstacles, ses acharnements, parfois. Et là, alors, cette scène de cinéma, ce bout de film de Rohmer, cette femme qui passe, qui a le charme des femmes de cinquante ans qui ont vécu. Je le sais, moi, qu’elle a vécu, parce qu’on a, dans une vie antérieure, passé vingt ans ensemble, qu’on s’est plu, reconnu, qu’on s’est aimé intensément, jusqu’à faire ensemble deux enfants, deux garçons qui sont maintenant un bout de ce que j’aurais voulu rester, un bout d’elle, aussi, et un tiers d’eux-mêmes, en propre. Elle passe, là, le traitement fait que je ne sais pas si je la revois telle qu’elle m’était apparue la première fois, ou si, dans une anamorphose, un grand-huit temporel, elle passe en parallèle, comme si j’étais devenu invisible à ses yeux. Invisible comme le mal dont je souffre, qui m’enferme et m’empêche de vivre. Qu’on ne reconnaît pas, socialement, ou qu’on évacue à coups de discours volontaristes : allez, ça va aller ! Tu n’es pas le plus à plaindre, tu es debout, tu as du temps pour toi etc. S’ils savaient, tous, que chacun de ces encouragements est un véritable coup de poignard dans l’esprit de celui qui voudrait se battre, mais qui littéralement ne le peut pas. Qui s’enferme dans l’incompréhension, la colère puis le mutisme, autant d’étapes qui finissent par vous faire douter que vous avez vécu, que vous avez été heureux et que vous ne l’êtes plus, quand tous les agents qui font que vous l’avez été passent comme ça, à côté de vous, en faisant mine de ne pas vous voir quand ils vous voient et vous entendent. On est tous un jour passé à côté de quelqu’un en faisant semblant de ne pas le voir, parce qu’on était pressé, parce qu’on n’avait pas envie, peut-être, d’écouter ses problèmes. Moi-même, je l’ai fait, parce que je ne vaux pas plus qu’un autre être humain et son misérable petit tas de secrets. Mais pas moins non plus : il y a pire que le grillage qui entoure la cour qui me sépare de ceux qui sont vivants et me reprochent presque de l’être, encore. J’ai l’air normal – l’inverse du pathologique, en médecine, sauf que ça ne se dit plus – alors je suis censé ne pas me plaindre. Mais si je me plains, c’est parce qu’ils ne me voient plus, ne reconnaissent pas que je souffre et que je souffre plus encore parce qu’ils ne le reconnaissent pas. Que les problèmes – de couple, d’argent – qu’on a eus ne devraient pas empêcher cette femme qui m’a aimé de se soucier de moi. Prends soin de toi, dit-on souvent à quelqu’un quand on le quitte, parfois pour éviter de le faire soi-même. Dans ce mauvais remake de ce qu’a été ma vie, l’héroïne ne fuit pas seulement vers un autre, elle me fuit moi comme on fuyait la mort dans les campagnes de peur qu’elle soit contagieuse. J’aimerais qu’elle me reconnaisse vraiment, qu’elle se soucie un peu, me dise qu’elle viendra demain si aujourd’hui elle ne peut pas. Mais on ne devrait jamais ne pas pouvoir consacrer un peu de son temps à quelqu’un qu’on a aimé, si on l’a vraiment aimé : tous les bancs de justice ne devraient jamais pouvoir altérer ces sentiments-là, ou alors, c’est qu’ils n’étaient (peut-être) pas plus fiables que la maison qu’on a construite ensemble et qui s’est délitée. La mélancolie, c’est beaucoup plus pernicieux que la tristesse pure, parce que ça s’appuie surtout sur des moments heureux, qu’on a perdus par maladresse, souvent. Elle est là, la perception accrue, supérieure, des hyper-sensibles. Cette femme a porté mes enfants, qui semblent, eux non plus, ne pas me reconnaître. Qui s’impatientent, peut-être, de me revoir comme j’étais. Il y a toujours quelque chose d’absent qui me tourmente, disait Camille Claudel à la fin de sa vie, à propos de ceux dont elle désespérait qu’ils revinssent. Elle aussi a été jeune, belle et flamboyante, pour finir aigrie, rabougrie et plus vieille qu’on ne l’aurait jamais imaginé ; elle aussi avait comme horizon les murs de son asile, sans grillage, mais sans avenir non plus. Elle n’a fait que les imaginer venir la voir, lui parler. Ma damnation est pire : ils sont là mais passent à côté de moi, sans me voir, ou sans vouloir me voir. Je suis vivant, pourtant, encore, à l’intérieur de moi, j’ai encore la rage suffisante pour affronter les contingences auxquelles la vie me confronte. Je ne demande que ça, moi, qu’ils aient l’élan nécessaire pour me retrouver. Et m’aider.

Dans l’enfermement, le pire, c’est parfois de vivre des scènes comme si on en était extrait. Rester là à parler de rien et fumer – l’art absolu du temps perdu – avec d’autres patients et soudainement, comme dans un film, voir, à l’autre bout du couloir, cette femme qui passe, qui est, elle, occupée, qui se dirige vers un rendez-vous, un entretien, une marque de sociabilité quand mes congénères et moi sommes condamnés au vide, aux heures distendues, entre sommeil, cachets pour (encore) dormir, errance dans un couloir entre deux séances de soins. Des soins comme on pensait qu’on n’en faisait plus, des électrochocs, des camisoles chimiques, des heures de thérapie pour mettre un joli nom à quelque chose de dégueulasse : une dépression mélancolique. Les bras qui tombent devant la vie, ses obstacles, ses acharnements, parfois. Et là, alors, cette scène de cinéma, ce bout de film de Rohmer, cette femme qui passe, qui a le charme des femmes de cinquante ans qui ont vécu. Je le sais, moi, qu’elle a vécu, parce qu’on a, dans une vie antérieure, passé vingt ans ensemble, qu’on s’est plu, reconnu, qu’on s’est aimé intensément, jusqu’à faire ensemble deux enfants, deux garçons qui sont maintenant un bout de ce que j’aurais voulu rester, un bout d’elle, aussi, et un tiers d’eux-mêmes, en propre. Elle passe, là, le traitement fait que je ne sais pas si je la revois telle qu’elle m’était apparue la première fois, ou si, dans une anamorphose, un grand-huit temporel, elle passe en parallèle, comme si j’étais devenu invisible à ses yeux. Invisible comme le mal dont je souffre, qui m’enferme et m’empêche de vivre. Qu’on ne reconnaît pas, socialement, ou qu’on évacue à coups de discours volontaristes : allez, ça va aller ! Tu n’es pas le plus à plaindre, tu es debout, tu as du temps pour toi etc. S’ils savaient, tous, que chacun de ces encouragements est un véritable coup de poignard dans l’esprit de celui qui voudrait se battre, mais qui littéralement ne le peut pas. Qui s’enferme dans l’incompréhension, la colère puis le mutisme, autant d’étapes qui finissent par vous faire douter que vous avez vécu, que vous avez été heureux et que vous ne l’êtes plus, quand tous les agents qui font que vous l’avez été passent comme ça, à côté de vous, en faisant mine de ne pas vous voir quand ils vous voient et vous entendent. On est tous un jour passé à côté de quelqu’un en faisant semblant de ne pas le voir, parce qu’on était pressé, parce qu’on n’avait pas envie, peut-être, d’écouter ses problèmes. Moi-même, je l’ai fait, parce que je ne vaux pas plus qu’un autre être humain et son misérable petit tas de secrets. Mais pas moins non plus : il y a pire que le grillage qui entoure la cour qui me sépare de ceux qui sont vivants et me reprochent presque de l’être, encore. J’ai l’air normal – l’inverse du pathologique, en médecine, sauf que ça ne se dit plus – alors je suis censé ne pas me plaindre. Mais si je me plains, c’est parce qu’ils ne me voient plus, ne reconnaissent pas que je souffre et que je souffre plus encore parce qu’ils ne le reconnaissent pas. Que les problèmes – de couple, d’argent – qu’on a eus ne devraient pas empêcher cette femme qui m’a aimé de se soucier de moi. Prends soin de toi, dit-on souvent à quelqu’un quand on le quitte, parfois pour éviter de le faire soi-même. Dans ce mauvais remake de ce qu’a été ma vie, l’héroïne ne fuit pas seulement vers un autre, elle me fuit moi comme on fuyait la mort dans les campagnes de peur qu’elle soit contagieuse. J’aimerais qu’elle me reconnaisse vraiment, qu’elle se soucie un peu, me dise qu’elle viendra demain si aujourd’hui elle ne peut pas. Mais on ne devrait jamais ne pas pouvoir consacrer un peu de son temps à quelqu’un qu’on a aimé, si on l’a vraiment aimé : tous les bancs de justice ne devraient jamais pouvoir altérer ces sentiments-là, ou alors, c’est qu’ils n’étaient (peut-être) pas plus fiables que la maison qu’on a construite ensemble et qui s’est délitée. La mélancolie, c’est beaucoup plus pernicieux que la tristesse pure, parce que ça s’appuie surtout sur des moments heureux, qu’on a perdus par maladresse, souvent. Elle est là, la perception accrue, supérieure, des hyper-sensibles. Cette femme a porté mes enfants, qui semblent, eux non plus, ne pas me reconnaître. Qui s’impatientent, peut-être, de me revoir comme j’étais. Il y a toujours quelque chose d’absent qui me tourmente, disait Camille Claudel à la fin de sa vie, à propos de ceux dont elle désespérait qu’ils revinssent. Elle aussi a été jeune, belle et flamboyante, pour finir aigrie, rabougrie et plus vieille qu’on ne l’aurait jamais imaginé ; elle aussi avait comme horizon les murs de son asile, sans grillage, mais sans avenir non plus. Elle n’a fait que les imaginer venir la voir, lui parler. Ma damnation est pire : ils sont là mais passent à côté de moi, sans me voir, ou sans vouloir me voir. Je suis vivant, pourtant, encore, à l’intérieur de moi, j’ai encore la rage suffisante pour affronter les contingences auxquelles la vie me confronte. Je ne demande que ça, moi, qu’ils aient l’élan nécessaire pour me retrouver. Et m’aider.

* à la demande, hier, de cet ami qui souffre.

« Nuit d’hiver, place des Lices, Vannes », encre de Chine, janvier 2024.

08:48 Publié dans Blog | Lien permanent

11/01/2024

CC&A

08:13 Publié dans Blog | Lien permanent

08/01/2024

Singulières figures singulières.

On me souffle à l'instant que j'ai trouvé à qui parler, comme Lucky Luke de l'article dégainé quelques heures après l'interview (ce matin). Et je le reconnais de bon coeur, portraitiser un portraitiste n'étant pas chose facile. Olivier Schlama, de Dis-leur, l'a fait brillamment, et sa lecture est juste et exhaustive. Vous la trouverez ICI.

On me souffle à l'instant que j'ai trouvé à qui parler, comme Lucky Luke de l'article dégainé quelques heures après l'interview (ce matin). Et je le reconnais de bon coeur, portraitiser un portraitiste n'étant pas chose facile. Olivier Schlama, de Dis-leur, l'a fait brillamment, et sa lecture est juste et exhaustive. Vous la trouverez ICI.

photo: O.S

18:10 Publié dans Blog | Lien permanent

02/01/2024

Figures Singulières.

La première parution de l'année, la première des éditions l'An Demain, depuis qu'elles ont été reprises par le typographe Jean-Renaud Cuaz. Un vrai travail de sociologie et d'écriture fondée sur les dernières de "Libé", ces portraits distanciés par lesquels tous mes proches sont passés, depuis vingt ans. Là, ce sont - à 80% - des personnes que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrées. Après les avoir entendues, après quatre ou cinq pages de notes, j'ai synthétisé ce que j'ai retenu d'elles et ce qu'elles m'ont inspiré. Tous les portraits, de l'illustre inconnu à un des pontes du commerce mondial, ont été validés par ceux qui vont figurer dans ce premier recueil. J'en suis très fier, d'autant que l'édition compense(ra) la blessure liée au premier tome des Portraits de Mémoire, resté confidentiel et interdit, pour des raisons obscures. C'est aussi une de mes oeuvres, qu'on peut lire pour ce que c'est, sans en être. Le 20, l'éditeur et moi la présenterons au Bar du Plateau, cité un nombre important de fois dans cet ouvrage : parce qu'il a abrité une grande partie de l'histoire de Sète, une ville faite par ceux qui y ont vécu, et par ceux qui y vivent, maintenant.

https://www.audasud.fr/figures-singulieres

Communique des Editions l'AN DEMAIN :

Les figures singulières, ce sont ces personnalités sétoises que tout le monde connaît mais dont on parle moins qu’on parle des monstres sacrés. Ces Portraits de mémoire, sur la base des quatrièmes de « Libé », sont des portraits réalisés après entretien et publiés avec l’accord du ou de la portraituré(e). Un exercice psychologisant, entre domaine privé — avec pudeur — et public, comme leur image.

Les figures singulières, ce sont ces personnalités sétoises que tout le monde connaît mais dont on parle moins qu’on parle des monstres sacrés. Ces Portraits de mémoire, sur la base des quatrièmes de « Libé », sont des portraits réalisés après entretien et publiés avec l’accord du ou de la portraituré(e). Un exercice psychologisant, entre domaine privé — avec pudeur — et public, comme leur image.13:41 Publié dans Blog | Lien permanent