12/02/2025

L’IMMENSE DOUCEUR DU CONSTAT.

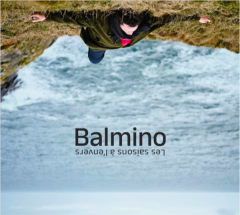

C’est un p…. d’album - les modes ont un sens - le prochain album de Stéphane Balmino, les saisons à l’envers, comme un rappel à l’année dans le même sens de Boris Vian ou comme le signe de la mélancolie d’un temps où les choses allaient dans la bonne direction, ou qu’on n’avait pas la conscience qu’elles passaient, convaincus de notre invicibilité. Le goût des lendemains, la force de retourner en studio et d’offrir à son public un support qui n’est plus du tout au goût du jour, l’énergie qu’il faudra pour le défendre. A moins que l’auteur d’un « J’écris » - qui campe dans mon Panthéon musical – s’offre, à la Ferré, une Saison en enfer, en jouant sur les nombres et sur un bout de sonorité. Rimbaldien, il l’est assurément, Balmino, qui ouvre, sur fond de sirène lancinante, sur un morceau de près de 7 minutes – deux fois la durée d’un passage radio – assumé, le N de l’amour, la haine du conformisme dans une vie qui vit son p… d’automne, qu’il n'espère pas éternel, puisqu’il s’agit, ici, de les inventer, les saisons, de mettre le feu aux règles du jeu. Huit morceaux pour une quarantaine de minutes, c’est un format anachronique et ça lui va bien, à Balmino, chez qui on entend les références sans qu’il en joue : de Brel, à qui sa voix renvoie, on retient l’ombre de ton ombre, l’allusion au chien, la quête, aussi ; de Leprest, avec qui il a chanté, cette façon de poser, dans les textes, une énonciation particulière, de parler d’Elle comme de Je (forcément un autre, vu comme ça) ou de tutoyer, en interpellant : tu es là, tu es le prix à payer. La déraison d’être. De Tom Waits, outre le côté éraillé, il y a ces superbes motsanglais glissés en refrain du premier – long – titre : every beginning has an end. Même dans cette nuit sans retour dont il s’est protégé, Balmino, dans sa vie en quittant la Croix-rousse pour la quiétude de la campagne : Ici, le calme est partout, l’encre peut couler, les pages se tourner. On peut, enfin, regarder le temps passer, sortir les eaux de vie et envisager, sereinement, l’heure qui ferme les paupières. Mais pas avant d’avoir féraillé dur (Je graverai mon pied au cul de ceux qui n’ont pas entendu) et de renvoyer, au mitan de la moitié de l’abum – un vrai, qui s’écoute linéairement – à la distorsion des guitares électriques et des levers brutales de batterie claire. Avec ses Bad Seeds à lui, il a peaufiné les mélodies, piano, accordéon, cordes, s’est appuyé sur une session rythmique impressionnante, et ça donne un 7e album dont on dirait paresseusement qu’il est l’album de la maturité (cliché inside) s’il ne l’avait pas déjà acquise avant – et notamment dans Contresens, qui disait déjà tout de la vie qu’il s’est choisie. Son évidence du septénaire* - il y a biensept jours de la semaine, sept planètes importantes, sept couleurs dans le spectre de la lumière, sept merveilles du monde et, comme un message qui lui serait adressé de très loin, sept notes de musique - il l’a construite sur une injonction (refuse tous les compromis !), des récurrences (les thèmes du vent et du silence), des camaïeux (la note bleue – d’accordéon – la nuit noire) et unquestionnement : de quel sommeil faudra-t-il s’arracher pour qu’on ne nous enterre pas vivants ?

C’est un p…. d’album - les modes ont un sens - le prochain album de Stéphane Balmino, les saisons à l’envers, comme un rappel à l’année dans le même sens de Boris Vian ou comme le signe de la mélancolie d’un temps où les choses allaient dans la bonne direction, ou qu’on n’avait pas la conscience qu’elles passaient, convaincus de notre invicibilité. Le goût des lendemains, la force de retourner en studio et d’offrir à son public un support qui n’est plus du tout au goût du jour, l’énergie qu’il faudra pour le défendre. A moins que l’auteur d’un « J’écris » - qui campe dans mon Panthéon musical – s’offre, à la Ferré, une Saison en enfer, en jouant sur les nombres et sur un bout de sonorité. Rimbaldien, il l’est assurément, Balmino, qui ouvre, sur fond de sirène lancinante, sur un morceau de près de 7 minutes – deux fois la durée d’un passage radio – assumé, le N de l’amour, la haine du conformisme dans une vie qui vit son p… d’automne, qu’il n'espère pas éternel, puisqu’il s’agit, ici, de les inventer, les saisons, de mettre le feu aux règles du jeu. Huit morceaux pour une quarantaine de minutes, c’est un format anachronique et ça lui va bien, à Balmino, chez qui on entend les références sans qu’il en joue : de Brel, à qui sa voix renvoie, on retient l’ombre de ton ombre, l’allusion au chien, la quête, aussi ; de Leprest, avec qui il a chanté, cette façon de poser, dans les textes, une énonciation particulière, de parler d’Elle comme de Je (forcément un autre, vu comme ça) ou de tutoyer, en interpellant : tu es là, tu es le prix à payer. La déraison d’être. De Tom Waits, outre le côté éraillé, il y a ces superbes motsanglais glissés en refrain du premier – long – titre : every beginning has an end. Même dans cette nuit sans retour dont il s’est protégé, Balmino, dans sa vie en quittant la Croix-rousse pour la quiétude de la campagne : Ici, le calme est partout, l’encre peut couler, les pages se tourner. On peut, enfin, regarder le temps passer, sortir les eaux de vie et envisager, sereinement, l’heure qui ferme les paupières. Mais pas avant d’avoir féraillé dur (Je graverai mon pied au cul de ceux qui n’ont pas entendu) et de renvoyer, au mitan de la moitié de l’abum – un vrai, qui s’écoute linéairement – à la distorsion des guitares électriques et des levers brutales de batterie claire. Avec ses Bad Seeds à lui, il a peaufiné les mélodies, piano, accordéon, cordes, s’est appuyé sur une session rythmique impressionnante, et ça donne un 7e album dont on dirait paresseusement qu’il est l’album de la maturité (cliché inside) s’il ne l’avait pas déjà acquise avant – et notamment dans Contresens, qui disait déjà tout de la vie qu’il s’est choisie. Son évidence du septénaire* - il y a biensept jours de la semaine, sept planètes importantes, sept couleurs dans le spectre de la lumière, sept merveilles du monde et, comme un message qui lui serait adressé de très loin, sept notes de musique - il l’a construite sur une injonction (refuse tous les compromis !), des récurrences (les thèmes du vent et du silence), des camaïeux (la note bleue – d’accordéon – la nuit noire) et unquestionnement : de quel sommeil faudra-t-il s’arracher pour qu’on ne nous enterre pas vivants ?

Les saisons à l’envers, c’est un manifeste pour que rien ne reste de travers, pour la caravane de ces instants fous à lier, qui mettent l’intensité au centre de ce qu’il nous reste à vivre. Une immense douceur du constat : on est curieux, on est merveilleux, on se tait. Sans chercher le dernier mot – que tu manipules à merveille, souvent – mais toujours le premier geste (disait Reggiani). Ils ne se pas étendus sur la question, mais il y a deux ans, leur (nouvelle) maison est partie en fumée. L’incendie, la date contre laquelle on se bat pour qu’elle ne soit pas déterminante de ce qui fut, mais génératrice de ce qui sera. L’homme du futur antérieur - Il en aura fallu, du temps – joue entre le mode de l’action, au matin du grand soir, et le futur simple des horizons qui chantent, de nouveau, le goût des lendemains. Sa tribu et luiauront connu les abris de fortune (quand tournent les vautours ?), compris que 500 ouvrages partis en fumée ne sont rien au regard de ce qu’ils auraient pu connaître de pire. L’important, c’est la danse, les corps en vie qui réagissent aux vibrations, les hanches (de mescaline) gémellées à la psycho activité, en expérimentation : une espèce de transe, que confirme son complice Nicolas "Boulasse" Moumbounou, dans l’idée de métisser les sens uniques. Les saisons de la viesont métaphoriquement celles des âges et des expériences vécues : la fragile tarentelle de la sienne, Balmino veut la mener en plein, sans regrets – je partirai sans crainte et sans laisser d’adresse – en cavalier solitaire (on n’est pas obligé de le croire) né pour le vent. Insistant : j’ai toujours aimé le vent. Qui le portera, lui aussi, loin des masques qui grimacent et de la pourriture du fruit, vers les bouquets d’étoiles vers lesquels il navigue : les paraboles maritimes (gonfler la voile, le navire, lechalut, le raffiot, babord, la proue, la quille…) sont nombreuses pour un homme qui s’est réfugié à la campagne ! Mais les odyssées sont intérieures, le plus souvent, et il faut de la métaphysique pour prendre la peine, reconnaître son Ithaque (ici, tu peux te poser) et savoir que l’on a bien travaillé. Comme les paysans d’à côté, finalement, les seuls à savoir quelles sont les influences des saisons, leur almanach amoureux** à eux - Nom de Dieu, déjà septembre Fainéants peuvent s'aller pendre Aux vendanges de septembre tout s'arrange - et l’artiste a toujours été le complément idéal de celui qui, cultivant la terre, se permet un 3e sillon, quand deux suffisent, pour signer son tableau (l’apologue est de Alain, sur le travail). On gage, sans rien en savoir, que la vie se reconstruit là- bas au rythme de ce qui se passe quand tout s’est effondré, mais qu’on n’a jamais été aussi proche du terme et donc du recommencement. On se sépare ou on se répare, c’est sur ce pacte qu’on engage une reconstruction, et les 4 saisons de Balmino – hiver, automne, été, printemps – aboutiront donc, si on a bien saisi, à l’air qu’on reprend (le souffle, l’inspiration, l’intuition), aux champs reverdis, aux fleurs et aux bourgeons sur les arbres de Perséphone. Qui ne peut, dans le mythe, rester plus de quatre mois auprès de la Mère-Nature, mais qui laisse, à chaque fois qu’elle s’en va, la perspective qu’on la retrouve. Il en est ainsi des chanteurs qu’on aime, et même de ceux qui ne sont plus là : ça n’est pas pour rien qu’ils abreuvent leurs propres sillons, en 45 ou 33 tours. Du bout de quel silence ressortira-t-il, Balmino, quand il aura livré sa dernière production ? Un jour, on se sait, c’est lui qui l’a dit (après Gabin, après Socrate). On aura le droit de préférer telle ou telle rythmique, telle façon de raconter une histoire. De considérer le danger d’avoir tout dit dans le masterpiece du premier morceau. Mais impossible de rester de glace, et difficile de se dire que nos peurs de l’enfance (et nos parties de cache-cache) étaient des danses et qu’on ne l’avait encore pas compris. Mais on pourra aussi écouter ce disque-là en boucle, l’inscrire tout de suite dans la playlist de notre vie propre, qui connaît un automne providentiel et levoudrait flamboyant, encore un peu. Avant de la rendre (la vie), comme l’âme, à qui elle appartient. À qui elle appartient. À qui elle appartient. En tout cas, cet album à venir s’offre ce que peu de disques ou de livres – ces activités de jadis – peuvent s’offrir, maintenant, à l’heure des courses contre la montre et des concours d’éloquence : une durée, l’idée de quelque chose qui fait sens. Pour pasticher, un origami musical, un plaisir délicieux (…), isolé, sans la notion desa cause. Et l’envie (personnelle) de demander aux violonistes et violoncellistes – Tout son ranime de la mort, restitue la merveille du souffle à des corps désertés par le souffle*** – s’ils ont ressenti l’impression de participer de quelque chose de supérieur à l’enregistrement d’un disque. D’un son sacré sorti autrement que des guitares, « Il cimento dell'armonia e dell'inventione ». Des chansons écrites pour servir d’écrins littéraires m’inventent des souvenirs - à la musique, des instructions données à ceux qui sont venus jouer pour qu'ils insufflent de la vie à ses compositions. Et rendent au silence. Ou à un mot, mais pas le dernier, puisqu’on se l’interdit : ouah ! LC

@balminomusic

*Girafe lymphatique, le Réalgar, 2018

**Jean-Louis Murat, l’almanach amoureux, Mockba, 2005

***Pascal Quignard, la leçon de musique, Hachette, 1987

19:05 Publié dans Blog | Lien permanent

06/02/2025

Le secret, du live au livre.

"Les mystères sont-ils faits pour être dévoilés ? Les murs qui les abritent ne sont-ils pas là pour conserver l’équilibre qu’un dévoilement ne manquerait pas de provoquer ? S’imagine-t-on, au bout de la nuit, quitter la maison sur la pointe des pieds, rassurer Thelma — qui n’en a pas besoin — lui souffler qu’il suffira de passer le pont de pierre et s’enfoncer, plein ouest, à travers les champs, histoire d’aller vérifier si le secret qu’elle dit avoir découvert était encore en place. De quel ordre sont les secrets d’enfance ? Ne reste-t-il pas — par nature et étymologie — ce qui reste séparé, à part, ce par quoi un sujet pourra se libérer du langage comme discours de l’Autre... Pourquoi Thelma tient- elle à me le révéler, sinon parce qu’elle n’a pas la force de l’aborder seule, parce qu’il est trop grand pour elle, au sens propre ? En me confiant ce qui doit rester caché, en le partageant, Thelma devient elle-même son mystère, jusqu’à m’inciter à le vérifier moi-même, dans la nuit. Nous voilà marchant sur la pointe des pieds, chaussures à la main, frôlant la chambre des parents. Lieu, déjà, de tous les non-dits. Trop petits pour envisager l’héritage traumatique, assez hardis pour se lancer dans cette exploration. Pour y trouver quoi ? Mon rôle de grand-frère se limite à l’esbroufe et je fais semblant d’être confiant, quand nous traversons les chardons, les bruyères, mais plus on avancera dans l’inconnu, moins j’aurai de certitudes : c’est une évidence que Thelma a comprise, mais que je ne lui concéderai pas, tant que nous avançons."

extrait des Noz d'émeraude, l'An Demain éditions, 2024

https://www.audasud.fr/les-noz-d-emeraude

vidéo: David Ranaldi.

10:56 Publié dans Blog | Lien permanent

02/02/2025

Le Voyage en Suède.

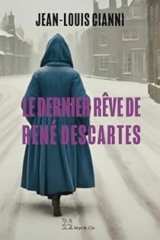

C’est toujours assez fascinant de lire un livre dont on a connu les premiers manuscrits : parce qu’on a un peu oublié d’une part, et que l’histoire se dévoile à vous avec complicité, mais aussi parce que le travail est passé par là et que ce qui s’annonçait comme prometteur s’avère, ce qui peut satisfaire l’auteur et celui à qui il a confié la lecture pour avis. Pas de triomphalisme, mais l’assurance forte d’être allé au bout d’un projet. Dans le dernier rêve de René Descartes (Éditions Istya & Cie), le philosophe Jean-Louis Cianni joue d’un ouvrage à trois niveaux de lecture.

C’est toujours assez fascinant de lire un livre dont on a connu les premiers manuscrits : parce qu’on a un peu oublié d’une part, et que l’histoire se dévoile à vous avec complicité, mais aussi parce que le travail est passé par là et que ce qui s’annonçait comme prometteur s’avère, ce qui peut satisfaire l’auteur et celui à qui il a confié la lecture pour avis. Pas de triomphalisme, mais l’assurance forte d’être allé au bout d’un projet. Dans le dernier rêve de René Descartes (Éditions Istya & Cie), le philosophe Jean-Louis Cianni joue d’un ouvrage à trois niveaux de lecture.

Le premier est romanesque et table d’entrée, dès l’avertissement, sur la vérité possible mais invérifiable : l’histoire qu’il va raconter le sera via un personnage inconnu de l’histoire officielle, Thomas Vasseur, jeune orphelin recueilli par le sulfureux abbé Picot, libertin notoire – au sens politique et physique – qui le confie à son tour à son illustre ami Des Cartes (la graphie sera celle-ci), lequel a repéré sa vigueur- Thomas est du genre je bande donc je suis - et son talent pour les mathématiques, cette façon de sortir de la grande rotation des apparences (quand la philosophie, lira-t-on, consiste elle à les refuser).

Le deuxième est philosophique, strictement, puisqu’en faisant de Descartes un personnage, Cianni permet au lecteur d’en saisir le propos comme si le Maître s’adressait à lui (au discours direct, en italique). Il y a un indéniable apport de savoir dans l’ouvrage, mais il n’est jamais didactique : ainsi croise-t-on, au hasard, la description de l’arbre de la connaissance tel que Descartes l’a défini, avec la métaphysique comme racine, la physique comme tronc et toutes les autres sciences comme branches ; l’appareil à mesurer la pression de l’air, qui lui permet de nourrir la réflexion sur le vide qu’il mène avec son jeune ami Pascal ; ses travaux sur l’animal-machine, sur les passions humaines, dans les entrailles d’un lapin écorché vif ou via les mouvements de Monsieur Grat, son petit chien. On notera également les façons dont Descartes (Cianni ?) règle quelques comptes avec ses opposants, contemporains, tels Gassendi, prêtre et savant atomiste, qui prêche l’inverse de son cogito, et Thomas Hobbes, l’Anglais, pour qui l’essentiel n’est pas dans ce que je suis, mais celui que je suis. Ou des plus anciens, Platon en tête, cette vieille peau de l’Antiquité.

Le troisième niveau de lecture, enfin, est historique, puisque le roman se construit sur l’invitation de Descartes à la Cour de Christine, Reine de Suède, et fabrique son exposition là-dessus : sur l’hésitation qu’il met à y répondre – du fait de son âge, son peu d’appétence pour le froid, sa misanthropie, aussi : J’aime la solitude et la liberté. Je me consacre à la recherche de la vérité. Pourquoi me jetterais-je dans le nid de vipères d’une cour royale ? - puis au mitan du roman, sur la décision et le voyage lui-même, qui s’organise. La reine Christine désire que le philosophe l’éclaire sur l’amour et le souverain bien, des questions sur lesquelles Thomas, à Egmond, le sollicitera aussi, tiraillé entre les séances furieusement sexuelles qu’il s’accorde avec Geertje, la fille de ferme et l’émotion absolue que lui a procurée Ana - l’exquise passante - dès le premier regard. Elle est femme du marchand de fleurs, l’entreprend pour travailler son français, se refuse à lui tout en se promettant. En Hollande, Thomas perd de son innocence, commence à contester l’autorité du maître – tout lui semble artificiel dans le monde de Descartes (…) La vérité n’a pas sa place ici – ses accointances avec des milieux ésotériques (les frères de la Rose-Croix), sa duplicité dans son histoire amoureuse. Il règle sa rivalité avec Schlütter, le secrétaire, par une émulation dans la mathématique qui le voit suppléer, pas à pas, son aîné. Voit l’homme qu’il est venu servir se servir pour résoudre son dilemme (partira, partira pas ?) de la méthode énoncée dans le discours du même nom, celle du chemin en forêt : Quand on se perd dans une forêt, il faut aller tout droit ; on arrive toujours quelque part. au terme, , où qu’on se trouve, on s’est au moins sorti de l’égarement et de l’indécision.

La deuxième moitié du roman, sans trop en dire, s’annonce en son juste milieu, en titre de chapitre : la mort pourrait venir. L’Histoire a retenu que Descartes a quitté la Hollande pour la Suède en septembre 1649, qu’il est mort à Stockholm en févier 1650, à 54 ans. Après un dernier portrait à Haarlem réalisé par le peintre Hals, de la chambre de rhétorique, dans lequel Thomas jurera reconnaître un bout de l’âme du philosophe, Descartes et sa troupe prennent la mer, une odyssée au cours de laquelle Thomas s’affranchira plus encore d’un philosophe qui lui confie pourtant une mission essentielle, une fois qu’ils seront arrivés à Stockholm : retrouver Francine, qui y vit, qu’il a aimée jadis – un amour d’enfance dont le vrai Descartes n’a jamais cherché la trace, tu t’en doutes, me glisse l’auteur. Le même Descartes qui sera averti via le pittoresque Commandant du bateau des mœurs assez confuses de cette Reine qu’il va visiter, son genre indéfini, le piège dans lequel il pourrait tomber, dans ce nid de vipères que Picot confirmera par lette, dès son arrivée. Entre temps, sur mer, on aura droit à de belles scènes, comme celle où Pierre, matelot français (de Marseille, avé l’assent) démontre à Thomas, sur les filins des mats, qu’entre penser et agir, il y a une distinction que sa connaissance ne dépassera jamais, ou quand dans une scène quasi-théâtrale (stichomythies à l’appui), Schlütter et Thomas se confrontent enfin, déterminant la prise de pouvoir du second. Descartes, lui, fait encore illusion, expliquant le phénomène de parhélie, l’impression d’avoir deux soleils, le premier n’étant qu’une réplique lumineuse du second, là aussi. Mais Monsieur Grat est mort en mer, et la superstition est forte, dans ce milieu : c’est un mauvais signe, que le séjour du philosophe à Stockholm confirmera. Les dés sont pipés entre le calvinisme de la Reine de Suède et le pan luthérien que défend Descartes en lui parlant d’Elisabeth de Bohème – tout en restant distant sur le terrain de ses propres croyances, même quand le retors père Viogué l’entreprend sur le terrain glissant de la transsubstantiation (du lexique barbare, pour Thomas) et sa parabole issue des Méditations métaphysiques, le morceau de cire* extrait de la ruche - à qui il a dédié les principes de la philosophie, à qui il a dédié le traité des passions de l’âme. La Reine Christine, mystérieuse, le bat froid tout en le maintenant en résidence, s’intéresse davantage à son jeune secrétaire, qu’elle entraînera via sa suivante, Astrid, dans des parties qui lui rappelleront – la construction est cyclique – celles qu’il menait à Paris avec Lisette, dans l’insouciance. Mais entre-temps, l’homme a vieilli et s’est affranchi, comme on le fait d’un maître dont on a tiré la leçon. La mort de Descartes, inattendue – au vu du centenaire qu’il s’était lui-même promis – laisse une part policière à un roman dont on nous dit qu’il est en soi une enquête libertine, avec ses rebondissements finaux, ses leurres féminins, et la fin de l’innocence de celui qui aura passé neuf mois – une éternité – auprès de M.Des Cartes. La vérité telle que nous voudrions qu’elle soit, définitive et incontestable, n’existe pas, dit Thomas, en guise de finale. On jurerait que Jean-Louis Cianni romancier s’est joué lui-même des mille masques imaginés pour incarner à son tour la grande fable qu’est la vie, et le rêve qu’il a prêté à René Descartes, en 311 pages.

* « Prenons pour exemple ce morceau de cire : il vient tout fraîchement d'être tiré de la ruche, il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes ; il est dur, il est froid, il est maniable, et si vous frappez dessus, il rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche du feu : ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine peut-on le manier, et quoique l'on frappe dessus, il ne rendra plus aucun son. »

18:58 Publié dans Blog | Lien permanent