23/11/2025

Agend’Arts, 23.11

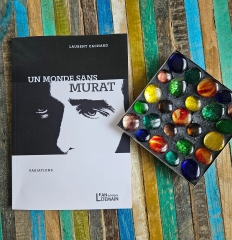

Voilà un bel épisode qui s’est écrit aujourd’hui encore, dans le décor feutré d’Agend’Arts, à la Croix-Rousse, pas loin (200 m) de là où habitait ma grand-mère, de la fenêtre du 1, rue du Mont d’Urville, au croisement de la rue Dumenge, le territoire connu de Jean-Christophe Géminard, qui a interprété Jean-Louis Murat pour moi, sans hésitation, avec juste la dose de questionnement sur la légitimité qu’il a toujours quand il joue et que beaucoup d’autres n’ont jamais. D’où l’essai de présenter notre Un monde sans Murat, comme ça, sans même de livres, en l’occurrence, avec en alternance, lecture d’extraits et chansons appropriées, réinterprétée, qu’on donnerait à voir et entendre à ceux qui ne l’avaient jamais fait encore. Ça a commencé aux alentours de 11 heures, pour un brunch à la Croix-Rousse, comme je n’avais pas fait depuis une éternité. Quand on a commencé, l’idée était de me substituer une voix off, la mienne en l’occurrence, empruntée à un entretien de l’Au-delà mené avec Jean-Louis, chanson en sus. Ça fonctionne, JC chante deux chansons (pour ne pas passer à un mode trop classique chanson-texte), je lis un extrait du Portrait de JLM. Ensuite, JC chante Vénus, extrait de ce fabuleux concert de 1993, dont j’ai tiré une nouvelle dans le orgueil. Je mets en avant la présentation du livre– que je n’ai pas à vendre – lie le chapitre Murat et les femmes, à Plus vu de femmes et l’Irrégulière, que j’attendais avec fébrilité. Pourquoi ? Je ne veux pas le dire ici, je le dirai après le tout dernier concert qu’on aura interprété fin décembre. Je trouve JC plus juste que je l’ai jamais trouvé, dans le jeu, dans l’interprétation, je suis ravi qu’un homme comme lui reprenne du Murat : lui-même doit se juger illégitime, alors qu’il l’est beaucoup plus que d’autres. J’ai ce sentiment que notre jeu fonctionne, entre la distance que je mets dans le discours et le sérieux qu’il met à l’interprétation: il y a un équilibre. C’est sympathique, parce que quand tu joues avec la lumière qui éclaire la scène, tu as l’impression d’être à l’Olympia. Il n’y a que les illusions qui diffèrent, on est là tranquillement tous les deux devant une vingtaine de personnes, ce qui suffit à notre appel. Une fois revenu parmi les vivants, au moment, j’entends plusieurs personnes qui me disent que 40 minutes, ça n’était pas assez long.. En guitare voix et support littéraire, pour moi, c’était largement suffisant, mais tant mieux si cette impression a été laissée. L’anecdote ultime de cette rencontre, c’est que j’ai promis une place en loge pour notre prochain Bercy à la personne qui ferait le lien entre le Café des écoles, cette chanson que j’ai écrite pour Eric Hostettler, et Jean-Louis Murat: à peine revenu parmi les mortels, une dénommée Christelle fait le lien avec Amour zéro, extrait de l’album Mademoiselle Personne, BO d’un film jamais sorti, en inédit, du Live 93. Chapeau, mais c’est une ayatollah, dit-elle elle-même, et ça me fait bien rire, en perspective de tous les ceux du même nom qui vont ignorer mon livre sans penser une seconde qu’ils se tirent une balle dans le pied. Je ne peux pas revenir sur le moment le plus expressif du récital, pour moi, ce serait énoncer des secrets qui sortiront quand j’en aurai fini. Je n’ai pas remplacé Jean -Louis Murat, JC, non plus, ça n’était aucunement l’intention, mais j’ai la prétention de penser que ça a participé à son travail, à son œuvre. On n’a volé le temps de personne, on s’est retrouvé ensemble, autour d’un brunch et d’un apéritif, autour de l’œuvre du Bougnat, et en cela pour moi c’est réussi. Il me reste, dans cette assemblée, a annoncer les dates en Librairie, à Saint-Étienne, à Lyon, à prévenir d’une interview qui m’attend avec Gaële et Guillaume pour une radio lyonnaise, à dire aux gens qui étaient là que s’ils veulent le livre, eh bien il faudra le commander ou revenir à la prochaine rencontre parce que déjà la journée dédiée s’est terminée. Je sors fatigué de la rencontre, mais c’est parce que je dois bien à Jean-Louis Murat, parce qu’il y a une espèce d’urgence à demander aux gens de l’entendre et de le comprendre. Quand JC a terminé par le Café des écoles - il connaît bien le morceau - je savais qu’on allait confronter le lieu à sa puissance de temporalité. Je me réjouis d’avoir participé à ça et d’avoir fait rire et entendre la voix du Bougnat. On était bien à Agend’Arts ce matin, le reste résonnera longtemps.

Voilà un bel épisode qui s’est écrit aujourd’hui encore, dans le décor feutré d’Agend’Arts, à la Croix-Rousse, pas loin (200 m) de là où habitait ma grand-mère, de la fenêtre du 1, rue du Mont d’Urville, au croisement de la rue Dumenge, le territoire connu de Jean-Christophe Géminard, qui a interprété Jean-Louis Murat pour moi, sans hésitation, avec juste la dose de questionnement sur la légitimité qu’il a toujours quand il joue et que beaucoup d’autres n’ont jamais. D’où l’essai de présenter notre Un monde sans Murat, comme ça, sans même de livres, en l’occurrence, avec en alternance, lecture d’extraits et chansons appropriées, réinterprétée, qu’on donnerait à voir et entendre à ceux qui ne l’avaient jamais fait encore. Ça a commencé aux alentours de 11 heures, pour un brunch à la Croix-Rousse, comme je n’avais pas fait depuis une éternité. Quand on a commencé, l’idée était de me substituer une voix off, la mienne en l’occurrence, empruntée à un entretien de l’Au-delà mené avec Jean-Louis, chanson en sus. Ça fonctionne, JC chante deux chansons (pour ne pas passer à un mode trop classique chanson-texte), je lis un extrait du Portrait de JLM. Ensuite, JC chante Vénus, extrait de ce fabuleux concert de 1993, dont j’ai tiré une nouvelle dans le orgueil. Je mets en avant la présentation du livre– que je n’ai pas à vendre – lie le chapitre Murat et les femmes, à Plus vu de femmes et l’Irrégulière, que j’attendais avec fébrilité. Pourquoi ? Je ne veux pas le dire ici, je le dirai après le tout dernier concert qu’on aura interprété fin décembre. Je trouve JC plus juste que je l’ai jamais trouvé, dans le jeu, dans l’interprétation, je suis ravi qu’un homme comme lui reprenne du Murat : lui-même doit se juger illégitime, alors qu’il l’est beaucoup plus que d’autres. J’ai ce sentiment que notre jeu fonctionne, entre la distance que je mets dans le discours et le sérieux qu’il met à l’interprétation: il y a un équilibre. C’est sympathique, parce que quand tu joues avec la lumière qui éclaire la scène, tu as l’impression d’être à l’Olympia. Il n’y a que les illusions qui diffèrent, on est là tranquillement tous les deux devant une vingtaine de personnes, ce qui suffit à notre appel. Une fois revenu parmi les vivants, au moment, j’entends plusieurs personnes qui me disent que 40 minutes, ça n’était pas assez long.. En guitare voix et support littéraire, pour moi, c’était largement suffisant, mais tant mieux si cette impression a été laissée. L’anecdote ultime de cette rencontre, c’est que j’ai promis une place en loge pour notre prochain Bercy à la personne qui ferait le lien entre le Café des écoles, cette chanson que j’ai écrite pour Eric Hostettler, et Jean-Louis Murat: à peine revenu parmi les mortels, une dénommée Christelle fait le lien avec Amour zéro, extrait de l’album Mademoiselle Personne, BO d’un film jamais sorti, en inédit, du Live 93. Chapeau, mais c’est une ayatollah, dit-elle elle-même, et ça me fait bien rire, en perspective de tous les ceux du même nom qui vont ignorer mon livre sans penser une seconde qu’ils se tirent une balle dans le pied. Je ne peux pas revenir sur le moment le plus expressif du récital, pour moi, ce serait énoncer des secrets qui sortiront quand j’en aurai fini. Je n’ai pas remplacé Jean -Louis Murat, JC, non plus, ça n’était aucunement l’intention, mais j’ai la prétention de penser que ça a participé à son travail, à son œuvre. On n’a volé le temps de personne, on s’est retrouvé ensemble, autour d’un brunch et d’un apéritif, autour de l’œuvre du Bougnat, et en cela pour moi c’est réussi. Il me reste, dans cette assemblée, a annoncer les dates en Librairie, à Saint-Étienne, à Lyon, à prévenir d’une interview qui m’attend avec Gaële et Guillaume pour une radio lyonnaise, à dire aux gens qui étaient là que s’ils veulent le livre, eh bien il faudra le commander ou revenir à la prochaine rencontre parce que déjà la journée dédiée s’est terminée. Je sors fatigué de la rencontre, mais c’est parce que je dois bien à Jean-Louis Murat, parce qu’il y a une espèce d’urgence à demander aux gens de l’entendre et de le comprendre. Quand JC a terminé par le Café des écoles - il connaît bien le morceau - je savais qu’on allait confronter le lieu à sa puissance de temporalité. Je me réjouis d’avoir participé à ça et d’avoir fait rire et entendre la voix du Bougnat. On était bien à Agend’Arts ce matin, le reste résonnera longtemps.

19:00 | Lien permanent

20/11/2025

Radio B.

J’écrivais hier que j’aurai mis 23 ans pour retourner à Bourg-en-Bresse, là où j’ai laissé une partie de mon âme quand Fred Vanneyre s’est fait la malle, un maudit soir de mars. J’y suis pourtant allé aujourd’hui en fin d’après-midi avec Stéphane Petrier, parler des Noz d’émeraude, l’année - celle des 40 ans du groupe - et le livre, auquel Michel Celso, de Radio B. a consacré la demi-heure de son émission littéraire, Roman de gare, après que Stéphane a causé dans le poste du Terminus des prétentieux : une heure consacrée à l’actualité musicale, dût-elle avoir quatre décennies d’âge. Stéphane, à qui on a demandé de choisir 4 morceaux des Noz pour ponctuer l’émission, a opté pour un titre par décennie, mais c’est le Secret, choisi comme morceau culte qui interrompt une première fois l’interview. Puisqu’on me le demande, je réponds que j’aurais choisi Anassaï, par pur snobisme ; pour leur reprocher une deuxième fois de ne pas l’avoir mis sur Opéra, en 1989. Stéphane répond aux questions sur la longévité, énonce les différents musiciens qui ont ponctué le Voyage, annonce le concert exceptionnel du 4 décembre, au Radiant, traite de sa capacité intacte - peut-être supérieure, même - à créer et réaliser des histoires. J’ai toujours dit que je considérais Bonne Espérance pour un des plus beaux albums de tous les temps, je le répète. Comme je n’hésite pas à dire que les teneurs du C’était mieux avant n’ont pas d’emprise sur moi puisque les 15 dernières années ont donné, chez eux, des albums (dont deux double) marquants, dans le son, le propos, la solidité narrative. Je souris en regardant son Altesse parler parce que finalement les choses font lien, dans les temps, les repères communs, dans l’idée que tous sont plus ou moins partis de ces époques-là mais que nous sommes toujours présents. Et heureux, dit l’homme à la fin du Train en réponse à celui qui se prétendait le plus heureux du monde, par antiphrase ou autoconviction. Il est temps de saisir Stéphane Thabouret au téléphone, si proche du groupe qu’il dit que ses photos sont moins bonnes quand le groupe est moins bon, il faudra analyser ça. On parle de la genèse de nos rencontres respectives, entre Fergessen et Stephan Eicher, le temps file vite, en radio, entre temps il y a eu Esther Appertine et Je suis Dieu, un poil daté mais c’est le jeu des enregistrements des 80’s. Quand on échange nos places pour l’émission littéraire, on entend dans les casques un peu du Camille que nous avons fait ensemble, puis on parle littérature, vraiment (sujet, genre, construction, distanciation), le temps de réfuter le mot de fan trop facilement tombé d’entrée. J’entends Stéphane parler de mon classicisme pour distinguer nos deux écritures romanesques, je m’entends moi dire que j’ai toujours été écrivain, j’entends Michel parler de Aurelia Kreit et en soi, ça valait la peine de faire tout ce chemin, histoire que les temporalités se collapsent, mon phénomène préféré. Il s’est dit plein de choses, en une heure et demie, pas forcément essentielles mais qui itèrent d’une unité la belle chaîne d’amitié et d’estime qui unit nos deux existences. Dans l’énoncé des nombreuses rencontres à venir dans une Région très élargie, il me revient de citer la librairie Rue de Verneuil, à Annecy, dont la propriétaire est celle qui tenait Jules & Jim, à Cluses, qui a tant fait pour Tébessa et la Partie de cache-cache. Qui me disait il y a 15 ans que Aurelia serait une tuerie, je me souviens. Si quelqu’un pouvait lui dire qu’elle vit une belle vie, malgré tout…

J’écrivais hier que j’aurai mis 23 ans pour retourner à Bourg-en-Bresse, là où j’ai laissé une partie de mon âme quand Fred Vanneyre s’est fait la malle, un maudit soir de mars. J’y suis pourtant allé aujourd’hui en fin d’après-midi avec Stéphane Petrier, parler des Noz d’émeraude, l’année - celle des 40 ans du groupe - et le livre, auquel Michel Celso, de Radio B. a consacré la demi-heure de son émission littéraire, Roman de gare, après que Stéphane a causé dans le poste du Terminus des prétentieux : une heure consacrée à l’actualité musicale, dût-elle avoir quatre décennies d’âge. Stéphane, à qui on a demandé de choisir 4 morceaux des Noz pour ponctuer l’émission, a opté pour un titre par décennie, mais c’est le Secret, choisi comme morceau culte qui interrompt une première fois l’interview. Puisqu’on me le demande, je réponds que j’aurais choisi Anassaï, par pur snobisme ; pour leur reprocher une deuxième fois de ne pas l’avoir mis sur Opéra, en 1989. Stéphane répond aux questions sur la longévité, énonce les différents musiciens qui ont ponctué le Voyage, annonce le concert exceptionnel du 4 décembre, au Radiant, traite de sa capacité intacte - peut-être supérieure, même - à créer et réaliser des histoires. J’ai toujours dit que je considérais Bonne Espérance pour un des plus beaux albums de tous les temps, je le répète. Comme je n’hésite pas à dire que les teneurs du C’était mieux avant n’ont pas d’emprise sur moi puisque les 15 dernières années ont donné, chez eux, des albums (dont deux double) marquants, dans le son, le propos, la solidité narrative. Je souris en regardant son Altesse parler parce que finalement les choses font lien, dans les temps, les repères communs, dans l’idée que tous sont plus ou moins partis de ces époques-là mais que nous sommes toujours présents. Et heureux, dit l’homme à la fin du Train en réponse à celui qui se prétendait le plus heureux du monde, par antiphrase ou autoconviction. Il est temps de saisir Stéphane Thabouret au téléphone, si proche du groupe qu’il dit que ses photos sont moins bonnes quand le groupe est moins bon, il faudra analyser ça. On parle de la genèse de nos rencontres respectives, entre Fergessen et Stephan Eicher, le temps file vite, en radio, entre temps il y a eu Esther Appertine et Je suis Dieu, un poil daté mais c’est le jeu des enregistrements des 80’s. Quand on échange nos places pour l’émission littéraire, on entend dans les casques un peu du Camille que nous avons fait ensemble, puis on parle littérature, vraiment (sujet, genre, construction, distanciation), le temps de réfuter le mot de fan trop facilement tombé d’entrée. J’entends Stéphane parler de mon classicisme pour distinguer nos deux écritures romanesques, je m’entends moi dire que j’ai toujours été écrivain, j’entends Michel parler de Aurelia Kreit et en soi, ça valait la peine de faire tout ce chemin, histoire que les temporalités se collapsent, mon phénomène préféré. Il s’est dit plein de choses, en une heure et demie, pas forcément essentielles mais qui itèrent d’une unité la belle chaîne d’amitié et d’estime qui unit nos deux existences. Dans l’énoncé des nombreuses rencontres à venir dans une Région très élargie, il me revient de citer la librairie Rue de Verneuil, à Annecy, dont la propriétaire est celle qui tenait Jules & Jim, à Cluses, qui a tant fait pour Tébessa et la Partie de cache-cache. Qui me disait il y a 15 ans que Aurelia serait une tuerie, je me souviens. Si quelqu’un pouvait lui dire qu’elle vit une belle vie, malgré tout…

Le podcast, déjà disponible:

22:44 | Lien permanent

13/11/2025

Mathias & Marie - 10 ans.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La tuerie de Charlie-Hebdo avait déjà bien atteint notre idéal de société juste et commune ; celles du 13.11, quand j’y repense, cliniquement, l’a achevé, en ce qui me concerne, même si la solidarité immédiate a été belle, spontanée. J’envie ceux qui y croient encore, moi, je me suis mis en retrait, ne survis que par la Beauté. Et si je repense à Mathias et Marie, c’est parce que je pense à tous les autres : les morts, les blessés, les traumatisés et les hébétés que nous sommes tous restés.

17:13 Publié dans Blog | Lien permanent

11/11/2025

UMSM TOUR 2025.

Je me souviens y avoir vu Denis Lecarme et Fred Dubois. Jean-Christophe et moi-même allons tenter de ramener un petit bout du Bougnat sur le devant de la (petite), ça sera sans prétention, sur mes terres ancestrales, le dimanche 23 novembre à 11h. Ça permettra de clore le week-end qui me verra, dès le jeudi, parler dans le poste de Radio B. avec Stéphane Pétrier des 40 ans des Noz et de ce Monde sans Murat, qu'il me tarde d'étrenner vraiment.

Je me souviens y avoir vu Denis Lecarme et Fred Dubois. Jean-Christophe et moi-même allons tenter de ramener un petit bout du Bougnat sur le devant de la (petite), ça sera sans prétention, sur mes terres ancestrales, le dimanche 23 novembre à 11h. Ça permettra de clore le week-end qui me verra, dès le jeudi, parler dans le poste de Radio B. avec Stéphane Pétrier des 40 ans des Noz et de ce Monde sans Murat, qu'il me tarde d'étrenner vraiment.

16:25 | Lien permanent

18/10/2025

UMSM TOUR 2025.

16:27 | Lien permanent

13/10/2025

Un monde sans Murat - Premier retour.

THURIFERAIRES ET EXEGETES

L’écriture de Laurent Cachard est une musique, un mouvement de piano… ou un fluide, un fleuve au débit suave, mesuré et sûr de lui, c’est un mouvement et c’est une musique, bien encadrés, où chaque mot est pesé, lourd de signification et empli d’élégance, jamais la signification ne prend le pas sur l’ornement, les deux se complètent toujours dans ce que l’on pressent comme une exigence incontournable. Le résultat est qu’on se laisse porter comme sur une vague dès la première ligne jusqu’au moment de refermer le livre. 103 pages , cela peut paraître peu (au premier regard) mais elles sont si denses que l’on ressort de cette lecture, rassasié et repu comme après un festin. Et l’on se surprend à relire plusieurs fois la même ligne et à consulter sur internet les différents mots que l’on peut apprendre au passage (pour moi, ce fut « chleuasme » mais il y en eut d’autres pour lesquels je dus rafraîchir ma mémoire tant j’avais oublié leur signification).

L’ouvrage se compose d’ un portrait, d’un entretien imaginaire avec l’au-delà, des chroniques parues sur son blog (2009-2025) et de 4 nouvelles qui sont une sorte de variations sur des chansons de Murat .

Laurent Cachard se démarque avec fermeté de toute communauté (ou mouvement communautaire) de fans et laisse de côté thuriféraires* et exégètes (hormis Didier le Bras pour lequel il a le plus grand respect – je préciserai à ce sujet que ce dernier avait malgré tout, un côté laudateur), et fustige tout rassemblement autour du sujet Murat ( vivant ou mort) et nous avoue même n’être pas allé à son enterrement : on sent une pudeur – assez proche de celle de Murat – à ne pas rendre publique une expérience qui se veut personnelle. Ce que nous ne lui dénions pas.

*le thuriféraire est littéralement celui qui porte l’encens à l’église.

La lecture des chroniques est facile, l’écriture en est alerte, amusante et s’appuie essentiellement sur les concerts des différentes tournées. Celle des nouvelles est plus ardue, le style n’est plus du tout journalistique mais résolument romanesque avec des phrases denses où chaque mot compte, où chaque tournure est amplement réfléchie , ajustée, chantournée pour coller au plus près de ce qu’a voulu dire son auteur. Et en même temps, pas de lourdeur, juste de l’épaisseur, voulue et conçue comme la pâte d’un gâteau qui enfle lentement dans un four.

Nouvelles :

« Les endimanchées » : réflexions amusées, amusantes, cocasses, basées sur le oui et le non, l’opportunité et la non-opportunité sur une private joke lors d’un concert de Jean-Louis.

« L’irrégulière » , une variation sur l’amour, le sentiment amoureux et la mélancolie de ce qui fut et qui n’est plus. Y est évoquée Jeanne Moreau doublement , d’abord parce que la chanson lui était destinée et ensuite pour son rôle dans le très beau film de Truffaut , Jules et Jim.

« Docile au vent » m’a embarquée , comme le bateau vous embarque pour l’ile d’Ouessant sans être sûr de l'atteindre , la fin de la terre ne peut être qu’une rencontre décisive et j’ai ressenti ce texte comme une gifle d’eau de mer et de vent tempêtueux. La chanson qui en est la genèse est « Quand femme rêve » écrite pour Julien Clerc (« Elle boit mon sang, comme l’eau »). On en ressort le souffle court.

La dernière nouvelle fait la part belle à « Murat en Plein Air » et sont convoquées les références du passé, un poète du pays, Camille Gandilhon Gens d’Armes et la petite paysanne qui tournoyait en gris et blanc sur la cassette VHS désormais introuvable et nous replongeons dans les premiers émois et émerveillements de ce stupéfiant ouvrage dotés de meuglements et de clarines. Le plein air étant et toujours sera souffle d’inspiration, comme le dit l’auteur.

Ce petit recueil se clôt discrètement comme sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le Murat qui dort. On le referme avec un soupir d’aise et le sentiment d’avoir accompli un beau voyage et l’esprit régénéré. Je le tiens pour le meilleur ouvrage que j’aie lu sur Murat.

PS : les illustrations de Franck Achille Gervaise sont de toute beauté.

https://www.audasud.fr/boutique/Un-monde-sans-Murat-p7833...

20:41 | Lien permanent

12/10/2025

Murat sur un Plateau.

Évidemment, il a suffi que j’annonce au public venu me rencontrer au Bar du Plateau que je tiens toujours le journal des rencontres en train de se faire pour que je procrastine et attende les premières minutes du jour d’après. Mais c’était hier (donc) matin, et j’ai présenté Un monde sans Murat pour la première fois en public, sans assistance – ni interviewer, ni musicien – à l’ancienne : je me suis posé, et de ma voix haute j’ai parlé de Jean-Louis Murat à ceux, nombreux, qui ne le connaissaient pas ou mal. Toujours, dans ces cas-là, le souci est de se montrer clair, exhaustif et limité dans le temps, pour ne pas lasser. Toute proportion gardée, je garderai jusqu’au bout le souvenir d’un Axel Kahn clôturant les Assises de la bioéthique, à Paris VIII, sans note, demandant à l’assesseur de combien de temps il disposait (20mn) et organisant sa prise de parole en fonction. C’est avec moins de gravité, simplement, que j’ai parlé de Murat, de ce qui nous liait et, surtout, de ce qui a provoqué ce besoin d’écrire ce livre sur lui. J’ai évoqué la construction de l’ouvrage, l’importance de son sous-titre, Variations, puisqu’il comprend des genres différents comme le portrait, l’entretien, la chronique et la nouvelle. J’ai évoqué ce fameux premier article de blog, en 2009, qui a tout entraîné, puis les thématiques développées dans les nouvelles, dont l’Irrégulière, un texte que j’ai lu seul, à voix haute, a capella. J’ai parlé d’autres souvenirs qui sont venus, spontanément, comme les endimanchées – titre de la première nouvelle, la plus longue – du sourire à Drucker et, dans l’Irrégulière, de Jeanne Moreau, de Jules & Jim, d’Henri-Pierre Roché. Mes thématiques. Quand on s’adresse à un public neuf, qui ne connaît pas (encore) vos obsessions, ça marque. J'ai lu la note que j'avais envoyée à Didier le Bras pour dire à quel point le Bougnat était essentiel à ma vie; un bout de la fin de mon Irrégulière. À force, je connais les réactions, je crois pouvoir dire que ça a plu (coquetterie). Mais le plus beau, dans tout ça, c’est qu’un bon nombre de futurs lecteurs ne connaissaient pas Murat, qu’ils vont découvrir parce que je leur en ai donné envie. Je leur ai demandé de l’écouter, pas d’aller voir les vidéos de ses outrances sur Internet. Il y a quelques titres qui ont dû circuler, aujourd’hui (hier) et c’est une réussite, en soi. L’éditeur me dit que les commandes sont déjà importantes, à notre niveau, et émanent de la France entière. Ça veut dire que Un monde sans Murat bruisse déjà, un peu. Je l’ai écrit pour rendre à JLM un millième de ce qu’il m’a apporté, en trente ans : sans flagornerie – pas son genre, ni le mien – sans une once d’appropriation, puisque c’est la limite. J’ai hâte, déjà, d’être aux prochaines rencontres, hâte que d’autres s’annoncent, puisqu’un Monde sans Murat, c’est un monde que l’on se doit de partager, et pas seulement entre nous. Merci à Sarah et Rebecca, toujours là pour moi.

Évidemment, il a suffi que j’annonce au public venu me rencontrer au Bar du Plateau que je tiens toujours le journal des rencontres en train de se faire pour que je procrastine et attende les premières minutes du jour d’après. Mais c’était hier (donc) matin, et j’ai présenté Un monde sans Murat pour la première fois en public, sans assistance – ni interviewer, ni musicien – à l’ancienne : je me suis posé, et de ma voix haute j’ai parlé de Jean-Louis Murat à ceux, nombreux, qui ne le connaissaient pas ou mal. Toujours, dans ces cas-là, le souci est de se montrer clair, exhaustif et limité dans le temps, pour ne pas lasser. Toute proportion gardée, je garderai jusqu’au bout le souvenir d’un Axel Kahn clôturant les Assises de la bioéthique, à Paris VIII, sans note, demandant à l’assesseur de combien de temps il disposait (20mn) et organisant sa prise de parole en fonction. C’est avec moins de gravité, simplement, que j’ai parlé de Murat, de ce qui nous liait et, surtout, de ce qui a provoqué ce besoin d’écrire ce livre sur lui. J’ai évoqué la construction de l’ouvrage, l’importance de son sous-titre, Variations, puisqu’il comprend des genres différents comme le portrait, l’entretien, la chronique et la nouvelle. J’ai évoqué ce fameux premier article de blog, en 2009, qui a tout entraîné, puis les thématiques développées dans les nouvelles, dont l’Irrégulière, un texte que j’ai lu seul, à voix haute, a capella. J’ai parlé d’autres souvenirs qui sont venus, spontanément, comme les endimanchées – titre de la première nouvelle, la plus longue – du sourire à Drucker et, dans l’Irrégulière, de Jeanne Moreau, de Jules & Jim, d’Henri-Pierre Roché. Mes thématiques. Quand on s’adresse à un public neuf, qui ne connaît pas (encore) vos obsessions, ça marque. J'ai lu la note que j'avais envoyée à Didier le Bras pour dire à quel point le Bougnat était essentiel à ma vie; un bout de la fin de mon Irrégulière. À force, je connais les réactions, je crois pouvoir dire que ça a plu (coquetterie). Mais le plus beau, dans tout ça, c’est qu’un bon nombre de futurs lecteurs ne connaissaient pas Murat, qu’ils vont découvrir parce que je leur en ai donné envie. Je leur ai demandé de l’écouter, pas d’aller voir les vidéos de ses outrances sur Internet. Il y a quelques titres qui ont dû circuler, aujourd’hui (hier) et c’est une réussite, en soi. L’éditeur me dit que les commandes sont déjà importantes, à notre niveau, et émanent de la France entière. Ça veut dire que Un monde sans Murat bruisse déjà, un peu. Je l’ai écrit pour rendre à JLM un millième de ce qu’il m’a apporté, en trente ans : sans flagornerie – pas son genre, ni le mien – sans une once d’appropriation, puisque c’est la limite. J’ai hâte, déjà, d’être aux prochaines rencontres, hâte que d’autres s’annoncent, puisqu’un Monde sans Murat, c’est un monde que l’on se doit de partager, et pas seulement entre nous. Merci à Sarah et Rebecca, toujours là pour moi.

00:21 Publié dans Blog | Lien permanent

08/10/2025

UMSM - PREMIÈRES DATES

Le 11 octobre, 11h, Bar du Plateau, Sète

Le 20 novembre, 17h, enregistrement Radio B., Bourg-en-Bresse, avec Stéphane Petrier

Le 17 décembre 18h, librairie Quartier Latin, Saint-Étienne

Le 18 décembre, 18h, enregistrement public Culture live, Lyon, avec Stéphane Petrier

Le 19 décembre, 19h, librairie Cordelia, Caluire (mini-récital Murat de Jean-Christophe Géminard)

22:48 | Lien permanent