06/12/2025

Casa Noztra.

Il faut tout de suite rassurer ceux qui n’ont pas pu venir à l’After des Noz à la Casa musicale, au lendemain de leur concert exceptionnel des 40 ans, au Radiant, ils n’ont rien raté. Sauf à considérer que les voir jouer 3h à l’endroit où ils ont répété trois mois ait de l’importance. Sauf à penser qu’en sus des titres joués avant-hier, ceux qui se sont ajoutés, dans une joyeuse fatrasie, comptent réellement. Sauf également pour ceux qui auraient voulu voir l’envers du décor, un Flagada Circus dégagé de toute tension du résultat, mais pas de l’émotion de pouvoir prolonger l’instant. Les Noz à la Casa, on croyait l’histoire révolue, et le portrait du Grand, au-dessus du bar, montre qu’il se pourrait qu’il se soit absenté plus longtemps que prévu. Est-ce pour cela que même avant que le concert commence, Pedro, seule devant son clavier et son violon, verse déjà une larme? Depuis la veille, on sait quelle est la contrainte, laisser la place à 13 musiciens, puisque l’un d’entre eux n’a pas pu se libérer. Son Altesse Pedro, le chanteur, prévient, une fois les deux premiers morceaux joués, Nous nous sommes tant aimés - il y est question d’Aurelia et des amours anciennes - et le stratosphérique ISQLAF, ça se jouera à la bonne franquette, voire selon les envies du public, ce qui n’est jamais une bonne idée pour moi, parce qu’on a tous une considération différente du Voyage. Ce joyeux bordel s’égaie entre vieux titres - dont J’aimerais bien que tu sois morte - morceaux médians - le dystopique Ok - plus ceux joués la veille, sans plus de chronologie obligée. La toute petite scène de la Casa les voit défiler tous, Pedro, le batteur-fondateur et son acolyte-chanteur en piliers, Pedro Clapot, Pedro Perrin et Pedro Baujard se succèdent à la guitare, ou jouent ensemble, quand l’un n’est pas devant, à regarder les autres jouer. Comme au Radiant, il y a autant de bassistes que de cordes sur la basse: la sémillante Pedro Le Blanc, qui s’essaie sur Attache-moi, le canadien Pedro Dolino, revenu exprès pour l’anniversaire, à qui on doit l’idée de prolonger la date unique, Pedro Courtial, discret mais au jeu unique, Pedro Granjean et son gant noir… Au saxophone et trompette, sur Comme un seul homme et la Tempête, qui porte bien son nom, Pedro Soulier & Pedro Samuel-Jesus amènent un équilibre fantastique, qui produit le même effet devant 50 personnes que la veille devant 500. Non, vraiment, sauf à vraiment croire qu’il s’est passé quelque chose d’unique, ça ne valait pas le coup de se priver de son canapé-Netflix. Surtout quand il a fallu - c’est pénible - subir le même final que la veille, après un Attame rejoué (puisque Pedro Dolino voulait en être, cette fois), Une nuit sans étoiles, dont le Alleeeez! ultime met son Altesse au bord des larmes (antiphrase) et les fait couler par mimétisme sur les joues de ceux qui ne voulaient pas croire, jusqu’à hier, que 40 ans avaient passé depuis les premiers riffs de Chaque nuit, plus beau encore que la veille.

Il faut tout de suite rassurer ceux qui n’ont pas pu venir à l’After des Noz à la Casa musicale, au lendemain de leur concert exceptionnel des 40 ans, au Radiant, ils n’ont rien raté. Sauf à considérer que les voir jouer 3h à l’endroit où ils ont répété trois mois ait de l’importance. Sauf à penser qu’en sus des titres joués avant-hier, ceux qui se sont ajoutés, dans une joyeuse fatrasie, comptent réellement. Sauf également pour ceux qui auraient voulu voir l’envers du décor, un Flagada Circus dégagé de toute tension du résultat, mais pas de l’émotion de pouvoir prolonger l’instant. Les Noz à la Casa, on croyait l’histoire révolue, et le portrait du Grand, au-dessus du bar, montre qu’il se pourrait qu’il se soit absenté plus longtemps que prévu. Est-ce pour cela que même avant que le concert commence, Pedro, seule devant son clavier et son violon, verse déjà une larme? Depuis la veille, on sait quelle est la contrainte, laisser la place à 13 musiciens, puisque l’un d’entre eux n’a pas pu se libérer. Son Altesse Pedro, le chanteur, prévient, une fois les deux premiers morceaux joués, Nous nous sommes tant aimés - il y est question d’Aurelia et des amours anciennes - et le stratosphérique ISQLAF, ça se jouera à la bonne franquette, voire selon les envies du public, ce qui n’est jamais une bonne idée pour moi, parce qu’on a tous une considération différente du Voyage. Ce joyeux bordel s’égaie entre vieux titres - dont J’aimerais bien que tu sois morte - morceaux médians - le dystopique Ok - plus ceux joués la veille, sans plus de chronologie obligée. La toute petite scène de la Casa les voit défiler tous, Pedro, le batteur-fondateur et son acolyte-chanteur en piliers, Pedro Clapot, Pedro Perrin et Pedro Baujard se succèdent à la guitare, ou jouent ensemble, quand l’un n’est pas devant, à regarder les autres jouer. Comme au Radiant, il y a autant de bassistes que de cordes sur la basse: la sémillante Pedro Le Blanc, qui s’essaie sur Attache-moi, le canadien Pedro Dolino, revenu exprès pour l’anniversaire, à qui on doit l’idée de prolonger la date unique, Pedro Courtial, discret mais au jeu unique, Pedro Granjean et son gant noir… Au saxophone et trompette, sur Comme un seul homme et la Tempête, qui porte bien son nom, Pedro Soulier & Pedro Samuel-Jesus amènent un équilibre fantastique, qui produit le même effet devant 50 personnes que la veille devant 500. Non, vraiment, sauf à vraiment croire qu’il s’est passé quelque chose d’unique, ça ne valait pas le coup de se priver de son canapé-Netflix. Surtout quand il a fallu - c’est pénible - subir le même final que la veille, après un Attame rejoué (puisque Pedro Dolino voulait en être, cette fois), Une nuit sans étoiles, dont le Alleeeez! ultime met son Altesse au bord des larmes (antiphrase) et les fait couler par mimétisme sur les joues de ceux qui ne voulaient pas croire, jusqu’à hier, que 40 ans avaient passé depuis les premiers riffs de Chaque nuit, plus beau encore que la veille.

On a eu un bref passage de Pedro Westermeier aux claviers - fais pas ta mijotée, lâche Pedro, une blague recuite, selon Pedro Jarret - une dédicace du Train à l’auteur des Noz d’émeraude venu sans livres (on en est à 50 ventes manquées en deux jours), un cliché de Statler et Waldorf par Pedro Thabouret lui-même… Une énième expérience temporelle, la plus forte, sans doute, mais ne le dites pas à ceux qui n’y étaient pas. Ni à Pedro, qui m’a gentiment fait remarquer que je l’avais oublié dans l’énumération de la veille.

01:54 | Lien permanent

05/12/2025

Le cap de la quarantaine.

J’imagine que les fans de la première heure, ou plutôt de la seconde, ceux qui ont fêté les 20 ans (et des poussières) du Voyage de Noz au Rail théâtre en auront eu pour leur argent, ce soir, au (grand) Radiant de Caluire, dans une salle copieusement garnie qui a rappelé que c’est le même groupe qui a un jour rempli le Transbordeur, en 1989. Pour fêter les 40 ans de la formation du combo - Lady Winter qui devint vite le Voyage de Noz - pour rappeler que deux des membres initiaux étaient encore là, le chanteur et le batteur, pour signifier également que les musiciens qui ont un jour quitté le navire se retrouvent vite et de nouveau embarqués en moins de temps qu’il en faut pour épeler le nom d’un groupe qui a longtemps été raillé, à Lyon, mais qui n’aura eu, au bout du compte, aucun équivalent dans sa façon de se réinventer et de raconter des histoires. Folles, démesurées, emphatiques, souvent, très littéraires, dès le début, dans ses emprunts à Lautréamont puis plus libérées, une fois les chimères du succès de masse effacées, toutes empreintes de l’imaginaire de Stéphane Pétrier. J’ai plus de soixante notes de blog qui leur sont consacrées, un livre, récent, qui a brillé par son absence sur les étals du marchandisage sans que le groupe ni moi-même n’en soient responsables. Bref. Hier soir, on a vu la grosse cinquantaine d’habitués se décupler pour remplir une grande salle, avec scène, éclairages et son idoines, et la capacité pour le groupe de s’ébrouer à … 14. Avec des musiciens qui se sont interchangés avec fluidité, avec la bonne idée qu’a eue Stéphane de ne pas les présenter à leur arrivée sur scène, pour ne pas alourdir les transitions. Il a peu parlé, de toute manière, parce que le jeu, c’était de présenter 2h30 de chansons, sur quatre décennies. La question du choix a dû être douloureuse, celle de l’organisation aussi: que faire, respecter une chronologie, piocher indifféremment dans toutes les périodes? Ils arrivent, le chanteur a troqué son, habituel t-shirt contre une veste élégante, il est classe, un peu tendu, le premier morceau - Nous nous sommes tant aimés - se joue dans une pénombre organisée, un film défilant en arrière-plan de toutes ces années passées; on les voit jeunes, proches, complices, soit ce qu’on retrouvera pendant le show, avec quelques rides de plus, quelques cheveux en moins. Pas Stéphane, ni Henri; ni les filles - Carole, Samuèle, Nathalie - restées jeunes et belles. Ni Marco, l’éternel dernier arrivé. Ni Manu, ni Aldo, toujours fringants. Ni Éric, ni les Thierry, ni Christophe, ni Jean-Charles… Ok, bref, rien n’a changé, surtout qu’une fois Il semblerait que l’amour fut envoyé en deuxième titre, c’est un festival de vieux morceaux, sur une heure, qui a satisfait la fan-base, pas forcément les amateurs des albums plus récents, plus exigeants dans l’écriture. Stéphanie Kerr, Cameron Diaz, ça marche du feu de dieu, mais pas chez moi, c’est comme ça. Quant à Gryffondor & Serpentard, c’est à peu près tout ce que je déteste, mais je me console avec le bel éclairage vert, qui sied parfaitement à l’homme qui ne mange pas les M&M’s de cette couleur. Je tique mais la foule est ravie, le groupe aussi, c’est donc, déjà, réussi. Il y a eu quatre bassistes, avec des jeux et des influences différences, trois guitaristes, deux claviers, une session cuivre, il y aura eu neuf musiciens en place sur plusieurs titres, une sacrée gageure. Mais puisque c’est ma mémoire à moi que je sollicite, dans vingt ans (et d’autres poussières), je me souviendrai du spectre sonore déployé sur la Tempête, 2e titre de Bonne-Espérance, leur chef d’oeuvre absolu, qui les fait passer dans une autre dimension. On regrette que les cardigans n’aient pas été ressortis, mais après Nous nous marierons, quand le groupe enchaine sur le climax Secret, sa reprise en chant par le public, on sait qu’on a atteint le sommet. Que l’heure qui vient comprendra des surprises, des absences, des morceaux étranges, une reprise de Manifesto, un Bagdad Disco Club déchainé, avec paillettes à foison. Un Train tant attendu, joué en mode rapide, presque scandé. Les musiciens s’amusent, sourient, on est à la fois dans la fête - l’anniversaire - et la conscience du temps qui a passé, de celui qui reste, littéralement, pour bien finir. Nous nous sommes tant aimés, disait la première chanson, c’est avec une nuit sans étoiles que Stéphane, assis en bord de scène, va clôturer le concert, avec cette chute tellement juste, à cet instant-là: À la vie, à la mort, tant que notre étoile brille encore, tant que je respire, alleeeeeez! comme cri primal et final.

J’imagine que les fans de la première heure, ou plutôt de la seconde, ceux qui ont fêté les 20 ans (et des poussières) du Voyage de Noz au Rail théâtre en auront eu pour leur argent, ce soir, au (grand) Radiant de Caluire, dans une salle copieusement garnie qui a rappelé que c’est le même groupe qui a un jour rempli le Transbordeur, en 1989. Pour fêter les 40 ans de la formation du combo - Lady Winter qui devint vite le Voyage de Noz - pour rappeler que deux des membres initiaux étaient encore là, le chanteur et le batteur, pour signifier également que les musiciens qui ont un jour quitté le navire se retrouvent vite et de nouveau embarqués en moins de temps qu’il en faut pour épeler le nom d’un groupe qui a longtemps été raillé, à Lyon, mais qui n’aura eu, au bout du compte, aucun équivalent dans sa façon de se réinventer et de raconter des histoires. Folles, démesurées, emphatiques, souvent, très littéraires, dès le début, dans ses emprunts à Lautréamont puis plus libérées, une fois les chimères du succès de masse effacées, toutes empreintes de l’imaginaire de Stéphane Pétrier. J’ai plus de soixante notes de blog qui leur sont consacrées, un livre, récent, qui a brillé par son absence sur les étals du marchandisage sans que le groupe ni moi-même n’en soient responsables. Bref. Hier soir, on a vu la grosse cinquantaine d’habitués se décupler pour remplir une grande salle, avec scène, éclairages et son idoines, et la capacité pour le groupe de s’ébrouer à … 14. Avec des musiciens qui se sont interchangés avec fluidité, avec la bonne idée qu’a eue Stéphane de ne pas les présenter à leur arrivée sur scène, pour ne pas alourdir les transitions. Il a peu parlé, de toute manière, parce que le jeu, c’était de présenter 2h30 de chansons, sur quatre décennies. La question du choix a dû être douloureuse, celle de l’organisation aussi: que faire, respecter une chronologie, piocher indifféremment dans toutes les périodes? Ils arrivent, le chanteur a troqué son, habituel t-shirt contre une veste élégante, il est classe, un peu tendu, le premier morceau - Nous nous sommes tant aimés - se joue dans une pénombre organisée, un film défilant en arrière-plan de toutes ces années passées; on les voit jeunes, proches, complices, soit ce qu’on retrouvera pendant le show, avec quelques rides de plus, quelques cheveux en moins. Pas Stéphane, ni Henri; ni les filles - Carole, Samuèle, Nathalie - restées jeunes et belles. Ni Marco, l’éternel dernier arrivé. Ni Manu, ni Aldo, toujours fringants. Ni Éric, ni les Thierry, ni Christophe, ni Jean-Charles… Ok, bref, rien n’a changé, surtout qu’une fois Il semblerait que l’amour fut envoyé en deuxième titre, c’est un festival de vieux morceaux, sur une heure, qui a satisfait la fan-base, pas forcément les amateurs des albums plus récents, plus exigeants dans l’écriture. Stéphanie Kerr, Cameron Diaz, ça marche du feu de dieu, mais pas chez moi, c’est comme ça. Quant à Gryffondor & Serpentard, c’est à peu près tout ce que je déteste, mais je me console avec le bel éclairage vert, qui sied parfaitement à l’homme qui ne mange pas les M&M’s de cette couleur. Je tique mais la foule est ravie, le groupe aussi, c’est donc, déjà, réussi. Il y a eu quatre bassistes, avec des jeux et des influences différences, trois guitaristes, deux claviers, une session cuivre, il y aura eu neuf musiciens en place sur plusieurs titres, une sacrée gageure. Mais puisque c’est ma mémoire à moi que je sollicite, dans vingt ans (et d’autres poussières), je me souviendrai du spectre sonore déployé sur la Tempête, 2e titre de Bonne-Espérance, leur chef d’oeuvre absolu, qui les fait passer dans une autre dimension. On regrette que les cardigans n’aient pas été ressortis, mais après Nous nous marierons, quand le groupe enchaine sur le climax Secret, sa reprise en chant par le public, on sait qu’on a atteint le sommet. Que l’heure qui vient comprendra des surprises, des absences, des morceaux étranges, une reprise de Manifesto, un Bagdad Disco Club déchainé, avec paillettes à foison. Un Train tant attendu, joué en mode rapide, presque scandé. Les musiciens s’amusent, sourient, on est à la fois dans la fête - l’anniversaire - et la conscience du temps qui a passé, de celui qui reste, littéralement, pour bien finir. Nous nous sommes tant aimés, disait la première chanson, c’est avec une nuit sans étoiles que Stéphane, assis en bord de scène, va clôturer le concert, avec cette chute tellement juste, à cet instant-là: À la vie, à la mort, tant que notre étoile brille encore, tant que je respire, alleeeeeez! comme cri primal et final.

Il faudra bien que Stéphane, comme aux César, remercie tout le monde - et ça en fait, sur 40 ans, mais le pic d’émotion, c’est quand Aldo a pris le micro pour remercier le public des ondes positives qu’il leur a toujours renvoyées, et remercier Stéphane, par définition jamais nommé, dans la présentation des musiciens. Il y a quelques larmes qui guettent, mais l’idée est de rester joyeux, de faire, une fois de plus, la nique au temps. Qu’on ne sache plus - l’album a été oublié - s’il s’agit du début ou de la fin, ou du début. Il préfèrerait annoncer la sortie de leur premier single, ou leur nomination à la Victoire du meilleur espoir, a-t-il dit tout de suite. De ma place, pas sûr. L’After, ce sont des gens qui se connaissent depuis 40 ans (ou plus) qui se retrouvent. Et qui remettent ça demain, en mode petit comité et bonne franquette, à la Casa Musicale, chez Lyne et Éric, l’absent le plus présent, hier. Lui ne respire plus, alors on le fait pour lui.

01:57 | Lien permanent

02/12/2025

À pieds joints.

A priori, le fait que David Allouche, auteur de deux romans, écrive une pièce de théâtre sur un romancier auteur de deux romans qui veut écrire une pièce de théâtre – le plus difficile des arts ! - n’était pas fait pour me convaincre, la mise en abyme étant un effet qui se voit, souvent, un peu trop. Surtout après avoir plongé, en apnée, dans le théâtre minimaliste et éprouvant de Laurent Mauvignier. Et puis la langue, le rythme, l’idée que cet homme d’une cinquantaine d’années (sic) consacre sa vie dérisoire à aller voir du théâtre (toutes les pièces de théâtre !) m’a intrigué et j’ai poussé la petite cinquantaine de pages du monologue pour savoir ce qu’il allait advenir de cet individu indécis en tout sauf dans la projection de sa propre fin. Je mourrai au théâtre, dit-il, de façon spectaculaire, en respectant les unités du genre, mettant fin ainsi au questionnement qui ponctue le récit (a-t-il vécu ou pas ? aimé (bien) ou pas ?). On pourrait vite le trouver geignard si sa métaphysique ne finissait pas par épouser des questions plus larges, comme la religion du père et, au-delà, celle de Sarah, dont on pût croire, au nom, qu’elle était juive mais elle ne l’était pas. Et quand arriva le 7octobre, c’est Roméo & Juliette qu’on rejoua, sans qu’il fût Roméo pour autant. Tiens! Sarah, c’est aussi le nom du personnage féminin, qu’on vit in abstentia, via l’amour impossible que lui porte le troisième contrebassiste (tout au fond, en haut), de la pièce de Süskind évoquée dans l’énumération de départ - ce qui par ailleurs est lui faire beaucoup d’honneur…

A priori, le fait que David Allouche, auteur de deux romans, écrive une pièce de théâtre sur un romancier auteur de deux romans qui veut écrire une pièce de théâtre – le plus difficile des arts ! - n’était pas fait pour me convaincre, la mise en abyme étant un effet qui se voit, souvent, un peu trop. Surtout après avoir plongé, en apnée, dans le théâtre minimaliste et éprouvant de Laurent Mauvignier. Et puis la langue, le rythme, l’idée que cet homme d’une cinquantaine d’années (sic) consacre sa vie dérisoire à aller voir du théâtre (toutes les pièces de théâtre !) m’a intrigué et j’ai poussé la petite cinquantaine de pages du monologue pour savoir ce qu’il allait advenir de cet individu indécis en tout sauf dans la projection de sa propre fin. Je mourrai au théâtre, dit-il, de façon spectaculaire, en respectant les unités du genre, mettant fin ainsi au questionnement qui ponctue le récit (a-t-il vécu ou pas ? aimé (bien) ou pas ?). On pourrait vite le trouver geignard si sa métaphysique ne finissait pas par épouser des questions plus larges, comme la religion du père et, au-delà, celle de Sarah, dont on pût croire, au nom, qu’elle était juive mais elle ne l’était pas. Et quand arriva le 7octobre, c’est Roméo & Juliette qu’on rejoua, sans qu’il fût Roméo pour autant. Tiens! Sarah, c’est aussi le nom du personnage féminin, qu’on vit in abstentia, via l’amour impossible que lui porte le troisième contrebassiste (tout au fond, en haut), de la pièce de Süskind évoquée dans l’énumération de départ - ce qui par ailleurs est lui faire beaucoup d’honneur…

Il y a du lyrique, sur quelques envolées, du pathétique, au sens propre, dans la façon dont l’homme s’expose et commande deux coupes de Ruinart au Bar de la Comédie française pour les boire seul. Il y a dans l’illusion comique des références précises aux ainés (Molière et Corneille), à la mythologie, une réflexion sur le temps (je fus tout et ne suis plus rien), ses mutations brusques, une autre sur l’écriture elle-même, pieds nus sur le parquet. Et dans l’emprunt à Hamlet (words !words !words !), le danger qui guette tout exercice de création : le mot de trop. En 50 pages, peu de risques (l’auteur avoue lui-même avoir privilégié des romans courts pour ne pas ennuyer), même si – la règle d’une critique, trois caresses pour un coup de griffe – la dernière scène ne paraît pas apporter grand-chose à l’ensemble. Il faudra la voir jouée – les didascalies sont comprises – cette pièce, souhaiter qu’elle le soit avec beaucoup de finesse, par un acteur tout en retenue. Mais c’est (toujours) à Louis Jouvet, quand on parle de théâtre, que revient, dans le Comédien désincarné, la chute (la Chute !) : Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre.

13:37 Publié dans Blog | Lien permanent

27/11/2025

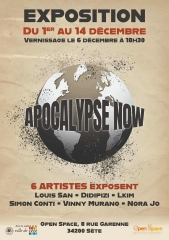

APOCALYPSE NOW.

L’idée que des jeunes artistes s’emparent de l’Apocalypse n’est pas une concession faite à la fatalité, au contraire. Quand tout menace de ruine un jeune homme (l’amour, la santé, la famille…)*, il a le choix de la démission – comme ses ainés – ou du combat, auquel la société l’a préparé. La violence, l’injustice, le repli, l’isolement, ils ont traversé ça sans qu’on se soucie vraiment d’eux, se sont repliés, chacun, sur un mode d’expression artistique, le seul domaine dans lequel se renfermer (sur soi) permet de s’exposer (aux autres). Ce qu’ils veulent tient dans le mot même qui les réunit : dans la culture judéo-chrétienne, l’Apocalypse est une révélation sur la marche du monde, l’arrivée proche du Royaume de Dieu. On les a trop leurrés sur l’existence de ce dernier – sous quelle forme que ce soit - trop nourris à l’obscurantisme et au fanatisme pour qu’il y soit pour quelque chose, Dieu, dans ce qu’eux-mêmes ont créé et c’est là la bonne nouvelle. Parce que seule la première proposition va compter – une réflexion sur le sens de la vie – et que c’est la seule façon dont l’être humain pourra se libérer de ses chaines. Se réaliser.

Elle peut paraître bigarrée, cette exposition, éclectique, mais elle a un sens commun – la chose au monde la mieux partagée, dit-on par ironie. Le Quintet en I - Leni, Louis, Vinny, Didipizi & Conti - vient mettre le monde qu’on lui a laissé sous nos yeux, comme pour dire qu’ils prennent les choses en main puisqu’on a échoué. Dans cette ville où, dans l’Art plus qu’ailleurs, il est douloureux de laisser la place (voire de la place tout court) ça n’est pas forcément pour eux que va sonner l’Apocalypse, dans son idée de finitude. Et les toiles de Nora Jo, l’invitée spéciale – à l’âge de leurs parents – feront le lien, pour ce qu’elles montrent de l’arché – l’origine – des monstres et des fantômes venus côtoyer des figures plus douces, enfantines. Dans une espèce de Guernica maritime, néanmoins. C’est l’œil de celui qui regarde qui fait le sens de la toile ; dans l’Apocalypse la plus sombre, libre à chacun de voir le rameau d’olivier.

*Paul Nizan, Aden Arabie, Éditions Rieder, 1931

09:47 | Lien permanent

25/11/2025

VUES D'ENSEMBLE.

Stan MATHIS, 48 ans, en mode symphonique, dans l’intériorité des âmes.

Je ne pourrais jamais prétendre à l’autorité de l’éminent Dominique Blanc-Francart – qui a masterisé l’album, enregistré dans le prestigieux studio d’Abbey Road – ni même à celle de ceux qui l’ont conseillé, mais j’aurais arrêté Synopsis, le nouveau disque de Stan Mathis, aux envolées symphoniques (de l’orchestre de Budapest, sous la direction de François Rousselot) au finale de Je n’oublie rien, le morceau le plus long de cet album décliné en dix scènes, toutes entrecoupées de dix mises en situation. En extérieur, pour la plupart d’entre elles, dans le métro de Londres ou ailleurs. Des transitions qui contiennent ou reprennent instrumentalement le cœur de ce qui va suivre ou de ce qui a précédé, d’où leur nom. Je n'oublie rien (sache que, l’impératif est catégorique), est une belle ballade à la guitare sèche sur le parfum des promesses, l’imprudence en passant, les instantanés provisoires auxquels on a tous été confrontés, avant que la trompette et le lever de batterie nous adjurent de ne pas cesser d’y croire, de Séville à Ferney-Voltaire, avant que le crescendo de cordes nous laisse sur un climax magnifique. C’est la première vraie (et bonne, pour moi) surprise de ce Synopsis-là, qu’il soit musicalement beaucoup plus abouti que le précédent album, moins soumis à la technicité guitaristique rock’n’roll, celle qui ne me parle pas trop, principalement parce que je n’y connais rien. Pas plus que je ne connais Stan Mathis, en dehors de l’avoir croisé poliment ça et là, mais j’avais un double intérêt à écouter son disque : d’abord parce qu’il me l’a gentiment offert, ensuite parce qu’en électron absolument libre qui sait à quel point la scène lyonnelo-lyonnaise peut être perfide – à l’époque de Trop Pas, on parlait d’un financement illimité… – je me suis toujours méfié des curées. Et si globalement, je n’avais gardé de son 57#75 que le magnifique Revoir la mer et le violoncelle de Thuy-Nhi Au Quang, j’ai été très agréablement surpris par la variation des mélodies, la diversité des instruments. Synopsis est une réflexion sur le chemin (il le dit lui-même dans Un peu plus loin, ses au revoir aux murs et aux trottoirs) et puisque l’homme a ses références philosophiques, elle n’est pas dénuée d’une touche d’existentialisme, dans l’archéologie du champ de bataille qu’est une vie ; d’un optimisme qu’il s’agit de préserver, en protégeant la flamme, en résistant à la soumission. Ça n’est pas l’homme révolté non plus, Stan Mathis – même s’il ouvre son #1 sur la Chute - mais c’est un être qui sait ce qu’on peut faire de mal - même air arrogant, même mépris des autres, entend-on dans le forcément nwardézirien Début de siècle – avec une question centrale : quelle est la vraie souffrance, celle que l’on subit ou celle qu’on engendre ? Qui sait aussi la dose de fatalité qu’on doit assimiler pour se dire, in fine, pourtant je suis vivant. Qu’on a dépassé la peur de la mort et la peur de la vie, les luttes, les déceptions, les douleurs, qu’on en a fini avec le cycle des souffrances et qu’il est temps de briser la monotonie, dit-il dès le synopsis 2 (/10). Vivant, pas comme Ayrton Senna à qui il consacre Imola, le faisant parler, lui, le plus rapide, solitaire dans son véhicule, qui vit sans concession, transforme son inquiétude en force de caractère ; celui qui se souvient d’une enfance passée, déjà, à toute vitesse, dans les frissons de l’accélération, d’une vie (courte) menée sur la piste abrasive de ses contradictions, à tromper son angoisse. Le spectre musical du morceau – avec Fred Jimenez, l’inoubliable compositeur de Bird on a poire à la basse – fait monter une tension dont on connaît l’issue, pourtant. Les commentaires d’époque sont intégrés au morceau, jusqu’à cette paradoxale victoire : trouver la mort et gagner l’éternité. Mourir c’était la preuve que j’étais vivant, ça ressemble au Crépuscule des idoles, mais l’album n’est pas sombre, s’illumine de très jolies ballades, qui ne semblaient pas son genre, à Stan Mathis : je retiens D’elle, qui relève la gageure des rimes riches Stridence/ silence/évidence/importance, espoir/croire/pas trop tard clarté/vérité/aimer pour imposer une belle mélodie au bandonéon (?) et au piano et, d’une voix suave, (beaucoup) moins nasale que précédemment, asséner néanmoins que quelque chose se détache : l’amour je crois. Le parolier sait se dégager du piège autobiographique – ou du moins les raccourcis qu’on en fait – et épouser une énonciation externe comme dans Quand les lumières s’éteignent, un instantané sur le temps suspendu, la façon qu’ont de fuir les gens qui ont sur les épaules le poids d’un monde pourtant pas bien lourd à porter. Il faudra bien à un moment briser l’inertie qui l’étreint, Dehors (X4) peut-être. Une voix féminine vient lui susurrer des dialogues qui font peut-être partie du monde irréel, aux relations fantasmées – bien plus sincères que la réalité – qu’il voyait déjà défiler sur les murs de sa chambre, via le jeu d’ombre qui nourrit tous les imaginaires. Dans Délaissée, c’est le point de vue féminin qu’il saisit – comme Murat dans l’Irrégulière – pour dresser le quotidien d’un couple en déshérence, lui qui rentre téléphone à la main en guise de bouclier, la chambre, froide, désincarnée et cette femme enténébrée, perdue, épuisée au réveil, qui refuse de se réduire à (lui) et tout ce qu’(il) ne fait pas. La pire des punitions, c’est ma vie quotidienne, j’aimerais tellement aimer quelqu’un qui m’aime, lâche celle qui se présente comme la veuve d’un homme vivant. La vie est un bien perdu quand on l’a pas vécue comme on l’aurait voulu, c’est difficile (pour moi, au moins) de passer à côté d’une telle sentence dans la chanson française. C’est un morceau qui se termine par des vocalises féminines dont on ne sait même pas si elles relèvent du fado ou du Blues, ce qui de toute manière revient au même. On comprend mieux les insères, dans les synopsis, de Françoise Sagan- un extrait des Bleus à l’âme, dans lequel elle dit qu’il faut se colleter avec les extrêmes de soi-même pour comprendre un tout petit peu ce que c’est que la vie – de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, lu par Gaspard Uliel ou de Amor de mis entrañas, viva muerte, de Federico García Lorca : Llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. C’est une somme que ce Synopsis-là, qui a le bon goût de ne pas trop afficher des moyens visiblement mis en œuvre. Puisque je ne dérogerai jamais à ma règle auto-édictée d’un coup de griffe pour trois caresses (©Girafe lymphatique), je m’interroge sur des titres dispensables, à mon goût : la jeunesse a tous les droits, par exemple, à moins d’un exercice autocritique rétrospectif : si parfois elle se donne des airs arrogants, c’est pour s’émanciper de tous nos faux-semblants. Voire le single – choix cornélien – Quelques jours avec toi, dont le final aux cordes classiques est magnifique mais dont le texte m’a un poil laissé de marbre. C’est sans doute une bonne nouvelle pour lui parce que dans un de mes tout premiers articles (disparu depuis), j’ai essayé à demi-mots de dire qu’il ne fallait pas que la pièce de café-théâtre à laquelle m’avait emmené mon ami Sammy (disparu aussi) nourrisse trop d’espoirs, et c’était… Arrête de pleurer Pénélope, qui a fait 2M d’entrées, 100000 pour son adaptation au cinéma. De quoi me mettre, comme critique, au niveau de ce plumitif parisien qui écrivit, après avoir vu Johnny Hallyday en vedette américaine de Raymond Devos, à Bobino: si ce type-là fait carrière, je veux bien être pendu. Il n’en est pas là, Stan Mathis, mais c’est toujours bon de souligner qu’il faut écouter les artistes pour les bonnes raisons, pas pour d’autres. Et finalement, Un peu plus loin, sa guitare sèche, son moins de soleil mais de meilleurs lendemains et ses roulements de tambour martiaux fait office de post-générique, sollicitant les nombreux musiciens, techniciens, arrangeurs, tous ceux qui permettent à une idée de voir le jour, et termine sur une image panoramique, quand on voit, enfant, à l’arrière d’une voiture, les silhouettes s’éloigner et les arbres défiler, sur le côté : des heures de voyage à rester bien sage à s’émouvoir des paysages. À l’âge où on s’émeut d’une impression sur laquelle on ne peut pas – encore – mettre de mots mais dont on pressent qu’elle contient quelque chose d’essentiel. C’est sans doute un peu de tout ça qu’on retrouve dans le Synopsis de Stan Mathis. Aérien, abouti, professionnel et personnel. N'en déplaise à ceux qui confondront encore la cause et la conséquence.

Je ne pourrais jamais prétendre à l’autorité de l’éminent Dominique Blanc-Francart – qui a masterisé l’album, enregistré dans le prestigieux studio d’Abbey Road – ni même à celle de ceux qui l’ont conseillé, mais j’aurais arrêté Synopsis, le nouveau disque de Stan Mathis, aux envolées symphoniques (de l’orchestre de Budapest, sous la direction de François Rousselot) au finale de Je n’oublie rien, le morceau le plus long de cet album décliné en dix scènes, toutes entrecoupées de dix mises en situation. En extérieur, pour la plupart d’entre elles, dans le métro de Londres ou ailleurs. Des transitions qui contiennent ou reprennent instrumentalement le cœur de ce qui va suivre ou de ce qui a précédé, d’où leur nom. Je n'oublie rien (sache que, l’impératif est catégorique), est une belle ballade à la guitare sèche sur le parfum des promesses, l’imprudence en passant, les instantanés provisoires auxquels on a tous été confrontés, avant que la trompette et le lever de batterie nous adjurent de ne pas cesser d’y croire, de Séville à Ferney-Voltaire, avant que le crescendo de cordes nous laisse sur un climax magnifique. C’est la première vraie (et bonne, pour moi) surprise de ce Synopsis-là, qu’il soit musicalement beaucoup plus abouti que le précédent album, moins soumis à la technicité guitaristique rock’n’roll, celle qui ne me parle pas trop, principalement parce que je n’y connais rien. Pas plus que je ne connais Stan Mathis, en dehors de l’avoir croisé poliment ça et là, mais j’avais un double intérêt à écouter son disque : d’abord parce qu’il me l’a gentiment offert, ensuite parce qu’en électron absolument libre qui sait à quel point la scène lyonnelo-lyonnaise peut être perfide – à l’époque de Trop Pas, on parlait d’un financement illimité… – je me suis toujours méfié des curées. Et si globalement, je n’avais gardé de son 57#75 que le magnifique Revoir la mer et le violoncelle de Thuy-Nhi Au Quang, j’ai été très agréablement surpris par la variation des mélodies, la diversité des instruments. Synopsis est une réflexion sur le chemin (il le dit lui-même dans Un peu plus loin, ses au revoir aux murs et aux trottoirs) et puisque l’homme a ses références philosophiques, elle n’est pas dénuée d’une touche d’existentialisme, dans l’archéologie du champ de bataille qu’est une vie ; d’un optimisme qu’il s’agit de préserver, en protégeant la flamme, en résistant à la soumission. Ça n’est pas l’homme révolté non plus, Stan Mathis – même s’il ouvre son #1 sur la Chute - mais c’est un être qui sait ce qu’on peut faire de mal - même air arrogant, même mépris des autres, entend-on dans le forcément nwardézirien Début de siècle – avec une question centrale : quelle est la vraie souffrance, celle que l’on subit ou celle qu’on engendre ? Qui sait aussi la dose de fatalité qu’on doit assimiler pour se dire, in fine, pourtant je suis vivant. Qu’on a dépassé la peur de la mort et la peur de la vie, les luttes, les déceptions, les douleurs, qu’on en a fini avec le cycle des souffrances et qu’il est temps de briser la monotonie, dit-il dès le synopsis 2 (/10). Vivant, pas comme Ayrton Senna à qui il consacre Imola, le faisant parler, lui, le plus rapide, solitaire dans son véhicule, qui vit sans concession, transforme son inquiétude en force de caractère ; celui qui se souvient d’une enfance passée, déjà, à toute vitesse, dans les frissons de l’accélération, d’une vie (courte) menée sur la piste abrasive de ses contradictions, à tromper son angoisse. Le spectre musical du morceau – avec Fred Jimenez, l’inoubliable compositeur de Bird on a poire à la basse – fait monter une tension dont on connaît l’issue, pourtant. Les commentaires d’époque sont intégrés au morceau, jusqu’à cette paradoxale victoire : trouver la mort et gagner l’éternité. Mourir c’était la preuve que j’étais vivant, ça ressemble au Crépuscule des idoles, mais l’album n’est pas sombre, s’illumine de très jolies ballades, qui ne semblaient pas son genre, à Stan Mathis : je retiens D’elle, qui relève la gageure des rimes riches Stridence/ silence/évidence/importance, espoir/croire/pas trop tard clarté/vérité/aimer pour imposer une belle mélodie au bandonéon (?) et au piano et, d’une voix suave, (beaucoup) moins nasale que précédemment, asséner néanmoins que quelque chose se détache : l’amour je crois. Le parolier sait se dégager du piège autobiographique – ou du moins les raccourcis qu’on en fait – et épouser une énonciation externe comme dans Quand les lumières s’éteignent, un instantané sur le temps suspendu, la façon qu’ont de fuir les gens qui ont sur les épaules le poids d’un monde pourtant pas bien lourd à porter. Il faudra bien à un moment briser l’inertie qui l’étreint, Dehors (X4) peut-être. Une voix féminine vient lui susurrer des dialogues qui font peut-être partie du monde irréel, aux relations fantasmées – bien plus sincères que la réalité – qu’il voyait déjà défiler sur les murs de sa chambre, via le jeu d’ombre qui nourrit tous les imaginaires. Dans Délaissée, c’est le point de vue féminin qu’il saisit – comme Murat dans l’Irrégulière – pour dresser le quotidien d’un couple en déshérence, lui qui rentre téléphone à la main en guise de bouclier, la chambre, froide, désincarnée et cette femme enténébrée, perdue, épuisée au réveil, qui refuse de se réduire à (lui) et tout ce qu’(il) ne fait pas. La pire des punitions, c’est ma vie quotidienne, j’aimerais tellement aimer quelqu’un qui m’aime, lâche celle qui se présente comme la veuve d’un homme vivant. La vie est un bien perdu quand on l’a pas vécue comme on l’aurait voulu, c’est difficile (pour moi, au moins) de passer à côté d’une telle sentence dans la chanson française. C’est un morceau qui se termine par des vocalises féminines dont on ne sait même pas si elles relèvent du fado ou du Blues, ce qui de toute manière revient au même. On comprend mieux les insères, dans les synopsis, de Françoise Sagan- un extrait des Bleus à l’âme, dans lequel elle dit qu’il faut se colleter avec les extrêmes de soi-même pour comprendre un tout petit peu ce que c’est que la vie – de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, lu par Gaspard Uliel ou de Amor de mis entrañas, viva muerte, de Federico García Lorca : Llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. C’est une somme que ce Synopsis-là, qui a le bon goût de ne pas trop afficher des moyens visiblement mis en œuvre. Puisque je ne dérogerai jamais à ma règle auto-édictée d’un coup de griffe pour trois caresses (©Girafe lymphatique), je m’interroge sur des titres dispensables, à mon goût : la jeunesse a tous les droits, par exemple, à moins d’un exercice autocritique rétrospectif : si parfois elle se donne des airs arrogants, c’est pour s’émanciper de tous nos faux-semblants. Voire le single – choix cornélien – Quelques jours avec toi, dont le final aux cordes classiques est magnifique mais dont le texte m’a un poil laissé de marbre. C’est sans doute une bonne nouvelle pour lui parce que dans un de mes tout premiers articles (disparu depuis), j’ai essayé à demi-mots de dire qu’il ne fallait pas que la pièce de café-théâtre à laquelle m’avait emmené mon ami Sammy (disparu aussi) nourrisse trop d’espoirs, et c’était… Arrête de pleurer Pénélope, qui a fait 2M d’entrées, 100000 pour son adaptation au cinéma. De quoi me mettre, comme critique, au niveau de ce plumitif parisien qui écrivit, après avoir vu Johnny Hallyday en vedette américaine de Raymond Devos, à Bobino: si ce type-là fait carrière, je veux bien être pendu. Il n’en est pas là, Stan Mathis, mais c’est toujours bon de souligner qu’il faut écouter les artistes pour les bonnes raisons, pas pour d’autres. Et finalement, Un peu plus loin, sa guitare sèche, son moins de soleil mais de meilleurs lendemains et ses roulements de tambour martiaux fait office de post-générique, sollicitant les nombreux musiciens, techniciens, arrangeurs, tous ceux qui permettent à une idée de voir le jour, et termine sur une image panoramique, quand on voit, enfant, à l’arrière d’une voiture, les silhouettes s’éloigner et les arbres défiler, sur le côté : des heures de voyage à rester bien sage à s’émouvoir des paysages. À l’âge où on s’émeut d’une impression sur laquelle on ne peut pas – encore – mettre de mots mais dont on pressent qu’elle contient quelque chose d’essentiel. C’est sans doute un peu de tout ça qu’on retrouve dans le Synopsis de Stan Mathis. Aérien, abouti, professionnel et personnel. N'en déplaise à ceux qui confondront encore la cause et la conséquence.

NB: Pour les réactions que cet article entrainerait, je me souviens d'un Dominique A. lâchant un "Allez, l'orchestre!" après avoir détourné son Twenty-two Bar pour tourner les Victoires de la Musique en dérision. Ça fera l'affaire.

12:11 | Lien permanent

23/11/2025

Agend’Arts, 23.11

Voilà un bel épisode qui s’est écrit aujourd’hui encore, dans le décor feutré d’Agend’Arts, à la Croix-Rousse, pas loin (200 m) de là où habitait ma grand-mère, de la fenêtre du 1, rue du Mont d’Urville, au croisement de la rue Dumenge, le territoire connu de Jean-Christophe Géminard, qui a interprété Jean-Louis Murat pour moi, sans hésitation, avec juste la dose de questionnement sur la légitimité qu’il a toujours quand il joue et que beaucoup d’autres n’ont jamais. D’où l’essai de présenter notre Un monde sans Murat, comme ça, sans même de livres, en l’occurrence, avec en alternance, lecture d’extraits et chansons appropriées, réinterprétée, qu’on donnerait à voir et entendre à ceux qui ne l’avaient jamais fait encore. Ça a commencé aux alentours de 11 heures, pour un brunch à la Croix-Rousse, comme je n’avais pas fait depuis une éternité. Quand on a commencé, l’idée était de me substituer une voix off, la mienne en l’occurrence, empruntée à un entretien de l’Au-delà mené avec Jean-Louis, chanson en sus. Ça fonctionne, JC chante deux chansons (pour ne pas passer à un mode trop classique chanson-texte), je lis un extrait du Portrait de JLM. Ensuite, JC chante Vénus, extrait de ce fabuleux concert de 1993, dont j’ai tiré une nouvelle dans le orgueil. Je mets en avant la présentation du livre– que je n’ai pas à vendre – lie le chapitre Murat et les femmes, à Plus vu de femmes et l’Irrégulière, que j’attendais avec fébrilité. Pourquoi ? Je ne veux pas le dire ici, je le dirai après le tout dernier concert qu’on aura interprété fin décembre. Je trouve JC plus juste que je l’ai jamais trouvé, dans le jeu, dans l’interprétation, je suis ravi qu’un homme comme lui reprenne du Murat : lui-même doit se juger illégitime, alors qu’il l’est beaucoup plus que d’autres. J’ai ce sentiment que notre jeu fonctionne, entre la distance que je mets dans le discours et le sérieux qu’il met à l’interprétation: il y a un équilibre. C’est sympathique, parce que quand tu joues avec la lumière qui éclaire la scène, tu as l’impression d’être à l’Olympia. Il n’y a que les illusions qui diffèrent, on est là tranquillement tous les deux devant une vingtaine de personnes, ce qui suffit à notre appel. Une fois revenu parmi les vivants, au moment, j’entends plusieurs personnes qui me disent que 40 minutes, ça n’était pas assez long.. En guitare voix et support littéraire, pour moi, c’était largement suffisant, mais tant mieux si cette impression a été laissée. L’anecdote ultime de cette rencontre, c’est que j’ai promis une place en loge pour notre prochain Bercy à la personne qui ferait le lien entre le Café des écoles, cette chanson que j’ai écrite pour Eric Hostettler, et Jean-Louis Murat: à peine revenu parmi les mortels, une dénommée Christelle fait le lien avec Amour zéro, extrait de l’album Mademoiselle Personne, BO d’un film jamais sorti, en inédit, du Live 93. Chapeau, mais c’est une ayatollah, dit-elle elle-même, et ça me fait bien rire, en perspective de tous les ceux du même nom qui vont ignorer mon livre sans penser une seconde qu’ils se tirent une balle dans le pied. Je ne peux pas revenir sur le moment le plus expressif du récital, pour moi, ce serait énoncer des secrets qui sortiront quand j’en aurai fini. Je n’ai pas remplacé Jean -Louis Murat, JC, non plus, ça n’était aucunement l’intention, mais j’ai la prétention de penser que ça a participé à son travail, à son œuvre. On n’a volé le temps de personne, on s’est retrouvé ensemble, autour d’un brunch et d’un apéritif, autour de l’œuvre du Bougnat, et en cela pour moi c’est réussi. Il me reste, dans cette assemblée, a annoncer les dates en Librairie, à Saint-Étienne, à Lyon, à prévenir d’une interview qui m’attend avec Gaële et Guillaume pour une radio lyonnaise, à dire aux gens qui étaient là que s’ils veulent le livre, eh bien il faudra le commander ou revenir à la prochaine rencontre parce que déjà la journée dédiée s’est terminée. Je sors fatigué de la rencontre, mais c’est parce que je dois bien à Jean-Louis Murat, parce qu’il y a une espèce d’urgence à demander aux gens de l’entendre et de le comprendre. Quand JC a terminé par le Café des écoles - il connaît bien le morceau - je savais qu’on allait confronter le lieu à sa puissance de temporalité. Je me réjouis d’avoir participé à ça et d’avoir fait rire et entendre la voix du Bougnat. On était bien à Agend’Arts ce matin, le reste résonnera longtemps.

Voilà un bel épisode qui s’est écrit aujourd’hui encore, dans le décor feutré d’Agend’Arts, à la Croix-Rousse, pas loin (200 m) de là où habitait ma grand-mère, de la fenêtre du 1, rue du Mont d’Urville, au croisement de la rue Dumenge, le territoire connu de Jean-Christophe Géminard, qui a interprété Jean-Louis Murat pour moi, sans hésitation, avec juste la dose de questionnement sur la légitimité qu’il a toujours quand il joue et que beaucoup d’autres n’ont jamais. D’où l’essai de présenter notre Un monde sans Murat, comme ça, sans même de livres, en l’occurrence, avec en alternance, lecture d’extraits et chansons appropriées, réinterprétée, qu’on donnerait à voir et entendre à ceux qui ne l’avaient jamais fait encore. Ça a commencé aux alentours de 11 heures, pour un brunch à la Croix-Rousse, comme je n’avais pas fait depuis une éternité. Quand on a commencé, l’idée était de me substituer une voix off, la mienne en l’occurrence, empruntée à un entretien de l’Au-delà mené avec Jean-Louis, chanson en sus. Ça fonctionne, JC chante deux chansons (pour ne pas passer à un mode trop classique chanson-texte), je lis un extrait du Portrait de JLM. Ensuite, JC chante Vénus, extrait de ce fabuleux concert de 1993, dont j’ai tiré une nouvelle dans le orgueil. Je mets en avant la présentation du livre– que je n’ai pas à vendre – lie le chapitre Murat et les femmes, à Plus vu de femmes et l’Irrégulière, que j’attendais avec fébrilité. Pourquoi ? Je ne veux pas le dire ici, je le dirai après le tout dernier concert qu’on aura interprété fin décembre. Je trouve JC plus juste que je l’ai jamais trouvé, dans le jeu, dans l’interprétation, je suis ravi qu’un homme comme lui reprenne du Murat : lui-même doit se juger illégitime, alors qu’il l’est beaucoup plus que d’autres. J’ai ce sentiment que notre jeu fonctionne, entre la distance que je mets dans le discours et le sérieux qu’il met à l’interprétation: il y a un équilibre. C’est sympathique, parce que quand tu joues avec la lumière qui éclaire la scène, tu as l’impression d’être à l’Olympia. Il n’y a que les illusions qui diffèrent, on est là tranquillement tous les deux devant une vingtaine de personnes, ce qui suffit à notre appel. Une fois revenu parmi les vivants, au moment, j’entends plusieurs personnes qui me disent que 40 minutes, ça n’était pas assez long.. En guitare voix et support littéraire, pour moi, c’était largement suffisant, mais tant mieux si cette impression a été laissée. L’anecdote ultime de cette rencontre, c’est que j’ai promis une place en loge pour notre prochain Bercy à la personne qui ferait le lien entre le Café des écoles, cette chanson que j’ai écrite pour Eric Hostettler, et Jean-Louis Murat: à peine revenu parmi les mortels, une dénommée Christelle fait le lien avec Amour zéro, extrait de l’album Mademoiselle Personne, BO d’un film jamais sorti, en inédit, du Live 93. Chapeau, mais c’est une ayatollah, dit-elle elle-même, et ça me fait bien rire, en perspective de tous les ceux du même nom qui vont ignorer mon livre sans penser une seconde qu’ils se tirent une balle dans le pied. Je ne peux pas revenir sur le moment le plus expressif du récital, pour moi, ce serait énoncer des secrets qui sortiront quand j’en aurai fini. Je n’ai pas remplacé Jean -Louis Murat, JC, non plus, ça n’était aucunement l’intention, mais j’ai la prétention de penser que ça a participé à son travail, à son œuvre. On n’a volé le temps de personne, on s’est retrouvé ensemble, autour d’un brunch et d’un apéritif, autour de l’œuvre du Bougnat, et en cela pour moi c’est réussi. Il me reste, dans cette assemblée, a annoncer les dates en Librairie, à Saint-Étienne, à Lyon, à prévenir d’une interview qui m’attend avec Gaële et Guillaume pour une radio lyonnaise, à dire aux gens qui étaient là que s’ils veulent le livre, eh bien il faudra le commander ou revenir à la prochaine rencontre parce que déjà la journée dédiée s’est terminée. Je sors fatigué de la rencontre, mais c’est parce que je dois bien à Jean-Louis Murat, parce qu’il y a une espèce d’urgence à demander aux gens de l’entendre et de le comprendre. Quand JC a terminé par le Café des écoles - il connaît bien le morceau - je savais qu’on allait confronter le lieu à sa puissance de temporalité. Je me réjouis d’avoir participé à ça et d’avoir fait rire et entendre la voix du Bougnat. On était bien à Agend’Arts ce matin, le reste résonnera longtemps.

19:00 | Lien permanent

20/11/2025

Radio B.

J’écrivais hier que j’aurai mis 23 ans pour retourner à Bourg-en-Bresse, là où j’ai laissé une partie de mon âme quand Fred Vanneyre s’est fait la malle, un maudit soir de mars. J’y suis pourtant allé aujourd’hui en fin d’après-midi avec Stéphane Petrier, parler des Noz d’émeraude, l’année - celle des 40 ans du groupe - et le livre, auquel Michel Celso, de Radio B. a consacré la demi-heure de son émission littéraire, Roman de gare, après que Stéphane a causé dans le poste du Terminus des prétentieux : une heure consacrée à l’actualité musicale, dût-elle avoir quatre décennies d’âge. Stéphane, à qui on a demandé de choisir 4 morceaux des Noz pour ponctuer l’émission, a opté pour un titre par décennie, mais c’est le Secret, choisi comme morceau culte qui interrompt une première fois l’interview. Puisqu’on me le demande, je réponds que j’aurais choisi Anassaï, par pur snobisme ; pour leur reprocher une deuxième fois de ne pas l’avoir mis sur Opéra, en 1989. Stéphane répond aux questions sur la longévité, énonce les différents musiciens qui ont ponctué le Voyage, annonce le concert exceptionnel du 4 décembre, au Radiant, traite de sa capacité intacte - peut-être supérieure, même - à créer et réaliser des histoires. J’ai toujours dit que je considérais Bonne Espérance pour un des plus beaux albums de tous les temps, je le répète. Comme je n’hésite pas à dire que les teneurs du C’était mieux avant n’ont pas d’emprise sur moi puisque les 15 dernières années ont donné, chez eux, des albums (dont deux double) marquants, dans le son, le propos, la solidité narrative. Je souris en regardant son Altesse parler parce que finalement les choses font lien, dans les temps, les repères communs, dans l’idée que tous sont plus ou moins partis de ces époques-là mais que nous sommes toujours présents. Et heureux, dit l’homme à la fin du Train en réponse à celui qui se prétendait le plus heureux du monde, par antiphrase ou autoconviction. Il est temps de saisir Stéphane Thabouret au téléphone, si proche du groupe qu’il dit que ses photos sont moins bonnes quand le groupe est moins bon, il faudra analyser ça. On parle de la genèse de nos rencontres respectives, entre Fergessen et Stephan Eicher, le temps file vite, en radio, entre temps il y a eu Esther Appertine et Je suis Dieu, un poil daté mais c’est le jeu des enregistrements des 80’s. Quand on échange nos places pour l’émission littéraire, on entend dans les casques un peu du Camille que nous avons fait ensemble, puis on parle littérature, vraiment (sujet, genre, construction, distanciation), le temps de réfuter le mot de fan trop facilement tombé d’entrée. J’entends Stéphane parler de mon classicisme pour distinguer nos deux écritures romanesques, je m’entends moi dire que j’ai toujours été écrivain, j’entends Michel parler de Aurelia Kreit et en soi, ça valait la peine de faire tout ce chemin, histoire que les temporalités se collapsent, mon phénomène préféré. Il s’est dit plein de choses, en une heure et demie, pas forcément essentielles mais qui itèrent d’une unité la belle chaîne d’amitié et d’estime qui unit nos deux existences. Dans l’énoncé des nombreuses rencontres à venir dans une Région très élargie, il me revient de citer la librairie Rue de Verneuil, à Annecy, dont la propriétaire est celle qui tenait Jules & Jim, à Cluses, qui a tant fait pour Tébessa et la Partie de cache-cache. Qui me disait il y a 15 ans que Aurelia serait une tuerie, je me souviens. Si quelqu’un pouvait lui dire qu’elle vit une belle vie, malgré tout…

J’écrivais hier que j’aurai mis 23 ans pour retourner à Bourg-en-Bresse, là où j’ai laissé une partie de mon âme quand Fred Vanneyre s’est fait la malle, un maudit soir de mars. J’y suis pourtant allé aujourd’hui en fin d’après-midi avec Stéphane Petrier, parler des Noz d’émeraude, l’année - celle des 40 ans du groupe - et le livre, auquel Michel Celso, de Radio B. a consacré la demi-heure de son émission littéraire, Roman de gare, après que Stéphane a causé dans le poste du Terminus des prétentieux : une heure consacrée à l’actualité musicale, dût-elle avoir quatre décennies d’âge. Stéphane, à qui on a demandé de choisir 4 morceaux des Noz pour ponctuer l’émission, a opté pour un titre par décennie, mais c’est le Secret, choisi comme morceau culte qui interrompt une première fois l’interview. Puisqu’on me le demande, je réponds que j’aurais choisi Anassaï, par pur snobisme ; pour leur reprocher une deuxième fois de ne pas l’avoir mis sur Opéra, en 1989. Stéphane répond aux questions sur la longévité, énonce les différents musiciens qui ont ponctué le Voyage, annonce le concert exceptionnel du 4 décembre, au Radiant, traite de sa capacité intacte - peut-être supérieure, même - à créer et réaliser des histoires. J’ai toujours dit que je considérais Bonne Espérance pour un des plus beaux albums de tous les temps, je le répète. Comme je n’hésite pas à dire que les teneurs du C’était mieux avant n’ont pas d’emprise sur moi puisque les 15 dernières années ont donné, chez eux, des albums (dont deux double) marquants, dans le son, le propos, la solidité narrative. Je souris en regardant son Altesse parler parce que finalement les choses font lien, dans les temps, les repères communs, dans l’idée que tous sont plus ou moins partis de ces époques-là mais que nous sommes toujours présents. Et heureux, dit l’homme à la fin du Train en réponse à celui qui se prétendait le plus heureux du monde, par antiphrase ou autoconviction. Il est temps de saisir Stéphane Thabouret au téléphone, si proche du groupe qu’il dit que ses photos sont moins bonnes quand le groupe est moins bon, il faudra analyser ça. On parle de la genèse de nos rencontres respectives, entre Fergessen et Stephan Eicher, le temps file vite, en radio, entre temps il y a eu Esther Appertine et Je suis Dieu, un poil daté mais c’est le jeu des enregistrements des 80’s. Quand on échange nos places pour l’émission littéraire, on entend dans les casques un peu du Camille que nous avons fait ensemble, puis on parle littérature, vraiment (sujet, genre, construction, distanciation), le temps de réfuter le mot de fan trop facilement tombé d’entrée. J’entends Stéphane parler de mon classicisme pour distinguer nos deux écritures romanesques, je m’entends moi dire que j’ai toujours été écrivain, j’entends Michel parler de Aurelia Kreit et en soi, ça valait la peine de faire tout ce chemin, histoire que les temporalités se collapsent, mon phénomène préféré. Il s’est dit plein de choses, en une heure et demie, pas forcément essentielles mais qui itèrent d’une unité la belle chaîne d’amitié et d’estime qui unit nos deux existences. Dans l’énoncé des nombreuses rencontres à venir dans une Région très élargie, il me revient de citer la librairie Rue de Verneuil, à Annecy, dont la propriétaire est celle qui tenait Jules & Jim, à Cluses, qui a tant fait pour Tébessa et la Partie de cache-cache. Qui me disait il y a 15 ans que Aurelia serait une tuerie, je me souviens. Si quelqu’un pouvait lui dire qu’elle vit une belle vie, malgré tout…

Le podcast, déjà disponible:

22:44 | Lien permanent

13/11/2025

Mathias & Marie - 10 ans.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La tuerie de Charlie-Hebdo avait déjà bien atteint notre idéal de société juste et commune ; celles du 13.11, quand j’y repense, cliniquement, l’a achevé, en ce qui me concerne, même si la solidarité immédiate a été belle, spontanée. J’envie ceux qui y croient encore, moi, je me suis mis en retrait, ne survis que par la Beauté. Et si je repense à Mathias et Marie, c’est parce que je pense à tous les autres : les morts, les blessés, les traumatisés et les hébétés que nous sommes tous restés.

17:13 Publié dans Blog | Lien permanent