09/09/2018

Chronique camélopardine.

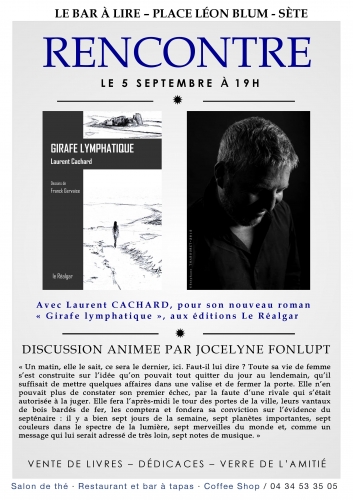

Jocelyne Fonlupt-Kilic est écrivain et fut journaliste, notamment à Radio-Libertaire, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Elle est l'auteure, aux Editions Wartberg, de la collection "Nous les enfants de (...)" (ajoutez l'année qui vous conviendra) et de "Grandir à Lyon dans les années 60 & 70", ce qui nous aura empêché, au moins, de nous marcher sur les pieds. Son dernier ouvrage, "Montpellier, hier/aujourd'hui", comprend les photographies de Jeanne Davy, qui m'a immortalisé mercredi. Après m'avoir interrogé mercredi au Bar à Lire, Jocelyne vient de publier, sur les réseaux sociaux, un article sur ma Girafe que je ne peux pas ne pas publier ici, tout en invitant les lecteurs qui me restent à venir à la Balançoire, le vendredi 21. Parce qu'il va s'y passer des choses qui me dépassent déjà.

"Girafe lymphatique" est le portrait distancié de Clara Ville, une femme qui retrouve son père trente après que ce dernier a quitté le domicile familial, elle avait alors six ans. La construction en abyme du roman en fait une œuvre originale : outre le narrateur qui dresse le portrait discursif du personnage, un second narrateur intervient qui, lui, en brosse le portrait pictural, et qui n’hésite pas à tacler son alter ego lorsque ce dernier laisse son sujet lui échapper.

"Girafe lymphatique" est le portrait distancié de Clara Ville, une femme qui retrouve son père trente après que ce dernier a quitté le domicile familial, elle avait alors six ans. La construction en abyme du roman en fait une œuvre originale : outre le narrateur qui dresse le portrait discursif du personnage, un second narrateur intervient qui, lui, en brosse le portrait pictural, et qui n’hésite pas à tacler son alter ego lorsque ce dernier laisse son sujet lui échapper.

En plus d’observer la vie de Clara Ville « dans la banlieue calme » d’une grande ville, le narrateur scrute parallèlement celle du père installé sur une île. On obtient ainsi des volets consacrés à la vie, chaotique, de la jeune femme et d’autres à celle du père qui s’obstine à produire au piano une interprétation parfaite du Clair de lune de Debussy. Le tout étant entrecoupé des réflexions sur la difficulté à peindre le sujet de la part du narrateur artiste-peintre.

Roman « sec et économe » sur la mémoire, sur l’absence et sur l’amour, la Girafe est aussi un livre sur le piano. Rien de bien surprenant de la part d’un auteur, Laurent Cachard, que l’on sait mélomane et qui affirme « J’aime tellement la musique que j’ai refusé d’en faire. » Il s’était déjà attaqué avec talent à la guitare dans Paco.

Girafe lymphatique est un roman court (82 pages) – la marque de fabrique de Laurent Cachard, qui toutefois, pour déstabiliser la chroniqueuse sans doute, annonce “en terminer avec un roman russe de 600 pages”. Court donc et heureusement car c’est un ouvrage à ne commencer que lorsqu’on dispose de deux heures au moins devant soi. « L’orgueilleuse et la jeune fille perdue de l’enfance » happe le lecteur dans un tourbillon où les personnages dits secondaires ne le sont pas tant que ça.

Franck Gervaise – qui n’est pas responsable des propos sur l’art du livre – a illustré de belle façon ce roman.

Laurent Cachard est l’auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages dont Tébessa 1956, son premier roman paru en 2008 et qui continue d’obtenir un grand succès, mais aussi La Partie de cache-cache, prix du 2e roman à Grignan en 2012, des nouvelles dont Paco en 2015 sur Paco de Lucia...

13:23 Publié dans Blog | Lien permanent

06/09/2018

Girafe aphonique.

On vit heureux, au Bar à lire, on lit heureux, au Bar à vivre. L’endroit est chaleureux, personnel, Stéphane et Sarah en ont fait un authentique lieu de rendez-vous, à Sète. Et de rencontres, musicales, littéraires, n’importe quoi tant que ça propose du talent à en revendre sans se prendre trop au sérieux. C’est ici – puisque les libraires de la ville sont trop occupés par la fréquentation des auteurs importants – que j’ai choisi de présenter ma Girafe, hier, sur la place, une trentaine de curieux attablés devant une bière ou la citronnade locale, délicieuse. Une Girafe passée au crible de Jocelyne (Fonlupt), qui fut journaliste, à qui j’ai demandé de mener l’entretien parce que je savais qu’elle ne donnerait pas dans l’enthousiasme démesuré : pas le genre de la maison. Manque de bol, c’est elle qui m’écrit quelques jours avant qu’elle a trouvé ce roman magnifique et qu’elle n’arrive même pas à trouver le coup de griffe qui contrecarre la caresse. « Mais je vais trouver », ajoute-t-elle, et je lui ai fait confiance. A raison parce que l’entretien était mené de main de maître et qu’il est toujours agréable d’être confrontée à une bonne lectrice, qui donne envie aux spectateurs d’en savoir plus sur l’histoire. Celle de cette Clara Ville dont j’ai parlé pour la première fois en public, répondant aux nombreuses attentes : d’où vient-elle ? Pourquoi cette distance, assumée, avec le personnage ? J’ai aussi tenté de répondre à la fonction des adjuvants, leur dimension tragique. On m’a accusé – gentiment – de ne pas aimer les hommes au vu du portrait que j’en fait dans le roman, d’avoir joué d’un double maléfique avec la directrice de thèse, bienveillant avec le jumeau du père. J’ai lu des extraits sur le Clair de lune que j’ai redécouverts, des leçons d’intention musicale qui m’ont fait sourire quand, dans l’assemblée, certains auront relevé d’eux-mêmes le lapsus de Jocelyne, m’annonçant musicien quand sur sa fiche était écrit mélomane. Le psychanalyste aura relevé l’imposture, mais c’est aussi le droit de l’écrivain que d’être faussaire. En m’adressant à l’assemblée, jouant un peu des bruits des scooters et surveillant du coin de l’œil mon balcon juste en face, je retrouve des ambiances que j’ai connues et qu’il me tarde de retrouver, ou pas. A cinquante ans, je ressens plus le besoin d’être dans l’œuvre que dans sa promotion. Jocelyne parle de mes autres écrits, j’entendrai, à la fin de la rencontre, parler de « Paco » dans mon dos, en des termes plus qu’élogieux. Je vois des visages amis, d’autres concernés, les trois quarts d’heure de l’entretien font la bonne formule. J’essaie d’être juste et pas trop didactique, je parle des portraits de mémoire, de Franck Gervaise, de Tébessa, de « Jules & Jim » et, à un moment, des choix que l’on fait, la conscience de leur contraire. Et de Kierkeggard. Là, je me demande ce qui m’a pris et, puisque personne ne se risque aux questions, dans le public, je me rattrape, saisit un « Trois-Huit » et lit à voix haute, sur la place, la première scène du dialogue de Pôle-Emploi. Rires francs, par vagues, dans le public. L’écrivain devient amuseur, témoin, et c’est un privilège, de la justesse du propos et de la tonalité. Finit épuisé, par contre. C’est la moindre des choses.

On vit heureux, au Bar à lire, on lit heureux, au Bar à vivre. L’endroit est chaleureux, personnel, Stéphane et Sarah en ont fait un authentique lieu de rendez-vous, à Sète. Et de rencontres, musicales, littéraires, n’importe quoi tant que ça propose du talent à en revendre sans se prendre trop au sérieux. C’est ici – puisque les libraires de la ville sont trop occupés par la fréquentation des auteurs importants – que j’ai choisi de présenter ma Girafe, hier, sur la place, une trentaine de curieux attablés devant une bière ou la citronnade locale, délicieuse. Une Girafe passée au crible de Jocelyne (Fonlupt), qui fut journaliste, à qui j’ai demandé de mener l’entretien parce que je savais qu’elle ne donnerait pas dans l’enthousiasme démesuré : pas le genre de la maison. Manque de bol, c’est elle qui m’écrit quelques jours avant qu’elle a trouvé ce roman magnifique et qu’elle n’arrive même pas à trouver le coup de griffe qui contrecarre la caresse. « Mais je vais trouver », ajoute-t-elle, et je lui ai fait confiance. A raison parce que l’entretien était mené de main de maître et qu’il est toujours agréable d’être confrontée à une bonne lectrice, qui donne envie aux spectateurs d’en savoir plus sur l’histoire. Celle de cette Clara Ville dont j’ai parlé pour la première fois en public, répondant aux nombreuses attentes : d’où vient-elle ? Pourquoi cette distance, assumée, avec le personnage ? J’ai aussi tenté de répondre à la fonction des adjuvants, leur dimension tragique. On m’a accusé – gentiment – de ne pas aimer les hommes au vu du portrait que j’en fait dans le roman, d’avoir joué d’un double maléfique avec la directrice de thèse, bienveillant avec le jumeau du père. J’ai lu des extraits sur le Clair de lune que j’ai redécouverts, des leçons d’intention musicale qui m’ont fait sourire quand, dans l’assemblée, certains auront relevé d’eux-mêmes le lapsus de Jocelyne, m’annonçant musicien quand sur sa fiche était écrit mélomane. Le psychanalyste aura relevé l’imposture, mais c’est aussi le droit de l’écrivain que d’être faussaire. En m’adressant à l’assemblée, jouant un peu des bruits des scooters et surveillant du coin de l’œil mon balcon juste en face, je retrouve des ambiances que j’ai connues et qu’il me tarde de retrouver, ou pas. A cinquante ans, je ressens plus le besoin d’être dans l’œuvre que dans sa promotion. Jocelyne parle de mes autres écrits, j’entendrai, à la fin de la rencontre, parler de « Paco » dans mon dos, en des termes plus qu’élogieux. Je vois des visages amis, d’autres concernés, les trois quarts d’heure de l’entretien font la bonne formule. J’essaie d’être juste et pas trop didactique, je parle des portraits de mémoire, de Franck Gervaise, de Tébessa, de « Jules & Jim » et, à un moment, des choix que l’on fait, la conscience de leur contraire. Et de Kierkeggard. Là, je me demande ce qui m’a pris et, puisque personne ne se risque aux questions, dans le public, je me rattrape, saisit un « Trois-Huit » et lit à voix haute, sur la place, la première scène du dialogue de Pôle-Emploi. Rires francs, par vagues, dans le public. L’écrivain devient amuseur, témoin, et c’est un privilège, de la justesse du propos et de la tonalité. Finit épuisé, par contre. C’est la moindre des choses.

Rendez-vous le 21 à la Balançoire. De beaux moments partagés (avec Franck, avec Samantha Barendson à la question) et Jean-Christophe Géminard à la chansonnette.

Photo: V.N

17:56 Publié dans Blog | Lien permanent

01/09/2018

Comme sur une Balançoire.

Pour les Lyonnais qui sont restés mes amis et mes lecteurs, je présenterai ma "Girafe lymphatique" dans cet endroit charmant dont la patronne, Mareva, aime à faire correspondre les belles choses et les bons crus. Je serai, pour l'occasion, interrogé par Samantha Barendson, en compagnie de Franck Gervaise, l'illustrateur du roman. Jean-Christophe Géminard ouvrira une nouvelle ère musicale en interprétant trois de mes chansons. Un beau moment en perspective. Venez nombreux et invitez vos ami(e)s!

13:44 Publié dans Blog | Lien permanent

25/08/2018

Boule & Barthes.

C’est terrible de savoir qu’un écrivain s’est déjà emparé du sujet, mais de voir arriver Bastien Rémy - sur la place du Pouffre, celle de la mairie de Sète, en pleine Saint-Louis - fut une expérience humaine et littéraire incroyable hier. Il faut dire que cet homme-là, que vous et moi ne connaissions pas il y a quelques heures, est un des sosies officiels de Claude François, ceux dont « Podium » nous a appris qu’ils détestaient les « Sardou » et qu’ils prenaient Brassens pour une moustache qui fait rimer couille avec nouille (citation apocryphe). Bastien Rémy est donc arrivé vers la fin des balances –grosse production, huit musiciens, deux choristes – suivi, à distance respectable, des quatre Clodettes officielles, il s’est passé quelque chose de l’ordre de la faille spatio-temporelle, et pas seulement parce que la bande-son diffusait le jingle du journal de TF1 du 11 mars 1978 et l’annonce de sa mort. Un événement dont tout le monde se souvient, à condition qu’il l’ait vécu (tautologie), c’est un peu comme la semaine du jeudi de repos, hein ! Bastien Rémy, petit homme frêle, porte sur lui une forme de morgue liée au succès et à l’intemporalité d’un autre que lui, qu’il représente sur scène tous les soirs ou presque. Incarner le désincarné, voilà un drôle de dessein, comme si la responsabilité d’une centaine de tubes, ces chansons que tout le monde connaît lui incombait. Le principe d’un spectacle pareil, c’est de remonter le temps, de créer l’illusion d’une époque dorée. Sur la place, que des badauds investissent dès les répétitions, l’après-midi, les vacanciers ont la même allure que dans les années 70, n’ont sans doute pas conscience que les temps ont changé : eux-mêmes n’ont sans doute jamais écouté Bob Dylan, ne se seraient jamais douté qu'il pût finir Prix Nobel de littérature. Un spectacle de Clo-Clo en 2018, c’est a-temporel et fascinant : il faut surmonter le pathétique de la situation et la prendre comme un exutoire. Hurler, chanter, se convaincre qu’il n’est pas mort, en plus qu’il n’a jamais été le sale type qu’il était. Se remémorer, avec les exégètes, son parcours, son arrivée d’Egypte, sa place de percussionniste. On se rappelle qu’à l’époque, la France supportait Saint-Etienne, qu’il y avait des téléphones à fil dans les DS des ministres, on pourrait citer les « Mythologies » de Barthes, mais la fête est PO-PU-LAIRE, on vous dit, comme la chanson du même nom. Grimé, maquillé, la perruque laquée au dernier stade, Bastien Rémy s’est métamorphosé et le spectacle bat son plein. Outre la performance scénique et musicale, on sent l’homme tenter de poindre au moins un minimum, dans de minuscules insères à destination du public, dans des anecdotes qu’il raconte en forçant sur la nasalité (« Tout l’moooonde !!! Je veux vous entennnnnndre ! »), comme s’il les avait vraiment vécues. Comme si Tina (Turner), Franck (Sinatra) ou Céline (Dion) étaient les collègues de boulot de Bastien Rémy. C’est son travail, sa vie, une allégorie de ce pourrait être l’éternité, à force de reproduction. Quand Granier chante Brassens, son grand oncle, à Sète, il y a autant de ferveur mais celle-ci est doublée d’une forme de recueillement, d’admiration pour la qualité d’un texte – la base d’une bonne chanson – pas d’abandon et de lâcher-prise, nécessaires pour entonner les magnoliiiiiiiiias for eveeeeeeuuuuuur avec son voisin de concert. L’avantage de la St Louis, c’est que le zinc de chez Boule vous prépare à ce type d’épreuve. Plus complexe qu’il n’y paraît : il ne faudrait pas paraître snob à bouder des plaisirs simples comme ceux-ci. Il y avait forcément des Sardou planqués sur la place à pester contre le succès d’un tel concert, quarante ans après la poussée d’Archimède confondue avec les théories de Benjamin Franklin. Pas un Polnareff, par contre, à ma connaissance. Un Brassens, régional de l’étape, pas plus convaincu aujourd’hui qu’il ne l’était la veille, je crois. Mais des Clodettes, dans le public, qui ont tout chanté de A à Z et reproduit des chorégraphies à paillettes qu’elles n’avaient plus sorties depuis… Depuis ? La question n’a aucune espèce d’importance : j’ai cru croiser Roger Gicquel à la sortie du concert, il avait l’air ravi. La France n’a plus peur.

C’est terrible de savoir qu’un écrivain s’est déjà emparé du sujet, mais de voir arriver Bastien Rémy - sur la place du Pouffre, celle de la mairie de Sète, en pleine Saint-Louis - fut une expérience humaine et littéraire incroyable hier. Il faut dire que cet homme-là, que vous et moi ne connaissions pas il y a quelques heures, est un des sosies officiels de Claude François, ceux dont « Podium » nous a appris qu’ils détestaient les « Sardou » et qu’ils prenaient Brassens pour une moustache qui fait rimer couille avec nouille (citation apocryphe). Bastien Rémy est donc arrivé vers la fin des balances –grosse production, huit musiciens, deux choristes – suivi, à distance respectable, des quatre Clodettes officielles, il s’est passé quelque chose de l’ordre de la faille spatio-temporelle, et pas seulement parce que la bande-son diffusait le jingle du journal de TF1 du 11 mars 1978 et l’annonce de sa mort. Un événement dont tout le monde se souvient, à condition qu’il l’ait vécu (tautologie), c’est un peu comme la semaine du jeudi de repos, hein ! Bastien Rémy, petit homme frêle, porte sur lui une forme de morgue liée au succès et à l’intemporalité d’un autre que lui, qu’il représente sur scène tous les soirs ou presque. Incarner le désincarné, voilà un drôle de dessein, comme si la responsabilité d’une centaine de tubes, ces chansons que tout le monde connaît lui incombait. Le principe d’un spectacle pareil, c’est de remonter le temps, de créer l’illusion d’une époque dorée. Sur la place, que des badauds investissent dès les répétitions, l’après-midi, les vacanciers ont la même allure que dans les années 70, n’ont sans doute pas conscience que les temps ont changé : eux-mêmes n’ont sans doute jamais écouté Bob Dylan, ne se seraient jamais douté qu'il pût finir Prix Nobel de littérature. Un spectacle de Clo-Clo en 2018, c’est a-temporel et fascinant : il faut surmonter le pathétique de la situation et la prendre comme un exutoire. Hurler, chanter, se convaincre qu’il n’est pas mort, en plus qu’il n’a jamais été le sale type qu’il était. Se remémorer, avec les exégètes, son parcours, son arrivée d’Egypte, sa place de percussionniste. On se rappelle qu’à l’époque, la France supportait Saint-Etienne, qu’il y avait des téléphones à fil dans les DS des ministres, on pourrait citer les « Mythologies » de Barthes, mais la fête est PO-PU-LAIRE, on vous dit, comme la chanson du même nom. Grimé, maquillé, la perruque laquée au dernier stade, Bastien Rémy s’est métamorphosé et le spectacle bat son plein. Outre la performance scénique et musicale, on sent l’homme tenter de poindre au moins un minimum, dans de minuscules insères à destination du public, dans des anecdotes qu’il raconte en forçant sur la nasalité (« Tout l’moooonde !!! Je veux vous entennnnnndre ! »), comme s’il les avait vraiment vécues. Comme si Tina (Turner), Franck (Sinatra) ou Céline (Dion) étaient les collègues de boulot de Bastien Rémy. C’est son travail, sa vie, une allégorie de ce pourrait être l’éternité, à force de reproduction. Quand Granier chante Brassens, son grand oncle, à Sète, il y a autant de ferveur mais celle-ci est doublée d’une forme de recueillement, d’admiration pour la qualité d’un texte – la base d’une bonne chanson – pas d’abandon et de lâcher-prise, nécessaires pour entonner les magnoliiiiiiiiias for eveeeeeeuuuuuur avec son voisin de concert. L’avantage de la St Louis, c’est que le zinc de chez Boule vous prépare à ce type d’épreuve. Plus complexe qu’il n’y paraît : il ne faudrait pas paraître snob à bouder des plaisirs simples comme ceux-ci. Il y avait forcément des Sardou planqués sur la place à pester contre le succès d’un tel concert, quarante ans après la poussée d’Archimède confondue avec les théories de Benjamin Franklin. Pas un Polnareff, par contre, à ma connaissance. Un Brassens, régional de l’étape, pas plus convaincu aujourd’hui qu’il ne l’était la veille, je crois. Mais des Clodettes, dans le public, qui ont tout chanté de A à Z et reproduit des chorégraphies à paillettes qu’elles n’avaient plus sorties depuis… Depuis ? La question n’a aucune espèce d’importance : j’ai cru croiser Roger Gicquel à la sortie du concert, il avait l’air ravi. La France n’a plus peur.

11:58 Publié dans Blog | Lien permanent

24/08/2018

Un cinq à Sète.

10:21 Publié dans Blog | Lien permanent

21/08/2018

Vague à l'âme (de fond).

C'est donc aujourd'hui, officiellement, que sort la "Girafe lymphatique". Ceux qui ont reçu le roman, déjà, parce qu'ils l'avaient précommandé aux Editions Le Réalgar, en ont fait un retour plus que positif, je suis déjà rassuré, en partie. Un peu dépité, aussi: quel(le) libraire, quel(le) bibliothécaire va pousser la curiosité jusqu'à la commande de ce petit (mais magnifique) ouvrage, qui va m'inviter à tel salon, dont la plupart, ces dernières années, se sont déroulés sans moi? Quel(le) auteur(e) de mes ami(e)s va chroniquer mon roman, le référencer dans telle revue? J'ai un parcours, quelques états de service que je rappelle sempiternellement en quatrième de couverture, certains gamins de 3ème se sont fadés une explication de texte sur "Tébessa" et pourtant, en dix ans, mon réseau a fondu comme neige au soleil. Des promesses n'ont pas été tenues, des paresses se sont installées et là, paf, à 50 ans, j'aborde mon avant-dernier ouvrage avec bonheur d'un côté, et crainte (qu'il passe inaperçu) de l'autre.

C'est donc aujourd'hui, officiellement, que sort la "Girafe lymphatique". Ceux qui ont reçu le roman, déjà, parce qu'ils l'avaient précommandé aux Editions Le Réalgar, en ont fait un retour plus que positif, je suis déjà rassuré, en partie. Un peu dépité, aussi: quel(le) libraire, quel(le) bibliothécaire va pousser la curiosité jusqu'à la commande de ce petit (mais magnifique) ouvrage, qui va m'inviter à tel salon, dont la plupart, ces dernières années, se sont déroulés sans moi? Quel(le) auteur(e) de mes ami(e)s va chroniquer mon roman, le référencer dans telle revue? J'ai un parcours, quelques états de service que je rappelle sempiternellement en quatrième de couverture, certains gamins de 3ème se sont fadés une explication de texte sur "Tébessa" et pourtant, en dix ans, mon réseau a fondu comme neige au soleil. Des promesses n'ont pas été tenues, des paresses se sont installées et là, paf, à 50 ans, j'aborde mon avant-dernier ouvrage avec bonheur d'un côté, et crainte (qu'il passe inaperçu) de l'autre.

Il est temps que les bonnes fées que me souhaitait Laurence Tardieu se penchent de nouveau sur mon travail: offrez une Girafe si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, aux libraires, de préférence. Commandez-leur un nouvel exemplaire pour quelqu'un que vous aimez: pour 11€, il aura un Cachard et trois Gervaise chez lui, c'est donné. Et dites-leur que sous mes airs atrabilaires, je n'ai (encore) mangé personne. Le document suivant leur permettra de savoir de qui et de quoi on parle :

GL DOSSIER DE COM.pdf

©Photo (de Toscane) : Frédérique Ettori, qui chroniquera la Girafe sur France 3 Corse, dans quelques jours (diffusion en octobre).

15:55 Publié dans Blog | Lien permanent

07/08/2018

Le Bras armé de Jean-Louis Murat.

Je suis extrêmement triste d’apprendre la disparition de Didier Le Bras, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’on parle là d’un homme exquis – ce qui ne permet jamais d’échapper à la mort, néanmoins – que je n’ai jamais rencontré mais avec qui j’ai échangé par le biais des réseaux sociaux, d’abord publiquement puis, souvent, en messages privés. Ensuite parce que j’ai découvert, sous un langage délicieusement suranné, un homme profondément marqué par son enfance paysanne, assez dure à ce que j’ai cru comprendre, partagé à égale distance entre deux passions. Le football, en éducateur, dont il dénonçait les dérives individualistes et vénales dans un livre paru récemment : « Foot passion, foot prison », dont il continuait, inlassablement, à enseigner les valeurs collectives et sociétales au Stade Rennais et ailleurs, dans sa Bretagne natale ; Jean-Louis Murat ensuite, une passion que nous partagions, et pour lequel il a entrepris un travail remarquable de somme : son blog – partagé en sept sections ! – est une véritable exégèse du travail de l’Auvergnat, et c’est là que le sujet s’impose de lui-même : que faire d’une telle œuvre, numérique, publique, quand son auteur a disparu ? Quel éditeur – je crois qu’il y avait deux ouvrages en perspective, je ne sais pas s’il les a terminés – prendra le pari (risqué) de la rendre accessible, définitive, historique ? A chaque fois que nous nous écrivions, Didier Le Bras vantait ma qualité littéraire, l’associait à une intransigeance qu’il retrouvait dans les nombreux conflits – j’aime un peu ça, aussi – que j’ai parfois eus avec quelques membres de la Muratie, ces ayatollahs de l’adoration et de l’exclusivité. Il montrait un respect énorme de l’enseignement, des valeurs de transmission et de respect qu’il représentait pour lui et qu’il appliquait, à son échelle, avec « ses petits », comme il les appelait. Le Bras & Murat, c’est un travail commun monumental, sans qu’ils se soient jamais rencontrés, je crois, ou alors avec la discrétion qui leur sied à tous les deux. Murat est orphelin, aujourd’hui, et nous le sommes tous un peu avec lui. La question de son travail – digne d’une thèse d’Etat, entre philologie, topologie, discophilie – reste posée. Je ne connais personne qui ait cette force de travail, de patience et d’abnégation. Tout l’inverse de quelques autres qui gravitent autour du Berger de Chamablanc. Farewell, Didier ! J’aurais aimé te rencontrer.

Je suis extrêmement triste d’apprendre la disparition de Didier Le Bras, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’on parle là d’un homme exquis – ce qui ne permet jamais d’échapper à la mort, néanmoins – que je n’ai jamais rencontré mais avec qui j’ai échangé par le biais des réseaux sociaux, d’abord publiquement puis, souvent, en messages privés. Ensuite parce que j’ai découvert, sous un langage délicieusement suranné, un homme profondément marqué par son enfance paysanne, assez dure à ce que j’ai cru comprendre, partagé à égale distance entre deux passions. Le football, en éducateur, dont il dénonçait les dérives individualistes et vénales dans un livre paru récemment : « Foot passion, foot prison », dont il continuait, inlassablement, à enseigner les valeurs collectives et sociétales au Stade Rennais et ailleurs, dans sa Bretagne natale ; Jean-Louis Murat ensuite, une passion que nous partagions, et pour lequel il a entrepris un travail remarquable de somme : son blog – partagé en sept sections ! – est une véritable exégèse du travail de l’Auvergnat, et c’est là que le sujet s’impose de lui-même : que faire d’une telle œuvre, numérique, publique, quand son auteur a disparu ? Quel éditeur – je crois qu’il y avait deux ouvrages en perspective, je ne sais pas s’il les a terminés – prendra le pari (risqué) de la rendre accessible, définitive, historique ? A chaque fois que nous nous écrivions, Didier Le Bras vantait ma qualité littéraire, l’associait à une intransigeance qu’il retrouvait dans les nombreux conflits – j’aime un peu ça, aussi – que j’ai parfois eus avec quelques membres de la Muratie, ces ayatollahs de l’adoration et de l’exclusivité. Il montrait un respect énorme de l’enseignement, des valeurs de transmission et de respect qu’il représentait pour lui et qu’il appliquait, à son échelle, avec « ses petits », comme il les appelait. Le Bras & Murat, c’est un travail commun monumental, sans qu’ils se soient jamais rencontrés, je crois, ou alors avec la discrétion qui leur sied à tous les deux. Murat est orphelin, aujourd’hui, et nous le sommes tous un peu avec lui. La question de son travail – digne d’une thèse d’Etat, entre philologie, topologie, discophilie – reste posée. Je ne connais personne qui ait cette force de travail, de patience et d’abnégation. Tout l’inverse de quelques autres qui gravitent autour du Berger de Chamablanc. Farewell, Didier ! J’aurais aimé te rencontrer.

12:20 Publié dans Blog | Lien permanent

25/07/2018

Ceux qui s'en vont.

Le plus dur, c'est de s'excuser auprès des arbres. Et de les remercier.

21:51 Publié dans Blog | Lien permanent