12/12/2018

Ground Countrol to Major Tom - 9

De mes dix ans, paradoxe à part, je garde moins de souvenirs que de la décennie qui précède. J’ai quelques visions, bien sûr, notamment une, marquante : écrire 2000, l’année, sans imaginer que je pusse y arriver un jour. Me rappeler le calcul mental des 32 ans que j’aurais, à ce moment-là, me demander si la vie se passerait dans l’espace, comme dans « Cosmos 1999 » : nous en avions déjà les cols roulés en lycra… Je me souviens du jour où j’ai écrit 2000 et où toute cette métaphysique m’est tombée dessus ; avant que je tombe moi-même du muret séparant la cour supérieure de celle des petits, à St Denis. Une peur bleue, un bon réflexe de protection et au final, un bras cassé. Mais une barrière de protection installée, depuis. Depuis quarante ans, à la louche. Quel individu peut prétendre laisser une telle trace, indélébile, dans l’établissement qu’il a fréquenté ?

20:08 Publié dans Blog | Lien permanent

11/12/2018

Ground Countrol to Major Tom - 10

On dit que la mémoire se construit vers six ans, qu’avant, c’est la relecture des impressions qui fait l’impression. On connaît le mécanisme soudain du déclenchement des souvenirs, mais on sait aussi que c’est par petites touches qu’il revient. De ma petite enfance, il me reste le goût de la brioche ronde que m’avait offerte mon grand-père maternel, le seul que j’aie connu, mort quand j’avais sept ans. Mais je me souviens précisément des odeurs de mes grands-mères, tout en contrastes : l’une était ronde et enjouée, à l’accent chantant, l’autre était sèche et austère. Sans doute ce qu’elles mangeaient ou buvaient a-t-il déterminé leur odeur corporelle et chacune des pores et des glandes sébacées de mes mémés ont construit ma mémoire, me ramenant les lieux, les goûters (l’une faisait les gâteaux, l’autre les achetait), les silences et les moments d’échange. Comme l’inessentiel fait office, je me souviendrai de la gaufre que m’a achetée l’une, de l’album de bande-dessinée que m’a offert l’autre. Des BD que j’échangeais dans la cour d’école primaire avec Philippe Cavalazzio ou Frédérique Carabin, avant qu’elle parte et – déjà – m’offre mon premier vrai chagrin d’amour. A sept ans. Depuis, je peux ne pas savoir ce que j’ai fait la veille mais reconstituer pas à pas le théâtre d’une de mes sensations d’enfance. Avec précision. C’était en exergue de « la partie de cache-cache », ce livre que j’ai écrit en sollicitant l’enfant que j’étais, le conjurant de ne pas le tromper.

« La maturité de l’homme, cela veut dire retrouver le sérieux que l’on avait au jeu, étant enfant » Par delà le bien et le mal, F.Nietzsche, 1888

17:42 Publié dans Blog | Lien permanent

06/12/2018

Ce soir, je vous remercie de vous.

Il faut croire que souvent tout concorde, surtout quand on n’en a plus envie. Il me fallait de l’énergie, à la fin d’une longue journée, pour m’extraire de mon repos et de mes pénates. La même démarche, l’engagement, qu’il faut pour aller voir des gens – à mon âge, plutôt des artistes – et ne pas se limiter à son univers, fût-il dense et, à son sens propre, complet. Deux choses m’ont mis la puce à l’oreille, ce jeudi soir : d’abord parce qu’un concert de chansons de Barbara le 6 décembre, c’est pile poil (voir la note du même jour), sans que personne de l’assemblée ne le sache, célébrer le 32ème anniversaire de la manifestation anti-Devaquet qui coûta la vie à Malik Oussekine et inspira à la dame en noir sa dernière grande chanson (« les enfants de novembre") ; ensuite parce que dans cette île vraiment singulière, il y a une multitude d’îlots que personne ne connaît vraiment et qu’un endroit, identifié bouge abandonné de l’extérieur et cabaret new-yorkais lounge et branché en inside méritait à lui seul le détour. Rien ne permet de le savoir, mais l’endroit se nomme Brassens-Révolution, parce qu’il est à l’angle de la rue du même nom (la dernière à porter cette appellation avec la Havane ?) et la rue Henri Barbusse, pour filer la métaphore Coco. Il est tenu – j’en saurai plus bientôt – par un homme qui fait sensiblement un mètre de plus que moi (ce qui dissuade) et un autre qui a eu l’élégance de me servir un verre gracieusement, une fois le bar fermé, pendant le concert, au vu de ma première réaction. A ce trio improbable, intitulé « Sans bagage », du nom d’une chanson de Barbara, réceptacle de sa vision des amours qu’il vaut mieux lâcher avant qu’elles se ternissent. C’est ainsi que Martine Bousquet et « ses hommes » - hors de question qu’on utilise une autre appellation – ont entamé un récital qui, en deux fois une petite heure, m’ont replongé (moi et d’autres) trente ans en arrière, à Bordeaux ou à Lyon, le temps, l’écart, de retrouver en y allant, cette excitation particulière d’aller à la rencontre de cette chanteuse qui donnait rendez-vous à son public mais le suppliait, dans le même temps, de la laisser partir, fermer ses volets de la maison de Précy pour méditer sur, à la louche, le temps qui passe, les amours qui font de même et l’idée – après qu’elle a chanté Brassens ou Brel – qu’une femme puisse enfin apporter ses propres mots aux maux qu’elle vit.

Il faut croire que souvent tout concorde, surtout quand on n’en a plus envie. Il me fallait de l’énergie, à la fin d’une longue journée, pour m’extraire de mon repos et de mes pénates. La même démarche, l’engagement, qu’il faut pour aller voir des gens – à mon âge, plutôt des artistes – et ne pas se limiter à son univers, fût-il dense et, à son sens propre, complet. Deux choses m’ont mis la puce à l’oreille, ce jeudi soir : d’abord parce qu’un concert de chansons de Barbara le 6 décembre, c’est pile poil (voir la note du même jour), sans que personne de l’assemblée ne le sache, célébrer le 32ème anniversaire de la manifestation anti-Devaquet qui coûta la vie à Malik Oussekine et inspira à la dame en noir sa dernière grande chanson (« les enfants de novembre") ; ensuite parce que dans cette île vraiment singulière, il y a une multitude d’îlots que personne ne connaît vraiment et qu’un endroit, identifié bouge abandonné de l’extérieur et cabaret new-yorkais lounge et branché en inside méritait à lui seul le détour. Rien ne permet de le savoir, mais l’endroit se nomme Brassens-Révolution, parce qu’il est à l’angle de la rue du même nom (la dernière à porter cette appellation avec la Havane ?) et la rue Henri Barbusse, pour filer la métaphore Coco. Il est tenu – j’en saurai plus bientôt – par un homme qui fait sensiblement un mètre de plus que moi (ce qui dissuade) et un autre qui a eu l’élégance de me servir un verre gracieusement, une fois le bar fermé, pendant le concert, au vu de ma première réaction. A ce trio improbable, intitulé « Sans bagage », du nom d’une chanson de Barbara, réceptacle de sa vision des amours qu’il vaut mieux lâcher avant qu’elles se ternissent. C’est ainsi que Martine Bousquet et « ses hommes » - hors de question qu’on utilise une autre appellation – ont entamé un récital qui, en deux fois une petite heure, m’ont replongé (moi et d’autres) trente ans en arrière, à Bordeaux ou à Lyon, le temps, l’écart, de retrouver en y allant, cette excitation particulière d’aller à la rencontre de cette chanteuse qui donnait rendez-vous à son public mais le suppliait, dans le même temps, de la laisser partir, fermer ses volets de la maison de Précy pour méditer sur, à la louche, le temps qui passe, les amours qui font de même et l’idée – après qu’elle a chanté Brassens ou Brel – qu’une femme puisse enfin apporter ses propres mots aux maux qu’elle vit.

Martine Bousquet, disons-le tout net, a tout pour chanter Barbara : la gouaille et la fragilité, le profil sec et arqué que la lumière sublime. Celui d’un « Aigle noir » qu’elle a le bon goût de ne pas mettre au répertoire : trop personnel, trop incompris. Dès le premier morceau, je suis conquis, et il en faut, sur le sujet : c’est juste, équilibré, la formation guitare (tout en arpèges et en picking) - accordéon sonnant parfaitement avec la voix. A la guitare, Giovanni Ruffino, auteur-compositeur-interprète, Brassensophile piémontais, porte haut le manche et répond, en aller-retour permanent, au toucher de Pascal Rouger, un accordéoniste qui faillit lâcher prise jusqu’au moment où il entendit, dit-on, Roland Romanelli jouer pour la dame en noir. De ces heureuses rencontres, Martine Bousquet fit des représentations de Brassens ou Bobby Lapointe à « 22, V’là Georges » et leur proposa, en guise de continuum, un récital des plus belles chansons de Barbara. Impossible à choisir sans renoncer, évidemment, mais qui fit, hier, bouger plus d’un postérieur sur un siège ou debout, au fond. De là où j’ai encaissé, au plus lointain de mon âme, les « Vienne », « Dis, quand reviendras-tu ? », « Mon enfance », « Göttingen », « Nantes », et j’en passe, jusqu’à l'absolue "Solitude" et l’inévitable « Ma plus belle histoire d’amour », autant de titres qui ne font pas seulement une œuvre, mais un parcours de vie, un temps retrouvé. Je découvre (encore) dans « Mes insomnies » que la dame a piqué un vers à Hamlet, je retrouve – l’aspiration de Martine – l’ambiance des cabarets que je n’ai bien sûr pas connue. Mais dans mon anachronisme assumé, j’ai vu dix fois Barbara sur scène – entre mes 20 ans à moi et sa mort à elle – et heureusement, hier, je ne me suis pas senti seul : une femme se lève de son tabouret et me rejoint derrière, disant le texte et m’emportant dans la gestuelle (sans être vu). On retrouve, le temps d’un soupir, une époque dont nous ne sommes pas bêtement nostalgiques, mais qui nous manque par sa poésie et la profondeur de ses mots. Chacun y va de son anecdote et de sa connaissance de la longue dame brune, mais sans étalage. Même cet homme, longuement remercié par Martine, qui a connu Barbara à ses débuts, qui en sait plus que tout le monde, sur Liliane Bénelli, par exemple, l’accompagnatrice au destin tragique, héroïne immortelle, cependant, de la « petite Cantate ». Il se passe plus que ce qu’un seul être peut supporter, dans ce lieu improbable, et il est temps de retourner le compliment : « Ce soir, je vous remercie de vous », Martine, Giovanni & Pascal, ainsi que tous ceux qui ont œuvré à cette belle Générale. J’ai eu le bonheur, par anticipation, de dire de vive voix à celle qui fut Barbara, ce soir, ce que je pensais de son spectacle, en production : des mots que j’ai empruntés à William Sheller, qui travailla pour elle, au moment où un dénommé Patrick B. commit, il y a peu, un crime contre l’intégrité musicale. « On ne chante pas Barbara avec une voix de déménageur ». Dans sa justesse et sa fragilité, dans ses ratés magnifiques, sa volonté de bien faire - quitte à trop parler - et dans tout ce qu’elle a donné d’elle-même, cette femme mérite largement de continuer la route. De poursuivre celle qu’on a tous vécue. Ça n’est pas seulement une heureuse surprise : c’est un privilège. Personnellement, je l'y attendrai, et reviendrai, dans une sublime et assumée anamnèse.

23:34 Publié dans Blog | Lien permanent

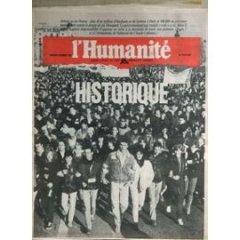

Comme des milliers d'oiseaux.

C’est en approchant du car qu’on a senti que quelque chose s’était tramé. C’était dans l’air, une pesanteur qui contrastait avec nos mines réjouies de gamins en vadrouille dans Paris. Le genre d’événement dont on se souvient longtemps du moment qui en a précédé l’annonce, puisque, juste après, plus rien n’est ni ne sera plus pareil. Cette intuition, personne de nous trois, ne l’a formulée, sur le Champ de Mars, mais chacun, en soi, l’a retenue, le plus longtemps possible, a souhaité, sans doute, que le chemin se refasse, à l’envers, comme une scène de cinéma qu’on refait parce que la première n’est pas réussie. Tout un pan de ce pour quoi nous étions venus allait se retourner contre nous, pas parce qu’on en était responsable, mais parce qu’on s’en était, un temps, désolidarisé. Les incidences d’une action nous viennent parfois avant la conscience de l’action elle-même. Ce six décembre allait nous marquer à vif, pour ce qu’on en avait raté : il y aurait toujours, et jusqu’au bout, une réserve, un goût amer, sans qu’on l’ait connu, lui, sans qu’on pût, le cas échéant, faire quelque chose pour lui, sinon avoir été à sa place, au mauvais endroit, au mauvais moment. Sans qu’on ait compris, encore, que la fin de la manifestation, à laquelle nous nous étions soustraits, avait signé la fin de sa vie, les premières rumeurs, les images, puis les annonces. Nous en étions, et aurions dû triompher de simplement en avoir été, mais non. L’histoire ne se refait pas, et nos aînés, qui s’étaient inventé une résistance, n’ont pas dû vivre mieux dans la connaissance, intime, de leur lâcheté. Nous n’avions commis aucun crime, à part celui d’avoir échappé aux voltigeurs. Mais il y avait tout cela, le drame et les trente ans qui suivraient, dans les cinquante derniers mètres qui nous séparaient du car du retour. Le même qui nous avait déposés, au petit matin, avec nos rêves, nos révoltes, notre certitude qu’on les ferait tomber tous, et non pas qu’un de nous y resterait. Sur le pavé de la rue Monsieur-le-Prince.

C’est en approchant du car qu’on a senti que quelque chose s’était tramé. C’était dans l’air, une pesanteur qui contrastait avec nos mines réjouies de gamins en vadrouille dans Paris. Le genre d’événement dont on se souvient longtemps du moment qui en a précédé l’annonce, puisque, juste après, plus rien n’est ni ne sera plus pareil. Cette intuition, personne de nous trois, ne l’a formulée, sur le Champ de Mars, mais chacun, en soi, l’a retenue, le plus longtemps possible, a souhaité, sans doute, que le chemin se refasse, à l’envers, comme une scène de cinéma qu’on refait parce que la première n’est pas réussie. Tout un pan de ce pour quoi nous étions venus allait se retourner contre nous, pas parce qu’on en était responsable, mais parce qu’on s’en était, un temps, désolidarisé. Les incidences d’une action nous viennent parfois avant la conscience de l’action elle-même. Ce six décembre allait nous marquer à vif, pour ce qu’on en avait raté : il y aurait toujours, et jusqu’au bout, une réserve, un goût amer, sans qu’on l’ait connu, lui, sans qu’on pût, le cas échéant, faire quelque chose pour lui, sinon avoir été à sa place, au mauvais endroit, au mauvais moment. Sans qu’on ait compris, encore, que la fin de la manifestation, à laquelle nous nous étions soustraits, avait signé la fin de sa vie, les premières rumeurs, les images, puis les annonces. Nous en étions, et aurions dû triompher de simplement en avoir été, mais non. L’histoire ne se refait pas, et nos aînés, qui s’étaient inventé une résistance, n’ont pas dû vivre mieux dans la connaissance, intime, de leur lâcheté. Nous n’avions commis aucun crime, à part celui d’avoir échappé aux voltigeurs. Mais il y avait tout cela, le drame et les trente ans qui suivraient, dans les cinquante derniers mètres qui nous séparaient du car du retour. Le même qui nous avait déposés, au petit matin, avec nos rêves, nos révoltes, notre certitude qu’on les ferait tomber tous, et non pas qu’un de nous y resterait. Sur le pavé de la rue Monsieur-le-Prince.

Les parents, à Lyon, devaient se faire un sang d’encre en voyant ces véhicules retournés puis incendiés, ces jeunes cagoulés et d’autres en larme parce qu’ils n’avaient prévu ni le citron – à verser sur les yeux pour dissiper les effets des lacrymogènes – ni les coups portés, par les CRS d’abord, venus dissiper la manif, par les policiers en civil, ensuite, qui frappaient fort, frappaient les plus faibles, les plus isolés, leur faisaient payer leur audace, leur fronderie contre l’autorité, contre le premier d’entre eux, aussi. Ah ça, Charles, il a dû s’en délecter, des rapports des quartiers généraux! Il allait, comme le Grand, comme le vrai, débarrasser Paris de la chienlit, faire comprendre aux provinciaux qu’y monter avait un coût, et qu’ils allaient le payer. Aucune cabine de disponible aux alentours du car, et l’énervement qui gagne les conducteurs, inquiets à l’idée que leur bus soit pris dans la nasse, qu’on ferme les issues, que rien, dans les horaires pas plus que dans le déroulement, ne soit respecté. On venait de mettre, en trois mois, plus d'un million de personnes dans la ru, 400 000 à Paris, aujourd'hui : ça n’était pas sans rappeler 68. 68-86, il suffit d’inverser les chiffres, comme Orwell dans 84, écrit en 48. La dystopie, ça n’était, pas plus que l’utopie, dans les gênes de ceux qui voyaient le France telle qu’elle les avait toujours servis : il fallait de l’ordre, parce que du désordre vient l’idée qu’il est parfois plus juste que l’ordre qu’on impose. C’était ce qu’il fallait faire comprendre à cette génération, en passant par les médias, par les sbires de service, aussi : le coup du Sida mental, quel génie ! «Les enfants du rock débile, les béats de Coluche et de Renaud, ahuris par les saturnales de Touche pas à mon pote !», quel lyrisme ! Tout y était, le conflit de générations, la morgue, l'aveuglement cynique. La peur de ne plus en être, aussi.

"Les enfants de novembre", à poursuivre.

16:34 Publié dans Blog | Lien permanent

26/11/2018

Visions de Lyon.

"Ils se présentèrent, tous les six réunis, devant l’entrée, monumentale, du Hall Tony-Garnier, le premier mai 1914, jour de la fête internationale du Travail, celle du Muguet, aussi. La foule était impressionnante, les badauds se pressaient autour des tourniquets, et les queues donnèrent lieu à quelques bousculades et noms d’oiseaux. Les dames en corsage au col montant, manches en haut de pagode, celles en robe du soir, bouillonnés de mousseline et décors brodés, les plus modernes, en costume-tailleur, se plaignaient de ce qu’il fallût attendre pour entrer dans le hall, admirer les premiers stands de machines et d’industrie lourde, et les voitures, qui intéressaient leurs maris. Elles avaient hâte d’arriver aux pavillons, au village alpin reconstitué et sa ferme modèle, ses Savoyardes en costume traditionnel, au pavillon pour l’horticulture, son hall couvert, ses serres, le stade de la Société française des roses, créée ici, en 96. On se tassait devant le pavillon de l’alimentation, dans l’espoir de déguster des spécialités locales et exotiques. Anton se soumettait au rythme du groupe, à leur promenade sans but, au gré de l’espace que la foule laissait, des allées et venues de Aurélia qui, à vouloir tout voir, risquait de tout rater. Mais il n’attendait que le moment du pavillon des Soies et des Soieries, l’exposition des mûriers, des élevages de vers à soie, mais surtout des nouvelles techniques et des machines que Beurrier allait choisir. Il patientait, mais prenait sur lui : il n’aimait ni la foule, ni cette façon de toucher à tout sans s’intéresser à rien. Mais ils étaient là, participaient de l’événement, et Igor, Vladislav et lui discutèrent de la Cité hygiéniste, défendue par Herriot et Courmont, lui-même Professeur d’hygiène. Le traitement des eaux, des ordures, l’insalubrité, l’alcoolisme, tout cela devenait une préoccupation publique et politique, et cela plaisait à Igor, qui y voyait des applications moins improbables que le delirium de son père, la veille. Vladislav s’intéressa au Pavillon de l’Institut Pasteur, aux cultures de tuberculose et para-tuberculose, aux pièces anatomiques mais aussi à la question de la pratique sportive, qui l’interpella, au nom du corps qu’il s’était sculpté depuis son passage à tabac par les mécanos du train, et son apprentissage à l’Organisation. Eux, les cosmopolites, hommes aux nationalités et identités multiples, se promenaient dans un monde qui leur correspondait, où les Lyonnais, un peu hébétés, entendaient parler toutes les langues, visitaient sans bouger de chez eux des pays et des modes de vie qu’ils ne verraient jamais de leur existence. Et qu’ils auraient préféré, pourtant, à ce qui allait leur tomber dessus, à peine quatre mois après l’inauguration, un mois après la visite de Poincaré. Lyon cessait d’être le Centre du Monde puisque ce monde-là chutait à Sarajevo."

"Ils se présentèrent, tous les six réunis, devant l’entrée, monumentale, du Hall Tony-Garnier, le premier mai 1914, jour de la fête internationale du Travail, celle du Muguet, aussi. La foule était impressionnante, les badauds se pressaient autour des tourniquets, et les queues donnèrent lieu à quelques bousculades et noms d’oiseaux. Les dames en corsage au col montant, manches en haut de pagode, celles en robe du soir, bouillonnés de mousseline et décors brodés, les plus modernes, en costume-tailleur, se plaignaient de ce qu’il fallût attendre pour entrer dans le hall, admirer les premiers stands de machines et d’industrie lourde, et les voitures, qui intéressaient leurs maris. Elles avaient hâte d’arriver aux pavillons, au village alpin reconstitué et sa ferme modèle, ses Savoyardes en costume traditionnel, au pavillon pour l’horticulture, son hall couvert, ses serres, le stade de la Société française des roses, créée ici, en 96. On se tassait devant le pavillon de l’alimentation, dans l’espoir de déguster des spécialités locales et exotiques. Anton se soumettait au rythme du groupe, à leur promenade sans but, au gré de l’espace que la foule laissait, des allées et venues de Aurélia qui, à vouloir tout voir, risquait de tout rater. Mais il n’attendait que le moment du pavillon des Soies et des Soieries, l’exposition des mûriers, des élevages de vers à soie, mais surtout des nouvelles techniques et des machines que Beurrier allait choisir. Il patientait, mais prenait sur lui : il n’aimait ni la foule, ni cette façon de toucher à tout sans s’intéresser à rien. Mais ils étaient là, participaient de l’événement, et Igor, Vladislav et lui discutèrent de la Cité hygiéniste, défendue par Herriot et Courmont, lui-même Professeur d’hygiène. Le traitement des eaux, des ordures, l’insalubrité, l’alcoolisme, tout cela devenait une préoccupation publique et politique, et cela plaisait à Igor, qui y voyait des applications moins improbables que le delirium de son père, la veille. Vladislav s’intéressa au Pavillon de l’Institut Pasteur, aux cultures de tuberculose et para-tuberculose, aux pièces anatomiques mais aussi à la question de la pratique sportive, qui l’interpella, au nom du corps qu’il s’était sculpté depuis son passage à tabac par les mécanos du train, et son apprentissage à l’Organisation. Eux, les cosmopolites, hommes aux nationalités et identités multiples, se promenaient dans un monde qui leur correspondait, où les Lyonnais, un peu hébétés, entendaient parler toutes les langues, visitaient sans bouger de chez eux des pays et des modes de vie qu’ils ne verraient jamais de leur existence. Et qu’ils auraient préféré, pourtant, à ce qui allait leur tomber dessus, à peine quatre mois après l’inauguration, un mois après la visite de Poincaré. Lyon cessait d’être le Centre du Monde puisque ce monde-là chutait à Sarajevo."

Extrait de "Aurélia Kreit", à paraître.

22:50 Publié dans Blog | Lien permanent

21/11/2018

A pleines dents.

Je m'amuse beaucoup, à chaque rencontre, à jouer du contre-emploi et offrir aux personnes qui se sont déplacées un autre visage que celui de l'écrivain du Stream of consciousness, de la métaphysique et de la perte. "Trois-Huit", cette pièce qui ne cesse - promis, juré - de devoir être jouée, me permet de faire rire, vraiment, ce qui en cette période n'est pas une mince affaire. J'en joue des scènes seul, surtout celle de "Pôle-Emploi". Dans ce cas, j'interprète les deux personnages, qui rivalisent de stichomythies pour se perdre et perdre l'auditeur dans un joyeux absurde, un peu grinçant. Manue Cavalière, professeure de Lettres, a aimé ces pièces au point de m'en réciter des passages, à mon grand étonnement. Je l'ai invitée à la lire à haute voix avec moi : ni elle ni moi ne sommes comédiens et cet extrait n'a qu'une valeur affective mais ça tombe bien, c'est la seule qui compte. Pour l'instant : peut-être les comédiens intéressés finiront-ils par se manifester.

18:56 Publié dans Blog | Lien permanent

18/11/2018

Girafe Capitale.

C’est un beau salon que celui de l’Autre Livre, dans la belle Halle des Blancs-Manteaux – il me semble me souvenir que la rue du même nom est aussi une chanson que Sartre a écrite pour Gréco, qui l’a perdue. En plein cœur du Marais, c’est un événement qui attire du monde, qui se déplace pour les petits éditeurs, pour le plaisir de la petite édition de qualité. On rencontre ses futurs lecteurs, on a le loisir d’échanger et de tenter de les convaincre. Les éditions du Réalgar sont visibles de l’entrée, via leur calicot, et leurs présentoirs dressés, qui obligent ses auteurs à certaines contorsions, mais on se tient chaud, et les fraises Tagada d’Isabelle Flaten donnent de la couleur à l’ensemble un peu sombre de l’Orpiment, son département poésie. Il y a du monde à Paris, et le beau temps – soleil, froid sec – favorise la flânerie, et le détour. Il y a de beaux ouvrages, d’autres moins, mais dans ces endroits, chacun trouve son public, pour peu que les auteurs ne se prennent pas trop au sérieux. Je rencontre Valérie B., qui cache sa timidité derrière une des Twin Towers de livres : elle est une des lectrices et la petite main des éditions, elle a aimé la Girafe et ça n’est pas la seule. Ces trois jours parisiens m’auront gonflé d’ondes positives, tant Clara continue de rencontrer son public, tant on me parle d’elle avec émotion. Isabelle – sublime auteure de « Se taire ou pas » et autres – en parle pour moi, me vend avec des mots qui me font rougir, parle d’écriture à ceux qui la cherchent, de finesse d’analyse. Ce court roman est lu d’une traite, le plus souvent, attire l’œil par les dessins de Franck et par ce titre qui accroche : un vrai bonheur quand on me le dit. Isabelle et moi formons un beau duo, complémentaires comme nos livres. Au Réalgar, on rit beaucoup, on perd un peu pied parfois, puis on se remet, au contact, à la vente. Le catalogue fait qu’on vient parfois directement pour Bergougnoux ou Ruben, mais « Bavards » et la « Girafe » se défendent. J’aurai même vendu des « Insecte & le Sacré » à des amateurs de Noirlac, et les derniers nizaniens sont repartis avec une lettre ouverte sous les bras. « - C’est qui, le vieux nizanien ? – C’est moi », jamais je ne me serai imaginé sortir une phrase pareille, il y a trente ans, mais la réponse est dans la question. C’est l’avantage de Paris, on y trouve un panel plus large, des flamencistes aux amateurs de Debussy, tant mieux pour ceux qui en ont fait des histoires. Parfois, dans la foule, on voit un manche de guitare basse dépasser tout le monde d’une tête et quand un joli minois vient nous parler, quand on écoute sa chanson, qu’on la trouve remarquablement écrite et interprétée, on se dit que la création est partout et qu’elle a le culot d’arrêter le temps, elle aussi.

C’est un beau salon que celui de l’Autre Livre, dans la belle Halle des Blancs-Manteaux – il me semble me souvenir que la rue du même nom est aussi une chanson que Sartre a écrite pour Gréco, qui l’a perdue. En plein cœur du Marais, c’est un événement qui attire du monde, qui se déplace pour les petits éditeurs, pour le plaisir de la petite édition de qualité. On rencontre ses futurs lecteurs, on a le loisir d’échanger et de tenter de les convaincre. Les éditions du Réalgar sont visibles de l’entrée, via leur calicot, et leurs présentoirs dressés, qui obligent ses auteurs à certaines contorsions, mais on se tient chaud, et les fraises Tagada d’Isabelle Flaten donnent de la couleur à l’ensemble un peu sombre de l’Orpiment, son département poésie. Il y a du monde à Paris, et le beau temps – soleil, froid sec – favorise la flânerie, et le détour. Il y a de beaux ouvrages, d’autres moins, mais dans ces endroits, chacun trouve son public, pour peu que les auteurs ne se prennent pas trop au sérieux. Je rencontre Valérie B., qui cache sa timidité derrière une des Twin Towers de livres : elle est une des lectrices et la petite main des éditions, elle a aimé la Girafe et ça n’est pas la seule. Ces trois jours parisiens m’auront gonflé d’ondes positives, tant Clara continue de rencontrer son public, tant on me parle d’elle avec émotion. Isabelle – sublime auteure de « Se taire ou pas » et autres – en parle pour moi, me vend avec des mots qui me font rougir, parle d’écriture à ceux qui la cherchent, de finesse d’analyse. Ce court roman est lu d’une traite, le plus souvent, attire l’œil par les dessins de Franck et par ce titre qui accroche : un vrai bonheur quand on me le dit. Isabelle et moi formons un beau duo, complémentaires comme nos livres. Au Réalgar, on rit beaucoup, on perd un peu pied parfois, puis on se remet, au contact, à la vente. Le catalogue fait qu’on vient parfois directement pour Bergougnoux ou Ruben, mais « Bavards » et la « Girafe » se défendent. J’aurai même vendu des « Insecte & le Sacré » à des amateurs de Noirlac, et les derniers nizaniens sont repartis avec une lettre ouverte sous les bras. « - C’est qui, le vieux nizanien ? – C’est moi », jamais je ne me serai imaginé sortir une phrase pareille, il y a trente ans, mais la réponse est dans la question. C’est l’avantage de Paris, on y trouve un panel plus large, des flamencistes aux amateurs de Debussy, tant mieux pour ceux qui en ont fait des histoires. Parfois, dans la foule, on voit un manche de guitare basse dépasser tout le monde d’une tête et quand un joli minois vient nous parler, quand on écoute sa chanson, qu’on la trouve remarquablement écrite et interprétée, on se dit que la création est partout et qu’elle a le culot d’arrêter le temps, elle aussi.

J’ai échappé à mes petits camarades le samedi soir pour aller parler - guidé par une chouquette, allez comprendre - de Clara et de Camille à la galerie « l’Amour de l’Art », en plein St Germain-des-prés, à l’invitation de Marie Borel, sa propriétaire. Une soirée privée qui m’a permis d’en dire un peu plus, devant un parterre choisi et, aux dires de Marie, conquis (d’avance ou a posteriori). J’y ai rencontré des gens charmants, une délicate avocate, des amis de cinquante ans ou presque, des perdus de vue depuis un moment (à l’international, voir photo), de la famille… J’ai fait le lien entre Clara et Camille, lu un extrait du poème, fait revivre des époques, des intensités. Cabotiné un peu avec « Trois Huit », qui fait rire l’auditoire, à chaque fois. La soirée s’est terminée très tard, mais j’ai tenu bon, le dimanche, derrière mon stand, avec le Boss – un des deux grizzlis de Valérie – et LA Flaten, l’entomologiste déjantée des relations humaines : la promenade dominicale ramène toujours les amoureux du livre là où ils peuvent le dénicher, et Clara trouve encore preneur au moment où je dois laisser tout ce beau monde. Retrouver l’île singulière, Aurélia, le Dîner et d’autres projets pour lesquels, un jour, je reviendrai.

J’ai échappé à mes petits camarades le samedi soir pour aller parler - guidé par une chouquette, allez comprendre - de Clara et de Camille à la galerie « l’Amour de l’Art », en plein St Germain-des-prés, à l’invitation de Marie Borel, sa propriétaire. Une soirée privée qui m’a permis d’en dire un peu plus, devant un parterre choisi et, aux dires de Marie, conquis (d’avance ou a posteriori). J’y ai rencontré des gens charmants, une délicate avocate, des amis de cinquante ans ou presque, des perdus de vue depuis un moment (à l’international, voir photo), de la famille… J’ai fait le lien entre Clara et Camille, lu un extrait du poème, fait revivre des époques, des intensités. Cabotiné un peu avec « Trois Huit », qui fait rire l’auditoire, à chaque fois. La soirée s’est terminée très tard, mais j’ai tenu bon, le dimanche, derrière mon stand, avec le Boss – un des deux grizzlis de Valérie – et LA Flaten, l’entomologiste déjantée des relations humaines : la promenade dominicale ramène toujours les amoureux du livre là où ils peuvent le dénicher, et Clara trouve encore preneur au moment où je dois laisser tout ce beau monde. Retrouver l’île singulière, Aurélia, le Dîner et d’autres projets pour lesquels, un jour, je reviendrai.

20:51 Publié dans Blog | Lien permanent

08/11/2018

Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé.

C’est le bilan, paradoxal, de l’artiste, qui fait de la noirceur du monde un révélateur de sa Beauté possible. Perdue, peut-être, mais ce qui est perdu, par définition, peut encore être retrouvé.

13:32 Publié dans Blog | Lien permanent