06/01/2018

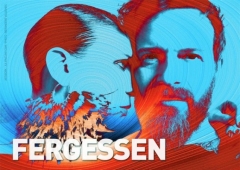

"L'Eté" en chaussettes douces.

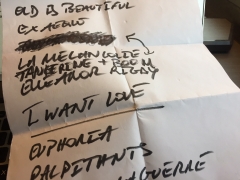

C’est compliqué de rentrer dans « l’Eté », le dernier album de Fergessen. Le 3ème et, de source plutôt avertie, le dernier, parce que le support n’existe plus vraiment, ou du moins, dans ce qu’il reste de l’industrie du disque, n’a plus la même importance qu’avant. Et permet, de fait, de ne plus attacher autant d’enjeu à l’unité qu’auparavant : dans un monde numérique où seul le single subsiste, on n’aborde plus une « galette » comme on le faisait avant, et c’est ainsi. C’est comme ça que Fergessen, le duo de chevelus rock, engage « l’Été » dans une rythmique de programmation comme on n’en a plus vu depuis Eurythmics, dans les 80’s. Les références qui sont venues dès qu’on les a vus apparaître dans le paysage, d’ailleurs : comment mieux définir un duo homme-femme aussi bien distribué, une égérie revendicatrice, un Pygmalion dépendant de sa muse ? Le ton est donné, et ça surprendra ceux qui ont découvert les titres sous l’égide de Paul (Grémillet) le Batteur, à la rythmique dansante : « l’Eté » est électro dans ses programmations et petits flashs numériques. Le disque installe une ambiance dansante, breaks (dans « Tu veux la guerre », par exemple) à l’appui, qui va à l’encontre de paroles plus sombres qu’elles l’ont jamais été : faire bouger les derrières sur des textes sur la dépression, l’été pluvieux ou des illusions défaites comme au temps du Magicien d’Oz, il fallait le faire. Le duo n’existe plus seulement dans le crescendo rock comme au temps des guitares épileptiques, qu’on n’entend plus du tout, sauf dans le pont musical de « I want Love ». Ce sont les synthés, doublés d’un vrai clavier, comme dans « Tangerine », qui font penser au Depeche Mode des débuts, mais avec un fond qu’il faut porter : comme si, dans le discours, Fergessen s’était défait des strates musicales pour continuer de surprendre et d'énoncer. David dans un « Wet Dragon » cinématographique à la Cimino, Michaëla dans « Tangerine » cassent le duo au profit d’un solo alterné et soutenu, c’est surprenant et finalement pas étonnant de la part d’un binôme qui n’aime rien tant que de ne pas rester dans l’attendu. Ça fait des SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! psychédéliques – supplantant les wwwooooooooooohhhhh historiques - mais quand on connaît leur souci du perfectionnement et leur sens de la réalisation, on se dit qu’il faut le réécouter pour mieux l’entendre. Jusqu’au « Temps », leur exploration - après l’épisode « The Voice » et l'initiation du Maître Jedi Essertier - de la pop-rock FM, qui fera hurler les puristes mais devra les interroger aussi sur leur démarche. C’est un peu la métonymie de l’album, ce morceau : le plus abouti mais le plus incongru. J’ai déjà dit, ailleurs, le bien que je pensais des « Explosifs », celui que je préfère, parce qu’il traite d’un sujet grave de façon dansante, toujours : faire groover sur la dépression, même Fauve, visé dans le titre éponyme, n’y est pas arrivé. A force, pour comprendre, on se le repasse, cet album de 34 minutes (pour trois ans de travail) et, comme on le dit dans les milieux autorisés, on rentre dedans, on finit par les reconnaître. Et dans « Euphoria », qui le clôt, il y a toute la superbe et la part désabusée du Duo qui écume l’Hexagone et qu’on ira retrouver, encore et toujours, loin de chez nous et de chez eux. En Eté comme ailleurs. « L’Eté », l’album, ne se livre pas du premier abord : les chaussettes moelleuses des kisskissbankers étaient autant de fausses pistes. Dire le contraire serait méconnaître les Fergessen. Prétendre les connaître ne vaudrait pas mieux, pour le coup.

C’est compliqué de rentrer dans « l’Eté », le dernier album de Fergessen. Le 3ème et, de source plutôt avertie, le dernier, parce que le support n’existe plus vraiment, ou du moins, dans ce qu’il reste de l’industrie du disque, n’a plus la même importance qu’avant. Et permet, de fait, de ne plus attacher autant d’enjeu à l’unité qu’auparavant : dans un monde numérique où seul le single subsiste, on n’aborde plus une « galette » comme on le faisait avant, et c’est ainsi. C’est comme ça que Fergessen, le duo de chevelus rock, engage « l’Été » dans une rythmique de programmation comme on n’en a plus vu depuis Eurythmics, dans les 80’s. Les références qui sont venues dès qu’on les a vus apparaître dans le paysage, d’ailleurs : comment mieux définir un duo homme-femme aussi bien distribué, une égérie revendicatrice, un Pygmalion dépendant de sa muse ? Le ton est donné, et ça surprendra ceux qui ont découvert les titres sous l’égide de Paul (Grémillet) le Batteur, à la rythmique dansante : « l’Eté » est électro dans ses programmations et petits flashs numériques. Le disque installe une ambiance dansante, breaks (dans « Tu veux la guerre », par exemple) à l’appui, qui va à l’encontre de paroles plus sombres qu’elles l’ont jamais été : faire bouger les derrières sur des textes sur la dépression, l’été pluvieux ou des illusions défaites comme au temps du Magicien d’Oz, il fallait le faire. Le duo n’existe plus seulement dans le crescendo rock comme au temps des guitares épileptiques, qu’on n’entend plus du tout, sauf dans le pont musical de « I want Love ». Ce sont les synthés, doublés d’un vrai clavier, comme dans « Tangerine », qui font penser au Depeche Mode des débuts, mais avec un fond qu’il faut porter : comme si, dans le discours, Fergessen s’était défait des strates musicales pour continuer de surprendre et d'énoncer. David dans un « Wet Dragon » cinématographique à la Cimino, Michaëla dans « Tangerine » cassent le duo au profit d’un solo alterné et soutenu, c’est surprenant et finalement pas étonnant de la part d’un binôme qui n’aime rien tant que de ne pas rester dans l’attendu. Ça fait des SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! psychédéliques – supplantant les wwwooooooooooohhhhh historiques - mais quand on connaît leur souci du perfectionnement et leur sens de la réalisation, on se dit qu’il faut le réécouter pour mieux l’entendre. Jusqu’au « Temps », leur exploration - après l’épisode « The Voice » et l'initiation du Maître Jedi Essertier - de la pop-rock FM, qui fera hurler les puristes mais devra les interroger aussi sur leur démarche. C’est un peu la métonymie de l’album, ce morceau : le plus abouti mais le plus incongru. J’ai déjà dit, ailleurs, le bien que je pensais des « Explosifs », celui que je préfère, parce qu’il traite d’un sujet grave de façon dansante, toujours : faire groover sur la dépression, même Fauve, visé dans le titre éponyme, n’y est pas arrivé. A force, pour comprendre, on se le repasse, cet album de 34 minutes (pour trois ans de travail) et, comme on le dit dans les milieux autorisés, on rentre dedans, on finit par les reconnaître. Et dans « Euphoria », qui le clôt, il y a toute la superbe et la part désabusée du Duo qui écume l’Hexagone et qu’on ira retrouver, encore et toujours, loin de chez nous et de chez eux. En Eté comme ailleurs. « L’Eté », l’album, ne se livre pas du premier abord : les chaussettes moelleuses des kisskissbankers étaient autant de fausses pistes. Dire le contraire serait méconnaître les Fergessen. Prétendre les connaître ne vaudrait pas mieux, pour le coup.

Sortie officielle le 22 janvier

http://www.fergessen.fr

23:09 Publié dans Blog | Lien permanent

01/01/2018

Ouessant, face Nord.

C’est ivre de Beauté et de sublime que je vais quitter mon île. J’y aurai vécu des émotions à nulle autre pareilles et laissé derrière moi des pans entiers de mon existence d’avant. Carmen aura eu l’élégance de passer en plein cœur de la nuit, éclairs et vents de 130km/h à l’appui, mais ne se sera pas attardée ici, craignant peut-être de déranger les Ouessantins en plein réveillon. Ceux qu’on a croisés, en fin de matinée, sous un soleil, radieux, alors que nous partions aborder la Côte Nord de l’île, vers Yusin, ses granits analectiques - la granulite grenue à gros grains, belle allitération géologique, hein, Gervaise ! - qui semblent découper le Ciel lui-même, le phare de Créac’h à l’horizon. Impossible, on me l’aura fait remarquer, dans un tel décor, de ne pas prendre la pose, sans le vouloir, du Voyageur au dessus de la mer de nuages, de Friedrich, allégorie romantique s’il en est, mais face au vent et à la majesté des éléments, on ne peut que contempler : les phoques gris, qui nous rappellent que le bain du Nouvel An leur est un peu réservé, une bordée de craves à bec rouge s’envole avec puissance, les cormorans et les goélands donnent des leçons de stabilité à l’homme qui peine et, parfois, chute, face à tant de force. Dans l’herbe, seulement, mais le sol est meuble, et les fesses rebondies. On voudrait que ces instants ne s’arrêtent jamais, et c’est la limite humaine, parce que la terre sera encore là quand nous en seront repartis. Tous les dix ans, peut-être, je ferai le voyage, c’est la promesse que j’ai faite il y a vingt ans, sans oser la tenir, jusque là. On devient fataliste, avec l’âge, et si, dans trois cent cinquante-cinq jours, je vois arriver la cinquantaine, sans y être (déjà) retourné, j’irai la confronter, une fois de plus, à la relativité et j’y emmènerai des êtres chers, mon fils en tête, qu’il comprenne à quel point un lieu peut nous déterminer, même quand on n’y est pas né, même quand on ne le revendique pas autrement que par sa nature. Sa Nature. Forte, imposante, permanente. Comme si le Fromveur, ses 8 à 10 nœuds de courant, en accélérait la cristallisation. « Il n’y a pas de fin aux âmes maritimes et quand je vois la vague au loin se reformer, une plage en mon cœur, infiniment intime, me ramène à Ouessant, où j’aime à me noyer ». C’est toujours vrai. Mais ça n’est plus triste.

C’est ivre de Beauté et de sublime que je vais quitter mon île. J’y aurai vécu des émotions à nulle autre pareilles et laissé derrière moi des pans entiers de mon existence d’avant. Carmen aura eu l’élégance de passer en plein cœur de la nuit, éclairs et vents de 130km/h à l’appui, mais ne se sera pas attardée ici, craignant peut-être de déranger les Ouessantins en plein réveillon. Ceux qu’on a croisés, en fin de matinée, sous un soleil, radieux, alors que nous partions aborder la Côte Nord de l’île, vers Yusin, ses granits analectiques - la granulite grenue à gros grains, belle allitération géologique, hein, Gervaise ! - qui semblent découper le Ciel lui-même, le phare de Créac’h à l’horizon. Impossible, on me l’aura fait remarquer, dans un tel décor, de ne pas prendre la pose, sans le vouloir, du Voyageur au dessus de la mer de nuages, de Friedrich, allégorie romantique s’il en est, mais face au vent et à la majesté des éléments, on ne peut que contempler : les phoques gris, qui nous rappellent que le bain du Nouvel An leur est un peu réservé, une bordée de craves à bec rouge s’envole avec puissance, les cormorans et les goélands donnent des leçons de stabilité à l’homme qui peine et, parfois, chute, face à tant de force. Dans l’herbe, seulement, mais le sol est meuble, et les fesses rebondies. On voudrait que ces instants ne s’arrêtent jamais, et c’est la limite humaine, parce que la terre sera encore là quand nous en seront repartis. Tous les dix ans, peut-être, je ferai le voyage, c’est la promesse que j’ai faite il y a vingt ans, sans oser la tenir, jusque là. On devient fataliste, avec l’âge, et si, dans trois cent cinquante-cinq jours, je vois arriver la cinquantaine, sans y être (déjà) retourné, j’irai la confronter, une fois de plus, à la relativité et j’y emmènerai des êtres chers, mon fils en tête, qu’il comprenne à quel point un lieu peut nous déterminer, même quand on n’y est pas né, même quand on ne le revendique pas autrement que par sa nature. Sa Nature. Forte, imposante, permanente. Comme si le Fromveur, ses 8 à 10 nœuds de courant, en accélérait la cristallisation. « Il n’y a pas de fin aux âmes maritimes et quand je vois la vague au loin se reformer, une plage en mon cœur, infiniment intime, me ramène à Ouessant, où j’aime à me noyer ». C’est toujours vrai. Mais ça n’est plus triste.

18:28 Publié dans Blog | Lien permanent

31/12/2017

La Tempête.

L’ironie, c’est que le soleil darde de ses derniers rayons, là, sur Ouessant, éclaire une nouvelle fois l’île et ses reliefs. Mais l’embellie est de façade : les habitants le savent, les pêcheurs encore plus, qui suspendent l’activité jusqu’à la semaine prochaine. Les restaurants affichent des places de nouveau disponibles pour le Réveillon, du fait des annulations. Les mêmes personnes se croisent dans les rues du bourg, les regards sont entendus, tout le monde est dans l’attente, en suspension. Les volets sont fermés, fortifiés, un hôtel abandonné en bord de mer a des allures fantomatiques et le vent vrille dans les tympans. Le calme d’avant la tempête, quand on l’aborde au sens propre, c’est encore un des privilèges de l’île, sa façon de nous retourner qu’elle nous l’avait bien dit. C’est une année nouvelle qui arrivera plus tard qu’ailleurs, que ceux qui devaient arriver demain, ici, ne connaîtront pas, mais qui restera ancrée dans nos mémoires plus que n’importe quelle autre. C’est le silence qui a quitté les lieux, les vagues qui s’écrasent lourdement et frappent de leurs reliques les quelques badauds qui s’y risquent encore. C’est surtout, métaphoriquement, tout ce qui tourmente encore nos esprits, arrachés de tout ce qui est ailleurs et directement lié aux origines, ici. L’Inlandsis qui t’appelle. L’humilité, déjà décrite, mais aussi l’attachement au lieu, l’arrachement qui s’annonce : les deux faces d’un même homme, shakespearien – puisque la tempête s’annonce : One foot in sea and one on shore. Là, tout l’être est cloué à la rive, à se demander si elle résistera. A Ouessant, on renature naturellement, c’est ainsi. Ça n’a pas l’air de troubler les moutons qui en ont vu d’autres, qui sont nés courts sur pattes pour mieux résister au vent. Ils n’iront à l’abri que quand on sera déjà rentré, tous, par précaution. Pour ce dernier jour de l’année, souvent crépusculaire, de fait. « Les larmes sur mes joues n'ont que le goût amer Des amours aux embruns leur humeur mélangeant » écrivait le trentenaire, tout en soulignant qu’il n’était pas venu pour pleurer à Ouessant, paradoxe. Ces larmes-là, celles du quinquagénaire, ne sont pas de tristesse, mais de remerciements, quasiment, devant l’état de nature, réinventé. On n'échoue pas à Ouessant, on vient y confronter les échecs de sa vie d'homme aux éléments qui en régurgitent la relativité. Ou pas, selon que vous serez attentifs ou réfractaires. Les doubles vies sont aliénées, les vies secrètes validées. La tourbe panse les blessures, l'âme se libère, contourne les micaschistes, virevolte puis se reprend. Réintègre sa physis, ankylosée. L'homme se réveille à lui-même, petit à petit, redresse son col en face du froid qu'il n'a pas senti tomber et qui le saisit, maintenant. La lutte est vaine, c'est ainsi qu'elle est juste: il fallait qu'il y retourne, là-bas, puisqu'il y avait tout laissé. Les serments faits, les directions choisies et pas suivies. Les décisions prises, auxquelles il ne s'est pas tenu.

L’ironie, c’est que le soleil darde de ses derniers rayons, là, sur Ouessant, éclaire une nouvelle fois l’île et ses reliefs. Mais l’embellie est de façade : les habitants le savent, les pêcheurs encore plus, qui suspendent l’activité jusqu’à la semaine prochaine. Les restaurants affichent des places de nouveau disponibles pour le Réveillon, du fait des annulations. Les mêmes personnes se croisent dans les rues du bourg, les regards sont entendus, tout le monde est dans l’attente, en suspension. Les volets sont fermés, fortifiés, un hôtel abandonné en bord de mer a des allures fantomatiques et le vent vrille dans les tympans. Le calme d’avant la tempête, quand on l’aborde au sens propre, c’est encore un des privilèges de l’île, sa façon de nous retourner qu’elle nous l’avait bien dit. C’est une année nouvelle qui arrivera plus tard qu’ailleurs, que ceux qui devaient arriver demain, ici, ne connaîtront pas, mais qui restera ancrée dans nos mémoires plus que n’importe quelle autre. C’est le silence qui a quitté les lieux, les vagues qui s’écrasent lourdement et frappent de leurs reliques les quelques badauds qui s’y risquent encore. C’est surtout, métaphoriquement, tout ce qui tourmente encore nos esprits, arrachés de tout ce qui est ailleurs et directement lié aux origines, ici. L’Inlandsis qui t’appelle. L’humilité, déjà décrite, mais aussi l’attachement au lieu, l’arrachement qui s’annonce : les deux faces d’un même homme, shakespearien – puisque la tempête s’annonce : One foot in sea and one on shore. Là, tout l’être est cloué à la rive, à se demander si elle résistera. A Ouessant, on renature naturellement, c’est ainsi. Ça n’a pas l’air de troubler les moutons qui en ont vu d’autres, qui sont nés courts sur pattes pour mieux résister au vent. Ils n’iront à l’abri que quand on sera déjà rentré, tous, par précaution. Pour ce dernier jour de l’année, souvent crépusculaire, de fait. « Les larmes sur mes joues n'ont que le goût amer Des amours aux embruns leur humeur mélangeant » écrivait le trentenaire, tout en soulignant qu’il n’était pas venu pour pleurer à Ouessant, paradoxe. Ces larmes-là, celles du quinquagénaire, ne sont pas de tristesse, mais de remerciements, quasiment, devant l’état de nature, réinventé. On n'échoue pas à Ouessant, on vient y confronter les échecs de sa vie d'homme aux éléments qui en régurgitent la relativité. Ou pas, selon que vous serez attentifs ou réfractaires. Les doubles vies sont aliénées, les vies secrètes validées. La tourbe panse les blessures, l'âme se libère, contourne les micaschistes, virevolte puis se reprend. Réintègre sa physis, ankylosée. L'homme se réveille à lui-même, petit à petit, redresse son col en face du froid qu'il n'a pas senti tomber et qui le saisit, maintenant. La lutte est vaine, c'est ainsi qu'elle est juste: il fallait qu'il y retourne, là-bas, puisqu'il y avait tout laissé. Les serments faits, les directions choisies et pas suivies. Les décisions prises, auxquelles il ne s'est pas tenu.

Photo: Franck Gervaise

17:32 Publié dans Blog | Lien permanent

30/12/2017

Carmen & Laura, ouessantines.

Laura ne le sait pas, mais elle est l’incarnation absolue, puisque tout doit correspondre, de l’immortelle Margot de « Conte d’Eté ». Laquelle, comme elle, fait la serveuse (pour payer ses études d’anthropologie) dans une crêperie, à Dinard, et rencontre Gaspard, lequel finit par l’inviter à l’accompagner à Ouessant, comme il l’a simultanément proposé à Solène et à Léna… Il finira par y aller seul, ce qui est une des meilleures façons d’aborder l’île, si l’on n’y est pas bien accompagné. Par quelqu’un qui comprend ses variations, en saisit les mêmes phénomènes que nous. Laura, c’est la serveuse du Stang et comme ses copines qu’elle retrouve le matin à la Boulang’, elle n’a sans doute pas la même vision de la vie d’une îlienne : à vingt ans, on aspire à plus de choses qu’un bout de terre en pleine mer peut en offrir, et il y a un certain fatalisme à les voir déjà mères, soucieuses d’autres choses que celles de leur âge. Tout en maintenant ce sens de l’accueil et du contact qu’ont les Ouessantin-e-s. On sait, en trois jours, qu’elle aura, comme d’autres, mené des études dictées davantage par les marées que par le reste ; dans le restaurant, des enseignants se demandent quelle est la décharge horaire obtenue par celui ou celle qui devra passer d’une île à l’autre transmettre, généralement, par souci d’efficacité, trois ou quatre disciplines différentes. Laura dit que le mieux, c’était quand l’enseignant lui-même était coincé par la mer et ne pouvait pas venir : dans tous les coins du monde, les réflexes sont les mêmes. Dans de nombreuses décennies, peut-être sera-t-elle, Laura, celle qu’on enterre dans le cimetière d’en face, aujourd’hui, sous le vent et les coups de glas (la maman de la dame qui fait habituellement le ragoût ouessantin mais s’excuse de ne pas avoir le cœur à l’ouvrage, ces temps-ci) ou peut-être aura-t-elle fait sa vie ailleurs, son île chevillée au cœur. Prisonnière, proustienne, dans les deux cas. On n’aborde pas l’isolement de la même façon, selon que l’on a vingt-cinq ans ou le double. À vingt-cinq ans, ou un peu moins, j’allai pour la première fois à Ouessant, sans que l’île me marquât plus que ça. C’est après, dans le souvenir et dans la projection, que tout est arrivé, je l’ai assez dit : aller au bout du bout de la terre, c’est aller vers ce qu’on a de plus juste à dire et à être. Curieusement, une des discussions à la Boulang’ portait aujourd’hui sur les êtres qui passent leur vie à en manipuler d’autres à leurs propres fins. Les salauds sartriens, en somme. L’île n’efface pas les erreurs qu’on a commises, celles qu’on commettra ; mais elle permet de se mettre en face de sa propre vie et de se dire, au gré d’une balade à Porspaul, devant les prémices de Carmen, qui, finalement, décale la tempête attendue au réveillon de l’An nouveau. Le 2018ème depuis qu’on s’est mis d’accord sur un départ, que le Christ (rouillé) au Calvaire ne démentira pas. Mon 50ème, seulement. Déjà.

Laura ne le sait pas, mais elle est l’incarnation absolue, puisque tout doit correspondre, de l’immortelle Margot de « Conte d’Eté ». Laquelle, comme elle, fait la serveuse (pour payer ses études d’anthropologie) dans une crêperie, à Dinard, et rencontre Gaspard, lequel finit par l’inviter à l’accompagner à Ouessant, comme il l’a simultanément proposé à Solène et à Léna… Il finira par y aller seul, ce qui est une des meilleures façons d’aborder l’île, si l’on n’y est pas bien accompagné. Par quelqu’un qui comprend ses variations, en saisit les mêmes phénomènes que nous. Laura, c’est la serveuse du Stang et comme ses copines qu’elle retrouve le matin à la Boulang’, elle n’a sans doute pas la même vision de la vie d’une îlienne : à vingt ans, on aspire à plus de choses qu’un bout de terre en pleine mer peut en offrir, et il y a un certain fatalisme à les voir déjà mères, soucieuses d’autres choses que celles de leur âge. Tout en maintenant ce sens de l’accueil et du contact qu’ont les Ouessantin-e-s. On sait, en trois jours, qu’elle aura, comme d’autres, mené des études dictées davantage par les marées que par le reste ; dans le restaurant, des enseignants se demandent quelle est la décharge horaire obtenue par celui ou celle qui devra passer d’une île à l’autre transmettre, généralement, par souci d’efficacité, trois ou quatre disciplines différentes. Laura dit que le mieux, c’était quand l’enseignant lui-même était coincé par la mer et ne pouvait pas venir : dans tous les coins du monde, les réflexes sont les mêmes. Dans de nombreuses décennies, peut-être sera-t-elle, Laura, celle qu’on enterre dans le cimetière d’en face, aujourd’hui, sous le vent et les coups de glas (la maman de la dame qui fait habituellement le ragoût ouessantin mais s’excuse de ne pas avoir le cœur à l’ouvrage, ces temps-ci) ou peut-être aura-t-elle fait sa vie ailleurs, son île chevillée au cœur. Prisonnière, proustienne, dans les deux cas. On n’aborde pas l’isolement de la même façon, selon que l’on a vingt-cinq ans ou le double. À vingt-cinq ans, ou un peu moins, j’allai pour la première fois à Ouessant, sans que l’île me marquât plus que ça. C’est après, dans le souvenir et dans la projection, que tout est arrivé, je l’ai assez dit : aller au bout du bout de la terre, c’est aller vers ce qu’on a de plus juste à dire et à être. Curieusement, une des discussions à la Boulang’ portait aujourd’hui sur les êtres qui passent leur vie à en manipuler d’autres à leurs propres fins. Les salauds sartriens, en somme. L’île n’efface pas les erreurs qu’on a commises, celles qu’on commettra ; mais elle permet de se mettre en face de sa propre vie et de se dire, au gré d’une balade à Porspaul, devant les prémices de Carmen, qui, finalement, décale la tempête attendue au réveillon de l’An nouveau. Le 2018ème depuis qu’on s’est mis d’accord sur un départ, que le Christ (rouillé) au Calvaire ne démentira pas. Mon 50ème, seulement. Déjà.

Photo: "L'Eclaircie" (L.Cachard/E.Hostettler), Eloise Prod, 2009

16:05 Publié dans Blog | Lien permanent

29/12/2017

Ouessant, vent de face.

Je ne sais pas, in fine, quelle fut la plus grande audace: suivre à vélo, sur les routes de l’île, un ancien coureur cycliste, ou se lancer contre le vent en direction de la Pointe du Pern, entrevue hier, affrontée aujourd’hui, vent de face. Les quelques kilomètres à parcourir se transforment en sur-place, plus proche du keirin que du Giro. L’adversaire, au pur physique de grimpeur, est redoutable, et connaît les techniques, se protégeant du vent en se servant de moi comme bouclier, en vrai Blaireau (un breton – fût-il normand – c’est le seul qu’on puisse traiter de Blaireau sans qu’il regimbe). Mais ici, pas d’attaque à porter, pas d’échappée, à part la Belle, comme l’île qui nous offre sa part la plus sauvage, avec ses enfilades de pointes rocheuses qui sortent de la mer comme autant de griffes qui rappellent aux marins qu’ils ne sont rien et que s’ils sont là, c’est justement parce qu’il est trop tard, et qu’ils verront leur sang couler. Là où Porz Gorec s’impose en douceur, Pern – Créac’h en vue- montre toute sa force et son hostilité, oblige le passant à des efforts qui le dépassent physiquement, dans les derniers mètres, l’abrutissent de houle et de fracas. Mais le cycliste est malin : qui a affronté les vents contraires à l’aller sait que le retour se fera sans pédaler. De quoi aborder l’étape de l’après-midi, qui nous emmène à Cadoran, à la pointe Nord de l’île, l’endroit aux falaises les plus hautes et aux plaines lunaires, recouvertes d’une mousse aux allures de billard, sur laquelle personne ne résiste, malgré l’hiver, à l’envie de s’allonger. C’est d’une beauté inhumaine, et les roches taillées par le vent et les embruns nous ramènent, comme à l’habitude ici, à toute l’humilité du monde. Et à la métaphysique qui va avec : celui qui n’est rien est le seul qui puisse avancer, à bicyclette comme ailleurs. Le phare du Stiff, à l’Est, nous rappelle qu’il faudra repartir, mais pas encore. Au-dessus de nos têtes, on voit l’avion qui atteint l’aérodrome, quand il en repartira, ce sera le moment de solitude que tout îlien ressent. Une longue descente et c’est le Porz ar Lan, désert et ouvert sur l’horizon, sur Molène, sur l’Amérique, aussi, mais on la voit moins. Le miracle de Ouessant, sans EPO, c’est qu’on s’offre une remontée qu’on jugeait impossible mais qui passe crème, parce que le paysage est partout, parce que les moutons sont sympathiques et parce que faire du vélo à Ouessant, c’est accepter d’arriver quand on veut. À la boulang’, où un local nous raconte qu’il a assisté au premier concert de Miossec et que la légende, ici, veut que les marins aux oreilles rongées le sont parce que leurs femmes jalouses ou énervées les assomment et les couches dans les meules de foin, près des abris des moutons, et que les rats qui passent font tranquillement leur ouvrage. De quoi valider la thèse des Baleines de l'Horizon ? Qui sait.

Photo: Franck Gervaise.

20:05 Publié dans Blog | Lien permanent

28/12/2017

Qui voit Ouessant.

C’est l’objet de tous les périples : vérifier in situ que le temps qui s’est écoulé sur nous n’a pas eu d’emprise sur les lieux. Le climax de mon voyage, entamé il y a six jours, quand j’ai quitté l’île singulière, ce que j’étais venu y chercher, ce qu’elle m’a apporté aussi. Mais puisque les échéances approchent – et elles sont nombreuses – il me fallait voir arriver 2018 de là où je l’espérais et l’appréhendais le plus. De la fin de la terre, du bout du bout du pays, dernière étape avant l’Amérique. Ouessant, retrouvée près de trente ans plus tard dans un temps réel, vingt ans ou presque après son avènement métaphorique, qu’a immortalisé – sans ironie – Fred Vanneyre. J’en ai suffisamment parlé ici. Ouessant, rattrapée in extremis du Conquet, ce matin, après la nuit la plus longue du pays, entre Vannes et Recouvrance. Sur le bateau, des gens heureux : parce qu’ils rentrent chez eux pour les fêtes, parce qu’ils ne l’ont pas pris la veille, en pleine tempête. Ouessant, c’est l’endroit qui décide si vous y accéderez ou pas, pas l’inverse : et ça change tout. En hiver, malgré les températures clémentes, les éléments, tout de suite, se rappellent à nous : ce sera crachin breton, éclaircies, et ça ira en empirant. C’est un des endroits du monde où on vous annonce ça sans paniquer, puisque c’est le temps qui décide et décide de le prendre. À peine le pied posé ici, au débarcadère, ce sont les souvenirs qui remontent, les symboliques engagées, leurs incidences sur ma vie depuis vingt ans, les sacrifices concédés, aussi, qui prennent ici leur pleine mesure, mais pas dans le drame : face à un tel ailleurs, on ne peut qu’être confronté à la relativité de nos existences, quelles qu’aient été les importances qu’on leur a données, en orgueilleux. Ouessant n’est pas mon île, écrivais-je au siècle dernier, mais je me la suis tellement appropriée - depuis un siècle, donc – que j’en revendique un peu l’appartenance. C’est encore mieux quand on vient de (très) loin, c’est ainsi qu’on est moins considéré comme un étranger, allez comprendre. La première balade, après le passage obligé par la Boulangerie, le bar de Pampaul que Miossec et Yann Tiersen ont préempté, c’est vers la Pointe de Porz Goret, plus souple et meuble – comme la tourbe – que sa célèbre voisine du Créac’h. Trois kilomètres à pied, quand on a le temps, ça n’est rien, surtout quand les moutons nous souhaitent bonne route et que, à proximité de Nérodin, l’île nous offre un changement de lumière comme seule elle en connaît. Le Ciel qui vous adoube, c’est un privilège qui confère, tout de suite, au Voyage, le tour spirituel qu’on n’osait lui demander. Un de ces moments où il n’y a plus rien à faire que s’arrêter et regarder, l’arc en ciel dont l’un des pieds prend naissance sur le clocher de l’église, l’autre sur la Chapelle de Bonne-Espérance, peut-être. Le peintre reprend espoir en son inspiration, l’écrivain prend des notes en mémoire, le Youc’h Korz préside et le temps, toujours lui, est suspendu. L’homme qui venait affronter ses trente ans à Ouessant en 1998 pensait qu’il était plus important d’y aller que d’y rester ; le même, vingt ans après, à quelques jours près, pense l’inverse. Sur le chemin du retour, on voit l’avion décoller ; le bateau, lui, est déjà parti depuis longtemps. C’est quand plus rien ne peut vous ramener que vous devenez un îlien et que l’île vous happe, pleinement, dans sa féérie, sa solitude et son silence. Tout ce qu’on est venu y chercher, je disais. C’est beau à en pleurer.

C’est l’objet de tous les périples : vérifier in situ que le temps qui s’est écoulé sur nous n’a pas eu d’emprise sur les lieux. Le climax de mon voyage, entamé il y a six jours, quand j’ai quitté l’île singulière, ce que j’étais venu y chercher, ce qu’elle m’a apporté aussi. Mais puisque les échéances approchent – et elles sont nombreuses – il me fallait voir arriver 2018 de là où je l’espérais et l’appréhendais le plus. De la fin de la terre, du bout du bout du pays, dernière étape avant l’Amérique. Ouessant, retrouvée près de trente ans plus tard dans un temps réel, vingt ans ou presque après son avènement métaphorique, qu’a immortalisé – sans ironie – Fred Vanneyre. J’en ai suffisamment parlé ici. Ouessant, rattrapée in extremis du Conquet, ce matin, après la nuit la plus longue du pays, entre Vannes et Recouvrance. Sur le bateau, des gens heureux : parce qu’ils rentrent chez eux pour les fêtes, parce qu’ils ne l’ont pas pris la veille, en pleine tempête. Ouessant, c’est l’endroit qui décide si vous y accéderez ou pas, pas l’inverse : et ça change tout. En hiver, malgré les températures clémentes, les éléments, tout de suite, se rappellent à nous : ce sera crachin breton, éclaircies, et ça ira en empirant. C’est un des endroits du monde où on vous annonce ça sans paniquer, puisque c’est le temps qui décide et décide de le prendre. À peine le pied posé ici, au débarcadère, ce sont les souvenirs qui remontent, les symboliques engagées, leurs incidences sur ma vie depuis vingt ans, les sacrifices concédés, aussi, qui prennent ici leur pleine mesure, mais pas dans le drame : face à un tel ailleurs, on ne peut qu’être confronté à la relativité de nos existences, quelles qu’aient été les importances qu’on leur a données, en orgueilleux. Ouessant n’est pas mon île, écrivais-je au siècle dernier, mais je me la suis tellement appropriée - depuis un siècle, donc – que j’en revendique un peu l’appartenance. C’est encore mieux quand on vient de (très) loin, c’est ainsi qu’on est moins considéré comme un étranger, allez comprendre. La première balade, après le passage obligé par la Boulangerie, le bar de Pampaul que Miossec et Yann Tiersen ont préempté, c’est vers la Pointe de Porz Goret, plus souple et meuble – comme la tourbe – que sa célèbre voisine du Créac’h. Trois kilomètres à pied, quand on a le temps, ça n’est rien, surtout quand les moutons nous souhaitent bonne route et que, à proximité de Nérodin, l’île nous offre un changement de lumière comme seule elle en connaît. Le Ciel qui vous adoube, c’est un privilège qui confère, tout de suite, au Voyage, le tour spirituel qu’on n’osait lui demander. Un de ces moments où il n’y a plus rien à faire que s’arrêter et regarder, l’arc en ciel dont l’un des pieds prend naissance sur le clocher de l’église, l’autre sur la Chapelle de Bonne-Espérance, peut-être. Le peintre reprend espoir en son inspiration, l’écrivain prend des notes en mémoire, le Youc’h Korz préside et le temps, toujours lui, est suspendu. L’homme qui venait affronter ses trente ans à Ouessant en 1998 pensait qu’il était plus important d’y aller que d’y rester ; le même, vingt ans après, à quelques jours près, pense l’inverse. Sur le chemin du retour, on voit l’avion décoller ; le bateau, lui, est déjà parti depuis longtemps. C’est quand plus rien ne peut vous ramener que vous devenez un îlien et que l’île vous happe, pleinement, dans sa féérie, sa solitude et son silence. Tout ce qu’on est venu y chercher, je disais. C’est beau à en pleurer.

Photo: Franck Gervaise

19:45 Publié dans Blog | Lien permanent

03/12/2017

D'avance, on a tous perdu.

* A qui, à défaut de pouvoir y aller moi-même, j’ai envoyé un couple d’oenologues, Algirdas et Margaux, avec qui j’ai covoituré vendredi et qui m’a follement donné l’envie de visiter la Lituanie : la chaîne humaine.

16:48 Publié dans Blog | Lien permanent

16/10/2017

Lulu.

On n'appelle plus personne Lulu, désormais: ça respire la France d'antan, celle des 4L et des airs de Maurice Chevalier. Ou de Bourvil, dont Lulu, justement, chantait l'inénarrable "Clair de lune à Maubeuge" avant que Stéph, son fils, et moi nous approprions "la Dondon Dodu". Dans la 4L de Lulu, nous étions bien six ou sept gamins à nous entasser, quand il nous déposait un à un en bas de chez nous, après l'entraînement. De basket. Parce que Lulu, C'EST le basket-ball. De l'ère des Degros et des Grange, celle d'avant les Gilles et les Larrouquis. Lulu, c'est le père du fils dont je parle dans le roman que j'ai consacré à ce sport qu'il m'a appris, patiemment, comme il l'a appris à tous ceux que je connais et qui sont restés des frères, de près ou de loin. Jamais un être n'a autant symbolisé l'abnégation et le don de soi, de son temps: jusqu'à la dernière seconde de la vie de la Persévérante Bon Pasteur, à La Croix-Rousse, il a été celui qui allait chercher les clés (chez les pompiers), les ramenait, après avoir coaché, tenu la table, arbitré (mal), servi à boire, rangé les tables, rameuté les sales gosses égoïstes que nous étions pour qu'on daigne quitter les vestiaires. Le tout en sifflotant, en affichant sur un visage qui n'aura que peu changé, en plus de quatre-vingts ans, l'éternel sourire de l'enfant qu'il fut. Lulu, c'est la montée au Col St-André, sans tenir compte de la route puisque tout, autour, l'émerveillait. Lulu, qui vendait encore, il y a peu, des fleurs à la sortie du cimetière, pour arrondir les fins de mois. Lulu & Mado, des noms surannés aux odeurs de camping de La Teste-de-Buch, de concassons et de rêves de cagnotte du Loto. Je ne crois pas qu'il y eût un homme autant aimé de tous: par l'innocence qu'il dégageait, sa profonde bonté et sa joie de vivre, qui masquait bien quelques fêlures. À l'heure de nos cinquantaines, nous sommes nombreux à avoir, déjà, perdu un père, autant que nous sommes, aujourd'hui, à en avoir perdu un deuxième. Pour ses quatre-vingts ans, nous avions, une fois de plus, resserré le môle autour de lui, petits gamins de la 4L devenus grands gaillards, et nous avions chanté pour lui, pour le remercier de ce qu'il avait fait de nous. Pour nous. Je ne serai pas là pour ses funérailles, mais je sais que mes frères pousseront pour moi, embrasseront son fils, le fils du père. Et, nonobstant toute sornette religieuse, s'il y avait un endroit où lui pouvait retrouver ses vieux copains, des Grange aux Olagnon en passant par Régis, qu'il a toujours vu comme un petit frère, les vieux copains qui restent seront forcément un peu moins tristes.

On n'appelle plus personne Lulu, désormais: ça respire la France d'antan, celle des 4L et des airs de Maurice Chevalier. Ou de Bourvil, dont Lulu, justement, chantait l'inénarrable "Clair de lune à Maubeuge" avant que Stéph, son fils, et moi nous approprions "la Dondon Dodu". Dans la 4L de Lulu, nous étions bien six ou sept gamins à nous entasser, quand il nous déposait un à un en bas de chez nous, après l'entraînement. De basket. Parce que Lulu, C'EST le basket-ball. De l'ère des Degros et des Grange, celle d'avant les Gilles et les Larrouquis. Lulu, c'est le père du fils dont je parle dans le roman que j'ai consacré à ce sport qu'il m'a appris, patiemment, comme il l'a appris à tous ceux que je connais et qui sont restés des frères, de près ou de loin. Jamais un être n'a autant symbolisé l'abnégation et le don de soi, de son temps: jusqu'à la dernière seconde de la vie de la Persévérante Bon Pasteur, à La Croix-Rousse, il a été celui qui allait chercher les clés (chez les pompiers), les ramenait, après avoir coaché, tenu la table, arbitré (mal), servi à boire, rangé les tables, rameuté les sales gosses égoïstes que nous étions pour qu'on daigne quitter les vestiaires. Le tout en sifflotant, en affichant sur un visage qui n'aura que peu changé, en plus de quatre-vingts ans, l'éternel sourire de l'enfant qu'il fut. Lulu, c'est la montée au Col St-André, sans tenir compte de la route puisque tout, autour, l'émerveillait. Lulu, qui vendait encore, il y a peu, des fleurs à la sortie du cimetière, pour arrondir les fins de mois. Lulu & Mado, des noms surannés aux odeurs de camping de La Teste-de-Buch, de concassons et de rêves de cagnotte du Loto. Je ne crois pas qu'il y eût un homme autant aimé de tous: par l'innocence qu'il dégageait, sa profonde bonté et sa joie de vivre, qui masquait bien quelques fêlures. À l'heure de nos cinquantaines, nous sommes nombreux à avoir, déjà, perdu un père, autant que nous sommes, aujourd'hui, à en avoir perdu un deuxième. Pour ses quatre-vingts ans, nous avions, une fois de plus, resserré le môle autour de lui, petits gamins de la 4L devenus grands gaillards, et nous avions chanté pour lui, pour le remercier de ce qu'il avait fait de nous. Pour nous. Je ne serai pas là pour ses funérailles, mais je sais que mes frères pousseront pour moi, embrasseront son fils, le fils du père. Et, nonobstant toute sornette religieuse, s'il y avait un endroit où lui pouvait retrouver ses vieux copains, des Grange aux Olagnon en passant par Régis, qu'il a toujours vu comme un petit frère, les vieux copains qui restent seront forcément un peu moins tristes.

NB: ma mère me rappelle à l'instant que Lulu avait l'âge de Gérard et que du coup, ma grand-mère en avait fait le frère putatif de ma propre mère. Lulu avait "fait l'Algérie" et comme beaucoup, en gardait une blessure profonde, indicible. Autre oubli dans cette note écrite dans les larmes, Lulu était menuisier de formation, un de ces ouvriers qui te bichonne une armoire ou une commode comme personne ne le fera plus. Un mec qui aurait pu inspirer Claude Bastion dans "Tébessa" si Claude Bastion n'avait pas existé, mais n'en était pas revenu.

19:08 Publié dans Blog | Lien permanent