30/06/2016

L'iditenté.

Curieuse, cette impression, quand on parcourt les larges rues d’une ville qui n’est ni celle dans laquelle je suis né, ni celle dans laquelle je vis désormais, d’être loin de chez soi sans savoir d’où on est vraiment. J’ai déjà dit, depuis un an, le rapport viscéral que j’entretiens à la mer et à la lumière que j’ai trouvées dans l’île singulière. Le déracinement permanent quand je la quitte pour quelques jours, nonobstant l’amour de ceux qui m’en arrachent. D’où est-on vraiment, il suffit de rompre avec ce qui aurait dû faire votre linéarité pour savoir que cette question n’existe que dans son reflet contraire, dans le révélateur de l’absence. La linéarité, c’est la vie qu’on aurait continué d’avoir si on ne s’était pas promis de la continuer ailleurs, simplement. Sans la refaire, le refrain est connu. Comme dans un théâtre d’ombres, ceux qu’on a laissés là-bas se rappellent à nous, doucement, ponctuellement ou avec fracas, c’est selon. Là-bas, ce sont les escaliers de la Grande-Côte que je n’ai plus montés depuis un an. Ici, c’est le Mont Saint-Clair, qui éprouve mes mollets. Quand les deux concordent, dans ma mémoire, mes émotions, quand je rends le bleu à ce qu’il a toujours déterminé, je suis en équilibre. Je regarde les candidats, toujours, qui revendiquent l’appartenance et la légitimité d’en parler, je fais le lien avec Ajda, au sourire éclatant mais au treillis désormais tâché de sang. Elle s’est battue pour ses terres dans l’indifférence internationale, d’autres jeunes se disent qu’en se déracinant pour la rejoindre, ils donneraient peut-être un sens à leur vie puisqu’il leur semble qu’elle en manque. Mais on ne part pas pour se défaire, c’est la mer qui me le dit, tous les jours, elle qui revient, infiniment. Et moi qui y retourne, aujourd’hui. Dans le même temps, une autre déracinée vient passer quelques jours chez ses parents, dans l’Occitanie que nous partageons, désormais : son jeune fils est né à Sète, il y a quoi, six-sept ans, à la louche, vit de l’autre côté de l’Atlantique, maintenant. Il joue avec ses cousins, dans le jardin familial. Ils entament une partie de cache-cache, elle m’écrit pour me dire qu’à cause de moi, elle a peur qu’ils se noient dans le bassin des poissons. Je l’en remercie.

17:25 Publié dans Blog | Lien permanent

28/06/2016

Jouisseur du temps qui passe.

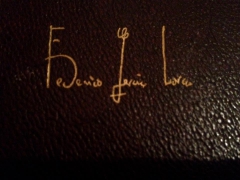

Comment est-ce qu’on s’empare d’un monstre sacré de l’histoire et de la culture espagnoles, comment fait-on d’une vie réelle, qui s’est vraiment déroulée, même si elle s’est achevée plus tôt qu’on l’aurait voulu, un sujet d’écriture, un matériau dont, dès l’avant-propos, en guise d’avertissement au lecteur, l’auteur précise qu’il s’agit d’un hommage « respectueux et chaleureux » au Maestro ? Lequel n’est pas, pour ceux qui me suivent, celui auquel ils pensent, mais l’autre pan incontournable de l’Andalousie, son pero, selon le film et l’appellation dont l’ont affublés Buñuel et Dali eux-mêmes. Dans Ainadamar, la fontaine aux larmes, le roman que Serge Mestre, fils de Républicains et traducteur de nombreux romans espagnols, consacre à Federico Garcia Lorca, l’Histoire est racontée par cercles concentriques, à cloche-pied sur la chronologie, dit l’auteur. Elle commence par la fin, y reviendra, puis dirige le lecteur, à travers de courts chapitres titrés et datés, en commençant par le 18 août, donc, 1936, jour fatidique où, sur un dernier cri d’hébétude (« Vous n’allez pas me tuer ! », dans le très bon et très méconnu téléfilm de Juan Antonio Bardem, avec Nickolas Grace dans le rôle-titre, en 1987), le poète s’est effondré, en su Granada. Près d’un olivier, plus que centenaire aujourd’hui, qui fait l’objet, encore, de tous les débats en Espagne, où certains Granadinos aimeraient rendre au poète la lumière qu’il a braquée sur leur ville, et où d’autres militent pour qu’il reste tranquille, là, au milieu de ces inconnus qui sont tombés avec lui, le jour d’avant, le jour d’après, peu importe. Qu’il soit avec le peuple et qu’il le reste, lui qui l’a tant inspiré et lui qui, malgré ses conférences dans le monde entier, malgré le milieu dont il est issu, l’a mis au centre de ses préoccupations artistiques, a créé la Baracca, sa troupe de théâtre, pour et avec lui. Mestre construit son récit à partir de personnages annexes, Dióscoro Galindo, l’instituteur, celui qui rêve d’une Révolution par le savoir et l’éducation généralisée ; Fermín Galán et Angel García, les martyrs de la cause républicaine ; Lola et Manuel, Francisco et Joaquín. Des noms illustres, aussi : Dali et Buñuel in abstentia (sauf à la fin du récit), Manuel de Falla, son maître de piano, Rafael Alberti, Nella Larsen, Pablo Neruda. Mais aussi Proust, Monet, Manet. Et les tristes sires, phalangistes revanchards dont l’Histoire a retenu le patronyme, Jose Antonio Primo de Rivera, Juan Bautista Aznar, Queipo de Llano et ses messages codés : on lui sert du café… beaucoup de café… CAFE est l’acronyme de Camaradas Arriba Phalange Espanola, le sésame qui déclenche l’exécution d’un détenu. Dans la construction qu’il interrompt par des apartés d’auteur (rattrapés sous le nom d’associations), des insères de réel – via Almodovar ou Johnny Cash - comme s’il fallait, de temps à autre, reprendre son souffle et rappeler des vérités qu’on jurerait contemporaines sur la répartition des richesses (¿De quien son esos olivos?),les libertés qu’on piétine, petit à petit, Mestre dessine le portrait d’un homme plus soucieux qu’on l’a jamais vu, même en pleine fête à New-York, en pleine débauche à Santiago de Cuba. Parce qu’on suit le poète dans toutes les phases qu’on lui connaît, qu’il a ponctuées de ses écrits (Un poeta en Nueva York, en la Havana), toujours un peu plus préoccupé par la situation de son pays, toujours relié, par le jazz, par le són, au Cante Jondo de son Andalousie, à ses délices que Mestre semble bien connaître (parce qu’on ne doit pas être beaucoup en France à intégrer dans un récit la distinction entre le fino et la Manzanilla, quoique j’aimerais vraiment qu’il me confirme qu’il aurait choisi la Guita plutôt que la Ina, dans le quartier de l’Albaicín !) et qu’il restitue à la perfection. De même que les pages qu’il consacre à la musique sont magnifiques : Lorca pianiste n’est pas chose courue et pourtant, qu’il s’échappe pour jouer l’Adagio sostenuto de la Sonate au clair de lune pour les deuxième classe de l’Olympic – le bateau qui l’a emmené à New-York) ou qu’il cabotine sur la scène de l’Institut de toutes les Espagnes, dans la Big Apple, on le voit, comme tout andalou qui se respecte, lié au Sacré par les notes qu’il compose ou qu’il entend, ému aux larmes (de sang) par le chant majeur des Noirs de Harlem : la ressemblance porte au-delà des notes, dit-il sous la plume de Mestre. Ces gens qu’on réprime à Grenade, parias du Sacromonte, misérables de l’Albaicín, déclassés, amoureux fous du flamenco, sont semblables aux citoyens de deuxième zone, refoulés, balayés, vomis, qui vont divaguant dans les rues de Harlem. La réussite de ce roman tient dans la pudeur avec laquelle il aborde, par touches temporelles et successives, le drame à venir, que nous n’avons pas oublié. Par une écriture très soignée, aux mots pesés, que veut contredire l’insistante récurrence de ses et cetera, sans tromper personne, néanmoins. Par, à une ou deux exceptions près (rien, sur le nombre), le refus du didactique, bien détourné au profit du roman, du suspens, de l’appréhension, qui monte. On replonge dans cette esquisse permanente d’une théorie jamais terminée d’un Duende que personne ne saura définir, vraiment. Et puisqu’en un vers final qui n’appartient pas à Federico, Mestre rend à Lorca le côté rimbaldien de l’éternelle jeunesse, on se dit qu’il a bien fait d’en exploser la chronologie : on y retrouve, par procuration, une part de notre propre éternité.

Comment est-ce qu’on s’empare d’un monstre sacré de l’histoire et de la culture espagnoles, comment fait-on d’une vie réelle, qui s’est vraiment déroulée, même si elle s’est achevée plus tôt qu’on l’aurait voulu, un sujet d’écriture, un matériau dont, dès l’avant-propos, en guise d’avertissement au lecteur, l’auteur précise qu’il s’agit d’un hommage « respectueux et chaleureux » au Maestro ? Lequel n’est pas, pour ceux qui me suivent, celui auquel ils pensent, mais l’autre pan incontournable de l’Andalousie, son pero, selon le film et l’appellation dont l’ont affublés Buñuel et Dali eux-mêmes. Dans Ainadamar, la fontaine aux larmes, le roman que Serge Mestre, fils de Républicains et traducteur de nombreux romans espagnols, consacre à Federico Garcia Lorca, l’Histoire est racontée par cercles concentriques, à cloche-pied sur la chronologie, dit l’auteur. Elle commence par la fin, y reviendra, puis dirige le lecteur, à travers de courts chapitres titrés et datés, en commençant par le 18 août, donc, 1936, jour fatidique où, sur un dernier cri d’hébétude (« Vous n’allez pas me tuer ! », dans le très bon et très méconnu téléfilm de Juan Antonio Bardem, avec Nickolas Grace dans le rôle-titre, en 1987), le poète s’est effondré, en su Granada. Près d’un olivier, plus que centenaire aujourd’hui, qui fait l’objet, encore, de tous les débats en Espagne, où certains Granadinos aimeraient rendre au poète la lumière qu’il a braquée sur leur ville, et où d’autres militent pour qu’il reste tranquille, là, au milieu de ces inconnus qui sont tombés avec lui, le jour d’avant, le jour d’après, peu importe. Qu’il soit avec le peuple et qu’il le reste, lui qui l’a tant inspiré et lui qui, malgré ses conférences dans le monde entier, malgré le milieu dont il est issu, l’a mis au centre de ses préoccupations artistiques, a créé la Baracca, sa troupe de théâtre, pour et avec lui. Mestre construit son récit à partir de personnages annexes, Dióscoro Galindo, l’instituteur, celui qui rêve d’une Révolution par le savoir et l’éducation généralisée ; Fermín Galán et Angel García, les martyrs de la cause républicaine ; Lola et Manuel, Francisco et Joaquín. Des noms illustres, aussi : Dali et Buñuel in abstentia (sauf à la fin du récit), Manuel de Falla, son maître de piano, Rafael Alberti, Nella Larsen, Pablo Neruda. Mais aussi Proust, Monet, Manet. Et les tristes sires, phalangistes revanchards dont l’Histoire a retenu le patronyme, Jose Antonio Primo de Rivera, Juan Bautista Aznar, Queipo de Llano et ses messages codés : on lui sert du café… beaucoup de café… CAFE est l’acronyme de Camaradas Arriba Phalange Espanola, le sésame qui déclenche l’exécution d’un détenu. Dans la construction qu’il interrompt par des apartés d’auteur (rattrapés sous le nom d’associations), des insères de réel – via Almodovar ou Johnny Cash - comme s’il fallait, de temps à autre, reprendre son souffle et rappeler des vérités qu’on jurerait contemporaines sur la répartition des richesses (¿De quien son esos olivos?),les libertés qu’on piétine, petit à petit, Mestre dessine le portrait d’un homme plus soucieux qu’on l’a jamais vu, même en pleine fête à New-York, en pleine débauche à Santiago de Cuba. Parce qu’on suit le poète dans toutes les phases qu’on lui connaît, qu’il a ponctuées de ses écrits (Un poeta en Nueva York, en la Havana), toujours un peu plus préoccupé par la situation de son pays, toujours relié, par le jazz, par le són, au Cante Jondo de son Andalousie, à ses délices que Mestre semble bien connaître (parce qu’on ne doit pas être beaucoup en France à intégrer dans un récit la distinction entre le fino et la Manzanilla, quoique j’aimerais vraiment qu’il me confirme qu’il aurait choisi la Guita plutôt que la Ina, dans le quartier de l’Albaicín !) et qu’il restitue à la perfection. De même que les pages qu’il consacre à la musique sont magnifiques : Lorca pianiste n’est pas chose courue et pourtant, qu’il s’échappe pour jouer l’Adagio sostenuto de la Sonate au clair de lune pour les deuxième classe de l’Olympic – le bateau qui l’a emmené à New-York) ou qu’il cabotine sur la scène de l’Institut de toutes les Espagnes, dans la Big Apple, on le voit, comme tout andalou qui se respecte, lié au Sacré par les notes qu’il compose ou qu’il entend, ému aux larmes (de sang) par le chant majeur des Noirs de Harlem : la ressemblance porte au-delà des notes, dit-il sous la plume de Mestre. Ces gens qu’on réprime à Grenade, parias du Sacromonte, misérables de l’Albaicín, déclassés, amoureux fous du flamenco, sont semblables aux citoyens de deuxième zone, refoulés, balayés, vomis, qui vont divaguant dans les rues de Harlem. La réussite de ce roman tient dans la pudeur avec laquelle il aborde, par touches temporelles et successives, le drame à venir, que nous n’avons pas oublié. Par une écriture très soignée, aux mots pesés, que veut contredire l’insistante récurrence de ses et cetera, sans tromper personne, néanmoins. Par, à une ou deux exceptions près (rien, sur le nombre), le refus du didactique, bien détourné au profit du roman, du suspens, de l’appréhension, qui monte. On replonge dans cette esquisse permanente d’une théorie jamais terminée d’un Duende que personne ne saura définir, vraiment. Et puisqu’en un vers final qui n’appartient pas à Federico, Mestre rend à Lorca le côté rimbaldien de l’éternelle jeunesse, on se dit qu’il a bien fait d’en exploser la chronologie : on y retrouve, par procuration, une part de notre propre éternité.

Sabine Wespieser, 2016

15:52 Publié dans Blog | Lien permanent

26/06/2016

Dom Juan est une femme.

On peut légitimement s’inquiéter quand on commence le dernier roman de Muriel Magellan, « les indociles ». A lire les critiques, toutes bonnes, qui traînent sur le Net, à lire cette récurrence d’une Don Juan au féminin, on se demande, en amont, si on ne va pas tomber sur un de ces livres de femmes - misogynie mise à part - qui ne sont pas ce que la littérature au féminin peut apporter de mieux à l’écriture. "Ecrire au féminin », ça n’est pas se demander si les femmes savent écrire, elles en ont fait la démonstration toutes seules. Ça n’est pas non plus ramener le débat au niveau des droits des femmes et de leurs revendications. C’est s’interroger sur le mode sensible - ce qui fait la littérature - sur l’appréhension féminine des préoccupations du monde, et sur l’écriture en elle-même. Disons-le tout net, je crois qu’un homme se serait dispensé de certains passages du roman, la reproduction des lettres et des interviews, par exemple. Mais disons-le plus fort, un homme n’aurait pas ausculté aussi profondément les causes et les conséquences d’un séisme amoureux mieux que Muriel Magellan a pu le faire en dressant le portrait de cette femme de pouvoir, Olympe Delbord, galeriste crainte et renommée, au parcours impeccable et aux envies systématiquement assouvies, quelles qu’elles soient. Elle désire un homme, fût-ce son associé qu’elle n’a jamais désiré, parce que l’instant et l’œuvre (le Dos, de Berdasco, au musée Reine Sofia) le dictent ? Il finit, c’est inexorable, dans son lit, son sexe à lui dans sa bouche à elle, mais pas en soumise : c’est elle qui dicte, le tempo, la suite, la fin. Elle désire une femme, fût-ce la petite amie d’une des siennes ? Elle lui concède un peu de temps et d’intérêt avant de lui annoncer, en fin de repas, qu’elle la fera jouir comme jamais. Tout ne se limite pas au sexe dans « les indociles », néanmoins : le roman est l’histoire d’une initiation, à partir d’un traumatisme d’enfance, jusqu’à toutes les conquêtes. Et Olympe Delbord a sur ce sujet, justement, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Mais puisque Don Juane elle se revendique, elle devra en subir, en plein cœur, le contrecoup : on oublie trop vite que Dom Juan aime, et qu’il souffre de l’abandon qu’il provoque, partout, tout le temps. Dans « les indociles » - des barques désamarrées qui glissent vers le large – Olympe, sur la base d’un tableau justement nommé « la prisonnière », quitte son mont lorsqu’elle rencontre un homme marié, fidèle et rationnel, et qu’elle l’aime, intensément. On n’aime pas avec des adverbes, je sais, mais c’est le cas : elle est saisie, happée (puisqu’il y a du Bashung dans le roman, comme dans trois quarts des romans contemporains) et confondue : elle préfère l’exiguïté du petit appartement que Paul s’est déniché dans l’urgence au confort capricieux du sien, elle réinvente la relation en en saisissant le reflet dans une vitrine. Olympe Delbord ne maîtrise plus rien, d’autant qu’une petite stagiaire et un peintre oublié vont faire voler en éclats ses certitudes : elle embarque pour Perpignan, plonge dans le milieu gitan, ses codes, ses duretés et c’est l’émotion que tout cela ravive chez elle (et chez le lecteur, les passages sont magnifiques). On est loin des faux-semblants germanopratins, des sous-sols libertins des galeristes branchées (à Paris on dit sex addict), loin aussi des algorithmes, des fonctions harmoniques et du principe de Kepler qui régissent la vie de Paul Anger, à un D près (comme dommage) de la conscience de ce qui lui est arrivé. Le titre du roman s’explicite de lui-même quand la trilogie Olympe-Khalia (la stagiaire) et Solal (le vieux peintre) se met en place : les indociles, dit Magellan, « sous leurs airs corsaires », « dansent sur les fils de leurs émotions, et de leur intelligence, passant de l’un à l’autre quand on les attend ailleurs ». On gagerait que l’auteure s’en revendique, tant l’écueil de la modernité (les textos, les courriels, l’Ipad et le casque aux oreilles) n’empêche en rien le roman de monter en intensité et en justesse (de construction, d’écriture) : après tout, c’est le « Kyrie eleison » de la messe en si qui résonne dans la tête d’Olympe Delbord quand elle monte dans sa voiture. Avec chauffeur. On parle des Juifs, des Gitans et des petites filles livrées à elles-mêmes dans « les indociles » ; des hurlements muets de femmes déroutées d’elles-mêmes : soit tout ce qui fait l’humanité, ou tout ce qui pourra la sauver.

On peut légitimement s’inquiéter quand on commence le dernier roman de Muriel Magellan, « les indociles ». A lire les critiques, toutes bonnes, qui traînent sur le Net, à lire cette récurrence d’une Don Juan au féminin, on se demande, en amont, si on ne va pas tomber sur un de ces livres de femmes - misogynie mise à part - qui ne sont pas ce que la littérature au féminin peut apporter de mieux à l’écriture. "Ecrire au féminin », ça n’est pas se demander si les femmes savent écrire, elles en ont fait la démonstration toutes seules. Ça n’est pas non plus ramener le débat au niveau des droits des femmes et de leurs revendications. C’est s’interroger sur le mode sensible - ce qui fait la littérature - sur l’appréhension féminine des préoccupations du monde, et sur l’écriture en elle-même. Disons-le tout net, je crois qu’un homme se serait dispensé de certains passages du roman, la reproduction des lettres et des interviews, par exemple. Mais disons-le plus fort, un homme n’aurait pas ausculté aussi profondément les causes et les conséquences d’un séisme amoureux mieux que Muriel Magellan a pu le faire en dressant le portrait de cette femme de pouvoir, Olympe Delbord, galeriste crainte et renommée, au parcours impeccable et aux envies systématiquement assouvies, quelles qu’elles soient. Elle désire un homme, fût-ce son associé qu’elle n’a jamais désiré, parce que l’instant et l’œuvre (le Dos, de Berdasco, au musée Reine Sofia) le dictent ? Il finit, c’est inexorable, dans son lit, son sexe à lui dans sa bouche à elle, mais pas en soumise : c’est elle qui dicte, le tempo, la suite, la fin. Elle désire une femme, fût-ce la petite amie d’une des siennes ? Elle lui concède un peu de temps et d’intérêt avant de lui annoncer, en fin de repas, qu’elle la fera jouir comme jamais. Tout ne se limite pas au sexe dans « les indociles », néanmoins : le roman est l’histoire d’une initiation, à partir d’un traumatisme d’enfance, jusqu’à toutes les conquêtes. Et Olympe Delbord a sur ce sujet, justement, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Mais puisque Don Juane elle se revendique, elle devra en subir, en plein cœur, le contrecoup : on oublie trop vite que Dom Juan aime, et qu’il souffre de l’abandon qu’il provoque, partout, tout le temps. Dans « les indociles » - des barques désamarrées qui glissent vers le large – Olympe, sur la base d’un tableau justement nommé « la prisonnière », quitte son mont lorsqu’elle rencontre un homme marié, fidèle et rationnel, et qu’elle l’aime, intensément. On n’aime pas avec des adverbes, je sais, mais c’est le cas : elle est saisie, happée (puisqu’il y a du Bashung dans le roman, comme dans trois quarts des romans contemporains) et confondue : elle préfère l’exiguïté du petit appartement que Paul s’est déniché dans l’urgence au confort capricieux du sien, elle réinvente la relation en en saisissant le reflet dans une vitrine. Olympe Delbord ne maîtrise plus rien, d’autant qu’une petite stagiaire et un peintre oublié vont faire voler en éclats ses certitudes : elle embarque pour Perpignan, plonge dans le milieu gitan, ses codes, ses duretés et c’est l’émotion que tout cela ravive chez elle (et chez le lecteur, les passages sont magnifiques). On est loin des faux-semblants germanopratins, des sous-sols libertins des galeristes branchées (à Paris on dit sex addict), loin aussi des algorithmes, des fonctions harmoniques et du principe de Kepler qui régissent la vie de Paul Anger, à un D près (comme dommage) de la conscience de ce qui lui est arrivé. Le titre du roman s’explicite de lui-même quand la trilogie Olympe-Khalia (la stagiaire) et Solal (le vieux peintre) se met en place : les indociles, dit Magellan, « sous leurs airs corsaires », « dansent sur les fils de leurs émotions, et de leur intelligence, passant de l’un à l’autre quand on les attend ailleurs ». On gagerait que l’auteure s’en revendique, tant l’écueil de la modernité (les textos, les courriels, l’Ipad et le casque aux oreilles) n’empêche en rien le roman de monter en intensité et en justesse (de construction, d’écriture) : après tout, c’est le « Kyrie eleison » de la messe en si qui résonne dans la tête d’Olympe Delbord quand elle monte dans sa voiture. Avec chauffeur. On parle des Juifs, des Gitans et des petites filles livrées à elles-mêmes dans « les indociles » ; des hurlements muets de femmes déroutées d’elles-mêmes : soit tout ce qui fait l’humanité, ou tout ce qui pourra la sauver.

11:13 Publié dans Blog | Lien permanent

24/06/2016

À demain, la mer!

Quand j’étais encore Lyonnais et que je ne me doutais pas qu’un jour, je pourrais avoir au quotidien ce que je venais chercher ponctuellement ici, j’avais l’habitude de dire au revoir à la mer, quand je la quittais. Pour qu’elle se souvienne de moi quand j’allais y retourner, j’imagine. Pour sceller ce pacte permanent avec l’élément, avec l’idée qu’il ait une mémoire. Pour qu’elle me préserve du danger et de la fatigue à chaque fois que je nageais jusqu’à la bouée, m’éloignant par paliers du rivage, de ses bruits, de ses habitudes un peu imbéciles. Nager, c’est se rendre léger, c’est relâcher le corps et ses muscles pour mieux qu’ils nous portent. C’est retrouver une respiration vitale quand, en Terrien, on n’y fait plus attention. Toucher la bouée jaune, c’est se rendre compte que l’entreprise qui la fabrique s’appelle Mobilis, que le balisage flottant nous ramène à la devise du Nautilus et, bien plus qu’accessoirement, à Hubert Mounier et à sa chanson sublime : J'irai voir tôt ou tard Si les sirènes existent Sur le dos des baleines Je suivrai leur piste… Pendant toutes ces années passées en estivant, j’avançais en me remémorant les instants importants passés dans l’année écoulée, comme un bilan en mouvement. Tout remontait, les serments, les douleurs, les vaines victoires. Sensiblement, l’enjeu devait être de cet ordre : si je ne m’étais pas complètement trahi dans l’année, la mer me protégerait. Dans le cas inverse… Je suis revenu à chaque fois sur le rivage, je l’ai toujours remerciée, la mer. Maintenant que je vis avec elle, que je la retrouve chaque jour, je continue de lui parler, comme à une compagne. Je vais toujours, quand elle n’est pas trop loin, jusqu’à la bouée jaune, histoire de me couper d’un monde que je comprends de moins en moins. Je me livre à elle, dans la limite de ma résistance, répète mes mouvements, m’accorde avec mon pneuma : tant que je respire, allez ! Puis je rentre, après un dernier regard, et cette promesse : à demain, la mer.

13:27 Publié dans Blog | Lien permanent

19/06/2016

Faites des pères!

Il y a l’idéalisme, la cause juste et l’horreur de l’injustice, et il y a la réalité, l’engagement, l’horreur au quotidien de ceux qui la vivent. Dont on s’est détourné parce qu’ils ne représentent pas ce à quoi on aspire, dans un monde aseptisé, matériel. Déshumanisé à un point que vous pouvez vous retrouver en état de choc, entouré de supporters colorés, bruyants et avinés, en plein cœur de Paris, sans que personne, jamais, ne vous demande si vous allez bien, si vous avez besoin d’aide. Vous pouvez être, comme dans un mauvais film, à quelques mètres de l’être le plus cher au monde sans pouvoir vous montrer, de peur qu’il ne se braque. Vous pouvez vous demander si l’humanisme que vous avez vous même généré ne se retournera pas contre vous, quelles que soient les missions qu’il s’est fixées, quel que soit le cours contraire qu’il prendra. Dans ces moments-là, plus rien n’existe, pas plus le bruit autour que les lendemains qu’on suspend. Parce qu’on n’en voudra pas, pas comme ça, pas sans. Le monde s’arrête, le cœur aussi, dans la même seconde. Et si les choses rentrent dans l’ordre, il reste l’inquiétude, l’impression, aussi, de s’être pris une météorite en pleine face, ou sur les épaules, puisque c’est là qu’elle pèse, la douleur. Et on vieillit de vingt ans, vingt ans pile, forcément. Pourtant, l’équation est la même, souvent : c’est au moment du pire qu’on connaît le meilleur. C’est grâce au meilleur que le pire n’arrive pas. Aujourd’hui, une lecture d’Olivier Martinelli, très intime, racontait l’histoire de cet homme à qui le médecin annonce que le Pic Monoclonal constaté dans ses analyses a un pour cent de chances de marquer un myélome : un pour cent, c’est peu, mais ce n’est pas rien pour quelqu’un à qui on rappelle, brutalement, le Memento Mori. Dans la voiture, en rentrant, il regarde sa fille dans le rétroviseur, se ravise, se rassérène et revit. Du côté des quatre-vingt dix-neuf autres chances : « Souviens-toi que tu vas mourir, d’accord. Oui, mais pas tout de suite. » C’est l’étape qu’on attend, après l’hébétude : le moment où la vie recommence.

19:02 Publié dans Blog | Lien permanent

09/06/2016

Poste restante.

Daniel Damart, l’éditeur inventif du Réalgar, ouvre une nouvelle collection, des « Lettres ouvertes » au format allongé (10,5X41cm), le même, tiens, que le Réversibilités que Christian Chavassieux et moi-même avons publié il y a trois ans. 24 pages à l’adresse d’un interlocuteur, défini ou pas qui sera, de toute manière, plus large qu’il le sera jamais : c’est à la jeunesse que Lionel Bourg écrit la sienne, « à ceux dont les lendemains chanteront peut-être », en ravivant la sienne, rimbaldienne, idéaux, voyages et concessions comprises. Dans une verve poétique qu’il ponctue de ses dégoûts pour ce que le monde est devenu, il s’interroge sur ce qui fait qu’on est tant à vouloir qu’il change et que rien ne se passe. Il fait le lien entre les post-adolescents de Nuit debout et la Commune - via Walter Benjamin - ou les Canuts, qui me rappellent ici d’où je viens, toujours. Revisite le Roman (et ses tilleuls verts) de son histoire personnelle, la livre aux jeunes en s’excusant de ses propos de « vieille barbe », dit-il. C’est puissant, référencé, ouvert et mélancolique, juste à point. Isabelle Flaten, elle, dont j’ai dit, ici, tout le bien que je pensais de l’œuvre met dans sa lettre ouverte « à un vieux crétin incapable d’écraser une limace » un ton bien différent en exécutant publiquement tous ceux que leur vie pusillanime a empêché d’oser, d’aimer ou de se révolter, ceux qui se contentent de l’illusion qu’elle leur renvoie, qui font confiance aux diplomates tout en pensant que « dans le temps, on ne tergiversait pas ». Elle exécute à la Kalach de ses mots tous les adultes que nous sommes devenus, qui ont gardé de leur enfance « la petite nature » mais pas les rêves. C’est drôle, piquant et ça fait mouche. La troisième lettre, les habitués du blog la connaissent, même s’ils ne la retrouveront pas : depuis qu’elle est éditée, j’ai effacé les dix notes qui, en janvier dernier, constituaient ma « lettre ouverte d’un vieux nizanien à son fils de vingt ans ». Si vous voulez la lire ou la relire, il faudra la commander, et prendre les deux autres, au passage : c’est ainsi qu’on fait vivre la belle et petite édition, et c’est ainsi qu’on fait circuler des œuvres tellement inutiles qu’elles en deviennent absolument essentielles. D’autres lettres suivront, qui continueront une adresse publique un poil désenchantée, mais touchante, de celles qui la provoquent toujours, l’impalpable petite nostalgie.

Daniel Damart, l’éditeur inventif du Réalgar, ouvre une nouvelle collection, des « Lettres ouvertes » au format allongé (10,5X41cm), le même, tiens, que le Réversibilités que Christian Chavassieux et moi-même avons publié il y a trois ans. 24 pages à l’adresse d’un interlocuteur, défini ou pas qui sera, de toute manière, plus large qu’il le sera jamais : c’est à la jeunesse que Lionel Bourg écrit la sienne, « à ceux dont les lendemains chanteront peut-être », en ravivant la sienne, rimbaldienne, idéaux, voyages et concessions comprises. Dans une verve poétique qu’il ponctue de ses dégoûts pour ce que le monde est devenu, il s’interroge sur ce qui fait qu’on est tant à vouloir qu’il change et que rien ne se passe. Il fait le lien entre les post-adolescents de Nuit debout et la Commune - via Walter Benjamin - ou les Canuts, qui me rappellent ici d’où je viens, toujours. Revisite le Roman (et ses tilleuls verts) de son histoire personnelle, la livre aux jeunes en s’excusant de ses propos de « vieille barbe », dit-il. C’est puissant, référencé, ouvert et mélancolique, juste à point. Isabelle Flaten, elle, dont j’ai dit, ici, tout le bien que je pensais de l’œuvre met dans sa lettre ouverte « à un vieux crétin incapable d’écraser une limace » un ton bien différent en exécutant publiquement tous ceux que leur vie pusillanime a empêché d’oser, d’aimer ou de se révolter, ceux qui se contentent de l’illusion qu’elle leur renvoie, qui font confiance aux diplomates tout en pensant que « dans le temps, on ne tergiversait pas ». Elle exécute à la Kalach de ses mots tous les adultes que nous sommes devenus, qui ont gardé de leur enfance « la petite nature » mais pas les rêves. C’est drôle, piquant et ça fait mouche. La troisième lettre, les habitués du blog la connaissent, même s’ils ne la retrouveront pas : depuis qu’elle est éditée, j’ai effacé les dix notes qui, en janvier dernier, constituaient ma « lettre ouverte d’un vieux nizanien à son fils de vingt ans ». Si vous voulez la lire ou la relire, il faudra la commander, et prendre les deux autres, au passage : c’est ainsi qu’on fait vivre la belle et petite édition, et c’est ainsi qu’on fait circuler des œuvres tellement inutiles qu’elles en deviennent absolument essentielles. D’autres lettres suivront, qui continueront une adresse publique un poil désenchantée, mais touchante, de celles qui la provoquent toujours, l’impalpable petite nostalgie.

NB: On m'a confié, et c'est le mot le plus juste, l'avant-dernière lecture d'un manuscrit tellement travaillé, déjà, qu'on n'est pas loin de la version qui sortira, d'une oeuvre dont vous entendrez parler, bientôt. Un de ces livres sublimes à côté desquels il ne faudra pas passer et qui en plus de ça, à trois siècles d'intervalle, corrobore la touche personnelle que je mets dans ma macaronade. Mais chut.

15:14 Publié dans Blog | Lien permanent

06/06/2016

La lettre.

Il y avait, à l’époque, cet instant où, l’écriture terminée, on tenait la lettre dans sa main et, avant même de se demander si elle était le juste reflet de ce qu’on avait voulu faire passer, on en examinait la graphie, l’équilibre des lettres, des mots, le juste intervalle des lignes, la transparence, aussi, qu’il fallait compenser au verso en plaçant l’encre dans le reflet du recto. Ces quelques secondes pendant lesquelles on se jurait que de tout cela dépendrait la réception du propos, l’envie d’y répondre, d’accéder à la demande, suggérée. Avec un enjeu supérieur, quand on y repense, à ce que la lettre allait provoquer, ou déterminer de nos vies : le simple fait de correspondre, indépendamment de la psychanalyse, allait ancrer (qu’est-ce que je disais ?) deux existences distinctes dans un projet commun, qu’il eut une réalité ou non. La douleur qui finissait par saisir le poignet des gauchers contrariés, la bosse d’écriture rappelant à l’auteur ses propres limites, tout cela signifiait la fin des trois, quatre, parfois dix pages noircies. Qui disaient un moment que l’autre recevrait plusieurs jours plus tard, auquel il répondrait par un autre moment enrichi de la distance du premier, et ainsi de suite. Aucun artifice n’est nécessaire à l’échange de lettres : le papier parfumé vieillit et marque un ridicule, les fioritures desservent le propos, rien d’autre, comme concession, que la couleur sable, et le noir de l’encre qui s’y déroule. Qui forme les lettres comme les idées, qui permet de grandir avec ce que l’on écrit, le cérémonial de l’enveloppe comme touche finale, le nom du destinataire qui revient tous les mois, comme un leitmotiv. Quelque chose qui en dit long sur la fidélité et l’importance du lien. J’ai correspondu près de vingt ans, entre la promesse de l’adolescent et la dernière lettre - qui ne s’est jamais annoncée comme telle – avec une jeune fille devenue femme puis épouse, sans qu’on se soit jamais revu. C’est son mari qui m’a proposé, alors que j’apportai des fleurs au jeune couple, de lui faire la surprise et d’aller la chercher le lendemain à la gare, à sa place. Sans que rien de tout ça ne fut scabreux. J’y suis allé, elle m’a reconnu à l’instant, moi aussi, cette femme avec qui j’ai traversé les années d’initiation, de questionnement, de doute. Celle avec qui j’ai partagé des secrets qui nous arrivaient plusieurs fois par mois, dont j’épluchais l’écriture et en devinais l’implicite. J’ai gardé toutes les lettres, des premières avec une panthère rose jusqu’aux dernières, plus espacées dans le temps, qui disaient les choix qu’elle avait faits, les espoirs qu’elle y mettait. Nous avons parlé une heure, puis nous ne nous sommes plus jamais revus, ni n'avons échangé d'autre lettre. Je n’ai rien regretté, de ces centaines d’heures que d’autres diraient perdues, passées à distance, sur ma table d’écriture, les lignes qui progressaient, le trouble que j’imposais à mes yeux pour qu’ils ne voient plus que le noir sur le blanc, tels des hiéroglyphes qui forceraient, à l’arrivée, la reconnaissance de celui ou celle à qui, ce temps-là, on l’avait consacré. A distance, comme s’il n’y avait rien de plus important que d’y croire et que de la nourrir, cette relation. C’était ça, aussi, et surtout, l’écriture : de longs moments auxquels on survivait parce que la relation même les dépasserait. Quand je serai mort, qu’on me brûle avec ces lettres que j’ai gardées : les particules qu’elles formeront leur rendront leur aspect minuscule, celui sur lequel on fonde les plus grandes citadelles.

14:51 Publié dans Blog | Lien permanent

28/05/2016

L'éternel Voyage.

19:36 Publié dans Blog | Lien permanent