14/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 1/15)

En 1989, les choses changeaient, dans le monde, avec un enthousiasme et une frénésie qu’aucun auteur au monde ne saurait restituer : c’était pourtant l’ère des yuppies et des entrepreneurs à la Tapie, mais il y avait, aussi, dans ces bouleversements qui nous étaient rapportés par la télé – la 5 de Berlusconi, et ses conditionnels, comprise – un arrière-goût de lendemains qui chantent qui n’était – on ne le saura qu’après – que de vagues réminiscences d’époque qu’on aurait voulu connaître et qu’on aura reconstituées. L’année d’avant, on avait voté en masse pour Mitterrand, sûrs qu’on vivrait le même charme que nos aînés, sept ans avant, qui nous rebattaient les oreilles avec la Bastille, la rose rouge et le « Regarde » de Barbara. Vue pour la première fois à Fourvière le 17 juillet, le jour-même de la mort de ma tante Maggy. J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’était le plus bel âge de ma vie : tout était beaucoup trop linéaire, il a fallu que les tourments me rattrapent, que je casse mon jouet pour la première fois d’une longue liste. Une de ces mélancolies trouvait sa source le 6 mai 1988 : en sortant enchanté du CCO de Villeurbanne, je ne savais que je ne reverrais plus Aurelia Kreit sur scène, en tout cas je ne savais pas qu’il me faudrait attendre un peu plus de trente ans pour ça. J’étais pourtant ravi – et privilégié – puisque j’avais obtenu, via la copine du batteur – la K7 du concert, directement issue de la table de mixage. Après toutes ces années, je me dis qu’elle a sans doute pallié, en me donnant ce trésor, un peu de la déception qu’elle a sentie chez moi, la première fois que je l’ai vue, après le cours de grammaire historique, quand elle m’a dit que son copain l’attendait dans l’atrium de la fac… Mais son copain était le beau batteur d’Aurelia, c’était ainsi, on ne pouvait pas lutter, et la contrepartie était énorme : j’ai, depuis, numérisé et distribué ce concert d’un groupe à son apogée. On ne sait jamais vraiment pourquoi les groupes se séparent, mais en 89, c’était un monde sans Aurelia auquel il fallait se préparer : c’était la troisième révolution (russe) qu’elle allait rater. Quand je vois la vie qui passe…

En 1989, les choses changeaient, dans le monde, avec un enthousiasme et une frénésie qu’aucun auteur au monde ne saurait restituer : c’était pourtant l’ère des yuppies et des entrepreneurs à la Tapie, mais il y avait, aussi, dans ces bouleversements qui nous étaient rapportés par la télé – la 5 de Berlusconi, et ses conditionnels, comprise – un arrière-goût de lendemains qui chantent qui n’était – on ne le saura qu’après – que de vagues réminiscences d’époque qu’on aurait voulu connaître et qu’on aura reconstituées. L’année d’avant, on avait voté en masse pour Mitterrand, sûrs qu’on vivrait le même charme que nos aînés, sept ans avant, qui nous rebattaient les oreilles avec la Bastille, la rose rouge et le « Regarde » de Barbara. Vue pour la première fois à Fourvière le 17 juillet, le jour-même de la mort de ma tante Maggy. J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’était le plus bel âge de ma vie : tout était beaucoup trop linéaire, il a fallu que les tourments me rattrapent, que je casse mon jouet pour la première fois d’une longue liste. Une de ces mélancolies trouvait sa source le 6 mai 1988 : en sortant enchanté du CCO de Villeurbanne, je ne savais que je ne reverrais plus Aurelia Kreit sur scène, en tout cas je ne savais pas qu’il me faudrait attendre un peu plus de trente ans pour ça. J’étais pourtant ravi – et privilégié – puisque j’avais obtenu, via la copine du batteur – la K7 du concert, directement issue de la table de mixage. Après toutes ces années, je me dis qu’elle a sans doute pallié, en me donnant ce trésor, un peu de la déception qu’elle a sentie chez moi, la première fois que je l’ai vue, après le cours de grammaire historique, quand elle m’a dit que son copain l’attendait dans l’atrium de la fac… Mais son copain était le beau batteur d’Aurelia, c’était ainsi, on ne pouvait pas lutter, et la contrepartie était énorme : j’ai, depuis, numérisé et distribué ce concert d’un groupe à son apogée. On ne sait jamais vraiment pourquoi les groupes se séparent, mais en 89, c’était un monde sans Aurelia auquel il fallait se préparer : c’était la troisième révolution (russe) qu’elle allait rater. Quand je vois la vie qui passe…

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

17:25 Publié dans Blog | Lien permanent

25/07/2019

Blowin' in the wind.

Beaucoup de portes qui se ferment, ces derniers temps. De ces portes temporelles, justement, des ères qui en terminent avec elles-mêmes. Quand on a le luxe de le faite de son propre gré, c’est une chance inouie, à côté de laquelle il ne faut pas passer. En quelques jours, j’aurai vu Mark Knopfler, guitar-hero de mon adolescence, tirer sa révérence dans les arènes de Nîmes, en se demandant ce qu’il allait bien pouvoir faire de sa retraite, comme un comédien hésitant encore sur le chemin à suivre. Lundi, à Perpignan, c’est Joan Baez qui jouait pour la dernière fois sur le sol français ; dernier tour pour une artiste intemporelle, dont les causes et les combats reprennent l’histoire du siècle passé plus que de celui-ci. Et pourtant, c’est un jeune homme anachronique de vingt-trois ans qui m’a offert la place pour ce concert-là ; un jeune homme qui ne jure – c’en est inquiétant – que par des hymnes qui ne sont pas de son époque, à moins qu’ils ne le redeviennent vite, ou qu’ils n’aient jamais cessé d’être actuels. Il me confie, dans une queue qui ressemble davantage à un rassemblement d’anciens de Woodstock qu’à autre chose, qu’il ne connaît, du répertoire de Joan Baez, que « Here’s to you », la chanson pour laquelle il est venu. Il dit que c’est sa prof d’anglais de Première qui le lui a fait connaître, je lui rappelle qu’il l’a déjà entendue, au théâtre de la mer de Sète, chantée par Moustaki. Mais il était petit, ça ne compte pas, selon lui. Le temps de l’attente et de la fouille, je lui explique que Joan Baez est connue depuis longtemps comme étant l’égérie et l’interprète de Dylan, qu’on lui doit, notamment, une version sublime de « Blowin’ in the Wind », communément acceptée comme la plus belle chanson de l’histoire. Il me renvoie dans les cordes, moi et mes hyperboles, m’assène que je dis ça pour quinze chansons différentes par jour. Pas faux. Mais n’empêche, je lui fais écouter BITW pour la première fois de son existence, juste avant qu’on entre dans la cour du couvent. Il la trouve jolie : ça n’est pas en une écoute qu’on peut prendre la mesure d’un tel morceau, de son histoire et de son impact sur la postérité. Je sais qu’il la réécoutera une fois rentré – comme « l’Estaca » de Luis Lach, cantique catalan que Baldino a fait chanter en première partie – qu’il l’écoutera même plusieurs centaines de fois, terrain génétique oblige. Qu’il en percevra la dimension quantique, dans ce qu’elle a de continu et d’impérissable. Peut-être attendra-t-il trente ans, lui aussi, pour comprendre ce qui va bientôt se jouer pour moi, à échelle moins mondiale mais tout aussi importante. En tout cas, nous y étions, et c’était le plus important : la possibilité pour lui de m’entendre partout dans le vent quand, sur Terre, je ne serai plus.

23:58 Publié dans Blog | Lien permanent

30/06/2019

Minute, papillon!

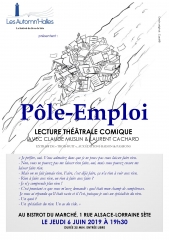

Me voilà confronté à un phénomène étrange, moi qui ai fini par les considérer comme habituels, dans ma vie. Un truc absurde, à la Devos – l’influence de « Pôle-Emploi » sur mes dernières semaines ? – irrationnel : je n’ai pas vu le temps passer. Au même titre que Monsieur H, dans la pièce sus-dite, j’ai perdu mon temps, sans le perdre vraiment, juste pour dire, en somme, que je ne sais pas où il est passé. Mais pas du tout. Et la perte est conséquente, puisque c’est tout un mois, celui de juin, que je ne retrouve nulle part. Ni dans ma mémoire immédiate, ni dans celle, un peu plus profonde, du continuum. Peut-être parce que j’ai préféré le mois de juin de l’an passé (c’est une piste) peut-être parce que je m’étais fixé, il y a peu – six mois, mais pourquoi se rappeler de ce qu’on avait en tête il y a six mois si c’est pour ne rien savoir de ce que sont devenus ces trente derniers jours ? – des échéances tellement autres qu’en ne se réalisant pas, elles ont effacé de fait la matière temporelle dont elles avaient besoin, a minima qui plus est ? Je n’en sais rien, mais comme je le cite dans la pièce, également, le livre d’Isabelle Kauffmann, Grand Huit*, m’est revenu immédiatement en tête : dans ce roman, qui se passe aux moments des travaux d’Einstein sur la relativité, une femme demande à son ex-mari de lui rembourser le temps qu’elle a perdu avec lui, mais pas en argent, en temps, justement. En cycles de temps. Elle lui propose d’étaler le paiement en cycles de huit années, sans quoi il ne reverra pas son enfant. Jamais. De quoi me demander, du coup, si ce temps que je ne retrouve pas, on ne me l’a pas enlevé, par quelque charme que ce soit. Bref, puisqu’il me faut être philosophe, je vais me dire que cette accélération me rapproche encore un peu plus de la grande échéance, celle que je verrai passer trop vite mais que j’attends depuis longtemps (ça n’est pas la mort, non !). Le coup du lépidoptère et de la minute, je ne l’ai pas vu venir, lui non plus, et pourtant, ça n’est pas faute de l’avoir annoncé. Mais toute la calliépie du monde n’y fera rien : il m’a manqué un mois, moi qui ai fait matière des dix ans qu’on ramène, des trente ans qui reviennent, moi qui d’ici peu - deux mois, mais me les accordera-t-on ? – ouvrirai le journal d’Aurelia, en 28 épisodes d’un jour, plus volage mais moins risqué.

* le Passage, 2011

21:10 Publié dans Blog | Lien permanent

06/06/2019

All the world's a stage.

Il faut parfois faire part de ses expériences d’écriture, fût-ce seulement pour s’en souvenir soi. C’était en 2012, à un moment où je croyais encore que les choses allaient se passer naturellement pour moi, une fois – quand même – le Prix du 2ème roman dans la poche. Je ne cite plus cette anecdote que pour rire de moi-même et de l’illusion qu’il a créée. Les récompenses, les flatteries, peu importe ; mais dans l’élan de ce qui devait être mon 4ème roman, cette histoire russe que je me targuais d’écrire, rien n’allait me résister. Sauf qu’il s’est passé tout l’inverse, jusqu’à cette chute de vélo d’un ami à qui je confiai, la veille, que je n’arrivais pas à le faire, ce que je m’étais promis de faire. Un élément déclencheur : le lendemain, je reprenais mon ordinateur – Aurelia en aura connu quatre – et j’écrivais, j’écrivais, à n’en plus finir. A tel point qu’un jour, après mes dix ou douze heures de roman, je me suis couché épuisé, endormi de suite, jusqu’à ce qu’un rêve me turlupine : j’y voyais un comédien de mes amis, réputé pour ses pièces drôlatiques, et son visage surincrusté récitait un texte doux-amer, à Contre-Emploi (ça deviendra son titre), sur les vicissitudes du travail, dans les usines en restructuration. Un texte limpide, qui fait passer le spectateur du foux-rire à l’angoisse de la fin. Suffisamment pour que le conflit entre mon inconscient et mon sur-moi me pousse à me réveiller, allumer l’ordinateur de nouveau et écrire les huit scènes de cette pièce, d’un trait. Puis me recoucher. Le lendemain – tout le monde connaît cette impression – je me suis demandé si j’avais vraiment vécu, et écrit, cette scène, et quelques mois après que mon éditeur m’a demandé d’en écrire deux autres, « Trois-Huit » paraissait. Ma deuxième expérience de dramaturge après « Dom Juan ».

Il faut parfois faire part de ses expériences d’écriture, fût-ce seulement pour s’en souvenir soi. C’était en 2012, à un moment où je croyais encore que les choses allaient se passer naturellement pour moi, une fois – quand même – le Prix du 2ème roman dans la poche. Je ne cite plus cette anecdote que pour rire de moi-même et de l’illusion qu’il a créée. Les récompenses, les flatteries, peu importe ; mais dans l’élan de ce qui devait être mon 4ème roman, cette histoire russe que je me targuais d’écrire, rien n’allait me résister. Sauf qu’il s’est passé tout l’inverse, jusqu’à cette chute de vélo d’un ami à qui je confiai, la veille, que je n’arrivais pas à le faire, ce que je m’étais promis de faire. Un élément déclencheur : le lendemain, je reprenais mon ordinateur – Aurelia en aura connu quatre – et j’écrivais, j’écrivais, à n’en plus finir. A tel point qu’un jour, après mes dix ou douze heures de roman, je me suis couché épuisé, endormi de suite, jusqu’à ce qu’un rêve me turlupine : j’y voyais un comédien de mes amis, réputé pour ses pièces drôlatiques, et son visage surincrusté récitait un texte doux-amer, à Contre-Emploi (ça deviendra son titre), sur les vicissitudes du travail, dans les usines en restructuration. Un texte limpide, qui fait passer le spectateur du foux-rire à l’angoisse de la fin. Suffisamment pour que le conflit entre mon inconscient et mon sur-moi me pousse à me réveiller, allumer l’ordinateur de nouveau et écrire les huit scènes de cette pièce, d’un trait. Puis me recoucher. Le lendemain – tout le monde connaît cette impression – je me suis demandé si j’avais vraiment vécu, et écrit, cette scène, et quelques mois après que mon éditeur m’a demandé d’en écrire deux autres, « Trois-Huit » paraissait. Ma deuxième expérience de dramaturge après « Dom Juan ».

Je dis ça parce qu’après bien des promesses – comme souvent, dans le monde du théâtre – « Trois-Huit », qui fait rire en rencontres, n’a jamais été montée. Claude Muslin et moi en feront une lecture ce soir, devant un parterre qui devrait être fourni, dans le Bistrot du Marché, à Sète. Qui sait si la pièce, après…

10:08 Publié dans Blog | Lien permanent

27/04/2019

Le verre est sur la table.

Il suffit qu’un immense amateur de la diction vous explique qu’il faut être en sympathie avec le texte, respecter sa structure et l’élocution nécessaire à l’interlocuteur et en fasse la démonstration au restaurant, gestes à l’appui, pour qu’une vie de quinquagénaire s’éclaire un peu plus encore. Et comprenne l’agacement que provoquent les mauvais diseurs, aux cuistres suspens et aux effets attendus. Dans une phrase, c’est la construction qu’il faut donner à entendre, ne pas faire de leverreest une entité grammaticale qui n'existe pas et qui relèguerait le sur la table au rang de subalterne. Si la langue est construite, c'est qu'il faut qu'elle soit : si je ne suis pas d'accord avec la proposition, je peux accentuer un autre terme et dire que non, c'est la tasse qui est sur la table. Comprenez-vous, ponctuerait Duchamp. Ou Louis Jouvet, auquel je comparais mon hôte du jour, Daniel Mesguich. Venu proposer une lecture - "Phasmes", florilège regroupant des textes de Baudelaire, de Kafka, de Dubillard, de Ribes (et même de cette fieffée crapule d'Aragon) - dans un musée ou sa voix, tous les jours, récite "le cimetière marin", Mesguich a enchanté, au sens propre, le nombreux public par la magie de la langue, sa diction plus que parfaite, éludant le e final de l'Alexandrin mais prononçant toutes les sonorités présentes, insistant sur les sifflantes, profitant des allitérations, sans effet, sans afféterie. Avec une préciosité jamais pédante. Un temps suspendu, pour l'époque qu'il ravivait, celle de la correction. Cet immense comédien ne m'a pas démenti quand j'ai dit que les Français le connaissaient peut-être plus pour sa voix que pour son visage. L'égale de celle d'un Sami Frey, d'un Trintignant. Qui ramène à la surface la réminiscence, celle des moments passés, pour lui, à d'autres époques de sa vie, dans l'île singulière. Tous ramenés, pour l'occasion. On n'aime jamais autant les acteurs que quand on peut fermer les yeux et simplement les écouter dire.

Il suffit qu’un immense amateur de la diction vous explique qu’il faut être en sympathie avec le texte, respecter sa structure et l’élocution nécessaire à l’interlocuteur et en fasse la démonstration au restaurant, gestes à l’appui, pour qu’une vie de quinquagénaire s’éclaire un peu plus encore. Et comprenne l’agacement que provoquent les mauvais diseurs, aux cuistres suspens et aux effets attendus. Dans une phrase, c’est la construction qu’il faut donner à entendre, ne pas faire de leverreest une entité grammaticale qui n'existe pas et qui relèguerait le sur la table au rang de subalterne. Si la langue est construite, c'est qu'il faut qu'elle soit : si je ne suis pas d'accord avec la proposition, je peux accentuer un autre terme et dire que non, c'est la tasse qui est sur la table. Comprenez-vous, ponctuerait Duchamp. Ou Louis Jouvet, auquel je comparais mon hôte du jour, Daniel Mesguich. Venu proposer une lecture - "Phasmes", florilège regroupant des textes de Baudelaire, de Kafka, de Dubillard, de Ribes (et même de cette fieffée crapule d'Aragon) - dans un musée ou sa voix, tous les jours, récite "le cimetière marin", Mesguich a enchanté, au sens propre, le nombreux public par la magie de la langue, sa diction plus que parfaite, éludant le e final de l'Alexandrin mais prononçant toutes les sonorités présentes, insistant sur les sifflantes, profitant des allitérations, sans effet, sans afféterie. Avec une préciosité jamais pédante. Un temps suspendu, pour l'époque qu'il ravivait, celle de la correction. Cet immense comédien ne m'a pas démenti quand j'ai dit que les Français le connaissaient peut-être plus pour sa voix que pour son visage. L'égale de celle d'un Sami Frey, d'un Trintignant. Qui ramène à la surface la réminiscence, celle des moments passés, pour lui, à d'autres époques de sa vie, dans l'île singulière. Tous ramenés, pour l'occasion. On n'aime jamais autant les acteurs que quand on peut fermer les yeux et simplement les écouter dire.

Photo: Jeanne Davy

10:39 Publié dans Blog | Lien permanent

14/04/2019

Le temps retrouvé.

On vit tous avec ses fantômes, et certains sont plus bienveillants que d’autres : ils vous accompagnent, se chargent parfois de vous reprendre quand vous vous égarez, d’un clin d’œil - la photo sur l'étagère - un « coucou, copain » ou un rire sonore. Ils ont fait du temps adouci un temps distendu, un de ceux sur lesquels on s’appuie, de temps à autre, pour s’assurer qu’on ne s’est pas complètement trahi. Là, aujourd’hui, via cet ami que je ne vois plus beaucoup mais qui vit la même permanence, au quotidien, depuis bientôt vingt ans deux Ouessant, camarade…) je reçois cette vidéo, d’un groupe de rock dont je ne sais rien, même pas que depuis tout ce temps dont je parle, l’un de ses membres a perpétué une des chansons que Fred Vanneyre – puisque c’était lui, puisque c’était moi – a enregistrées pour qui, personne ne le saura vraiment jamais. Aurait-elle figuré dans le 2ème album de NADA, après « Un dernier mot » ? La réponse est dans l’intitulé. Mais aujourd’hui, c’est « l’amour par terre » qui ressurgit d’un néant qui, de fait, n’en est pas vraiment un. À l’heure de découvertes scientifiques fascinantes, de la modélisation des trous noirs, il n’est pas impossible que ce potache de Vanneyre nous fasse une blague. Quoique les siennes étaient quand même franchement pourries. Merci au groupe Geneedy, alors, et à bientôt sur la route.

On vit tous avec ses fantômes, et certains sont plus bienveillants que d’autres : ils vous accompagnent, se chargent parfois de vous reprendre quand vous vous égarez, d’un clin d’œil - la photo sur l'étagère - un « coucou, copain » ou un rire sonore. Ils ont fait du temps adouci un temps distendu, un de ceux sur lesquels on s’appuie, de temps à autre, pour s’assurer qu’on ne s’est pas complètement trahi. Là, aujourd’hui, via cet ami que je ne vois plus beaucoup mais qui vit la même permanence, au quotidien, depuis bientôt vingt ans deux Ouessant, camarade…) je reçois cette vidéo, d’un groupe de rock dont je ne sais rien, même pas que depuis tout ce temps dont je parle, l’un de ses membres a perpétué une des chansons que Fred Vanneyre – puisque c’était lui, puisque c’était moi – a enregistrées pour qui, personne ne le saura vraiment jamais. Aurait-elle figuré dans le 2ème album de NADA, après « Un dernier mot » ? La réponse est dans l’intitulé. Mais aujourd’hui, c’est « l’amour par terre » qui ressurgit d’un néant qui, de fait, n’en est pas vraiment un. À l’heure de découvertes scientifiques fascinantes, de la modélisation des trous noirs, il n’est pas impossible que ce potache de Vanneyre nous fasse une blague. Quoique les siennes étaient quand même franchement pourries. Merci au groupe Geneedy, alors, et à bientôt sur la route.

18:26 Publié dans Blog | Lien permanent

16/03/2019

Les jardins d'Ellington.

C’est la trace numérisée d’une époque qui n’existe plus et dont on se demande si on l’a vécue. Si ça a été possible, un jour, de se contenter de ça, de s’en réjouir, qui plus est. Un enregistrement « pirate », comme on le disait, capté au walkman pendant le concert, avec les micros le long de la manche et les bras en l’air le plus souvent possible. Je ne m’y suis jamais risqué, mais je suis rentré, pas à pas, dans le réseau de ceux qui connaissaient ceux qui le faisaient. Il fallait montrer patte blanche, supporter le regard inquisiteur de celui qui pouvait demander à l’entremetteur qui on était, en notre présence. Histoire que les trésors ne passent pas entre n’importe quelles mains. Ou au risque, une fois la copie de la K7 obtenue, de voir l’enregistrement coupé d’une seconde (la touche pause en même temps que le REC) trois ou quatre fois par morceau. Ou seulement – c’était pire – sur le morceau-phare, celui dont on rêvait d’avoir une version live, ne serait-ce que pour reproduire le phénomène Quoi ? Tu ne l’as pas ? Je ne sais pas si je peux te la passer (la K7). Mon fournisseur de l’époque s’appelait Laurent Huchard, il animait une émission branchée sur une radio libre qui s’appelait « Trans-Europ Express », si ma mémoire est bonne. C’est lui qui m’a concédé l’enregistrement du concert de Aurelia Kreit aux 24 heures de l’INSA, le 16 mai 1987, sous une espèce de chapiteau immense dont on ne peut pas dire qu’il favorisait la prise de son, mais rien de ça n’était grave, à l’époque. Pas plus que l’état dans lequel on a vécu le concert, les allumés Kakous en 1ère partie, leur satire du « Nouveau gouvernement » (de cohabitation), leur version pornographique de « Comme un ouragan »… Ce qui reste, c’est le souvenir d’une chanson particulière, que le jeune choriste de l’époque a chantée en lead singer, pour la première fois. Sans reléguer personne, laissant juste augurer une association de voix qui mettra plusieurs décennies pour exister sur disque – ceux qu’Aurelia n’a pas enregistrés – et qui s’avère pour moi une vision de la perfection. La qualité de l’enregistrement (Best l’aura, dans ses petites annonces à la fin, noté à 1 sur 5) ne permet pas de savoir quelle est la phrase que rajoute la deuxième voix, mais elle nous rappelle que le petit jeune était déjà un client. Pas si jeune que ça par ailleurs puisque de l’âge du chanteur, rappelleront-ils de concert bien des années après… C’était l’époque des Jardins d’Ellington, une chanson naïve qui ne m’a jamais quitté mais que seuls les avertis pouvaient écouter chez eux, au casque, avec les mousses qui s’en allaient. C’est Muriel au violon, la voix de Raphaêlle, la surprise d’entendre Stéphane laisser traîner la voix sur soleil, Tito ajouter une ligne en anglais, la guitare de Didier - des proches que je n'ai jamais connus - que le son saturé ne permet presque pas d’entendre, c’est la frappe de Gigi, c’est un break celte ponctué de « Ouh Ouh » que personne n’utiliserait plus, maintenant, sauf dans « Waterloo Station », c’est un refrain entêtant et festif, une époque absolument révolue dont on sait pourtant qu’elle réapparaîtra, sans lendemain, le 28 septembre, en même temps que « le cœur en croix ». Que tout le monde pouvait – et pourra – écouter librement, sans passer par un dealer de rêves et de pirates.

15:40 Publié dans Blog | Lien permanent

06/03/2019

Qu'aurait du chien, sans l'faire exprès.

J’ai tellement dit, depuis tant d’années, l’admiration sans bornes que je voue au travail de Stéphane Pétrier que j’aurais beaucoup de mal à ne pas dire exactement ce que je pense de son premier roman, un « Kill the Dog » dont je connaissais l’existence depuis quelques années et dont il m’a raconté, récemment, la matrice de l’édition. Un choix surprenant, quand on connaît le bonhomme, puisque, sous l’insistance d’un couple d’amis, ai-je cru comprendre, il a opté pour l’auto-édition. Via Amazon, ce qui ne manquera pas de relancer des débats (« Bande de Français », de Marco Koskas, fit partie de la première sélection du Renaudot, en septembre dernier), mais m’a posé le problème de l’objet-livre, d’ores et déjà : une belle couverture, 4ème compris, mais des marges imparfaites, un taux de remplissage des pages trop important et des dialogues très mal édités (en retrait et sans les tirets semi-cadratin, merci à mon éditeur à moi de me permettre de passer pour un savant). Trop de mots dans une page, c’est dû au format Manuel-d’économie-de-chez-Belin-dans-les-80’s, et ça a un impact sur la lecture parce que la première réflexion que l’on se fait, c’est que le roman est là (l’expression est de Chavassieux, ça compte double), mais qu’il aurait gagné à être resserré, dans l’écriture, dans l’essentiel. Le choix du monologue intérieur, du Stream of consciousness, tel que la critique l’a défini à la fin du XIX°s., est aussi casse-gueule que l’aurait été l’inverse. Pétrier n’est pas Proust (son avatar préfère Dave), même s’il n’échappe pas à la réminiscence (son objet-transitionnel, le chien Nono), même si la phrase oscille entre sujet naïf et registre soutenu, dans la conjugaison. Il n’est pas Céline non plus même si l’élan initial a quelque chose du Bardamu du Voyage, mais on se dit qu’un éditeur l’aurait aidé à moins le dissimuler, ce roman. À éviter de se cacher dans des digressions et des contextualisations qui n’apportent pas grand chose au récit. Si ces lignes paraissent, c’est qu’il les aura validées, et je suis impatient de confronter ce qui lui a déplu de la sécheresse de ma Girafe à ces quelques fioritures qui m’ont quant à moi lesté une partie de la lecture : dans les références, trop nombreuses, dans le côté trop pratique du loser de service, forcément écrasé par la grande gueule en adjuvant – PM, par ailleurs excellent personnage, sous-exploité. J’aurais, en re-writer, éliminé beaucoup, accordé un adverbe sur quatre, un adjectif sur trois et, in fine, une phrase sur deux à l’objet de ce qui est dit, levé le pied sur les imparfaits du subjonctif et taillé les dialogues à la hache : pour être précis, sur les pages 55-56, 148 ou 183 par exemple, les réponses gênées ne sont pas nécessaires, et pourraient être traitées par un passage narratif d’une ligne, puisque c’est lui qui parle. Le livre lui-même aurait atteint les cent pages – il en fait le double - et je prends les paris (avec lui) qu’une réédition, un jour, n’en serait pas loin*. Je lui aurais dit qu’un premier roman sur trois commence par un mort en fin de dernière ligne du premier chapitre et conseillé soit d’attaquer dès l’incipit soit d’attendre un peu, encore. Que les confessions faites au psychiatre sont en italiques dans trois premiers romans sur quatre. Mais trêve de chiffres, et pas de malentendu : je n’ai aucune autorité pour lui dire quoi que ce soit, sinon celle de l’expérience, ce qu’on m’a dit à moi, qui n’en savais encore rien. L’exposition elle-même, qu’on craint « Petits Mouchoirs » dans un premier temps, bascule davantage vers « Nos enfants chéris », on ne s’en plaint pas : des quadras partent en vacances en Croatie (si, si, restez !) et le narrateur – autofictif, choix assumé dès le 4ème, pour mieux tromper le lecteur – velléitaire, couard affectif, « connement amoureux », s’enamourache de l’apparition de ce qu’il pense être une autochtone et s’avère Italienne. Une sacrée salope, dit d’elle Inès, une amie du couple, ex-amoureuse du narrateur, qui l’a laissée à son meilleur ami : fais gaffe, Pétrier, parfois on veut faire du Sautet et on finit chez Lellouche, avec le e qui fait flipper ! La métaphore cinématographique me fait me souvenir que Truffaut s’est permis de fondre deux personnages féminins de « Jules & Jim », le roman de Roché, en un, la Catherine du film. Et que dans « Kill the Dog », il y a quelques personnages de trop – certains se reconnaîtront, d’autres se chercheront - même s’ils font tous corps et si l’auteur veut sans doute les immortaliser. Dans un inventaire dont les figures ressurgies du passé – Caroline Lassalle, prof d’histoire-géo – rappellent parfois les chansons de Vincent Delerm. Pas sûr qu’il apprécie le rapprochement…

J’ai tellement dit, depuis tant d’années, l’admiration sans bornes que je voue au travail de Stéphane Pétrier que j’aurais beaucoup de mal à ne pas dire exactement ce que je pense de son premier roman, un « Kill the Dog » dont je connaissais l’existence depuis quelques années et dont il m’a raconté, récemment, la matrice de l’édition. Un choix surprenant, quand on connaît le bonhomme, puisque, sous l’insistance d’un couple d’amis, ai-je cru comprendre, il a opté pour l’auto-édition. Via Amazon, ce qui ne manquera pas de relancer des débats (« Bande de Français », de Marco Koskas, fit partie de la première sélection du Renaudot, en septembre dernier), mais m’a posé le problème de l’objet-livre, d’ores et déjà : une belle couverture, 4ème compris, mais des marges imparfaites, un taux de remplissage des pages trop important et des dialogues très mal édités (en retrait et sans les tirets semi-cadratin, merci à mon éditeur à moi de me permettre de passer pour un savant). Trop de mots dans une page, c’est dû au format Manuel-d’économie-de-chez-Belin-dans-les-80’s, et ça a un impact sur la lecture parce que la première réflexion que l’on se fait, c’est que le roman est là (l’expression est de Chavassieux, ça compte double), mais qu’il aurait gagné à être resserré, dans l’écriture, dans l’essentiel. Le choix du monologue intérieur, du Stream of consciousness, tel que la critique l’a défini à la fin du XIX°s., est aussi casse-gueule que l’aurait été l’inverse. Pétrier n’est pas Proust (son avatar préfère Dave), même s’il n’échappe pas à la réminiscence (son objet-transitionnel, le chien Nono), même si la phrase oscille entre sujet naïf et registre soutenu, dans la conjugaison. Il n’est pas Céline non plus même si l’élan initial a quelque chose du Bardamu du Voyage, mais on se dit qu’un éditeur l’aurait aidé à moins le dissimuler, ce roman. À éviter de se cacher dans des digressions et des contextualisations qui n’apportent pas grand chose au récit. Si ces lignes paraissent, c’est qu’il les aura validées, et je suis impatient de confronter ce qui lui a déplu de la sécheresse de ma Girafe à ces quelques fioritures qui m’ont quant à moi lesté une partie de la lecture : dans les références, trop nombreuses, dans le côté trop pratique du loser de service, forcément écrasé par la grande gueule en adjuvant – PM, par ailleurs excellent personnage, sous-exploité. J’aurais, en re-writer, éliminé beaucoup, accordé un adverbe sur quatre, un adjectif sur trois et, in fine, une phrase sur deux à l’objet de ce qui est dit, levé le pied sur les imparfaits du subjonctif et taillé les dialogues à la hache : pour être précis, sur les pages 55-56, 148 ou 183 par exemple, les réponses gênées ne sont pas nécessaires, et pourraient être traitées par un passage narratif d’une ligne, puisque c’est lui qui parle. Le livre lui-même aurait atteint les cent pages – il en fait le double - et je prends les paris (avec lui) qu’une réédition, un jour, n’en serait pas loin*. Je lui aurais dit qu’un premier roman sur trois commence par un mort en fin de dernière ligne du premier chapitre et conseillé soit d’attaquer dès l’incipit soit d’attendre un peu, encore. Que les confessions faites au psychiatre sont en italiques dans trois premiers romans sur quatre. Mais trêve de chiffres, et pas de malentendu : je n’ai aucune autorité pour lui dire quoi que ce soit, sinon celle de l’expérience, ce qu’on m’a dit à moi, qui n’en savais encore rien. L’exposition elle-même, qu’on craint « Petits Mouchoirs » dans un premier temps, bascule davantage vers « Nos enfants chéris », on ne s’en plaint pas : des quadras partent en vacances en Croatie (si, si, restez !) et le narrateur – autofictif, choix assumé dès le 4ème, pour mieux tromper le lecteur – velléitaire, couard affectif, « connement amoureux », s’enamourache de l’apparition de ce qu’il pense être une autochtone et s’avère Italienne. Une sacrée salope, dit d’elle Inès, une amie du couple, ex-amoureuse du narrateur, qui l’a laissée à son meilleur ami : fais gaffe, Pétrier, parfois on veut faire du Sautet et on finit chez Lellouche, avec le e qui fait flipper ! La métaphore cinématographique me fait me souvenir que Truffaut s’est permis de fondre deux personnages féminins de « Jules & Jim », le roman de Roché, en un, la Catherine du film. Et que dans « Kill the Dog », il y a quelques personnages de trop – certains se reconnaîtront, d’autres se chercheront - même s’ils font tous corps et si l’auteur veut sans doute les immortaliser. Dans un inventaire dont les figures ressurgies du passé – Caroline Lassalle, prof d’histoire-géo – rappellent parfois les chansons de Vincent Delerm. Pas sûr qu’il apprécie le rapprochement…

Bon, la Chiara, là, ça a beau être du Boticelli, il a « très envie de la niquer », on le comprend. On comprend aussi qu’il va se retrouver dans une sacrée merde, lui qui aspire, dans ses contradictions, à « ne plus puer ». On retrouve – ma seule insère – dans le portrait désabusé des quadras bien nés, la plume acerbe du « Bagdad Disco Club » et sur la terrasse de la villa, les McBook côtoient les livres papier des grands auteurs qu’il dit n’avoir pas lus, ce qui lui autorise le licencieux et l’élégance dans le même temps. Chiara baise, Caro fait l’amour – il y avait de la place, pourtant, entre les deux - porte son enfant. Il vomit sa lâcheté, son inconstance, tous les épisodes misérables d’une vie sans relief. Dans « Kill the Dog », ça produit des analepses sur sa vocation de dessinateur, son rapport à la nuit, qui sont de belles pages d’écriture censées nous éloigner un temps de l’action, sans doute, mais dont j’eus préféré qu’elles fussent plus courtes, là aussi. Qu’on s’en tienne à l’histoire. Que la Chiara-Glenn Close le plonge dans sa « Fatal attraction » (on y pense avant qu’il en parle) et que les hommes résolvent enfin la dichotomie ancestrale entre la bite et le cerveau. Tuer le chien, ça doit être ça, en finir, à la quarantaine, avec les passions de l’âme, les pulsions de (petite) mort. Stéphane – Monsieur Moustache, un clin d’œil à Carrère ? – s’amuse au contraire, nous décrit Madame Dzenanovic dans le moindre détail, en trompe-l’œil. Comme pour tromper son monde, à l’orée de la deuxième semaine, au mitant du roman et la bascule de l’action, dont je ne dirai rien, ici. Il y a de très belles scènes dans ce roman, comme celle où l’amante (la mante) se glisse dans la chambre, aux côtés de la femme (la mère) endormie ; celle où il croit la retrouver au-dessus de la Baie de Sunj, en pleins ébats avec un autre ; celle de la rédemption par le rasage intégral. Des propos prégnants sur le déshonneur et l’héroïsme, sur la paternité ; une analogie avec Bertrand Cantat et Columbo ; une belle recension du jeu de l’assassin, la liste de ses détestations, dont Rohmer et Biolay, les inénarrables occurrences de l’Olympique Lyonnais (et son prestigieux voisin) etc. La crise de paranoïa d’un meurtrier en cavale, dans un rôle trop grand pour lui. Puis il y a l’action, dans son unité, qui tient connement en haleine et vous prend une partie de la nuit, c’est un signe. C’est surtout un tel auteur par ailleurs qu’il ne peut qu’intriguer, sur un plus long terme. Il n’a peut-être pas fait que tuer le chien en allant au bout de ce projet-là, dont la deuxième partie m’a parue plus mûre dans l’écriture que la première. Dans tous les cas, cette toute petite chose (antiphrase) qui comptait pour lui, il en est venu à bout et la seule envie qui me reste, c’est de lui dire bravo. Et bienvenue.

L'auteur sera en rencontre à la Balançoire (223 rue de Créqui, 69003 Lyon), ce vendredi 8 mars, à 19h, pour présenter son ouvrage.

NB : À ceux qui s’offusqueraient d’une trop grande franchise, j’avais promis à mon ami une lecture curieuse, au sens étymologique (qui s’inquiète). Je redoutais pour lui que des recensions fussent courtisanes et complaisantes, et me suis par ailleurs beaucoup amusé ici du retour courroucé d’un auteur de mes amis qui n’a pas aimé mon dernier livre. Sans doute parce qu’il attendait Aurelia, déjà (dont Stéphane est un des parrains, pour rester dans la famille). Je fais encore une distinction entre son roman et ceux de Mestre ou de Royer, chroniqués récemment, œuvres d’écrivains confirmés et talentueux, le second adjectif étant plus abordable que le premier. C’est la sempiternelle sentence de Dan Simmons, marquée à jamais, pour moi, du sceau de Grignan : « Tout le monde peut écrire un premier roman ; c’est le deuxième qui fera de vous un écrivain. » Ça tombe bien, à ma connaissance, c’est en projet, pour Pétrier. Et c’est heureux : une fois qu’il se sera (un peu) excusé d’écrire, il fera les choses (un peu) autrement et elles n’en seront que plus abouties. Et sans la liberté de blâmer, dit Figaro…

* je le sais d’autant plus que je me suis prêté à l’exercice il y a quelques années : 98 feuillets d’un roman de jeunesse fondus en 48 et diffusé sous forme de feuilleton.

11:29 Publié dans Blog | Lien permanent