23/07/2018

Clara & Aurélia, dans la maison de mon enfance.

Je me suis mis tout seul en résidence d’écriture dans cette maison qui a abrité toute mon enfance et sera détruite en septembre. Pour une nouvelle ère, qui restera dans la famille, ce qui est un moindre mal. Mais il n’empêche : j’ai l’impression que derrière les tapisseries psychédéliques des années 70’s, tous ceux qui ne sont plus là me parlent et m’aident à avancer dans la finalisation – j’ose le mot – de mon grand œuvre, ce roman russe sur lequel plusieurs anges, de ceux dont parlait Laurence Tardieu à mon sujet, se sont penchés, à plus ou moins forte influence, mais à ce niveau-là, il n’y a pas de petite aide. Pour m’être trop brûlé les ailes, je n’en parlerai pas plus, mais 2019 est une échéance qu’on m’a fixée, pour plus d’une raison, dont certaines sont tellement incroyables que je n’y croirai qu’en les voyant. Je travaille dur, d’arrache-pied, une dizaine d’heures par jour et quand, comme aujourd’hui, je m’accorde une pause, c’est pour réaliser que la « Girafe » est sortie de presse il y a quelques heures et que, si je ne l’ai pas encore en ma possession, elle est d’ores et déjà disponible sur le site du Réalgar, sortira officiellement le 21 août pour les libraires qui s’intéressent encore à moi et sera disponible lors des rencontres qui s’annoncent en septembre, dont je reparlerai aussi. Pour l’occasion, puisque c’est le mode opératoire dans les grandes maisons d’édition - à l’annonce de ceux qui prennent souvent la littérature pour de la lessive et parlent de la rentrée littéraire comme d’un comice agricole – cette petite vidéo nous réunit, Franck Gervaise et moi, pour vous donner envie d’aimer Clara Ville. Qui, en bonne petite fille revêche qu’elle est restée, ne vous aimera pas non plus si vous ne l’aimez pas. Mais pour ceux qui se souviennent d’Emilie – de « la partie de cache-cache » - de Elise dans « Tébessa » ou de Gabrielle dans « Marius Beyle », sachez que c’est un personnage qui compte, déjà, pour moi, dans ma bibliographie. Qui prend tout son sens dans ces murs où je me trouve, qui me parlent et à qui je réponds par l’action du temps.

http://lerealgar-editions.fr/portfolio/girafe-lymphatique/

19:18 Publié dans Blog | Lien permanent

21/06/2018

Détour de chant.

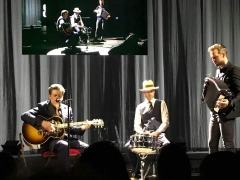

La première d’un spectacle – « Song-Book », « un carnet de chant en fait, mais en plus snob » - réunissant le Gainsbourg du XXI°s. et le comédien fétiche de Rohmer et Desplechin, ne pouvait qu’attirer les foules, énamourées et féminines, hier, au théâtre Molière de Sète. Une ville dans laquelle Benjamin Biolay a ses attaches, qui l’auront mené, avec Melvil Poupaud, puisque c’est lui, à « la Ola » en toute fin de soirée mais chut, c’est un secret. L’affiche avait le côté bobo absolu, mais promettait le meilleur : Biolay est une bête de scène doublée d’un chanteur de plus en plus remarquable dans la gestion de sa voix (de crooner) et Poupaud s’est avéré un musicien complet, commençant le concert à la batterie, passant par la guitare, la basse et le chant. Un poil à l’identique de son ami, ce qui n’est pas négligeable. Les deux sont arrivés sur scène en costume, Melvil coiffé d’un Panama et moi comme les autres, je me dis que le temps a passé depuis que le jeune Gaspard se promenait avec Margot sur les plages de Saint-Enogat, dans « Conte d’été ». Mais l’homme est très beau, d’une beauté moins sauvage que son comparse, dont on devine vite qu’il sera le point central d’une affiche partagée. Les deux avaient promis un tour de chant éclectique, j’apprends même qu’une consultation avait été lancée sur des réseaux sociaux pour proposer des titres. Pendant une petite heure et quart, le tour de chant prend des visages multiples. Les grands maîtres sont sollicités ouvertement, de Nino Ferrer (« la rua Madureira », que Poupaud a fait découvrir à Biolay) à Salvador (« Jardin d’hiver », qui a lancé la carrière de Benjamin) en passant par Aznavour via Tarantino (« Tu t’laisses aller », en duo un peu forcé) ou Nougaro, via « l’écran noir des nuits blanches » qui lie les deux amis. Ça marche, c’est très bien orchestré, avec un comparse aux claviers, Biolay à la trompette et au piano, sur lequel traîne un verre de bon rouge. Mais c’est une chanson de son ami Hubert Mounier, de « l’Affaire Louis Trio », « Non, non, tout mais pas ça » que le théâtre se lève d’un bloc, avec émotion. Biolay, qui doit être l’inverse du sale type qu’il s’est longtemps évertué à montrer, ne lâche pas ses amitiés, promet la permanence à l’auteur disparu et on se dit que le concert de cet été à Fourvière, l’album « Mobilis in Mobile » repris en intégralité s’annonce d’ores et déjà mythique. Biolay pavane, « raconte sa vie », il y a dans la scénographie la réalité reproduite des sessions de répétition, une intimité tout juste reprise, en mise en abyme, par une caméra que Poupaud mène le plus souvent : quand on a travaillé avec Rohmer, on connaît le cinéma et Melvil filme Benjamin et le public se voit en fonds de scène, en réflection. Un Brassens bien choisi pour faire local ? C’est « Maman, Papa », chanson écrite pour Patachou, ça change des Copains d’abord. Biolay introduit une chanson qu’il a écrite pour Gréco, qui n’en a pas voulu, et qui l’a regretté en l’entendant sur son album à lui : « la vanité ». Poupaud est tout ému, encore, d’interpréter une chanson que Biolay lui a écrite. L’échange des politesses s’arrête là, néanmoins, il est convenu que le comédien se montre sous son meilleur jour musical, et sa polyvalence est réelle, bien que les morceaux, souvent, s’arrêtent là où la partition pourrait devenir compliquée. Ils jouent un morceau de « Palermo Hollywood », sur lequel ils se sont rencontrés et ont tourné ensemble. Avec Chiara Mastroianni, qui n’est pas là (« Chiara a ses devoirs à faire », seule référence à Gainsbourg de la soirée). Biolay dit qu’il a écrit pour Julien Clerc, également, mais qu’il préfère interpréter une chanson de lui et de Roda-Gill, « Souffrir par toi n’est pas souffrir », reprise il y a quelque temps, déjà, par Vanessa Chassaigne. On est dans la sphère « Inrocks-Télérama », les groupies sont ravies et jouent de leur portable à satiété. Les compères s’amusent aussi, on devine qu’au fil de la tournée, Poupaud sera moins angoissé. Tout cela est raconté dans le désordre, mais si l’idée et sympathique, la double apogée de la soirée restera pour moi la version originale, à deux guitares côte-à-côte, des « Cerfs-volants » et surtout, SURTOUT, « Ton héritage », une chanson comme il en existe une tous les cinquante ans. Les pères pensent à leurs fils, les fils à leur père, c’est sublime, c’est fort et ça justifie la soirée. Des techniciens habillés en infirmiers psychiatriques viennent enlever un par un les instruments des mains des comparses, les raccompagnent en coulisses et c’est fini. Le beau théâtre Molière attendra un rappel, qui n’aura pas lieu. Un petit goût d’inachevé, mais la satisfaction un peu imbécile d’avoir été doublement privilégié. Sète, the new place to be.

La première d’un spectacle – « Song-Book », « un carnet de chant en fait, mais en plus snob » - réunissant le Gainsbourg du XXI°s. et le comédien fétiche de Rohmer et Desplechin, ne pouvait qu’attirer les foules, énamourées et féminines, hier, au théâtre Molière de Sète. Une ville dans laquelle Benjamin Biolay a ses attaches, qui l’auront mené, avec Melvil Poupaud, puisque c’est lui, à « la Ola » en toute fin de soirée mais chut, c’est un secret. L’affiche avait le côté bobo absolu, mais promettait le meilleur : Biolay est une bête de scène doublée d’un chanteur de plus en plus remarquable dans la gestion de sa voix (de crooner) et Poupaud s’est avéré un musicien complet, commençant le concert à la batterie, passant par la guitare, la basse et le chant. Un poil à l’identique de son ami, ce qui n’est pas négligeable. Les deux sont arrivés sur scène en costume, Melvil coiffé d’un Panama et moi comme les autres, je me dis que le temps a passé depuis que le jeune Gaspard se promenait avec Margot sur les plages de Saint-Enogat, dans « Conte d’été ». Mais l’homme est très beau, d’une beauté moins sauvage que son comparse, dont on devine vite qu’il sera le point central d’une affiche partagée. Les deux avaient promis un tour de chant éclectique, j’apprends même qu’une consultation avait été lancée sur des réseaux sociaux pour proposer des titres. Pendant une petite heure et quart, le tour de chant prend des visages multiples. Les grands maîtres sont sollicités ouvertement, de Nino Ferrer (« la rua Madureira », que Poupaud a fait découvrir à Biolay) à Salvador (« Jardin d’hiver », qui a lancé la carrière de Benjamin) en passant par Aznavour via Tarantino (« Tu t’laisses aller », en duo un peu forcé) ou Nougaro, via « l’écran noir des nuits blanches » qui lie les deux amis. Ça marche, c’est très bien orchestré, avec un comparse aux claviers, Biolay à la trompette et au piano, sur lequel traîne un verre de bon rouge. Mais c’est une chanson de son ami Hubert Mounier, de « l’Affaire Louis Trio », « Non, non, tout mais pas ça » que le théâtre se lève d’un bloc, avec émotion. Biolay, qui doit être l’inverse du sale type qu’il s’est longtemps évertué à montrer, ne lâche pas ses amitiés, promet la permanence à l’auteur disparu et on se dit que le concert de cet été à Fourvière, l’album « Mobilis in Mobile » repris en intégralité s’annonce d’ores et déjà mythique. Biolay pavane, « raconte sa vie », il y a dans la scénographie la réalité reproduite des sessions de répétition, une intimité tout juste reprise, en mise en abyme, par une caméra que Poupaud mène le plus souvent : quand on a travaillé avec Rohmer, on connaît le cinéma et Melvil filme Benjamin et le public se voit en fonds de scène, en réflection. Un Brassens bien choisi pour faire local ? C’est « Maman, Papa », chanson écrite pour Patachou, ça change des Copains d’abord. Biolay introduit une chanson qu’il a écrite pour Gréco, qui n’en a pas voulu, et qui l’a regretté en l’entendant sur son album à lui : « la vanité ». Poupaud est tout ému, encore, d’interpréter une chanson que Biolay lui a écrite. L’échange des politesses s’arrête là, néanmoins, il est convenu que le comédien se montre sous son meilleur jour musical, et sa polyvalence est réelle, bien que les morceaux, souvent, s’arrêtent là où la partition pourrait devenir compliquée. Ils jouent un morceau de « Palermo Hollywood », sur lequel ils se sont rencontrés et ont tourné ensemble. Avec Chiara Mastroianni, qui n’est pas là (« Chiara a ses devoirs à faire », seule référence à Gainsbourg de la soirée). Biolay dit qu’il a écrit pour Julien Clerc, également, mais qu’il préfère interpréter une chanson de lui et de Roda-Gill, « Souffrir par toi n’est pas souffrir », reprise il y a quelque temps, déjà, par Vanessa Chassaigne. On est dans la sphère « Inrocks-Télérama », les groupies sont ravies et jouent de leur portable à satiété. Les compères s’amusent aussi, on devine qu’au fil de la tournée, Poupaud sera moins angoissé. Tout cela est raconté dans le désordre, mais si l’idée et sympathique, la double apogée de la soirée restera pour moi la version originale, à deux guitares côte-à-côte, des « Cerfs-volants » et surtout, SURTOUT, « Ton héritage », une chanson comme il en existe une tous les cinquante ans. Les pères pensent à leurs fils, les fils à leur père, c’est sublime, c’est fort et ça justifie la soirée. Des techniciens habillés en infirmiers psychiatriques viennent enlever un par un les instruments des mains des comparses, les raccompagnent en coulisses et c’est fini. Le beau théâtre Molière attendra un rappel, qui n’aura pas lieu. Un petit goût d’inachevé, mais la satisfaction un peu imbécile d’avoir été doublement privilégié. Sète, the new place to be.

PS : merci à Eric Martin. La revanche aux sépions.

photo: Alain Kertomen

09:35 Publié dans Blog | Lien permanent

14/06/2018

Portrait de femme.

Puisqu’il faut bien lâcher les œuvres qu’on commet, il est temps que je le fasse de cette « Girafe lymphatique » qui m’a pris plus de temps que je l’aurais imaginé, quand j’ai entrepris d’écrire cette histoire à main levée. Un roman court, une grosse nouvelle, l’éditeur a tranché en sous-titrant du premier genre. « Girafe lymphatique », indépendamment de son titre elliptique, c’est surtout une œuvre à part dans ma bibliographie : un récit écrit à la troisième personne, avec des répétitions scandées du prénom et du nom du personnage. Clara Ville, dont on remonte trente années de vie en quatre-vingt huit pages. Entre le départ de son père – professeur de piano au Conservatoire de la Réunion – ses retrouvailles avec lui, une fois femme et mère. Il y a dans « Girafe lymphatique » l’histoire de cette femme, déterminée par le départ et l’absence. Mais aussi un échange qui la ponctue, entre son portraitiste en mots et le peintre à qui il demande de l’envisager. Des propos sur l’Art, sur le doute, ce qu’il convient de représenter ou pas. La troisième entrée de ce court roman, ce sont les dessins de Franck Gervaise, que j’ai sollicité à contre-emploi, qui s’est servi de paysages ouessantins pour y insérer son personnage à lui, qu’on retrouve trois fois dans le livre. Les éditions du Réalgar ont fait le reste, dans leurs parutions toujours très classes.

Puisqu’il faut bien lâcher les œuvres qu’on commet, il est temps que je le fasse de cette « Girafe lymphatique » qui m’a pris plus de temps que je l’aurais imaginé, quand j’ai entrepris d’écrire cette histoire à main levée. Un roman court, une grosse nouvelle, l’éditeur a tranché en sous-titrant du premier genre. « Girafe lymphatique », indépendamment de son titre elliptique, c’est surtout une œuvre à part dans ma bibliographie : un récit écrit à la troisième personne, avec des répétitions scandées du prénom et du nom du personnage. Clara Ville, dont on remonte trente années de vie en quatre-vingt huit pages. Entre le départ de son père – professeur de piano au Conservatoire de la Réunion – ses retrouvailles avec lui, une fois femme et mère. Il y a dans « Girafe lymphatique » l’histoire de cette femme, déterminée par le départ et l’absence. Mais aussi un échange qui la ponctue, entre son portraitiste en mots et le peintre à qui il demande de l’envisager. Des propos sur l’Art, sur le doute, ce qu’il convient de représenter ou pas. La troisième entrée de ce court roman, ce sont les dessins de Franck Gervaise, que j’ai sollicité à contre-emploi, qui s’est servi de paysages ouessantins pour y insérer son personnage à lui, qu’on retrouve trois fois dans le livre. Les éditions du Réalgar ont fait le reste, dans leurs parutions toujours très classes.

Dans l’agitation éditoriale, ces moments où l’on évoque la rentrée avant même que les vacances n’aient commencé, il est difficile d’exister comme auteur, quand la diffusion n’a pas les moyens des grandes maisons, ou les réseaux de ceux qui en sont sortis. Mais puisque « Tébessa, 1956 », qui m’a permis de rencontrer un lectorat, a dix ans cette année, puisqu’il a été réédité pour la troisième fois sous une nouvelle couverture, je vais relancer les personnes que j’ai rencontrées dans mon parcours d’écrivain, les inviter à m’inviter de nouveau, que je leur parle de ce qui fait une somme de vingt-cinq ans d’écriture (sur cinquante ans de vie). Qu’ils sachent qu’on peut se relever des chutes, de toutes ces petites paresses accumulées ici et là. Je leur parlerai aussi, enfin, de mon grand œuvre qui me prendra, encore, un été d’écriture et de travail, plus quelques mois d’une énième relecture, avant de le proposer enfin, dix ans après sa première évocation.

Il s’agit donc, aujourd’hui, de se proposer à la rencontre, de ré-exister publiquement. Merci d’avance à tous ceux qui se rappelleront de moi, à ceux qui diffuseront cet appel.

18:42 Publié dans Blog | Lien permanent

28/04/2018

Wet & Wild Dragons.

Je ne commencerai pas par l’abyme habituelle du prétexte d’en avoir déjà parlé. Je ne dirai pas non plus le déroulé d’une grosse semaine de vacances m’ayant mené de Oléron à Jassans-Riottiers, trois ans après, pour y (re)voir ce groupe que je suis depuis un bon quinquennat, sur lequel j’ai beaucoup écrit, mais pas tout dit. Parce qu’il fallait retrouver le duo devenu trio dans des circonstances moins idylliques que celles dans lesquelles il a passé le mois de mars (en folie) à sillonner la Chine devant des publics nombreux – pléonasme – et enthousiastes. Là, dans le Centre Culturel de Jassans, restée célèbre pour les avoir reçus par une température caniculaire, photos de Vincent Assié en témoignant, en 2015, l’ambiance était plus crépusculaire, entre abonnés un peu curieux et habitués. Des salles comme celles-ci, il faut aller les chercher et, fait exceptionnel, David et Michaëla ne s’en sont pas cachés, hier soir. Pourtant, les spectateurs passifs auraient pu, avec un peu de curiosité, se rendre compte de la chance qu’ils ont eue de récupérer le combo à ce niveau de jeu et de complicité avec Polito, le batteur dont, dit Michaëla, la moitié de la Chine est tombée amoureuse. Comprendre le niveau des arrangements avec lesquels il interprète les morceaux de son dernier album, « l’Eté », dont le titre éponyme, hier, m’a singulièrement marqué. Fergessen alterne les morceaux rocks et les ballades, clavier et airs mineurs en support, mais on sent qu’il manque quelque chose à David, qui ne flanche pas et va solliciter, par les breaks, les reprises, les solos énervés. Michaëla en trébuche, mais suit, reprend, s’allonge au sol, annonce qu’ils sont heureux d’être là, quel que soit l’avis, sur le concert, de ceux qui y assistent. Paul, le Monster - mélange, écrivais-je, de Animal, le batteur fou du Muppet Show et de Keith Moon - est sur sa planète ; parfois, les deux autres semblent s’en remettre à lui, à court de solutions. Il y a un peu de rage dans la posture, elle est partagée par ceux qui savent pourquoi ils sont venus, pourquoi ils reviendront : on ne fait pas plus boire un âne qui n’a pas soif qu’on peut convaincre des personnes venues par hasard qu’elles vivent quelque chose d’exceptionnel, à ce niveau de chant et de jeu. Le son n’est pas très bon par ailleurs, et l’ingénieur n’y est pour rien. Mais peu importe, all's well that ends well : le finale du concert, lancé par « Eleonor Rigby », magnifié par ce « I want love » qu’on reprend encore, ces jours-ci, de Pékin à Canton, est aussi repris à tue-tête, enfin. Le groupe peut quitter la scène sur « les Amants » qu’ils sont toujours, il aura fait le job, mais ça aura été dur. On ne décide jamais à l’avance de ce qui va fonctionner ou pas. Michaëla précise : la phrase, « Cool, restons détendus », c’est la plus conne qu’ils aient écrite, mais c’est celle qui reste le plus. « Ce qui est con est profond », en déduit David, le philosophe-bretteur. Rien n’est jamais simple pour les rebelles. Mais la fidélité compte, la permanence aussi : les Boom-Boom de la pédale de Paul n’auront jamais autant résonné qu’hier. En septembre, Fergessen reviendra à la Casa, dans des contrées moins indifférentes. On y sera. Même s’il n’y a plus aucune chance, je sais qu’on essaiera encore. Et encore.

Je ne commencerai pas par l’abyme habituelle du prétexte d’en avoir déjà parlé. Je ne dirai pas non plus le déroulé d’une grosse semaine de vacances m’ayant mené de Oléron à Jassans-Riottiers, trois ans après, pour y (re)voir ce groupe que je suis depuis un bon quinquennat, sur lequel j’ai beaucoup écrit, mais pas tout dit. Parce qu’il fallait retrouver le duo devenu trio dans des circonstances moins idylliques que celles dans lesquelles il a passé le mois de mars (en folie) à sillonner la Chine devant des publics nombreux – pléonasme – et enthousiastes. Là, dans le Centre Culturel de Jassans, restée célèbre pour les avoir reçus par une température caniculaire, photos de Vincent Assié en témoignant, en 2015, l’ambiance était plus crépusculaire, entre abonnés un peu curieux et habitués. Des salles comme celles-ci, il faut aller les chercher et, fait exceptionnel, David et Michaëla ne s’en sont pas cachés, hier soir. Pourtant, les spectateurs passifs auraient pu, avec un peu de curiosité, se rendre compte de la chance qu’ils ont eue de récupérer le combo à ce niveau de jeu et de complicité avec Polito, le batteur dont, dit Michaëla, la moitié de la Chine est tombée amoureuse. Comprendre le niveau des arrangements avec lesquels il interprète les morceaux de son dernier album, « l’Eté », dont le titre éponyme, hier, m’a singulièrement marqué. Fergessen alterne les morceaux rocks et les ballades, clavier et airs mineurs en support, mais on sent qu’il manque quelque chose à David, qui ne flanche pas et va solliciter, par les breaks, les reprises, les solos énervés. Michaëla en trébuche, mais suit, reprend, s’allonge au sol, annonce qu’ils sont heureux d’être là, quel que soit l’avis, sur le concert, de ceux qui y assistent. Paul, le Monster - mélange, écrivais-je, de Animal, le batteur fou du Muppet Show et de Keith Moon - est sur sa planète ; parfois, les deux autres semblent s’en remettre à lui, à court de solutions. Il y a un peu de rage dans la posture, elle est partagée par ceux qui savent pourquoi ils sont venus, pourquoi ils reviendront : on ne fait pas plus boire un âne qui n’a pas soif qu’on peut convaincre des personnes venues par hasard qu’elles vivent quelque chose d’exceptionnel, à ce niveau de chant et de jeu. Le son n’est pas très bon par ailleurs, et l’ingénieur n’y est pour rien. Mais peu importe, all's well that ends well : le finale du concert, lancé par « Eleonor Rigby », magnifié par ce « I want love » qu’on reprend encore, ces jours-ci, de Pékin à Canton, est aussi repris à tue-tête, enfin. Le groupe peut quitter la scène sur « les Amants » qu’ils sont toujours, il aura fait le job, mais ça aura été dur. On ne décide jamais à l’avance de ce qui va fonctionner ou pas. Michaëla précise : la phrase, « Cool, restons détendus », c’est la plus conne qu’ils aient écrite, mais c’est celle qui reste le plus. « Ce qui est con est profond », en déduit David, le philosophe-bretteur. Rien n’est jamais simple pour les rebelles. Mais la fidélité compte, la permanence aussi : les Boom-Boom de la pédale de Paul n’auront jamais autant résonné qu’hier. En septembre, Fergessen reviendra à la Casa, dans des contrées moins indifférentes. On y sera. Même s’il n’y a plus aucune chance, je sais qu’on essaiera encore. Et encore.

02:40 Publié dans Blog | Lien permanent

22/04/2018

Laurence d'Oléron.

Je lui ai dit que son chapeau était très beau, elle m’a gratifié d’un sourire magnifique et félicité pour l’accroche. Elle a posé son regard sur le seul des six livres que j’exposais hier - au stand des Editions Raison & Passions - dont j’ai choisi de parler tout au long de la journée, dans la Citadelle du Château d’Oléron. Une cité balnéaire, un temps estival, tout concordait pour que le public ne vînt pas et si ça n’a pas manqué, le climat n’est pas le seul responsable. Dix années de salon, du Tébessa d’hier à celui d’aujourd’hui, m’ont fait passer du pain blanc au sang noir, ceci exprimé sans aigreur. Le constat est simple, et démontrable : je ne parlerai pas ici du trop de livres, du trop d’auteurs, chacun se jugeant – et c’est bien normal – tout aussi légitime que l’autre ; je ne dirai que l’expérience de celui qui a toujours vendu des livres en Salon quand bien d’autres n’en vendent pas, ou très peu. Pas parce que je suis meilleur ou plus malin : parce que l’éditeur a bien fait son travail – de titrage et de couverture – parce que le sujet accroche la mémoire, que l’auteur n’a plus qu’à convaincre le lecteur qu’il peut lui faire confiance, pas aveuglément, mais précisément : dans la façon qu’il a eue de traiter un pan d’histoire (la guerre d’Algérie) avec humanisme et un sujet grave (la mort d’un jeune homme) sans tristesse. Dans tous les Salons où je suis passé, huit fois sur dix, le livre en main, le passant repartait avec. En dix ans, le prix du même livre, dans sa troisième et nouvelle édition, a baissé (dix balles, le bon compte), mais le rapport n’est plus le même, les porte-monnaie sont inquiets, le public plus versatile, l’auteur moins convaincu, peut-être. Moins prompt, en tout cas, à dégainer son prestigieux passé, les nombreuses invitations (rémunérées, quel âge d’or !), l’unanimité autour de ce titre qui a fini par reléguer les autres et même, MÊME, pensez-vous, la parution d’un extrait dans un manuel scolaire, la fréquentation, dans un index, de Shakespeare ou de Camus. Dont un des biographes de renom m’a hier félicité sur l’écriture de mon « Valse, Claudel », lui qui, aussi, écrivit sur Camille. Et eut le temps de le lire, dans la solitude qu’il partagea hier avec bien d’autres illustres auteurs… J’ai toujours eu des Laurence ou des Anne-Charlotte – venue un jour rompre mon isolement naturel du Salon de Paris en assénant un « c’est vous que je voulais voir » - pour ne pas m’autoriser de constat d’échec, au bout d’une décennie. J’ai écrit au moins un livre qui a marqué au-delà de l’estime, qui continue de vivre et que je suis venu retrouver hier, sur une autre île que la mienne et que Ouessant, dix ans après. Un livre qui a rendu la voix à un jeune homme de vingt ans qui l’avait perdue pendant plus de 50. Le temps de dire une guerre, selon Stora. Dans les toilettes un peu confondues du Salon d’Oléron, je croise une auteure importante, bien connue dans ma région d’origine : son dernier roman parle de ses origines, de l’Algérie, elle se souvient du mien, me félicite encore puis me laisse. Elle est invitée à parler au micro, je retourne à mon stand. Il n’y a pas d’échec, juste trop de livres et pas assez de lecteurs. Dehors, la mer rappelle à celui qui veut bien la voir la vanité des choses ; le soleil est encore écrasant, la journée – sympathique, ponctuée de belles rencontres – est passée mais n’a pas servi à grand chose. Sauf à se dire qu’il faut parfois savoir finir. Quitter une île, une fois encore, en retrouver une autre. Ne revenir – ici ou là – que parce qu’on y est invité, attendu. Qu’on l’ait mérité ou pas, c’est autre chose et, dans ma vie d’artiste, tu leur diras que je m’en fiche. Pour mon premier Salon – Place Bellecour, en 2008, plus de 50 Tébessa vendus – mon fils de douze ans, venue avec sa maman en fin d’après-midi, avait asséné un « ça pue le livre, ici ! » un rien pré-ZADiste. Hier, c’est la femme de mon éditeur, qui le suit partout où il traîne ses cartons, qui me disait ne plus pouvoir supporter le regard suppliant des êtres parqués, cherchant à accrocher le vôtre. Hier, celui de Laurence, et son sourire, ont suffi à ma (belle) journée.

Je lui ai dit que son chapeau était très beau, elle m’a gratifié d’un sourire magnifique et félicité pour l’accroche. Elle a posé son regard sur le seul des six livres que j’exposais hier - au stand des Editions Raison & Passions - dont j’ai choisi de parler tout au long de la journée, dans la Citadelle du Château d’Oléron. Une cité balnéaire, un temps estival, tout concordait pour que le public ne vînt pas et si ça n’a pas manqué, le climat n’est pas le seul responsable. Dix années de salon, du Tébessa d’hier à celui d’aujourd’hui, m’ont fait passer du pain blanc au sang noir, ceci exprimé sans aigreur. Le constat est simple, et démontrable : je ne parlerai pas ici du trop de livres, du trop d’auteurs, chacun se jugeant – et c’est bien normal – tout aussi légitime que l’autre ; je ne dirai que l’expérience de celui qui a toujours vendu des livres en Salon quand bien d’autres n’en vendent pas, ou très peu. Pas parce que je suis meilleur ou plus malin : parce que l’éditeur a bien fait son travail – de titrage et de couverture – parce que le sujet accroche la mémoire, que l’auteur n’a plus qu’à convaincre le lecteur qu’il peut lui faire confiance, pas aveuglément, mais précisément : dans la façon qu’il a eue de traiter un pan d’histoire (la guerre d’Algérie) avec humanisme et un sujet grave (la mort d’un jeune homme) sans tristesse. Dans tous les Salons où je suis passé, huit fois sur dix, le livre en main, le passant repartait avec. En dix ans, le prix du même livre, dans sa troisième et nouvelle édition, a baissé (dix balles, le bon compte), mais le rapport n’est plus le même, les porte-monnaie sont inquiets, le public plus versatile, l’auteur moins convaincu, peut-être. Moins prompt, en tout cas, à dégainer son prestigieux passé, les nombreuses invitations (rémunérées, quel âge d’or !), l’unanimité autour de ce titre qui a fini par reléguer les autres et même, MÊME, pensez-vous, la parution d’un extrait dans un manuel scolaire, la fréquentation, dans un index, de Shakespeare ou de Camus. Dont un des biographes de renom m’a hier félicité sur l’écriture de mon « Valse, Claudel », lui qui, aussi, écrivit sur Camille. Et eut le temps de le lire, dans la solitude qu’il partagea hier avec bien d’autres illustres auteurs… J’ai toujours eu des Laurence ou des Anne-Charlotte – venue un jour rompre mon isolement naturel du Salon de Paris en assénant un « c’est vous que je voulais voir » - pour ne pas m’autoriser de constat d’échec, au bout d’une décennie. J’ai écrit au moins un livre qui a marqué au-delà de l’estime, qui continue de vivre et que je suis venu retrouver hier, sur une autre île que la mienne et que Ouessant, dix ans après. Un livre qui a rendu la voix à un jeune homme de vingt ans qui l’avait perdue pendant plus de 50. Le temps de dire une guerre, selon Stora. Dans les toilettes un peu confondues du Salon d’Oléron, je croise une auteure importante, bien connue dans ma région d’origine : son dernier roman parle de ses origines, de l’Algérie, elle se souvient du mien, me félicite encore puis me laisse. Elle est invitée à parler au micro, je retourne à mon stand. Il n’y a pas d’échec, juste trop de livres et pas assez de lecteurs. Dehors, la mer rappelle à celui qui veut bien la voir la vanité des choses ; le soleil est encore écrasant, la journée – sympathique, ponctuée de belles rencontres – est passée mais n’a pas servi à grand chose. Sauf à se dire qu’il faut parfois savoir finir. Quitter une île, une fois encore, en retrouver une autre. Ne revenir – ici ou là – que parce qu’on y est invité, attendu. Qu’on l’ait mérité ou pas, c’est autre chose et, dans ma vie d’artiste, tu leur diras que je m’en fiche. Pour mon premier Salon – Place Bellecour, en 2008, plus de 50 Tébessa vendus – mon fils de douze ans, venue avec sa maman en fin d’après-midi, avait asséné un « ça pue le livre, ici ! » un rien pré-ZADiste. Hier, c’est la femme de mon éditeur, qui le suit partout où il traîne ses cartons, qui me disait ne plus pouvoir supporter le regard suppliant des êtres parqués, cherchant à accrocher le vôtre. Hier, celui de Laurence, et son sourire, ont suffi à ma (belle) journée.

NB : pour ceux qui me diagnostiqueraient d’entrée un syndrome Compagnons de la Chanson, que les choses soient entendues : je défendrai ma « Girafe lymphatique » sur les terres de mon autre éditeur et serai présent, si l’on m’y (re)trouve une place, au Salon de Saint-Etienne, en octobre. Mais j’y serai pour défendre un travail commun, avec Franck Gervaise, ceux à venir, aussi. Et mon grand-œuvre, auquel je travaille encore, me donne l’espoir d’être un jour, de nouveau, attendu quelque part. Je dis juste que, le cas échéant, ça sera sans moi et ça ne sera pas grave.

05:21 Publié dans Blog | Lien permanent

22/03/2018

Misunderstanding.

Je reçois ce matin un message dont je comprends tout de suite qu’il ne m’est pas destiné. Une bien lointaine amie s’émerveille de la réaction de sa progéniture qui lui avoue l’amour qu’elle porte à la fille d’un couple de ses amis, dont l’homme porte, c’est d’une banalité exemplaire, le même prénom que moi. Une fillette qui s’émeut qu’on puisse aimer d’amour une autre enfant, comme elle aime ses parents et son petit frère, c’est beau, mais assez anachronique, dans ma vie. S’ensuit néanmoins, une série de réponses jouant du quiproquo, la leurrée s’étonnant que je me dise non concerné par l’affaire, puis que je me souvienne pas qu’on fît un enfant ensemble. Le troisième protagoniste, elle, a compris qu’il ne s’agissait pas de son Laurent mais le jeu continue encore un peu jusqu’à ce que je lâche qu’à défaut d’une progéniture, son amie m’a inspiré une nouvelle, il y a bien longtemps, qui a elle-même inspiré des chansons à Sandro, mais ça c’est une autre histoire. Le plus drôle, c’est la conversation qui s’engage entre Ophélie – que je ne connais pas, donc – et moi, qui m’émerveille à mon tour, de la beauté de son prénom. Rapport à Hamlet, mon livre-monstre, à cette restitution des lettres, la plus belle scène, à mon sens (III, 1 « Les mots qui les accompagnaient étaient d’un souffle si doux qu’ils rendaient ces choses plus précieuses. Puisqu’ils ont perdu leur parfum, reprenez-les ; car, pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre quand celui qui donne n’aime plus. ») ? À l’héroïne rimbaldienne, à mon premier amour de jeunesse, à Lyon, histoire que la coïncidence soit plus parlante, encore ? Peu importe : le malentendu, à ce niveau, est toujours source d’imagination et, un temps, cette Ophélie fut mienne et je fus son Laurent, adoubé par une femme que j’aurais pu aimer et avec qui j’aurais pu, dans la vie parallèle d’un écrivain, faire un enfant dont l’innocence m’aurait émerveillé, à mon tour. Si faire un enfant n’était pas chose sérieuse : il y a ceux qu’on a, ceux qu’on aurait pu et voulu avoir, ceux que d’autres auraient mieux fait de ne pas avoir. Et ceux, alors, qu'on a le temps d'une conversation qui ne nous était pas destinée : "Fais attention quand tu dis à des gens que tu as des enfants avec eux."

Je reçois ce matin un message dont je comprends tout de suite qu’il ne m’est pas destiné. Une bien lointaine amie s’émerveille de la réaction de sa progéniture qui lui avoue l’amour qu’elle porte à la fille d’un couple de ses amis, dont l’homme porte, c’est d’une banalité exemplaire, le même prénom que moi. Une fillette qui s’émeut qu’on puisse aimer d’amour une autre enfant, comme elle aime ses parents et son petit frère, c’est beau, mais assez anachronique, dans ma vie. S’ensuit néanmoins, une série de réponses jouant du quiproquo, la leurrée s’étonnant que je me dise non concerné par l’affaire, puis que je me souvienne pas qu’on fît un enfant ensemble. Le troisième protagoniste, elle, a compris qu’il ne s’agissait pas de son Laurent mais le jeu continue encore un peu jusqu’à ce que je lâche qu’à défaut d’une progéniture, son amie m’a inspiré une nouvelle, il y a bien longtemps, qui a elle-même inspiré des chansons à Sandro, mais ça c’est une autre histoire. Le plus drôle, c’est la conversation qui s’engage entre Ophélie – que je ne connais pas, donc – et moi, qui m’émerveille à mon tour, de la beauté de son prénom. Rapport à Hamlet, mon livre-monstre, à cette restitution des lettres, la plus belle scène, à mon sens (III, 1 « Les mots qui les accompagnaient étaient d’un souffle si doux qu’ils rendaient ces choses plus précieuses. Puisqu’ils ont perdu leur parfum, reprenez-les ; car, pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre quand celui qui donne n’aime plus. ») ? À l’héroïne rimbaldienne, à mon premier amour de jeunesse, à Lyon, histoire que la coïncidence soit plus parlante, encore ? Peu importe : le malentendu, à ce niveau, est toujours source d’imagination et, un temps, cette Ophélie fut mienne et je fus son Laurent, adoubé par une femme que j’aurais pu aimer et avec qui j’aurais pu, dans la vie parallèle d’un écrivain, faire un enfant dont l’innocence m’aurait émerveillé, à mon tour. Si faire un enfant n’était pas chose sérieuse : il y a ceux qu’on a, ceux qu’on aurait pu et voulu avoir, ceux que d’autres auraient mieux fait de ne pas avoir. Et ceux, alors, qu'on a le temps d'une conversation qui ne nous était pas destinée : "Fais attention quand tu dis à des gens que tu as des enfants avec eux."

Nous sommes tous des aliénés, mais on a des vies bien calmes.

Peinture: "Ophelia", de Alfred Joseph Woolmer

13:39 Publié dans Blog | Lien permanent

19/03/2018

La Haine des camions.

L’image m’obsède et m’interpelle plus que jamais. La pudeur me dit de me taire mais le silence, dans la vie, l’amour et la mort sont les étapes de l’après, pas celles du pendant, de ce qui se passe, arrive ou – c’est le sujet ici – arrive de nouveau. Je pense à cette personne à laquelle la vie m’a lié dans une injonction commune, aux mots sur lesquels nous sommes tombés d’accord il y a seize ans : chacun de notre côté, in abstentia mais unis par l’homme que nous venions de perdre tous les deux, nous serions condamnés à vivre, ne serait-ce que pour lui. Récemment encore, on me disait que j’étais celui qui témoignait, recueillait, immortalisait, dans la grande ironie de la disparition. Pas par gloriole personnelle, ni même par culpabilité, mais parce que la permanence, chez moi, est viscérale et que j’ai toujours détesté l’idée que l’humanité perde un contemporain capital sans même s’en apercevoir. J’ai fait vivre en moi et partout où je le pouvais cet homme-là, je sais que ma compagne d’infortune en a fait autant. Ça a dû être compliqué de vivre au-dessus de cette histoire, de s’accorder le droit de continuer, différemment mais de continuer quand même. Ceux qui l’ont rencontrée ont dû lutter contre ce fantôme-là, omniprésent. Alors quand, avant-hier, j’ai appris que l’homme avec qui elle partageait sa vie venait de disparaître dans les mêmes conditions que celui qu’elle a perdu il y a seize ans, mois pour mois, je n’ai pu éviter la nausée, je ne peux éviter de l’écrire aujourd’hui. Il n’y a pas d’autre damnation que celle que nous partageons depuis longtemps, mais la voilà obligée d’interroger son destin alors même qu’elle n’y est pour rien. C’est injuste, profondément. Et ça m’oblige, là encore, aux forces de l’esprit, à les imaginer tous les deux se rencontrant, d’égal à égal, enfin. C’est aujourd’hui qu’elle se séparait de la deuxième personne qui l’a aimée en seize ans. Je pense à elle profondément. Et à lui ; non, à eux.

18:49 Publié dans Blog | Lien permanent

14/02/2018

Les deux mondes.

Les deux mondes sont côte-à-côte, ils n’échangeront pas et pourtant, ce serait riche, je crois. Même nous, les accompagnateurs, restons en retrait : nos études sont lointaines, mais malgré tous les dénis possibles, elles ne nous ont pas menés aussi loin qu’on l’aurait voulu. Celles des étudiants que j’accompagne seront courtes et pratiques, mais elles les mèneront plus loin qu’eux n’iront jamais, sans doute, d’un point de vue géographique : chez les miens, on parle de l’Arctique, des Kerguelen, on s’envisage au long cours, mais pas universitairement. Chez les autres, je détecte une bonne éducation, mais quelques sourires satisfaits et des phrases toutes faites. Quand ils quittent par poignées la bibliothèque universitaire, ils ont entre eux les mêmes intonations, les mêmes expressions que leurs homologues techniciens. La vie est passée, en une seconde, elle les a réunis au même endroit, le temps que les uns se souviennent, un jour, qu’ils sont passés par là, que les autres n’aient aucun souvenir que d’autres qu’eux s’y sont aventurés. Moi-même ne reviendrai sans doute jamais à la bibliothèque de l’IUEM, qui ne comprend aucun livre de fiction, comme si la mer ne pouvait être abordée que rationnellement. Et l’idée même d’incarner, pour les jeunes que je forme, le monde auquel ils viennent de se confronter, me paraît plus obsolète que jamais. Il n’y a rien de grave, jamais, et surtout pas cela. Mais dans le calme désormais absolu (le temps d’écrire cette chronique et parce que la bibliothèque va fermer), ma vie est passée un peu plus, elle aussi, mais j’ai eu le temps de la contempler, un instant et, malgré les cicatrices, de trouver qu’il n’y avait pas à en rougir. Là-dessus, le brouillard aurait pu se lever et nous libérer la vue, la laisser aux plus démunis, mais il ne faut jamais trop attendre du contrat social, encore moins de l’état de nature.

16:18 Publié dans Blog | Lien permanent