15/11/2024

Benoît.

C’est une nouvelle à laquelle on s’attendait mais qui fait basculer la temporalité de l’autre côté, dans ce qu’elle a d’inéluctable. Benoît est mort, me dit-on, et là, c’est tout un pan de mon enfance qui remonte, et avant tout - au même titre que ma grand-mère paternelle - une figure de l’autorité. Il n’y a pas si longtemps, il me demandait pourquoi je ne le tutoyais pas, comme les autres le faisaient, je lui ai répondu que je n’oserais jamais, que c’était très bien comme ça. Quand Cécile, sa plus jeune fille, me trouvait casse-prunier (l’expression est d’époque) dans nos jeux d’enfants, elle menaçait de le dire à son père et la seule image me convainquait de ne pas l’être davantage (si tant est que je le fusse !). Pourtant, il n’a jamais élevé la voix, Benoît, c’était juste une présence, une force à elle seule. Une tonalité grave, une poignée de mains franche – une fois la casquette ôtée, c’est l’usage - et les deux yeux plantés dans les vôtres, à demander des nouvelles, sans jugement, jamais. Il avait 94 ans, Benoît, c’est un âge honorable pour mourir, mais on pensait égoïstement qu’il tiendrait encore au moins 38 ans, le temps qu’on y arrive, nous, à cet âge-là. Parce qu’on n’a jamais autant incarné le bon sens paysan, au sens le plus noble qui soit. Il n’aura jamais su que je n’ai jamais osé aller me chercher une salade dans son immense potager, quand je suis allé réviser mon Bac à St-Romain, parce que je ne savais pas comment on les cueillait et que je n’ai pas osé lui demander. Il ne saura pas non plus que quand on me disait que les lapins – les siens – à qui j’allais donner à manger n’étaient plus là parce qu’ils étaient partis en vacances, je l’ai cru, et très longtemps. Benoit & Janine, c’est l’histoire de St Romain-de-Popey à eux seuls et dans une enfance aux trois mois et demi de vacances, c’est beaucoup de temps partagé, quasiment une éducation parallèle. C’est comme si je perdais un grand-père, moi qui n’en ai pas connu, ou presque. Ma sœur Françoise est devenue leur voisine il y a 6 ou 7 ans, déjà, en rachetant le terrain familial, en faisant construire en lieu et place de la maison Phénix à laquelle les Berger, cachés derrière le buis, ne donnaient pas dix ans et qui en a tenu 36. Elle faisait le lien temporel et Emma, sa fille, ma nièce, n’aimait rien plus que d’apporter une bière (ou un mojito) à son Benoît, qu’ils papotent un moment. On savait que ça arriverait, mais on a le droit d’être triste, de se réjouir qu’il soit mort dans son sommeil, peut-être en pensant à sa prochaine partie de boules, ou à la Chambre d’agriculture dont il fut le président, au devenir d’une activité qu’il incarnait à lui seul. Benoît, c’est le paysan de la parabole d’Alain sur le travail, celui à qui le philosophe demande pourquoi il passe une 3e fois la serfouette pour creuser un sillon alors que deux suffisent, et qui répond que la 3e c’est pour que ce soit bien fait. C’est cette forme de rectitude morale qui disparait avec lui, sauf à ce que ceux qui l’ont reçue de lui la fassent vivre et la transmettent. C’est le paradoxe des disparitions, dans ce qu’elles ont de quasiment joyeux, d’engageant : il n’est plus là, mais il survivra, longtemps.

C’est une nouvelle à laquelle on s’attendait mais qui fait basculer la temporalité de l’autre côté, dans ce qu’elle a d’inéluctable. Benoît est mort, me dit-on, et là, c’est tout un pan de mon enfance qui remonte, et avant tout - au même titre que ma grand-mère paternelle - une figure de l’autorité. Il n’y a pas si longtemps, il me demandait pourquoi je ne le tutoyais pas, comme les autres le faisaient, je lui ai répondu que je n’oserais jamais, que c’était très bien comme ça. Quand Cécile, sa plus jeune fille, me trouvait casse-prunier (l’expression est d’époque) dans nos jeux d’enfants, elle menaçait de le dire à son père et la seule image me convainquait de ne pas l’être davantage (si tant est que je le fusse !). Pourtant, il n’a jamais élevé la voix, Benoît, c’était juste une présence, une force à elle seule. Une tonalité grave, une poignée de mains franche – une fois la casquette ôtée, c’est l’usage - et les deux yeux plantés dans les vôtres, à demander des nouvelles, sans jugement, jamais. Il avait 94 ans, Benoît, c’est un âge honorable pour mourir, mais on pensait égoïstement qu’il tiendrait encore au moins 38 ans, le temps qu’on y arrive, nous, à cet âge-là. Parce qu’on n’a jamais autant incarné le bon sens paysan, au sens le plus noble qui soit. Il n’aura jamais su que je n’ai jamais osé aller me chercher une salade dans son immense potager, quand je suis allé réviser mon Bac à St-Romain, parce que je ne savais pas comment on les cueillait et que je n’ai pas osé lui demander. Il ne saura pas non plus que quand on me disait que les lapins – les siens – à qui j’allais donner à manger n’étaient plus là parce qu’ils étaient partis en vacances, je l’ai cru, et très longtemps. Benoit & Janine, c’est l’histoire de St Romain-de-Popey à eux seuls et dans une enfance aux trois mois et demi de vacances, c’est beaucoup de temps partagé, quasiment une éducation parallèle. C’est comme si je perdais un grand-père, moi qui n’en ai pas connu, ou presque. Ma sœur Françoise est devenue leur voisine il y a 6 ou 7 ans, déjà, en rachetant le terrain familial, en faisant construire en lieu et place de la maison Phénix à laquelle les Berger, cachés derrière le buis, ne donnaient pas dix ans et qui en a tenu 36. Elle faisait le lien temporel et Emma, sa fille, ma nièce, n’aimait rien plus que d’apporter une bière (ou un mojito) à son Benoît, qu’ils papotent un moment. On savait que ça arriverait, mais on a le droit d’être triste, de se réjouir qu’il soit mort dans son sommeil, peut-être en pensant à sa prochaine partie de boules, ou à la Chambre d’agriculture dont il fut le président, au devenir d’une activité qu’il incarnait à lui seul. Benoît, c’est le paysan de la parabole d’Alain sur le travail, celui à qui le philosophe demande pourquoi il passe une 3e fois la serfouette pour creuser un sillon alors que deux suffisent, et qui répond que la 3e c’est pour que ce soit bien fait. C’est cette forme de rectitude morale qui disparait avec lui, sauf à ce que ceux qui l’ont reçue de lui la fassent vivre et la transmettent. C’est le paradoxe des disparitions, dans ce qu’elles ont de quasiment joyeux, d’engageant : il n’est plus là, mais il survivra, longtemps.

11:04 Publié dans Blog | Lien permanent

10/11/2024

Le Chercheur d'âme.

"Sinon, quand on est un groupe depuis 40 ans et qu’on fait des chansons, la seule façon de tenir 40 ans de plus, c’est de trouver l’inspiration d’en écrire d’autres, voir si elles correspondent entre elles, si l’unité de sens est suffisante pour qu’on les aligne sur un album, ce truc qui fait sourire ceux qui ne les ont pas à eux seuls, les 40 ans, voire qui en ont deux fois moins. Et à la Casa, l’autre fois, dans ce monde où tout allait à peu près bien parce qu’Éric était encore chez lui, là-bas, ils en ont essayé deux, des nouvelles chansons, celles qui provoquent, dans le public, une première ré-action, au sens propre, puis de la curiosité, l’envie de les entendre encore, de précipiter le temps qu’il reste avant de les avoir pour soi, chez soi. Il y a ce Chercheur d’âme qui joue sur les mots et sur l’idée d’une droiture érigée en conduite, la rivière des hommes fiers, du trésor qu’elle est supposée recéler mais que le chercheur ne trouve pas. En tout cas pas tant qu’il n’aura pas compris que le trésor est justement dans cette façon juste d’avoir vécu. Le parcours, pas l’arrivée, c’est la finalité du Voyage. On imagine le pionnier – qui creuse encore – se douter que la vérité est ailleurs mais que renoncer maintenant signifierait une vie échouée, pas seulement une vie d’échecs : il en a pourtant trouvé, un peu, des silences qui valent de l’or, des promesses pailletées, ça l’a maintenu dans l’illusion, le cul au fond du torrent. Il cherche encore, essaie de ne pas écouter Charlotte (Sometimes), la sceptique, pour ne pas avoir à se demander si elle avait raison. Qu’on nous a bien pris pour des cons et que rien, dans cette quête, ne justifie de la passer au (petit) tamis. C’est la question de l’amour, du sens, une autre nuance entre le nihilisme et l’aspiration, l’amour et la baise. On voit même passer Tristan, le plus vaillant des chevaliers & Iseut, la fille de roi, fière et loyale, dans cette belle chanson ; et leur amour, plus fort qu’eux, qui survivra dans les branches entremêlées de deux arbres plantés de part et d’autre d’une (vieille) chapelle ? Que dalle. Épuisé, le filon, depuis longtemps. Du moins, c’est ce que dit Charlotte. On n’est pas obligé de la croire, et vouloir, coûte que coûte, chercher encore. C’est quand on arrête de chercher qu’on meurt, de toute façon."

"Sinon, quand on est un groupe depuis 40 ans et qu’on fait des chansons, la seule façon de tenir 40 ans de plus, c’est de trouver l’inspiration d’en écrire d’autres, voir si elles correspondent entre elles, si l’unité de sens est suffisante pour qu’on les aligne sur un album, ce truc qui fait sourire ceux qui ne les ont pas à eux seuls, les 40 ans, voire qui en ont deux fois moins. Et à la Casa, l’autre fois, dans ce monde où tout allait à peu près bien parce qu’Éric était encore chez lui, là-bas, ils en ont essayé deux, des nouvelles chansons, celles qui provoquent, dans le public, une première ré-action, au sens propre, puis de la curiosité, l’envie de les entendre encore, de précipiter le temps qu’il reste avant de les avoir pour soi, chez soi. Il y a ce Chercheur d’âme qui joue sur les mots et sur l’idée d’une droiture érigée en conduite, la rivière des hommes fiers, du trésor qu’elle est supposée recéler mais que le chercheur ne trouve pas. En tout cas pas tant qu’il n’aura pas compris que le trésor est justement dans cette façon juste d’avoir vécu. Le parcours, pas l’arrivée, c’est la finalité du Voyage. On imagine le pionnier – qui creuse encore – se douter que la vérité est ailleurs mais que renoncer maintenant signifierait une vie échouée, pas seulement une vie d’échecs : il en a pourtant trouvé, un peu, des silences qui valent de l’or, des promesses pailletées, ça l’a maintenu dans l’illusion, le cul au fond du torrent. Il cherche encore, essaie de ne pas écouter Charlotte (Sometimes), la sceptique, pour ne pas avoir à se demander si elle avait raison. Qu’on nous a bien pris pour des cons et que rien, dans cette quête, ne justifie de la passer au (petit) tamis. C’est la question de l’amour, du sens, une autre nuance entre le nihilisme et l’aspiration, l’amour et la baise. On voit même passer Tristan, le plus vaillant des chevaliers & Iseut, la fille de roi, fière et loyale, dans cette belle chanson ; et leur amour, plus fort qu’eux, qui survivra dans les branches entremêlées de deux arbres plantés de part et d’autre d’une (vieille) chapelle ? Que dalle. Épuisé, le filon, depuis longtemps. Du moins, c’est ce que dit Charlotte. On n’est pas obligé de la croire, et vouloir, coûte que coûte, chercher encore. C’est quand on arrête de chercher qu’on meurt, de toute façon."

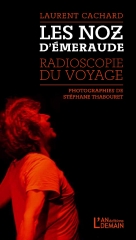

extrait des Noz d’émeraude, radioscopie du Voyage, l'An demain éditions, 240 pages, 20€

À paraître début décembre 2024

10:04 Publié dans Blog | Lien permanent

02/11/2024

Une note d'il y a 14 ans.

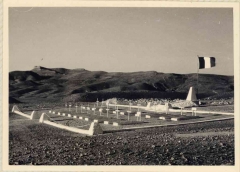

Un homme m'a contacté par mail hier, pour me raconter une histoire poignante, dont je regrette qu'elle n'ait pu, de fait, figurer dans "Tébessa, 1956". Sous l'intitulé "Djeurf, 1956", il me raconte comment, jeune instituteur rappelé comme officier, il s'est retrouvé affecté en mai 1956 dans les Aurès, "le pays d'origine" de la plupart de ses élèves. Après un passage par Tébessa, le voilà à Djeurf, " dans un paysage lunaire", avec le fort, "orgueilleusement perché sur la crête des falaises qui dominent l'Oued Hallail". Mais surtout, rajoute-t-il, le regard du jeune soldat qu'il était s'est immédiatement fixé sur "une série de tombes toutes fraiches, proprement alignées dans leur enclos tout aussi blanc". Sa compagnie relevait la compagnie tombée dans l'embuscade du 5 avril. Celle de Gérard. Celle aussi d'un jeune sous-officier qui resta un mois avec les nouveaux arrivés pour assurer la transition. Et qui leur parla de ceux qui étaient tombés. De Gérard, sans doute, de sa passion pour les fleurs et les dominos, peut-être... Mais l'anecdote que ce monsieur m'a racontée n'est même pas là, encore: dans l'embuscade, un adjudant-chef qui n'était sans doute pas aussi fou-de-guerre que celui que j'ai décrit dans le roman est tombé "à la tête de ses hommes". Il avait une chienne qu'il amenait partout avec lui, mais qui là, ne l'a pas accompagné dans la mort. "Ensauvagée et traumatisée", la pauvre bête ne rentra dès lors plus au fort que le soir, à la nuit tombée, pour manger près des barbelés la nourriture que les soldats déposaient pour elle...

Un homme m'a contacté par mail hier, pour me raconter une histoire poignante, dont je regrette qu'elle n'ait pu, de fait, figurer dans "Tébessa, 1956". Sous l'intitulé "Djeurf, 1956", il me raconte comment, jeune instituteur rappelé comme officier, il s'est retrouvé affecté en mai 1956 dans les Aurès, "le pays d'origine" de la plupart de ses élèves. Après un passage par Tébessa, le voilà à Djeurf, " dans un paysage lunaire", avec le fort, "orgueilleusement perché sur la crête des falaises qui dominent l'Oued Hallail". Mais surtout, rajoute-t-il, le regard du jeune soldat qu'il était s'est immédiatement fixé sur "une série de tombes toutes fraiches, proprement alignées dans leur enclos tout aussi blanc". Sa compagnie relevait la compagnie tombée dans l'embuscade du 5 avril. Celle de Gérard. Celle aussi d'un jeune sous-officier qui resta un mois avec les nouveaux arrivés pour assurer la transition. Et qui leur parla de ceux qui étaient tombés. De Gérard, sans doute, de sa passion pour les fleurs et les dominos, peut-être... Mais l'anecdote que ce monsieur m'a racontée n'est même pas là, encore: dans l'embuscade, un adjudant-chef qui n'était sans doute pas aussi fou-de-guerre que celui que j'ai décrit dans le roman est tombé "à la tête de ses hommes". Il avait une chienne qu'il amenait partout avec lui, mais qui là, ne l'a pas accompagné dans la mort. "Ensauvagée et traumatisée", la pauvre bête ne rentra dès lors plus au fort que le soir, à la nuit tombée, pour manger près des barbelés la nourriture que les soldats déposaient pour elle...

Cette chienne-là, j'en aurais volontiers, je le répète, fait un personnage central de Tébessa, le roman. Mais cette histoire montre que la parole et l'émotion sont liées, et qu'un livre peut faire, à sa façon, qu'une histoire continue de circuler. Je remercie chaleureusement, ici aussi, ce monsieur dont la dignité, la mémoire et l'écriture sont autant de leçons de vie. Et je joins à ce message la photo du cimetière qu'il m'a envoyée.

18:39 Publié dans Blog | Lien permanent

29/10/2024

RADIO TINO

J'étais chez Tino Di Martino, sur RSL, en début d'après-midi et comme je suis bavard, j'ai parlé un peu plus d'une heure. Au cours de laquelle je fais une annonce sur le prochain livre que je vais sortir (teasing), et pendant laquelle je parle d'Aurélia, de Liliane, des Portraits, d'enseignement et d'écriture. On y entend Jean-Louis Murat, Stéphane Pétrier et Barbara : j'ai été plus mal accompagné.

J'étais chez Tino Di Martino, sur RSL, en début d'après-midi et comme je suis bavard, j'ai parlé un peu plus d'une heure. Au cours de laquelle je fais une annonce sur le prochain livre que je vais sortir (teasing), et pendant laquelle je parle d'Aurélia, de Liliane, des Portraits, d'enseignement et d'écriture. On y entend Jean-Louis Murat, Stéphane Pétrier et Barbara : j'ai été plus mal accompagné.

C'est ICI

19:49 Publié dans Blog | Lien permanent

24/10/2024

Ma banquière.

Mince. Par l'appel bêtement enjoué de ma nouvelle conseillère, j'apprends donc que ma banquière- depuis plus de 15 ans! - est partie. Et ne saura donc jamais ce que mes visites chez elle ont provoqué. Quant à la nouvelle, si elle pense me choper comme ça, elle peut rêver.

Mince. Par l'appel bêtement enjoué de ma nouvelle conseillère, j'apprends donc que ma banquière- depuis plus de 15 ans! - est partie. Et ne saura donc jamais ce que mes visites chez elle ont provoqué. Quant à la nouvelle, si elle pense me choper comme ça, elle peut rêver.10:32 Publié dans Blog | Lien permanent

20/10/2024

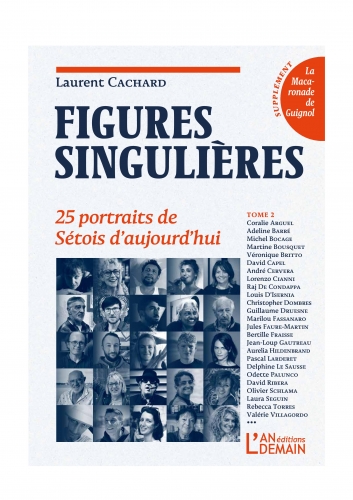

La macaronade de Guignol?

Il faudra - finalement - attendre début janvier pour que paraisse le deuxième volume des Figures Singulières, l'éditeur, débordé, considérant à juste titre qu'une parution par an, dans cet exercice, est suffisante. Et s'il est débordé, c'est aussi en partie à cause de moi, qui lui ai confié un projet dont je n'aurais pas rêvé il y a six mois et qui est programmé pour être disponible avant les fêtes, alors...

Mon autre éditeur a dans les mains depuis un (bon) moment mon Affaire Nizan, un (tout) petit brûlot dont j'attends patiemment (ça n'est pas vrai, en fait) la sortie.

19:33 Publié dans Blog | Lien permanent

15/10/2024

SELOSHIM.

Dans le judaïsme, les Seloshim sont les 30 jours de deuil, le calendrier hébraïque établissant la durée maximale d’un mois à ce nombre de jours. Aujourd’hui, ça fait 30 jours qu’Éric est mort, que d’autres sont partis depuis et dans cette logique humaine qu’on n’a toujours pas intégrée, il y a une question qui se pose, à chaque perte : au bout de combien de temps reprend-on une vie normale, sans forcément passer à autre chose, cette expression détestable qui ne signifie rien ? À quel moment se dit-on qu’on va enlever la photo du disparu du profil de ses réseaux sociaux – un souci que nos parents n’auront pas eu – comme on cessait de porter du noir, dans les campagnes, au bout d’un certain temps ? On couche toujours avec des morts : je reprends régulièrement cette phrase de Ferré pour parler de cette étape où la souffrance se fait tellement quotidienne qu’on en arrive à considérer l’absence comme l’inverse de ce qu’elle est réellement. Quand l’absence devient présence, qu’on sollicite celui ou celle qui n’est plus là pour quelque chose de sérieux ou de (très) dérisoire. Vieillir comprend un défaut qu’auraient sans doute aimé ceux qui ne l’ont pas fait suffisamment, voir partir des gens qu’on aime, se dire – immédiatement après qu’on s’est demandé quand on allait les revoir, avec enthousiasme – qu’on ne les verra plus et que, un jour, c’est nous qui deviendrons invisibles à ceux pour qui on compte.

Dans le judaïsme, les Seloshim sont les 30 jours de deuil, le calendrier hébraïque établissant la durée maximale d’un mois à ce nombre de jours. Aujourd’hui, ça fait 30 jours qu’Éric est mort, que d’autres sont partis depuis et dans cette logique humaine qu’on n’a toujours pas intégrée, il y a une question qui se pose, à chaque perte : au bout de combien de temps reprend-on une vie normale, sans forcément passer à autre chose, cette expression détestable qui ne signifie rien ? À quel moment se dit-on qu’on va enlever la photo du disparu du profil de ses réseaux sociaux – un souci que nos parents n’auront pas eu – comme on cessait de porter du noir, dans les campagnes, au bout d’un certain temps ? On couche toujours avec des morts : je reprends régulièrement cette phrase de Ferré pour parler de cette étape où la souffrance se fait tellement quotidienne qu’on en arrive à considérer l’absence comme l’inverse de ce qu’elle est réellement. Quand l’absence devient présence, qu’on sollicite celui ou celle qui n’est plus là pour quelque chose de sérieux ou de (très) dérisoire. Vieillir comprend un défaut qu’auraient sans doute aimé ceux qui ne l’ont pas fait suffisamment, voir partir des gens qu’on aime, se dire – immédiatement après qu’on s’est demandé quand on allait les revoir, avec enthousiasme – qu’on ne les verra plus et que, un jour, c’est nous qui deviendrons invisibles à ceux pour qui on compte.

Il y a parfois des hommes-repères dans une vie, et ce ne sont pas nécessairement ceux qu’on voit tout le temps, au quotidien. Les artistes, souvent, jouent ce rôle, eux dont la route croise parfois la nôtre, suffisamment pour qu’à un moment de notre existence, on se demande quand est-ce qu’ils vont revenir. Quand ces êtres-là ne sont plus, l’absence est double, parce qu’on est privé d’eux comme on est privé du laps de temps qu’ils nous laissent en repartant. Rien d’étonnant, alors, que cet ami parti il y a 30 jours intègre ce mode opératoire, au vu de la vie qu’il a passée auprès d’eux. Ce n’est pas la femme qu’il n'a pas quittée d’une seconde depuis 21 ans qui pourra penser ça, ni sa fille, ni les plus proches de ses amis, mais moi je me l’offre – du moins le fait-il pour moi – ce luxe, me défaire de sa photo, publiquement, la garder pour moi, désépingler le statut que l’hébétude m’a fait écrire, il y a un mois, et l’ancrer solidement comme être essentiel dans le temps qu’il me reste à vivre. Avec d’autres, pas si nombreux. Et l’inscrire dans un livre à venir, ce qui compte double, dans la grande roue de la fortune humaine.

Photo: S.Thabouret

14:24 Publié dans Blog | Lien permanent

14/10/2024

Jourde & I.

15:44 Publié dans Blog | Lien permanent