23/08/2025

TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (12)

On commence à connaître l’auteur et son sens du contraire pour ne pas s’étonner qu’il intitule la maison vide un roman de 744 pages plein d’une histoire familiale portant sur deux siècles, trois guerres, trois femmes – de son arrière-arrière-grand-mère Jeanne-Marie à Marguerite, la grand-mère du narrateur en passant par la mère de celle-ci, Marie-Ernestine. Proust. Non, ça n’est pas un canular, ni une coquetterie d’auteur, mais dans la famille de celui qui remontera l’arbre généalogique, on s’appelle Proust, du nom de Firmin, son arrière-arrière-grand-père. Aucun rapport avec l’auteur de la Recherche du Temps perdu, annonce, d’emblée, l’écrivain - même si une dénommée Ernestine Gallou, la cuisinière de son oncle Amiot, inspira en partie le personnage de Françoise, qui fut celle de la Tante Léonie, à Combray – qui livre pourtant un (dernier) roman proustien en diable, par l’exigence de la langue et celle du sujet choisi : l’héritage familial prend la forme, dès le prologue, d’une maison inhabitée depuis longtemps, dans laquelle le narrateur cherche la Légion d’honneur, attribuée à Jules pour le sacrifice de sa vie fait à la Patrie pendant la Grande Guerre, celle qui va faire que les survivants prendront de haut ceux qui iront faire celle d’après, et plus encore – réunis – ceux qui, comme le père du narrateur, connaîtront l’Algérie, sans qu’elle mérite le nom de guerre, pendant des décennies. Puisque les trois générations sont marquées, chacune, par le sceau de la guerre, c’est par l’arrière que Mauvignier – fouillant, brassant et remuant des breloques, des vieilleries, soulevant aussi des odeurs - va décrire une histoire du temps, de la condition des femmes, des mœurs, aussi, en centrant d’abord l’histoire sur Firmin, le patriarche, qui a bâti son empire sur sa ferme, florissante, de la Bassée (évidemment). Mais c’est avec Marie-Ernestine que tout commence, antiphrase-t-il. Parce qu’elle a déçu, malgré elle, le plan de son père : un fils aîné chez les Curés, le deuxième pour reprendre les affaires de la maison et sa petite Boule d’Or pour le plaisir des yeux. C’est ainsi qu’on fonctionne à la fin du XVIII° siècle, mais les deux fils – l’effarouché Anatole, l’évaporé Paul – vont déjouer l’histoire déjà écrite pour eux ; de fait, il serait dit que Marie-Ernestine irait à l’école, comme ses frères, qu’elle y serait remarquable, intégrerait le couvent – elle, la petite de terriens, fortunés, mais terriens, t’es rien - les tableaux d’honneur, l’excellence, jusqu’à ce qu’elle découvre la musique, ce péché véniel, le piano, comme une échappée d’elle-même, constatant que tout son être n’était pas voué sans réserve à Dieu et au Christ. Par l’entremise de sa tante Marie-Caroline, elle va rencontrer Florentin – le bien-nommé – Cabanel, qui lui fera découvrir ses premiers émois, musicaux et amoureux. Est-il possible que cette gamine soit vraiment douée, soit aussi douée pour envisager le Conservatoire de Paris, que cette paysanne arrogantefasse autre chose de sa vie que ce qu’on avait décidé pour elle ? Mauvignier décrit les premières ruptures d’une lignée, d’un fossé qui se creuse avec sa mère, Jeanne-Marie, qui n’existera que quand son mari – qui la frappe raisonnablement et ne pratique que ponctuellement le quasi-viol conjugal – sera parti au front, quand elle devra, comme d’autres femmes avec elle, prendre les affaires en main. En attendant, au tout début du XX°s., c’est conduite par Hégésippe, le cocher, que, chaque semaine, Marie-Ernestine rejoint son professeur de piano, qu’elle rejoint cette musique qu’elle entend à l’intérieur d’elle-même ; il l’initie aux classiques, mais aussi à Maupassant, à Zola – Thérèse Raquin et son élève, Laurent, est-ce que cette vie-là est vraiment possible ? – ils vont au-delà des réticences de la femme de Cabanel (suppliciée par le plaisir que son mari avait pris à sourire à la jeune fille) et des nonnes, qui considèrent que cette enfant, versée, désormais, dans l’effronterie, l’aplomb, l’arrogance, ne sera jamais une des leurs. Un fait va marquer l’histoire familiale – et ses mutations - de façon irréversible : Firmin, pour qui rien n’est jamais assez bien pour sa fille, va lui acheter un piano, un vrai, un Pleyel, une anomalie dans une lignée de paysans ; mais dans le même temps, puisque l’époque le veut encore, il lui dit qu’elle va épouser Jules Chichery, un dur au mal, dans ses affaires ; rien qu’à entendre ce nom, elle se renferme, autant que le clavier reste obstinément fermé, pendant des semaines. Pas un mot pour Jules, qui sait qu’elle doit le détester, le mépriser. Ils peuvent rêver longtemps à ce mariage, pense-t-elle, qui va jusqu’à, un soir, avec une paire de ciseaux… Elle en sort et, paradoxalement, plus que les menaces de sorcellerie et d’avenir de vieille fille, c’est Jules qui sortira vainqueur de cette épreuve : elle doit s’avouer que oui, elle passe sa vie à (l’)attendre et lui dit oui, en juin 1905. L’union de la carpe et du lapin, dit-on, dans le village. Quand Firmin meurt, d’une crise cardiaque dans un champ, on lui rappelle comment elle l’a offensé, mais c’est à elle, sa Boule d’Or, qu’il lègue tout – en réalité, absolument tout - reléguant ses fils à la déception initiale qu’ils ont provoquée chez lui. De fait, c’est Jules, l’homme, qui devient le Patron, et quand Marguerite (celle qu’il portait à la boutonnière quand il venait voir sa promise, qui ne lui cédait rien) nait de cette union, en 1913, la guerre peut commencer, dit le narrateur. Qui ponctue son récit d’insères sur l’écriture en train de se faire : tout ça je le raconte vite, je l’invente, mais je sais que tout se déroule aussi vite dans la réalité d’hier ou d’aujourd’hui.

On commence à connaître l’auteur et son sens du contraire pour ne pas s’étonner qu’il intitule la maison vide un roman de 744 pages plein d’une histoire familiale portant sur deux siècles, trois guerres, trois femmes – de son arrière-arrière-grand-mère Jeanne-Marie à Marguerite, la grand-mère du narrateur en passant par la mère de celle-ci, Marie-Ernestine. Proust. Non, ça n’est pas un canular, ni une coquetterie d’auteur, mais dans la famille de celui qui remontera l’arbre généalogique, on s’appelle Proust, du nom de Firmin, son arrière-arrière-grand-père. Aucun rapport avec l’auteur de la Recherche du Temps perdu, annonce, d’emblée, l’écrivain - même si une dénommée Ernestine Gallou, la cuisinière de son oncle Amiot, inspira en partie le personnage de Françoise, qui fut celle de la Tante Léonie, à Combray – qui livre pourtant un (dernier) roman proustien en diable, par l’exigence de la langue et celle du sujet choisi : l’héritage familial prend la forme, dès le prologue, d’une maison inhabitée depuis longtemps, dans laquelle le narrateur cherche la Légion d’honneur, attribuée à Jules pour le sacrifice de sa vie fait à la Patrie pendant la Grande Guerre, celle qui va faire que les survivants prendront de haut ceux qui iront faire celle d’après, et plus encore – réunis – ceux qui, comme le père du narrateur, connaîtront l’Algérie, sans qu’elle mérite le nom de guerre, pendant des décennies. Puisque les trois générations sont marquées, chacune, par le sceau de la guerre, c’est par l’arrière que Mauvignier – fouillant, brassant et remuant des breloques, des vieilleries, soulevant aussi des odeurs - va décrire une histoire du temps, de la condition des femmes, des mœurs, aussi, en centrant d’abord l’histoire sur Firmin, le patriarche, qui a bâti son empire sur sa ferme, florissante, de la Bassée (évidemment). Mais c’est avec Marie-Ernestine que tout commence, antiphrase-t-il. Parce qu’elle a déçu, malgré elle, le plan de son père : un fils aîné chez les Curés, le deuxième pour reprendre les affaires de la maison et sa petite Boule d’Or pour le plaisir des yeux. C’est ainsi qu’on fonctionne à la fin du XVIII° siècle, mais les deux fils – l’effarouché Anatole, l’évaporé Paul – vont déjouer l’histoire déjà écrite pour eux ; de fait, il serait dit que Marie-Ernestine irait à l’école, comme ses frères, qu’elle y serait remarquable, intégrerait le couvent – elle, la petite de terriens, fortunés, mais terriens, t’es rien - les tableaux d’honneur, l’excellence, jusqu’à ce qu’elle découvre la musique, ce péché véniel, le piano, comme une échappée d’elle-même, constatant que tout son être n’était pas voué sans réserve à Dieu et au Christ. Par l’entremise de sa tante Marie-Caroline, elle va rencontrer Florentin – le bien-nommé – Cabanel, qui lui fera découvrir ses premiers émois, musicaux et amoureux. Est-il possible que cette gamine soit vraiment douée, soit aussi douée pour envisager le Conservatoire de Paris, que cette paysanne arrogantefasse autre chose de sa vie que ce qu’on avait décidé pour elle ? Mauvignier décrit les premières ruptures d’une lignée, d’un fossé qui se creuse avec sa mère, Jeanne-Marie, qui n’existera que quand son mari – qui la frappe raisonnablement et ne pratique que ponctuellement le quasi-viol conjugal – sera parti au front, quand elle devra, comme d’autres femmes avec elle, prendre les affaires en main. En attendant, au tout début du XX°s., c’est conduite par Hégésippe, le cocher, que, chaque semaine, Marie-Ernestine rejoint son professeur de piano, qu’elle rejoint cette musique qu’elle entend à l’intérieur d’elle-même ; il l’initie aux classiques, mais aussi à Maupassant, à Zola – Thérèse Raquin et son élève, Laurent, est-ce que cette vie-là est vraiment possible ? – ils vont au-delà des réticences de la femme de Cabanel (suppliciée par le plaisir que son mari avait pris à sourire à la jeune fille) et des nonnes, qui considèrent que cette enfant, versée, désormais, dans l’effronterie, l’aplomb, l’arrogance, ne sera jamais une des leurs. Un fait va marquer l’histoire familiale – et ses mutations - de façon irréversible : Firmin, pour qui rien n’est jamais assez bien pour sa fille, va lui acheter un piano, un vrai, un Pleyel, une anomalie dans une lignée de paysans ; mais dans le même temps, puisque l’époque le veut encore, il lui dit qu’elle va épouser Jules Chichery, un dur au mal, dans ses affaires ; rien qu’à entendre ce nom, elle se renferme, autant que le clavier reste obstinément fermé, pendant des semaines. Pas un mot pour Jules, qui sait qu’elle doit le détester, le mépriser. Ils peuvent rêver longtemps à ce mariage, pense-t-elle, qui va jusqu’à, un soir, avec une paire de ciseaux… Elle en sort et, paradoxalement, plus que les menaces de sorcellerie et d’avenir de vieille fille, c’est Jules qui sortira vainqueur de cette épreuve : elle doit s’avouer que oui, elle passe sa vie à (l’)attendre et lui dit oui, en juin 1905. L’union de la carpe et du lapin, dit-on, dans le village. Quand Firmin meurt, d’une crise cardiaque dans un champ, on lui rappelle comment elle l’a offensé, mais c’est à elle, sa Boule d’Or, qu’il lègue tout – en réalité, absolument tout - reléguant ses fils à la déception initiale qu’ils ont provoquée chez lui. De fait, c’est Jules, l’homme, qui devient le Patron, et quand Marguerite (celle qu’il portait à la boutonnière quand il venait voir sa promise, qui ne lui cédait rien) nait de cette union, en 1913, la guerre peut commencer, dit le narrateur. Qui ponctue son récit d’insères sur l’écriture en train de se faire : tout ça je le raconte vite, je l’invente, mais je sais que tout se déroule aussi vite dans la réalité d’hier ou d’aujourd’hui.

La Grande Guerre, ses trois millions d’hommes dressés sous un seul mot d’ordre, Tous à Berlin !, c’est, à la Bassée – la terre basse, la terre inondable, Jules apprendra ça dans le Nord, dans un village homonyme – d’abord une inconnue : ça prendra trois mois ou trois semaines pour arriver là où personne ne sait que Jean Jaurès a été assassiné, et quand la mobilisation est prononcée, on croit relire quelques pages du Voyage (au bout de la nuit), le cynisme en moins. Pourtant, le cauchemar de Firmin se réalise, lui qui avait marié sa fille pour que la maison ne soit jamais sans un homme, c’est le royaume des femmes qui s’avère et Jeanne-Marie qui se révèle à elle-même, devient la Patronne quand sa fille se réfugie dans un déni musical bien inadéquat. Elle ne s’occupe pas de son enfant mais propose vaguement de s’occuper de ceux des autres – de toutes ces femmes qui triment - puisqu’il faut bien contribuer à l’effort de guerre. Qui se vit via les lettres des Poilus, qui ne savent comment la dire : personne ne voudrait savoir et c’est pour ça que personne ne peut tout dire, ne pourrait tout dire (…) on dit la guerre mais on ne dit pas toute la guerre, non, on ne pourrait pas. Il y a une nuance entre raconter des histoires et raconter une vérité, dit le narrateur pour lui-même, mais il est précis sur les six jours de permission après 17 mois au front, sur la fierté qu’a Marie-Ernestine, désormais, de se promener avec lui après tant de journées à redouter de croiser, sur la route, les gendarmes ou le facteur comme la Faucheuse elle-même. Il ne lui dira pas qu’il a aperçu Florentin Cabanel là-haut, voit sa vie d’avant défiler à travers les regards des uns et des autres, fait connaissance avec l’aigreur des anciens – le grand-père Thirard qui lui demande si on l’a gradé pour le remercier de ne pas être mort, contrairement à son fils, qui n’aura pas droit aux égards – les ragots du village puis reprend son train, six jours après, rassuré – la Patronne tient la maison – sans savoir que la mort attend patiemment qu’il termine son voyage. La suite du récit, en parallèle de l’histoire et de la deuxième guerre mondiale qui ne va pas tarder, c’est la vie de Marguerite, (beaucoup) plus dissolue que celle de sa mère : elle est allée à l’école publique de la Bassée (bien suffisant), s’invente, à défaut de l’amour qu’on lui donne, le miracle d’une mère aimante et merveilleuse et d’un père qui l’aurait été, s’il avait vécu. Elle est garçonne, revêche, n’obéit pas à sa mère quand elle lui interdit de l’écouter jouer du piano, trouve les lettres, en deux lots, qu’elle a reçues du front, dévoile les fantômes d’une Marie-Ernestine jeune fille et d’un prof de piano trop délicat et parfumé pour un homme, va être embauchée, jeune fille, chez les vêtements Claude où Paulette, une femme forte, la prendra sous son aile, lui enseignera les amours saphiques et comment faire plaisir aux hommes dans le même temps (Monsieur Claude veut qu’elle lui appartienne aussi). Elle connaîtra la luxure, les lupanars et la boisson, saura comment on va aux asperges et y prendra goût. Jusqu’au scandale, le premier, son renvoi, son retour à la Bassée où sa mère va se remarier. L’auteur y va d’un parallèle avec la situation politique, le rôle de Pétain dans la première guerre mondiale, celui qu’il aura dans la 2ème : aujourd’hui, l’homme fort de la France est l’ennemi des Français. Marguerite est une forte tête, elle résiste à Rubens, son demi-frère, de fait, aspire à la modernité promise du XX°s. C’est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure, lâche Mauvignier, qui touche avec Marguerite et André, qu’elle va épouser, ses grands-parents, directement. Il a déjà prévenu d’une absence de linéarité (Ce n’est pas à ma grand-mère Marguerite que Marie-Ernestine a tout raconté, mais à la fille de cette dernière, la tante Henriette), jongle avec fiction, fortes suppositions et réalité quand il raconte la petite gouine, ses partouzes, les doutes sur la paternité de Henriette, les avortements possibles de Marguerite, mais aussi l’appel du Général de Gaulle, l’envoi de André à Dunkerque, les Allemands partout chez eux, la ligne de démarcation qui passe par la Bassée de 1941 à 1943(du côté occupé, forcément). L’omniprésence du Juif dans la politique, à laquelle elle ne comprend rien. Sans rien en savoir, elle passera par les mêmes pulsions de mort que sa mère, avec laquelle, pourtant, elle ne partage rien. Et à force de boire au goulot et de manquer de la chaleur d’un homme, rencontrera un Allemand – c’est sa seule dénomination - qui, puisqu’elle a raté son car pour la première fois de sa vie, la raccompagnera, en escorte, à la Bassée : son cadeau de rupture, dit-il. Il forcera Marie-Ernestine à jouer du Schubert, pour lui. C’est l’épilogue avant l’épilogue d’une Maison vide – elle imaginait ce qui se passerait quand la voiture arriverait devant la maison de sa mère, la maison de Jules, celle de Jeanne-Marie et de Firmin, la maison Proust avant d’être celle des Chichery et a fortiori celle des Douet – dans laquelle l’auteur, qui joue jusqu’au bout sur une ambiguïté qu’il vit lui-même (est-ce de lui dont il parle ? Quand il évoque le suicide de son père, quelle est la part de ce qu’il a vécu en Algérie, dans cette autre guerre qui a mis 50 ans pour dire son nom ?). Cette maison vide, rouverte en 1976, après vingt ans d’abandon et de silence, l’auteur/narrateur la remplit (744 pages !) de cette patate chaude qu’étaient les histoires familiales et laisse un chef-d’œuvre absolu – je pèse mes mots - de littérature, dans sa façon de remonter le cours, chaotique, des vies qui ont précédé et ont généré la sienne. Qui ont fait qu’il s’est retrouvé, sensiblement, confronté à la mort brutale d’un père comme Marguerite l’a été avant lui : on crée des filiations pour moins que ça.

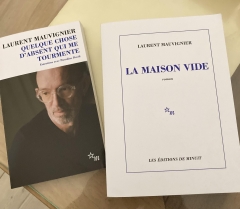

Laurent Mauvignier, la maison vide, les Éditions de Minuit (sortie août 2025)

Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).

NB: C'est la dernière chronique de mon intégrale Mauvignier (avant la note qui suivra la rencontre). J’avais moins de 30 ans quand il a publié « Apprendre à finir », j’ai remisé la (grosse) nouvelle que j’avais écrite sous ce titre. Qui n’aura manqué à personne. J’avais 40 ans quand « Des hommes » est sorti, un an après Tébessa 1956 et que j’ai vu la grosse machinerie de l’édition se mettre en marche, pour de bonnes raisons (pour une fois). J’avais 45 ans quand « Valse, Claudel » est sorti au Réalgar, avec en final le poème « Camille », qui reprend ce «Quelque chose d’absent qui me tourmente »… Que j’ai fait rimer dans « le square » de mon ami Eric Hostettler avec « ta fossette rieuse et tes Diabolos menthe », je me souviens. J’ai 56 ans et j’ai le privilège de lire le prochain roman de Mauvignier, deux mois avant tout le monde. J’aurai toujours 56 ans quand je le recevrai pour Les Automn'Halles, avec une joie immense!

13:10 | Lien permanent