23/12/2015

Cantilène.

Ses pas l’avaient menée sur les quais de Seine, au Pont Neuf où, étudiante, elle avait sympathisé avec un bouquiniste qui lui avait trouvé des trésors. Cela faisait un siècle qu’elle n’avait pas fouiné dans les bacs. Cédric attendrait un peu : cela lui permettrait de faire plus ample connaissance avec son fils de huit ans.

- Je peux vous aider, ma p’tite dame ?

A peine célibataire, déjà importunée. Mais le brave homme ne lui ferait pas de mal, voulait juste passer le temps.

- Je cherche un roman d’amour qui ne serait pas niais. Vous avez ?

Ça avait toujours été une de ses roues de secours, à Esther, l’ironie. Mais l’homme en avait vu d’autres, et n’allait pas laisser partir une cliente comme celle-ci.

- Alors, j’ai ce qu’il vous faut. A la condition que vous ne vous laissiez pas abuser par le titre. Fermez-les yeux. Fermez-les, je vous dis !

Ça ne pouvait pas être une mauvaise solution, se laisser aller, pour un temps : les nuages s’amoncelleraient après. Esther ferma les yeux. Le bouquiniste lui mit un livre dans les mains, dont elle sentit le papier usé, râpeux, avec l’humidité qui disait les années perdues dans un grenier, un coffre ou la chambre du fond. L’homme lui serra les mains sur l’ouvrage. Une familiarité qu’elle n’aurait jamais acceptée, hier encore. La voix douce continua, sûre d’elle-même et de son effet.

- Imaginez une histoire du début du siècle, pas de celui-ci, celui d’avant. Une histoire d’amour à trois, contre tout usage. Un ménage harmonieux, une amitié jamais démentie, même par la guerre, une histoire sublime, écrite avec une grande simplicité, une absence d’effets. Pas d’afféteries, juste la plus belle histoire d’amour jamais écrite. Et par un homme de soixante-quatorze ans, s’il vous plaît !

Esther savait de quel livre il lui parlait, elle en avait peut-être trois ou quatre exemplaires dans sa bibliothèque, dont un original de 1953. Que son bouquiniste favori lui avait déniché, déjà, il y a longtemps. Mais elle ne dirait rien à celui-ci, et achèterait le livre comme au premier jour, comme Truffaut l’avait fait avant elle, dans les mêmes bacs, attiré, avant tout le monde, par l’allitération du titre. En payant le bouquin – cher, pour l’édition – Esther remercia vivement l’homme qui ne comprit pas qu’elle le remerciait pour autre chose que ce qu’il avait l’habitude de faire. En l’abordant, au hasard, il venait l’ancrer, de nouveau, dans une double réalité : celle d’une femme qui avait besoin d’une histoire qui ne ternisse jamais, celle d’une autre qui déciderait, comme la Katherine du roman, de son sort, quoi qu’il arrive.

15:30 Publié dans Blog | Lien permanent

22/12/2015

Descartes (de crédit).

Une librairie indépendante, des budgets très restreints pour chacun et l’obligation de trouver quelque chose qui correspond. Ou comment transformer un calvaire annuel en un moment de plaisir et de découvertes : j’y ai revu Julie Delaloye, dans un bac, et quelques auteurs de mes amis mieux servis. Mais j’ai surtout échappé à cette frénésie débilitante, une année de plus. Une année encore.

17:24 Publié dans Blog | Lien permanent

21/12/2015

Sans vouloir te faire plaisir.

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paco. Faut-il fêter les anniversaires d'une vie qui s'est arrêtée, ou, au contraire, considère-t-on que la postérité commence quand elle s'est arrêtée, je ne sais pas. Je pense que lui s'en foutrait, d'ailleurs. Je veux juste reporter ici, sans gloire excessive, promis, un des premiers retours d'une édition qui reste confidentielle, dans la mesure où il faut que l'acheteur fasse l'effort de commander (auprès de l'éditeur) en espérant que des libraires fassent l'effort de le vendre eux-mêmes. Je ne les blâme pas, le circuit est bouché, et les livres trop nombreux. J'en suis d'ailleurs revenu, de ces attentes et de ce mode de compétition: disons les choses telles qu'elles sont, je suis en vie, j'écris, j'habite un endroit qui m'émerveille tous les jours. Je suis heureux que "Paco" fasse partie de mon parcours, des premiers retours que j'en ai. Je suis heureux des mots de ce contrebassiste de jazz, récemment rencontré: l'avis des musiciens, vous l'aurez compris, m'importe beaucoup dans ce projet. Les autres aussi, évidemment.

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paco. Faut-il fêter les anniversaires d'une vie qui s'est arrêtée, ou, au contraire, considère-t-on que la postérité commence quand elle s'est arrêtée, je ne sais pas. Je pense que lui s'en foutrait, d'ailleurs. Je veux juste reporter ici, sans gloire excessive, promis, un des premiers retours d'une édition qui reste confidentielle, dans la mesure où il faut que l'acheteur fasse l'effort de commander (auprès de l'éditeur) en espérant que des libraires fassent l'effort de le vendre eux-mêmes. Je ne les blâme pas, le circuit est bouché, et les livres trop nombreux. J'en suis d'ailleurs revenu, de ces attentes et de ce mode de compétition: disons les choses telles qu'elles sont, je suis en vie, j'écris, j'habite un endroit qui m'émerveille tous les jours. Je suis heureux que "Paco" fasse partie de mon parcours, des premiers retours que j'en ai. Je suis heureux des mots de ce contrebassiste de jazz, récemment rencontré: l'avis des musiciens, vous l'aurez compris, m'importe beaucoup dans ce projet. Les autres aussi, évidemment.

"Ce que j'ai envie de croire, c'est que cette fantasia s'imprime comme les véritables pensées de Paco dans ma tête. Musicalement, c'est très intéressant et pertinent pour un amateur de flamenco comme moi. Je crois que je cerne mieux le "Duende" maintenant.

Sans vouloir te faire plaisir, ton roman est superbe, merci pour ce bon moment de lecture."

13:15 Publié dans Blog | Lien permanent

20/12/2015

Spoilers.

Comment me venger autrement du fait d’avoir tué un de mes héros d’enfance sinon en annonçant que celui-ci est en fait le père de celle qui pourrait être sa sœur, potentiellement, si elle n’était pas allé retrouver celui qui pourrait l’être aussi, son père, les scénaristes n’étant pas, déjà, à cours de répétition depuis 1977 ?

19:19 Publié dans Blog | Lien permanent

19/12/2015

Jusqu’au far, Far-Est.

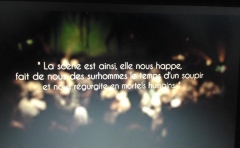

Ce beau message de mes amis de Fergessen, à propos de Paco. Qui montre que tout cela a un sens et qui réconforte.

Ce beau message de mes amis de Fergessen, à propos de Paco. Qui montre que tout cela a un sens et qui réconforte.

" "C'est la faute à Cachard..."

Laurent Cachard a écrit notre histoire, expliqué nos clips, chroniqué les concerts de Lyon, de Saint-Etienne, puis re-Lyon, puis re-Saint-Etienne. Il a fort bien causé sur le plateau de Mirabelle TV, survécu à nos côtés à l'explosion d'un potentiomètre, marqué des paniers face à Gérard Védèche chez Yannick Simon, mangé des sushis avec Julien Cuny et Julien Rousset, supporté la frontale de Thomas Jedwab-Wroclawski, décodé le méta-langage de Fabien Cruzille, et témoigné, mieux que nous n'aurions jamais pu le faire, de l'émotion qui fut la nôtre avant, pendant et après le concert du 19 décembre dernier à La Souris verte... Laurent Cachard est un ami, et un écrivain de talent. Le 16 décembre dernier, il a publié aux Editions " Le Réalgar, "PACO, fantasia flamenca", dernière née de sa plume et de son imagination débordante.

Et ça, les amis, c'est vraiment une bonne "nouvelle"...

C'est un plaisir que de lui rendre hommage et de lui donner à notre tour un petit coup de projecteur.

Faites-nous ce plaisir, cliquez sur le lien ci-dessous. Découvrez un auteur, et régalez-vous !

Nous, c'est commandé. "

Photo: capture d'écran du DVD "live à la Souris Verte", en vente ICI

17:52 Publié dans Blog | Lien permanent

18/12/2015

Instant critique.

Puisque c'est ainsi, je ne ferai plus aux autres ce qu'ils n'ont jamais daigné faire pour moi.

17:49 Publié dans Blog | Lien permanent

17/12/2015

Tamdadam.

L’unique passager quotidien du TER Nantes-Montaigu a fini par rendre sa carte d’abonnement, lassé des railleries des contrôleurs grivois.

19:03 Publié dans Blog | Lien permanent

16/12/2015

SAGA.

C’est trans-générationnel : certains ont grandi avec lui, en ont transmis le goût, les codes et les faits d’armes, nombreux. D’autres l’ont découvert sur le tard, par un ami ou un amour, se sont intéressés au phénomène, aux drôles de personnages qui l’accompagnent, qui créent un univers à part, dans lequel on entre, ou qui reste hermétique, c’est selon. On en a raillé, parfois, l’aspect commercial : les grands succès ont leurs détracteurs, ce sont souvent ceux qui encensent un échec autre que le leur. On en a attendu tous les épisodes, les rebondissements, les interactions, on l’a guetté comme le lait sur le feu mais on en a respecté les absences, les phases de création… Aujourd’hui, c’est le jour J, l’angoisse qui monte : va-t-il nous décevoir ou pas, restera-t-on sur notre faim, sur une fin autre que celle-ci ? Ou bien va-t-il nous plaire, nous relancer dans le mythe, faire partie, à part entière, de la saga ? Oui, c’est bien aujourd’hui que sort Paco, mon dernier livre*.

*Sur commande pour l’instant, en librairie et en rencontres très vite, j’espère.

13:45 Publié dans Blog | Lien permanent