30/09/2018

Ethique de la considération.

Intéressante – quoiqu’un peu magistrale – rencontre avec Corine Pelluchon, aux Automn’Halles de Sète. Une conférence de philosophie politique un dimanche après-midi, c’est toujours mieux que Jacques Martin, si tant est, ma télé étant retournée de l’autre côté, qu’il présente toujours l’émission qui porte son nom. Corine Pelluchon, je l’avais remarquée aux Etats généraux de la Bioéthique, à Paris, il y a une dizaine d’années et je l’ai suivie, depuis, sur ses différents travaux, sur la cause animale, notamment, cette réflexion qui concentre les plus grands paradoxes de l’être humain depuis quelques années, ce qu’elle appelle elle des dissonances cognitives : mon cerveau sait que je devrais agir, mais ma paresse me laisse dans un état d’hébétude. Voilà donc cette universitaire brillante – et de fait très parisienne - dans la ville de Sète, pour présenter son « éthique de la considération », un mot qu’elle introduit étymologiquement comme l’ensemble des attitudes, le rapport à soi et à autrui, via les vertus – les qualités morales - et la place qu’on donne à l’autre dans sa conscience du monde. Elle place, de suite, la réflexion sur la condition (humaine) via la corporéité, le fait de prendre l’humain par les phénomènes qu’il ne maîtrise pas : les émotions (de la fatigue jusqu’au plaisir) et les grandes questions du monde actuel, celles dont on ne peut plus faire l’économie, le vivre avec et le vivre pour. Le vivre ensemble viendra plus tard… Trois ensembles indissociables, selon elle - les humains, les animaux, la nature – et un nouveau défi, si le mot n’était pas si galvaudé : reconstruire une théorie politique des normes et des principes, repenser le contrat social. Elle passe des phénomènes de Levinas au dilemme rousseauiste : comment intégrer le bien commun, bâtir une éthique comme transformation de soi ? Comment équiper psychiquement les êtres sur des sujets sociétaux tels que l’environnement, la cause animale, donc, et la démocratie, gérer le grand écart entre la pensée et l’action, la théorie et la pratique ? Des leçons que mon fils de 22 ans m’administre au quotidien, y compris dans ses relations compliquées avec l’autorité. Corine Pelluchon rappelle que la démarche éthique se fonde sur deux principes : l’humilité (humus, qui vient de la terre), la connaissance de ses limites et le rapport à l’incommensurable, un legs des Chrétiens (elle cite Bernard de Clairvaux et sa reconnaissance de la faute). Esquisse un rapport non plus, seulement, au transcendant, mais à la transdescendance, l’avenir, les générations futures, l’héritage et le monde commun. Comment s’engager, penser à la descendance – la mienne me suffit, merci – et transformer ses émotions en raisonnements. La réflexion va du travail – lieu considérable de souffrance éthique, quand il contredit les attentes humaines – au sociétal, le triomphe du nous contre vous dans la démocratie actuelle, qui produit l’individualisme et casse le vivre ensemble (on y arrive). Elle prône donc la considération, l’attention comme qualité de présence, un rapport d’intimité : ça suppose d’être concentré, « C’est pas du Bisounours », ose-t-elle, enfin, quand je me demande si son postulat n’est pas d’un extraordinaire optimisme. Elle établit le rapport au monde comme brisé, un paysage de désolation, ramène à la surface les couches archaïques du vécu, de la culture, considère son essai comme un Discours de la méthode qui montrerait des voies, qui ferait de nous autre chose que des cerveaux sur pattes. C’est osé, mais cette femme ne doute de rien, ou établit le doute – en philosophe – comme principe de sa démonstration. La question animale, peu développée dans cet ouvrage-là mais essentielle dans sa démarche – l’animal, dit Lévi-Strauss, c’est le plus autrui de tous les autruis, nos professeurs de l’altérité, rajoute-t-elle – clôt la rencontre, permet à l’homme de traverser de l’autre côté du miroir, le miroir de ce que nous sommes devenus. Illustre cette dissonance de nos cerveaux puisqu’elle nous pousse à nous cliver nous-mêmes, à se priver d’une partie de nos émotions. On sait, mais on se cache la vérité, espérant que ça n’en fera pas une vérité. C’est le rapport au sensible qui se joue, en plein « Dimanche Martin », les limites qu’on assigne à son droit de tout faire, de dominer d’autres êtres. Elle fait bien la distinction entre l’homme et l’animal, sait que son chat se fout qu’elle écrive des livres, puisqu’il ne les lira pas, mais révèle le travail d’émancipation qu’il nous reste à faire, moi le premier, pour se libérer de nos aliénations. Ça m’a coûté 23 balles – on ne se mouche pas du coude, au Seuil – mais c’est peu pour une étape supplémentaire dans la prise de conscience.

Intéressante – quoiqu’un peu magistrale – rencontre avec Corine Pelluchon, aux Automn’Halles de Sète. Une conférence de philosophie politique un dimanche après-midi, c’est toujours mieux que Jacques Martin, si tant est, ma télé étant retournée de l’autre côté, qu’il présente toujours l’émission qui porte son nom. Corine Pelluchon, je l’avais remarquée aux Etats généraux de la Bioéthique, à Paris, il y a une dizaine d’années et je l’ai suivie, depuis, sur ses différents travaux, sur la cause animale, notamment, cette réflexion qui concentre les plus grands paradoxes de l’être humain depuis quelques années, ce qu’elle appelle elle des dissonances cognitives : mon cerveau sait que je devrais agir, mais ma paresse me laisse dans un état d’hébétude. Voilà donc cette universitaire brillante – et de fait très parisienne - dans la ville de Sète, pour présenter son « éthique de la considération », un mot qu’elle introduit étymologiquement comme l’ensemble des attitudes, le rapport à soi et à autrui, via les vertus – les qualités morales - et la place qu’on donne à l’autre dans sa conscience du monde. Elle place, de suite, la réflexion sur la condition (humaine) via la corporéité, le fait de prendre l’humain par les phénomènes qu’il ne maîtrise pas : les émotions (de la fatigue jusqu’au plaisir) et les grandes questions du monde actuel, celles dont on ne peut plus faire l’économie, le vivre avec et le vivre pour. Le vivre ensemble viendra plus tard… Trois ensembles indissociables, selon elle - les humains, les animaux, la nature – et un nouveau défi, si le mot n’était pas si galvaudé : reconstruire une théorie politique des normes et des principes, repenser le contrat social. Elle passe des phénomènes de Levinas au dilemme rousseauiste : comment intégrer le bien commun, bâtir une éthique comme transformation de soi ? Comment équiper psychiquement les êtres sur des sujets sociétaux tels que l’environnement, la cause animale, donc, et la démocratie, gérer le grand écart entre la pensée et l’action, la théorie et la pratique ? Des leçons que mon fils de 22 ans m’administre au quotidien, y compris dans ses relations compliquées avec l’autorité. Corine Pelluchon rappelle que la démarche éthique se fonde sur deux principes : l’humilité (humus, qui vient de la terre), la connaissance de ses limites et le rapport à l’incommensurable, un legs des Chrétiens (elle cite Bernard de Clairvaux et sa reconnaissance de la faute). Esquisse un rapport non plus, seulement, au transcendant, mais à la transdescendance, l’avenir, les générations futures, l’héritage et le monde commun. Comment s’engager, penser à la descendance – la mienne me suffit, merci – et transformer ses émotions en raisonnements. La réflexion va du travail – lieu considérable de souffrance éthique, quand il contredit les attentes humaines – au sociétal, le triomphe du nous contre vous dans la démocratie actuelle, qui produit l’individualisme et casse le vivre ensemble (on y arrive). Elle prône donc la considération, l’attention comme qualité de présence, un rapport d’intimité : ça suppose d’être concentré, « C’est pas du Bisounours », ose-t-elle, enfin, quand je me demande si son postulat n’est pas d’un extraordinaire optimisme. Elle établit le rapport au monde comme brisé, un paysage de désolation, ramène à la surface les couches archaïques du vécu, de la culture, considère son essai comme un Discours de la méthode qui montrerait des voies, qui ferait de nous autre chose que des cerveaux sur pattes. C’est osé, mais cette femme ne doute de rien, ou établit le doute – en philosophe – comme principe de sa démonstration. La question animale, peu développée dans cet ouvrage-là mais essentielle dans sa démarche – l’animal, dit Lévi-Strauss, c’est le plus autrui de tous les autruis, nos professeurs de l’altérité, rajoute-t-elle – clôt la rencontre, permet à l’homme de traverser de l’autre côté du miroir, le miroir de ce que nous sommes devenus. Illustre cette dissonance de nos cerveaux puisqu’elle nous pousse à nous cliver nous-mêmes, à se priver d’une partie de nos émotions. On sait, mais on se cache la vérité, espérant que ça n’en fera pas une vérité. C’est le rapport au sensible qui se joue, en plein « Dimanche Martin », les limites qu’on assigne à son droit de tout faire, de dominer d’autres êtres. Elle fait bien la distinction entre l’homme et l’animal, sait que son chat se fout qu’elle écrive des livres, puisqu’il ne les lira pas, mais révèle le travail d’émancipation qu’il nous reste à faire, moi le premier, pour se libérer de nos aliénations. Ça m’a coûté 23 balles – on ne se mouche pas du coude, au Seuil – mais c’est peu pour une étape supplémentaire dans la prise de conscience.

"Ethique de la considération", Seuil, 2018.

18:23 Publié dans Blog | Lien permanent

27/09/2018

En cours de justice (Bernie's Touch).

TEMPS I

Il y a les faits. Lui dit ne pas les regretter et on le comprend, sinon les convictions n’en seraient pas, et ceux qui l’accusent de vol en réunion (réunion de deux, un de plus et on passe à la bande de cons selon Brassens…) auraient réussi à contrefaire son geste. Il y a le militantisme, le rejet viscéral de l’injustice et ça n’est pas nouveau : je crois même qu’une lettre ouverte lui a été adressée, il y a quelques temps. Et puis il y a la réalité, la violence institutionnelle, les conflits qu’on peut avoir sur l’exemple à donner, entre la ligne du Parti un peu béate – et prompte à envoyer les autres en première ligne – et la révolution nizanienne, celle qui va corrompre les certitudes et les esprits tout en se rongeant les ongles. Drôle de collision historique, d’ailleurs, quand des moralistes vous tiennent, soixante-dix ans après, le même discours, entre la ligne dure et la prétendue condescendance du philosophe. Comme si « les Justes », la pièce, n’avait jamais existé, et qu’il fallait conférer au révolutionnaire romantique le rôle du sacrifié sur l’autel de l’injustice. Pour servir la cause. Pour arborer une écharpe tricolore sur le parvis du Palais, ou faire du clic sur un site. Il y a l’acte, dont personne de sensé ne contestera la grande valeur morale, et ses incidences, que seuls ceux qui connaissent la machine en savent les effroyables rouages. Un juge contrarié – par son repas de midi, sa situation conjugale, l’impression qu’on veut lui forcer la main – peut sortir de l’idée de justice, déjà tiraillée elle-même entre la peine et la sanction. Il est plus intelligent de réagir à une sanction jugée injuste que de l’avoir provoquée, c’est évident : mais les esprits animaux se nourrissent de l’exaltation, de l’indignation, surtout depuis que celle-ci a pignon sur rue virtuelle, et que celui à qui on ne reproche rien peut tranquillement rentrer chez lui après lecture de la sentence. Il y a un gouffre entre venir soutenir quelqu’un et se servir – fût-ce inconsciemment – de ce quelqu’un contre lui. D’autant que et l’histoire et les faits récents montrent que ce type de lutte n’aboutit pas, et que s’afficher ne signifie en rien qu’on ait raison sur la voie à suivre. Toutes ces notions de philosophie politique ne seraient rien s’il n’y avait, au-delà de tout, le lien du sang, l’idée qu’on juge son propre fils sur des faits qui ne devraient même pas être jugés. Les moralistes ont déjà choisi leur camp, c’est le propre des moralistes que de ne jamais douter de leurs certitudes. En temps de guerre, les Stal’ m’auraient déjà jugé, d’ailleurs, pour abandon de poste. Ils ne sauront jamais que de ne pas y être était un choix réfléchi, justement parce que l’idée qu’il y soit est insupportable et que je n’aurais pas su comment gérer mes émotions, et ma réaction. Qu’il y a aussi une immense fierté qu’il ait su gérer seul l’acte et les incidences de son acte. Pour autant, personne ne rêve d’un martyr, ni d’un exemple, dans un sens ou dans un autre. Il y a un long chemin entre les deux visions qui s’opposent mais ce n’est pas en réfutant l’autre – ni la loi, ni sa désobéissance – qu’on avance dans la sagesse. Le reste, c’est de la diatribe. Il y a trop de monde pour expliquer la Révolution dans l’espoir de la vivre, sans savoir s’ils la vivraient tranquille, confrontés à leur propre démagogie. Trop de gens que j’ai vus chanter « le Chiffon rouge » et s’en retourner dans leur confort, après. Les causes justes doivent être défendues. Mais Stepan a raison sur Yanek, toujours, en disant que l’angélisme ne sert pas la cause, il la pervertit. Et que la réussite (de l’action) est supérieure au sacrifice, même si elle est moins manifeste, moins spectaculaire.

Il y a les faits. Lui dit ne pas les regretter et on le comprend, sinon les convictions n’en seraient pas, et ceux qui l’accusent de vol en réunion (réunion de deux, un de plus et on passe à la bande de cons selon Brassens…) auraient réussi à contrefaire son geste. Il y a le militantisme, le rejet viscéral de l’injustice et ça n’est pas nouveau : je crois même qu’une lettre ouverte lui a été adressée, il y a quelques temps. Et puis il y a la réalité, la violence institutionnelle, les conflits qu’on peut avoir sur l’exemple à donner, entre la ligne du Parti un peu béate – et prompte à envoyer les autres en première ligne – et la révolution nizanienne, celle qui va corrompre les certitudes et les esprits tout en se rongeant les ongles. Drôle de collision historique, d’ailleurs, quand des moralistes vous tiennent, soixante-dix ans après, le même discours, entre la ligne dure et la prétendue condescendance du philosophe. Comme si « les Justes », la pièce, n’avait jamais existé, et qu’il fallait conférer au révolutionnaire romantique le rôle du sacrifié sur l’autel de l’injustice. Pour servir la cause. Pour arborer une écharpe tricolore sur le parvis du Palais, ou faire du clic sur un site. Il y a l’acte, dont personne de sensé ne contestera la grande valeur morale, et ses incidences, que seuls ceux qui connaissent la machine en savent les effroyables rouages. Un juge contrarié – par son repas de midi, sa situation conjugale, l’impression qu’on veut lui forcer la main – peut sortir de l’idée de justice, déjà tiraillée elle-même entre la peine et la sanction. Il est plus intelligent de réagir à une sanction jugée injuste que de l’avoir provoquée, c’est évident : mais les esprits animaux se nourrissent de l’exaltation, de l’indignation, surtout depuis que celle-ci a pignon sur rue virtuelle, et que celui à qui on ne reproche rien peut tranquillement rentrer chez lui après lecture de la sentence. Il y a un gouffre entre venir soutenir quelqu’un et se servir – fût-ce inconsciemment – de ce quelqu’un contre lui. D’autant que et l’histoire et les faits récents montrent que ce type de lutte n’aboutit pas, et que s’afficher ne signifie en rien qu’on ait raison sur la voie à suivre. Toutes ces notions de philosophie politique ne seraient rien s’il n’y avait, au-delà de tout, le lien du sang, l’idée qu’on juge son propre fils sur des faits qui ne devraient même pas être jugés. Les moralistes ont déjà choisi leur camp, c’est le propre des moralistes que de ne jamais douter de leurs certitudes. En temps de guerre, les Stal’ m’auraient déjà jugé, d’ailleurs, pour abandon de poste. Ils ne sauront jamais que de ne pas y être était un choix réfléchi, justement parce que l’idée qu’il y soit est insupportable et que je n’aurais pas su comment gérer mes émotions, et ma réaction. Qu’il y a aussi une immense fierté qu’il ait su gérer seul l’acte et les incidences de son acte. Pour autant, personne ne rêve d’un martyr, ni d’un exemple, dans un sens ou dans un autre. Il y a un long chemin entre les deux visions qui s’opposent mais ce n’est pas en réfutant l’autre – ni la loi, ni sa désobéissance – qu’on avance dans la sagesse. Le reste, c’est de la diatribe. Il y a trop de monde pour expliquer la Révolution dans l’espoir de la vivre, sans savoir s’ils la vivraient tranquille, confrontés à leur propre démagogie. Trop de gens que j’ai vus chanter « le Chiffon rouge » et s’en retourner dans leur confort, après. Les causes justes doivent être défendues. Mais Stepan a raison sur Yanek, toujours, en disant que l’angélisme ne sert pas la cause, il la pervertit. Et que la réussite (de l’action) est supérieure au sacrifice, même si elle est moins manifeste, moins spectaculaire.

TEMPS II

Et puis d’un coup, d’un seul, le message qu’on attend, le jugement, délibéré tard dans la soirée : rien. Dispense de peine et, puisque les parties civiles ne se sont pas présentées (qui situera la trouillardise, aujourd’hui ?), pas de dommages et intérêts. Un fils qui découvre, contre toute attente de sa part et de son entourage, quelle est la qualité, énorme, d’un très bon avocat qui s’engage, par sympathie, là où il n’a plus du tout l’habitude de plaider. Parfois encore, heureusement, on se rétracte devant l'emprise, la seule, celle qui vient de la connaissance et de l’autorité, pas seulement de la conviction. Celle que, au quotidien, petitement, j’enseigne, via la T.A.E (la thèse, l’argument, l’exemple). Le cœur est gros, au final, comme il l’eût été après une condamnation. Ça ne change rien à l’intelligence de la situation. Et je suis redevable, à vie – comme je l’ai été, déjà, d’un de mes neveux – de celui qui s’est chargé de mon fils. Allez, je lui concède même une familiarité : puisqu’il m’a fait découvrir Achille Talon, quand j’avais dix-sept ans, il se permet de m’appeler « Tétard superfétatoire » à chaque fois qu’il me croise. Ce qui au vu de mon envergure et d’un charisme qui lui doit beaucoup, paraît hallucinatoire. Mais ça ne se plaide pas, au prétoire.

23:19 Publié dans Blog | Lien permanent

25/09/2018

L'Embuscade.

C’était un peu plus que chanter des chansons devant leur auteur, c’était s’inscrire dans une histoire, celle d’un titre inspiré d’un livre dont on a beaucoup et pas assez parlé à la fois. Si « l’Embuscade » avait pu suivre « Tébessa, 1956 » dans les manuels scolaires, si elle avait été enregistrée par le trio « Littérature & Musique » comme elle aurait dû l’être, on se serait contenté du mot reprise. Mais là, vendredi, en équilibre instable sur la Balançoire, Jean-Christophe, (grand) physicien de son état, s’est risqué au public des salons littéraires, a mis sa voix chaude et fragile au service du texte. On gardera le reste pour nous, on n’épiloguera pas sur les trente secondes qui manquent, camouflées au montage, ni sur la guitare « un peu fausse » (ses propres dires), pour garder l’intention, l’émotion. La fragilité est souvent galvaudée, dans ce bas monde, mais dans des moments pareils, elle reprend tout son sens. La chanson est réinventée, arrangée (disent-ils), mais elle est là, dans sa quatrième version. Toujours en suspens.

16:57 Publié dans Blog | Lien permanent

24/09/2018

Aditum.

Tu vois, parfois j’ai l’impression que je peins pour me venger, de ne pas avoir été assez aimé de ne pas être reconnu comme j’estime devoir l’être. Je me venge des échecs que j’ai moi-même construits par auto-destruction. Mépris de soi réactivé, tu te souviens de la chanson ? C’est comme avec les femmes, je vais m’éloigner de celles qui m’ont aimé justement parce que j’ai peur qu’elles aiment un autre en moi, celui que je ne suis pas. On a suffisamment dit de moi que j’étais un séducteur pour ne pas me reconnaître dans ce portrait-là : comme si j’avais besoin, jusqu’à la fin, de me chercher. Il y a un brin de paranoia, là-dessous, parce que je reste au centre d’un univers que ceux qui me voient pensent être le mien, mais qui m’échappe, que je ne m’approprie pas. Toi, j’ai l’impression que tu écris par damnation : pas la tienne, non, celle de ceux qui t’inspirent. Si tant est qu’ils se reconnaissent dans l’exercice, ils n’y échapperont pas. Ni le temps, ni l’idée que le livre soit livre ne leur permettront de s’en sortir. Oh, ils s’en convaincront, mais une petite part d’eux-mêmes sait qu’il n’y a pas d’issue. Je la comprends, Clara Ville, qui n’avait qu’une crainte, finir tuée dans un roman. Mais il y a pire, finalement : que le peintre tienne le portrait, que l’auteur le réussisse et le portraituré sera redevable, dans sa vie et dans ses choix, de ce qu’on a dit et fait de lui.

19:09 Publié dans Blog | Lien permanent

23/09/2018

Rester en vie.

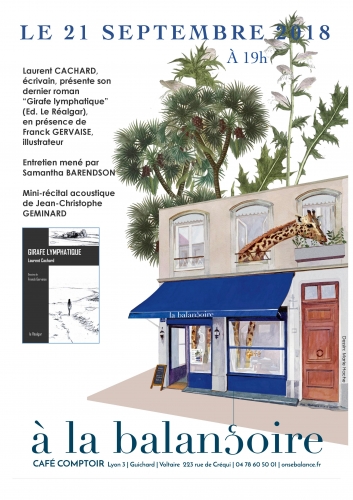

C’est toujours surprenant, la concomitance des sensations, le bouleversement que peut entraîner la réception d’un message au moment même où on en a terminé avec une vague d’amour et de bien-être, dans le beau cadre de cette Balançoire qui vaut à elle seule – et sa propriétaire - qu’on y retourne et qu’on s’habitue à elle. Dur de ne pas soupçonner une intention malveillante, quand un mot qui se prétend informatif fait l’effet d’un coup de poignard dans le dos. Mais c’est le lot des rapaces, je les ai suffisamment décrits, dans leur lâcheté et leurs petites victoires que je ne les laisserai pas me voler les instants que j’ai vécus autour de la Girafe, à Lyon. Dans cette ville qui est la mienne et dont Franck Gervaise, quand j’étais dans le train, m’envoyait des clichés, déjà, lui qui la découvrait un peu plus, encore. Il y avait du monde, des visages connus, en masse, d’autres que je découvrais. Des qui, depuis la mi-aôut, avait lu le livre, d’autres qui se montraient intrigués, par le titre, par les débats que ce personnage-là a commencé à susciter. Est-elle vraiment velléitaire, Clara Ville, subit-elle son existence ou, au contraire, en reprend-elle le cours, une fois son père retrouvé, autant de questions auxquelles je n’aurai pas répondu – il faut laisser le lecteur à sa réception du roman – mais en en subissant d’autres. Samantha Barendson a excellé – l’effet micro de Madonna, sans doute – dans le rôle de l’intervieweur, à l’entretien préparé – biographie, bibliographie, thèmes de la Girafe et d’autres ouvrages – et à la juste circulation de la parole entre Franck, moi – et même mon éditeur qu’elle a interrogé sur la ligne éditoriale et artistique du Réalgar. Franck et moi racontons comment nous nous sommes rencontrés, autour de Murat et de Ouessant, comment notre amitié a fini par engendrer cet ouvrage commun. On suppose encore, et c’est très bien, que c’est lui qui tient les propos du peintre, il les confirme à demi-mots, raconte comment les dessins sont nés, comment un paysage s’est inscrit dans le propos, aussi, d’une île à l’autre. Samantha conteste la distanciation, fait un parallèle avec Tébessa, parle de bienveillance envers le personnage. Qui reçoit plus de soutien qu’elle n’a provoqué d’agacement, en somme, mais de tout cela, je m’en amuse. Comme je souris à l’idée qu’on puisse trouver à ce roman une part d’autofiction alors même qu’il en est l’exemple inverse. On parle de musique, d’inspiration, on s’étonne du nombre d’artistes qui m’entourent et avec qui j’ai besoin de poser des projets et des ouvrages, comme marque d’éternité et de permanence. Les visages connus le savent, je n’oublie jamais rien, et ceux qui ont été portraiturés le savent doublement. J’explique le procédé, la petite centaine d’exercices déjà faits en quinze ans : de la fonction référentielle pour en savoir suffisamment sur celui dont je dresse le portrait, une fonction expressive forte et psychologisante, l’impression de rentrer dans l’intimité d’un être tout en gardant une distance analytique forte. De tous ceux qui m’écoutent, je me rends compte que tous n’y sont pas passés, que ça me prendra du temps, qu’ils n’en prennent pas ombrage. La Balançoire fait salon littéraire, j’utilise le mot de faussaire, encore, pour désigner le travail de l’écrivain, en insistant sur le mot : lire des livres dans lesquels je n’apprends rien équivaut à du temps perdu. On parle d’Aurélia, à demi-mot, parce que c’est la prochaine étape de ma vie d’auteur, la dernière, peut-être. Franck et sa voix douce sont rassurants, à côté de moi, il traite de la difficulté de l’exercice, de sa fatalité dans l’instant saisi. Immortel. Eternel, malgré l’antiphrase en exergue. On craint un début d’incendie dans l’appartement du dessus, mais c’est bel et bien de l’incandescence du souvenir et de la mémoire dont traite la littérature. Ça tombe bien, pour la première fois, Jean-Christophe Géminard interprète trois de mes chansons, ressorties de l’oubli dans lequel mes précédents musiciens les avaient laissées. Il joue « le Mont sans souci » de Murat pour Franck et moi, enchaîne avec des versions remaniées du « Café des Ecoles » et de « Au-dessus des eaux et des plaines ». Il est fragile, tendu, se rate un peu, reprend, mais on est dans l’émotion, réelle, qui atteint son paroxysme quand il interprète « l’Embuscade », la chanson de Tébessa, de Gérard et de la Croix-Rousse. Un baptême du feu, pour lui, dans ces conditions, un beau cadeau pour l’assemblée. Et pour moi.

C’est toujours surprenant, la concomitance des sensations, le bouleversement que peut entraîner la réception d’un message au moment même où on en a terminé avec une vague d’amour et de bien-être, dans le beau cadre de cette Balançoire qui vaut à elle seule – et sa propriétaire - qu’on y retourne et qu’on s’habitue à elle. Dur de ne pas soupçonner une intention malveillante, quand un mot qui se prétend informatif fait l’effet d’un coup de poignard dans le dos. Mais c’est le lot des rapaces, je les ai suffisamment décrits, dans leur lâcheté et leurs petites victoires que je ne les laisserai pas me voler les instants que j’ai vécus autour de la Girafe, à Lyon. Dans cette ville qui est la mienne et dont Franck Gervaise, quand j’étais dans le train, m’envoyait des clichés, déjà, lui qui la découvrait un peu plus, encore. Il y avait du monde, des visages connus, en masse, d’autres que je découvrais. Des qui, depuis la mi-aôut, avait lu le livre, d’autres qui se montraient intrigués, par le titre, par les débats que ce personnage-là a commencé à susciter. Est-elle vraiment velléitaire, Clara Ville, subit-elle son existence ou, au contraire, en reprend-elle le cours, une fois son père retrouvé, autant de questions auxquelles je n’aurai pas répondu – il faut laisser le lecteur à sa réception du roman – mais en en subissant d’autres. Samantha Barendson a excellé – l’effet micro de Madonna, sans doute – dans le rôle de l’intervieweur, à l’entretien préparé – biographie, bibliographie, thèmes de la Girafe et d’autres ouvrages – et à la juste circulation de la parole entre Franck, moi – et même mon éditeur qu’elle a interrogé sur la ligne éditoriale et artistique du Réalgar. Franck et moi racontons comment nous nous sommes rencontrés, autour de Murat et de Ouessant, comment notre amitié a fini par engendrer cet ouvrage commun. On suppose encore, et c’est très bien, que c’est lui qui tient les propos du peintre, il les confirme à demi-mots, raconte comment les dessins sont nés, comment un paysage s’est inscrit dans le propos, aussi, d’une île à l’autre. Samantha conteste la distanciation, fait un parallèle avec Tébessa, parle de bienveillance envers le personnage. Qui reçoit plus de soutien qu’elle n’a provoqué d’agacement, en somme, mais de tout cela, je m’en amuse. Comme je souris à l’idée qu’on puisse trouver à ce roman une part d’autofiction alors même qu’il en est l’exemple inverse. On parle de musique, d’inspiration, on s’étonne du nombre d’artistes qui m’entourent et avec qui j’ai besoin de poser des projets et des ouvrages, comme marque d’éternité et de permanence. Les visages connus le savent, je n’oublie jamais rien, et ceux qui ont été portraiturés le savent doublement. J’explique le procédé, la petite centaine d’exercices déjà faits en quinze ans : de la fonction référentielle pour en savoir suffisamment sur celui dont je dresse le portrait, une fonction expressive forte et psychologisante, l’impression de rentrer dans l’intimité d’un être tout en gardant une distance analytique forte. De tous ceux qui m’écoutent, je me rends compte que tous n’y sont pas passés, que ça me prendra du temps, qu’ils n’en prennent pas ombrage. La Balançoire fait salon littéraire, j’utilise le mot de faussaire, encore, pour désigner le travail de l’écrivain, en insistant sur le mot : lire des livres dans lesquels je n’apprends rien équivaut à du temps perdu. On parle d’Aurélia, à demi-mot, parce que c’est la prochaine étape de ma vie d’auteur, la dernière, peut-être. Franck et sa voix douce sont rassurants, à côté de moi, il traite de la difficulté de l’exercice, de sa fatalité dans l’instant saisi. Immortel. Eternel, malgré l’antiphrase en exergue. On craint un début d’incendie dans l’appartement du dessus, mais c’est bel et bien de l’incandescence du souvenir et de la mémoire dont traite la littérature. Ça tombe bien, pour la première fois, Jean-Christophe Géminard interprète trois de mes chansons, ressorties de l’oubli dans lequel mes précédents musiciens les avaient laissées. Il joue « le Mont sans souci » de Murat pour Franck et moi, enchaîne avec des versions remaniées du « Café des Ecoles » et de « Au-dessus des eaux et des plaines ». Il est fragile, tendu, se rate un peu, reprend, mais on est dans l’émotion, réelle, qui atteint son paroxysme quand il interprète « l’Embuscade », la chanson de Tébessa, de Gérard et de la Croix-Rousse. Un baptême du feu, pour lui, dans ces conditions, un beau cadeau pour l’assemblée. Et pour moi.

Je repense au chemin parcouru, me dis que ceux qui étaient là au départ ne se posent plus la question de savoir si je suis un écrivain ou pas, quels que soient les obstacles qu’on met sur mon chemin. Ils ne pourront jamais être plus vils que ce qu’on a voulu m’apprendre hier, pour désenchanter l’instant. La vie-l’instant. La fin de soirée avec Mareva, Franck et Joël, la Balançoire rien que pour nous. Que se seraient-ils dit, les rapaces, s’ils avaient su que le lendemain, alors même que les dates nous avaient offert une mauvaise coïncidence, j’allais retrouver Fergessen à la Casa Musicale, le lendemain de leur concert, pour une soirée magique et privée, au cours de laquelle le duo a sorti les guitares pour accueillir Franck dans le grand manège, lui chanter une bonne dizaine de leurs chansons et quelques autres (dont une au biniou en verre, une autre en mode Stade de France, et quelques solos de basse à faire pâlir Roman Gervaise, allez comprendre). Quatre spectateurs, c’est maigre en recettes, mais celles des pâtes au beurre et de la rosette lyonnaise feront office.

Je repense au chemin parcouru, me dis que ceux qui étaient là au départ ne se posent plus la question de savoir si je suis un écrivain ou pas, quels que soient les obstacles qu’on met sur mon chemin. Ils ne pourront jamais être plus vils que ce qu’on a voulu m’apprendre hier, pour désenchanter l’instant. La vie-l’instant. La fin de soirée avec Mareva, Franck et Joël, la Balançoire rien que pour nous. Que se seraient-ils dit, les rapaces, s’ils avaient su que le lendemain, alors même que les dates nous avaient offert une mauvaise coïncidence, j’allais retrouver Fergessen à la Casa Musicale, le lendemain de leur concert, pour une soirée magique et privée, au cours de laquelle le duo a sorti les guitares pour accueillir Franck dans le grand manège, lui chanter une bonne dizaine de leurs chansons et quelques autres (dont une au biniou en verre, une autre en mode Stade de France, et quelques solos de basse à faire pâlir Roman Gervaise, allez comprendre). Quatre spectateurs, c’est maigre en recettes, mais celles des pâtes au beurre et de la rosette lyonnaise feront office.

Le Beau, le Vrai, l’esthétique finissent toujours par l’emporter : je crois en une justice immanente, un rééquilibrage des forces. Ou à leur damnation. Je rentre rasséréné. Clara Ville est dans la place.

17:14 Publié dans Blog | Lien permanent

20/09/2018

C'est demain!

17:56 Publié dans Blog | Lien permanent

16/09/2018

Retours de Girafe (MAJ).

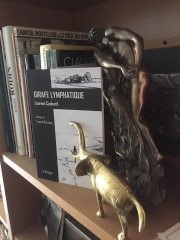

Je ne suis dupe de rien: tant que le livre n'aura pas - par son titre, par les dessins de Franck? - interpellé un ou plusieurs libraires digne de ce nom (à savoir pas seulement obnubilé par les 600 romans de la "rentrée" littéraire), ça restera du succès d'estime, mais après tout, mes deux premiers romans ont construit leur existence là-dessus et se portent (toujours) très bien. Alors, les premiers retours sur ma "Girafe", s'ils sont ceux de personnes qui me connaissent essentiellement, plus d'autres qui ont poussé la curiosité, sont plutôt bons, voire très élogieux. Et je les prends comme tels, sachant que ces gens-là, me connaissant donc, savent que je ne suis pas sensible à la flatterie. Quelques mots:

Je ne suis dupe de rien: tant que le livre n'aura pas - par son titre, par les dessins de Franck? - interpellé un ou plusieurs libraires digne de ce nom (à savoir pas seulement obnubilé par les 600 romans de la "rentrée" littéraire), ça restera du succès d'estime, mais après tout, mes deux premiers romans ont construit leur existence là-dessus et se portent (toujours) très bien. Alors, les premiers retours sur ma "Girafe", s'ils sont ceux de personnes qui me connaissent essentiellement, plus d'autres qui ont poussé la curiosité, sont plutôt bons, voire très élogieux. Et je les prends comme tels, sachant que ces gens-là, me connaissant donc, savent que je ne suis pas sensible à la flatterie. Quelques mots:

« Juste un petit message pour te dire que ta girafe m'a beaucoup touchée. Je suis admirative de la finesse de ton écriture et j'espère pouvoir te le dire de vive voix un jour ou l'autre. »

"Clara ne peut que me plaire. Par son indépendance dejà - même si comme beaucoup d'entre nous, elle y renoncera un temps pour tenter de construire quelque chose - mais aussi par sa personnalité, complexe, sensible, anguleuse, et déterminée."

«Girafe lymphatique, j'ai les larmes aux yeux. Je l'ai lu d un trait, impossible à lâcher !"

"Je me suis régalée à le lire ! Quel magnifique portrait...qui m'a ramené à certains moments de ma propre existence..."

"Je ne veux pas m'avancer avant de l'avoir terminé, mais il me semble que c'est ce que tu as fait de plus beau. »

« Et ce portrait "resserré" tout en pudeur, une justesse. Elle est touchante cette Girafe que je connaissais déjà (...) Je te félicite quoi qu'il en soit, c'est une très grande réussite. »

« Que voilà un petit bijou de délicatesse et de subtilité ! Bravo Laurent. Une réussite absolue »

"Laurent Cachard est un merveilleux portraitiste. Sa langue s'emporte parfois dans un tourbillon de lyrisme et chante sans cesse une mélodie à l'oreille du lecteur.."

"Cette façon de toujours citer l’héroïne par son prénom et son nom de famille… En le lisant, je t’entendais le dire à haute voix, de façon monocorde, et j’imaginais en fond une note persistante, comme un bourdon de chant grégorien. (...)

On dirait que tu prends plaisir à faire en sorte que l’on ne s’attache pas à tes personnages. Que l’on ne s’attache à rien.

Tout ceci est mené de main de maître bien sûr, beau et brillant, comme d’hab… mais effrayant aussi par sa froideur.

En refermant le livre, je me suis mis à rêver d’un second volume : la même histoire en négatif, avec les masques qui tombent et une absence totale de pudeur."

« Je n'aurai qu'un mot : magnifique. (...) Je n'arrive même pas, pour le moment, à trouver le coup de griffe pour équilibrer cet excès d'enthousiasme... Mais je vais chercher. »

"J'ai attrapé ta Girafe. C'est finalement elle qui m'a happée et me fait une nouvelle belle raison de ne pas dormir. Je regrette de ne pas t'avoir dit avant combien j'aime ton écriture, avec cette impression inquiétante que tu lis dans mes pensées, et ce plaisir jouissif de constater la supériorité de l'écrivain qui a toujours des longueurs d'avance, plutot une demi-douzaine de brasses d'avance!"

"Le titre intrigue, comme la jeune femme à laquelle ce roman nous lie, en un peu moins de cent pages, dans un double portrait (celui du peintre, celui de l’écrivain), à la fois sensible et vacillant, car celle qui fut abandonnée par son père à l’âge de six ans, ne se laisse pas approcher facilement. Nous l’accompagnons pourtant, dans chacun des lieux où elle tente de s’ancrer et d’aimer, sans sacrifier sa liberté de mouvement, chacun des hommes de sa vie. Car l’intérêt de ce roman tient précisément à la façon dont l’écrivain se joue de cette difficulté annoncée par le peintre : accepter de se tenir à distance pour saisir les nuances, accepter les images brouillées, les reflets contradictoires, d’une femme qui n’aime rien tant que disparaître... L’auteur nous accorde (dans tous les sens du terme) ces instants du quotidien, légers ou douloureux, qu’elle traverse avec une sorte de grâce désordonnée, observée avec une infinie patience. De même, la figure du père retrouvé est saisie dans sa vérité déployée, c’est à dire complexe, sans explication rassurante, sans réponse définitive. Au temps de l’épilogue, nous n’avons pas très envie de quitter Clara Ville, ses paysages et sa famille, toujours recomposés, et nous nous surprenons à lui imaginer mille chemins possibles : lequel choisira-t-elle ?"

12:19 Publié dans Blog | Lien permanent

15/09/2018

Réponse à un forcené*.

La dernière fois que j’ai vu Christian Chavassieux s’emporter, c’était contre Jean-Pierre Léaud, dont il dénonçait, de mémoire, l’absolue vacuité du jeu et la supercherie liée au mythe d’Antoine Doinel. Et le voilà, bigre, cet homme doux et placide, qui massacre ma Clara (Ville) à grands coups de pelle dans une chronique enflammée, qui dit autant l’amour qu’il porte à mon travail – depuis que nous nous sommes connus en sélection, comme deux footballeurs moyens – que la déception qu’a entraînée chez lui la lecture de ma « Girafe lymphatique ». J’ai suffisamment prévenu, dans ces colonnes, que je ne supportais pas les retours d’ascenseur que se font poliment les auteurs installés par voie de presse ou de blogs particuliers pour ne pas l’autoriser, en amont, à publier sa chronique, lui qui a eu l’élégance de m’en demander l’autorisation. Et je dois dire, lecture après lecture, que j’y vois davantage de marques d’amitié que de sujets de - réelle – discorde. Je serais même, parfois, en accord avec lui et, ici et là, on m’a aussi soufflé que cette Clara était parfois bien agaçante. Pour autant, puisqu’il m’en donne l’occasion, voire sollicite une réponse, qui éclaircirait ce qu’il appelle gentiment « être passé à côté », le démiurge que je suis, sans passer par l’exercice fastidieux du contre-argument, aimerait préciser quelques éléments.

La dernière fois que j’ai vu Christian Chavassieux s’emporter, c’était contre Jean-Pierre Léaud, dont il dénonçait, de mémoire, l’absolue vacuité du jeu et la supercherie liée au mythe d’Antoine Doinel. Et le voilà, bigre, cet homme doux et placide, qui massacre ma Clara (Ville) à grands coups de pelle dans une chronique enflammée, qui dit autant l’amour qu’il porte à mon travail – depuis que nous nous sommes connus en sélection, comme deux footballeurs moyens – que la déception qu’a entraînée chez lui la lecture de ma « Girafe lymphatique ». J’ai suffisamment prévenu, dans ces colonnes, que je ne supportais pas les retours d’ascenseur que se font poliment les auteurs installés par voie de presse ou de blogs particuliers pour ne pas l’autoriser, en amont, à publier sa chronique, lui qui a eu l’élégance de m’en demander l’autorisation. Et je dois dire, lecture après lecture, que j’y vois davantage de marques d’amitié que de sujets de - réelle – discorde. Je serais même, parfois, en accord avec lui et, ici et là, on m’a aussi soufflé que cette Clara était parfois bien agaçante. Pour autant, puisqu’il m’en donne l’occasion, voire sollicite une réponse, qui éclaircirait ce qu’il appelle gentiment « être passé à côté », le démiurge que je suis, sans passer par l’exercice fastidieux du contre-argument, aimerait préciser quelques éléments.

L’écriture de « Girafe lymphatique » - un exercice à part dans ma bibliographie – s’est faite, dans un effet de mise en abyme avec le « roman » (grosse nouvelle ? Je ne sais pas. L’éditeur a tranché et, après tout, « Tébessa », ce roman que jamais personne n’a contesté, ne fait qu’une grosse vingtaine de pages en plus), « à main levée », ce qui n’est jamais tout à fait vrai si l’on compte les dix mois de travail que l’édition a nécessités. Et qui n’engage en rien l’argument imbécile d’Oronte selon lequel le temps consacré à l’ouvrage est en lien avec sa qualité. Aucune urgence n’a présidé à la Girafe lymphatique, sinon celle de l’écrire. D’incarner un personnage dont je venais de faire le portrait. Pour l’anecdote, et pour me défouler sur un autre auteur, un ami venait de me conseiller la lecture d’un ouvrage – « Clara Stern », d’Eric Laurrent, Minuit, 2005) que j’ai tellement détesté dans sa préciosité que j’ai décidé, dans l’instant, de me consacrer à l’écriture de ce roman « sec et économe » proposé par ce même ami, après qu’il a lu le portrait de Clara Ville. Dont je me demande s’il n’eût pas fallu le mettre en fin d’ouvrage, vu que, chez Christian comme chez d’autres, on ne perçoit pas suffisamment qu’elle est ce qu’elle est devenue à la fin de l’histoire. Dans une conscience éprouvée, après l’épilogue, quelques années après qu’elle a retrouvé son père. Ce que je veux avancer, sans avoir à me justifier ni me défendre, c’est que l’histoire de cette femme m’a offert un sujet d’écriture tel que je n’aurais jamais imaginé qu’on pût m’en offrir. Le moyen d’écrire la vie d’une femme, son portrait, tel quel, sans intervenir et surtout sans que cette p… d’autofiction prenne le dessus sur le récit. J’ai dit mille fois que la distance – dans l’énonciation – avec laquelle j’aborde le personnage, le fait que je l’appelle systématiquement par ses noms et prénoms comme si je voulais m’en éloigner était une référence au Henri-Pierre Roché de « Jules & Jim », mais elle m’a servi, cette distance, pour raconter une histoire, puisque c’est le but de la littérature. Je comprends qu’on puisse préférer les interludes entre portraitistes, puisqu’elle est là même abolie et que le peintre tend parfois, déjà, à lui régler son compte, à cette Clara. Indolente et indocile, agaçante dans ses atermoiements. Christian aura donc eu la même réaction viscérale que la directrice de thèse, dans le roman ! Et la voilà qualifiée, de facto, de rohmérienne, ramenant à la surface de l’ami Chavassieux le souvenir à peine assimilé, depuis 2011, du Paul Herfray de mon « Poignet d’Alain Larrouquis », déjà éreinté à l’époque (le personnage, pas le roman). Rohmérienne, Clara l’est moins que Margot dans le PAL. S’il y a quelque chose du Maestro dans la Girafe, c’est sur le fatum, son acceptation (ou pas), sur les accidents, les mutations qui construisent une existence. Celui du père, celui de sa fille, les deux liés puisque déterminés par l’acte initial, l’abandon. C’est plus que l’identité, qui, pour le philosophe que je suis, ne se dessine qu’à partir de la perception de ce qui l’entrave. A partir de là, il était évident pour moi que j’allais travailler sur les ellipses, parce qu’un roman naturaliste sur trente ans de l’absence ne correspondait en rien au cahier des charges. Exeunt, de fait (et c’est pratique) les charges que s’impose, je le sais, le terrien et besogneux (au sens noble) Chavassieux, dans chacun de ses ouvrages : un contexte trop poussé, une atmosphère trop décrite – elle l’est tout de même un peu, en végétation, en habitats, en technique d’insémination, même ! – m’aurait sorti de mon ouvrage, que je voulais tel quel. Sans rien dévoiler, je sais aussi que celui qui me châtie aujourd’hui m’a considérablement aidé dans ce qui sortira demain, cet ouvrage que j’ai, du coup, sorti de son hors-sol de l’imaginaire pour l’ancrer dans les lieux, les places, les cultures et l’histoire. Mais ce n’est pas la visée de la Girafe, et je trouve que la juger là-dessus relève d’un drôle de transfert : Chavassieux le dit lui-même, c’est Aurélia qu’il attend, pas cette chiffe molle de Clara (dans mon entourage, on l’a déjà traité de connasse). Et puis quoi, encore ? Ah, oui, ce « Clair de lune », une œuvre bien mal choisie, me dit-on, tant elle ne pourrait pas combler ce si long manque, comme revendiqué. Deux de mes amies, musiciennes, ont eu cette réaction, également : un pianiste aussi exigeant ne saurait se contenter, toute une vie, d’une œuvre aussi simpliste. C’était juste avant que, sous l’effet de la lecture, elles la reprennent, et changent un peu d’avis. Coller les Variations Golberg et en faire un élément du récit, j’y ai pensé, mais je ne l’ai pas fait. Je voulais une œuvre dont la portée romantique (la vraie, avec l’amour, la mort, le temps et l’élément naturel indissociés) se transfère dans l’interprétation. Comme s’il la redécouvrait à chaque fois et qu’elle le suprenait. Ce que le père dit à Clara sur les singes savants de la musique me semble suffisant, comme explication : Glenn Gould, d’ailleurs, pour moi, me semble relever de cette catégorie-là, mais je ne vais pas soulever une polémique supplémentaire… Et pour le reste, mon pianiste de la Réunion a Bach. On se souvient, avec Cioran : “Sans Bach, Dieu serait un type de troisième ordre.”

Rohmérienne, alors, cette Girafe ? Honnêtement, je ne crois pas, du coup. En tout cas surtout pas en lien avec le Rayon Vert, ce film que j’ai tellement détesté à 17 ans que je suis par la suite allé voir tous les films de Rohmer par curiosité, puis par amour, jusqu’à l’apothéose, pour moi, des « Contes des quatre saisons ». Avec un dénouement, dans le « Conte d’hiver », que ne renierait pas le final de ma Girafe, c’est vrai, tiens.

J’ai la drôle d’impression – le luxe des auteurs - depuis que le livre est sorti, que Clara est enfin tranquille. Dans sa vie comme dans l’épilogue. Elle ne connaît plus les déceptions, les changements de cap, d’îles, elle n’a plus à se soucier de quoi demain sera fait. Elle occupe une place, dans mon cœur (pardon pour le cliché) aussi large que celle qu’a prise Emilie, de ma partie de cache-cache, ou celle que se prépare, depuis dix ans, la petite Aurélia, qu’il me tarde de présenter au monde. Je vais vous faire un aveu : Chavassieux la connaît, Aurélia, et bien. Mieux que quiconque, et peut-être mieux que moi. Il sait aussi à quel point elle m’a poussé dans mon travail et dans mes retranchements, à quel point je l’ai ancrée, encore et encore, dans son époque et les lieux qu’elle traverse. Mais si Clara est une île – Ouessant n’est qu’un trompe l’œil – elle aura hébergé l’écrivain Cachard le temps d’un joli naufrage, d’une révolution poétique. De quoi chercher à la défendre, au moins un peu, à regretter qu’une personne – même une seule – ne l’ait pas comprise. J’ai proposé à Christian de mettre l’ouvrage dans les rayons du bas de leur – à lui et sa douce – immense bibliothèque, il n’ira pas jusque là, m’a-t-il dit. Je lui fais juste la promesse d’un prochain envoi, dans les mois qui vont suivre. Qui sait, d’ici là, Clara aura fait un bout de chemin, encore, dans sa mémoire et ses élans. Qu’il se sera trouvé un peu brutal, d’où cette réponse à un forcené (*l’expression est de lui). Un autre de mes amis chers m’a écrit que ma Girafe lui avait parue aussi clinique et glaciale que les couloirs d’hôpitaux et de morgue que la disparition récente de son Papa l’avait obligé à fréquenter. Jusqu’à me dire quelques jours après que l’effet de ce livre était troublant et durable, chez lui. On ne décide jamais de la réaction de ses lecteurs, et heureusement. Il est déjà bien heureux d’avoir des lecteurs, encore.

08:00 Publié dans Blog | Lien permanent