04/11/2018

Rouge & noir.

Aurélia vint s’asseoir à ses côtés, lui demanda de lui parler de Lyon. Cette jeune fille aimait bien savoir où elle mettait les pieds, à qui elle aurait affaire. Anton fit du mieux qu’il put, évoqua la Capitale des Gaules, son primat, la forteresse du Dieu Lug et les collines qui s’opposent : celle qui prie et celle qui travaille. Il ne faisait que répéter ce qu’on lui avait dit, mais ça suffisait au bonheur d’Aurélia, qui s’imaginait déjà dévaler les collines sans savoir que celles-ci n’avaient rien à voir avec celles sur lesquelles ses parents, dans l’image qu’elle en avait gardé, lui avaient fait faire ses premières descentes en luge. Son imaginaire était en marche, et Lyon serait peut-être sa ville, qui la révélerait, à elle-même et aux autres. La ville dans laquelle elle suivait son père pour mieux apprendre de lui, s’émanciper quand il en sera temps. Pour elle, aucune autre issue n’était possible : elle avait intégré depuis un moment, malgré son jeune âge, que sa mère était morte pour qu’elle puisse vivre une vie pleine et enthousiasmante, elle n’allait pas la décevoir. Lyon verrait donc arriver Aurélia Kreit et Aurélia Kreit en serait une figure.

19:52 Publié dans Blog | Lien permanent

30/10/2018

Revoir Paris.

Il y a quelque chose d'absolument suranné dans la façon de se revendiquer Parisien, ou de prétendre l'avoir été. Je n'ai connu Paris, vraiment, qu'il y a très longtemps, quand mon statut d'appelé du contingent - en service civil - m'a permis d'y passer dix mois complets, avec beaucoup de liberté et la gratuité absolue des transports et des musées. J'ai même failli reprendre, à vingt ans, l'échoppe du bouquiniste avec qui j'ai tellement sympathisé que j'ai une collection de livres de Nizan dans des éditions qu'aucun homme de mon âge ne pourrait revendiquer... C'est vieux, tout ça, moins que le mythe germanopratin, tout de même, mais ce sont sur ces lieux que la Girafe va m'emmener, dans quelques jours, au Salon de l'Autre livre, tout d'abord, avec Isabelle Flaten et Daniel Damart sur le stand du Réalgar, puis à la galerie l'Amour de l'Art, rue de Seine, le samedi, pour une lecture apéritive, à l'invitation de Marie Borel. Ma grosse voix et mes lunettes d'écaille se promèneront dans les lieux, entre les sculptures et les tableaux, et je parlerai de Camille - puisque c'est elle qui m'y a conduit la première fois - et de Clara, du portrait, de la permanence et tout un tas d'autres choses. S'il y a parmi les passants de ce blog des personnes susceptibles de venir m'écouter et partager un beau moment de poésie, qu'elles ne se privent pas. Elles y verront un homme faire la jonction entre celui qu'il a été et celui qu'il est devenu: j'ai fait de mon pire, disait Ferré. Il est possible, me dit-on, que Franck Gervaise soit encore de la partie, comme à la Balançoire: auquel cas, plus personne n'a même le droit d'hésiter.

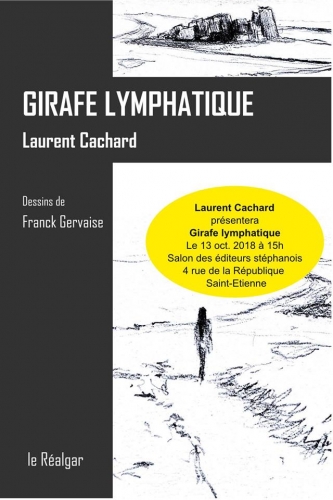

Soirée littéraire autour de l'écrivain-philosophe Laurent Cachard, invité exceptionnel, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman "Girafe Lymphatique" (Editions Le Réalgar)

Il fallait bien que la galerie - dont l'enseigne n'est autre que le titre d'un roman de Jean Dutourd, le célèbre Académicien parrain du lieu - accueillît de temps à autre, dans son espace dédié à la peinture et à la sculpture, des écrivains de talent, pour que se croisent et dialoguent ces différentes formes d'Art au langage commun, celui de la Création.

Laurent Cachard parlera de son nouveau roman : de Clara Ville, son héroïne, du portrait en clair-obscur qu'il en dresse tout du long, dans un dialogue avec un peintre : "un truc à la Frida Kahlo, un moyen d'exprimer sa souffrance sans la communiquer". L'esquisse se dessine au fil de l'histoire, en filigrane, avec ses lignes de fuite et d'abandon. C'est un portrait de femme saisissant, touchant. Que Camille Claudel aurait pu aimer, aurait pu sculpter. Peut-être la première est-elle l'enfant imaginaire de la deuxième, cette formidable et tragique sculptrice à laquelle Laurent a rendu un vibrant hommage dans sa nouvelle "Valse, Claudel", une grande page de poésie qu'il faut avoir lue quand on aime Camille.

"Girafe Lymphatique", roman de Laurent Cachard, dessins de Franck Gervaise (Le Réalgar, 2018).

"Valse, Claudel" (Le Réalgar, 2013)

Un grand moment littéraire et convivial autour d'un verre à partager dans l'amitié et l'Amour de l'Art.

11:30 Publié dans Blog | Lien permanent

23/10/2018

L'Amérique des miens.

Il faudra plus d’une vie pour savoir si « Thunder Road » devance « Racing in the Street » pour le titre de plus beau morceau jamais enregistré par Springsteen, et plus d’une autre pour regretter son choix, mais le sujet n’est pas là. « Thunder Road », c’est – comme qui dirait – une certaine idée de l’Amérique, l’Amérique des autres, des déclassés, des délaissés, celle qui ne voient que de l’extérieur l’image qu’une Nation veut donner d’elle, dans la démesure, souvent. C’est une vie passée à renoncer, aux études, à l’amour véritable, à l’élan qui nous sortirait de notre condition. C’est un texte sur la fatalité, aussi. On devine le village isolé, à la Wenders, les perdants, pas même magnifiques, de Bukowski. Il y a cette illusion de la grâce, la robe de Mary qui virevolte, et celle de la liberté, le vent dans les cheveux, sur la route. Le fuir, là-bas fuir mallarméen (déjà cité dans la Girafe). On sait que la liberté que confère le voyage n’est que partielle et soumise à la relativité du retour. Que le temps passe plus vite une fois qu’on est rentré, quand la mécanique du souvenir commence à altérer la sensation de l’instant vécu. Les anti-héros de l’Amérique de Springsteen sont les maudits d’une terre qu’ils ne quitteront que dans le vœu que formule la chanson. Elle n’est pas une Beauté mais ça lui va, tout, pourvu qu’ils se sortent de cette damnation… Il est aussi là, le mythe américain, dans toutes les personnes qui rêvent d’atteindre la Terre promise, et celles qui, sur place, n’en ont jamais ressenti la moindre once. Peut-être que pour les musiciens, la réalité est moins dure, pour ceux qui suivent la route du Blues, par exemple, qui entrent dans les clubs et se confrontent, avec bienveillance, à ceux qui ont l’habitude d’y jouer. Pas de préjugés, aux States, quand on arrive avec un instrument : soit on sait jouer, soit on ne sait pas, mais si on ne sait pas, il n’y a aucune raison valable de se vexer, alors… Ce devrait être obligatoire, quand on s’en nourrit, de se confronter aux ainés, à ceux qui vivent la musique dans leur chair, au quotidien. Leur propre culture.

<We were Brothers in Blues

On our way to salvation

Without nothing to loose

But Guitars & Soul >

Là, le musicien vient de lui-même et même si sa culture transparaît dans l’apparence, dans le jeu, il en faut du cran pour reprendre, au matin - dans le bruit des grenouilles, des canards ou des oiseaux, qui sait - et dans un bel effet de mise en abyme, sous le porche, ce standard du road-movie song. Sans doute est-ce la fatigue accumulée – les voyages, les émotions – qui lui donne cette force-là, mais elle a traversé les océans. Et, cinq ans après, se place très au-delà de la version qu’il m’avait déjà offerte. En VOST.

18:20 Publié dans Blog | Lien permanent

22/10/2018

Histoire d'une photographie.

Je suis beaucoup trop narcissique pour accepter que des photos de moi circulent. Parce que, comme tous les écrivains, je déteste les marques de temporalité, parce que la photo n’est jamais que le reflet de ce que vous ne serez plus jamais, je n’accorde à cet exercice que la contrainte nécessaire des « photos d’auteur » et à ce titre, avec Jean Frémiot, Vincent Assié, Sandro Secci et Stéphane Thabouret, je peux dire que j’ai été servi. Mais quand un réseau social se soucie de la construction de votre identité et ramène à la surface, six ans après, la photo du tout premier instant de ma rencontre avec Alain Larrouquis - dont j’ai tout relaté à l’époque – c’est plus qu’une lecture sémiologique (le parallélisme des mains, celle qui serre et celle qui reste dans la poche, la quasi symétrie des tailles, la voiture à gauche, la sienne, posée devant la salle mythique…), c’est l’histoire peu banale d’un écrivain qui rencontre son personnage, d’un homme qui croise son idole d’adolescence. Un moment hors du temps qui n’eut pas de lendemain parce qu’il n’en nécessitait pas, mais une belle soirée passée à échanger avec un être loin des images qu’on véhiculait sur lui. Cette photo me dit aujourd’hui que j’ai eu de la chance et que ceux qui se sont désintéressés du roman en prétextant que le basket n’était pas leur truc ont eu tort. Il s’est passé tellement de choses en six années, dans ma vie, qu’à l’approche de mes 50 ans, je ne peux que sourire aux rappels comme celui-ci. Pour bien faire, il faudrait refaire la même photo dans trente ans, mais c’est très improbable : les acteurs auront passé, mais la Moutète continuera de résonner de sa légende. Larrouquis avec, et son romancier derrière.

Je suis beaucoup trop narcissique pour accepter que des photos de moi circulent. Parce que, comme tous les écrivains, je déteste les marques de temporalité, parce que la photo n’est jamais que le reflet de ce que vous ne serez plus jamais, je n’accorde à cet exercice que la contrainte nécessaire des « photos d’auteur » et à ce titre, avec Jean Frémiot, Vincent Assié, Sandro Secci et Stéphane Thabouret, je peux dire que j’ai été servi. Mais quand un réseau social se soucie de la construction de votre identité et ramène à la surface, six ans après, la photo du tout premier instant de ma rencontre avec Alain Larrouquis - dont j’ai tout relaté à l’époque – c’est plus qu’une lecture sémiologique (le parallélisme des mains, celle qui serre et celle qui reste dans la poche, la quasi symétrie des tailles, la voiture à gauche, la sienne, posée devant la salle mythique…), c’est l’histoire peu banale d’un écrivain qui rencontre son personnage, d’un homme qui croise son idole d’adolescence. Un moment hors du temps qui n’eut pas de lendemain parce qu’il n’en nécessitait pas, mais une belle soirée passée à échanger avec un être loin des images qu’on véhiculait sur lui. Cette photo me dit aujourd’hui que j’ai eu de la chance et que ceux qui se sont désintéressés du roman en prétextant que le basket n’était pas leur truc ont eu tort. Il s’est passé tellement de choses en six années, dans ma vie, qu’à l’approche de mes 50 ans, je ne peux que sourire aux rappels comme celui-ci. Pour bien faire, il faudrait refaire la même photo dans trente ans, mais c’est très improbable : les acteurs auront passé, mais la Moutète continuera de résonner de sa légende. Larrouquis avec, et son romancier derrière.

09:47 Publié dans Blog | Lien permanent

14/10/2018

Clara Ville & le Salon des Refusés.

On ne saura jamais vraiment ce qui a pris les organisateurs de la Fête du Livre de Saint-Etienne pour qu’ils proposent aux éditeurs locaux des conditions inacceptables pour y figurer : en résumé, le droit de venir, mais pas d’inviter des auteurs, ni de vendre des livres. Au nom – prétendu – de la chaîne du livre alors même que les libraires stéphanois y étaient favorables et que la Fête du Livre elle-même court-circuite parfois cette sainte trilogie que forment l’auteur, l’éditeur et le libraire. En faisant traîner les négociations, peut-être certains d’entre eux ont-ils pensé que les éditeurs du coin – et leur remarquable travail de diversité – allaient se décourager, mais ils n’auraient jamais imaginé, c’est certain, qu’en moins de trois semaines avant l’ouverture, les Refusés ouvriraient, à 17, un local immense, jadis d’exposition de meubles, et le transformeraient, sous l’égide de leur Président, Daniel Damart, en une librairie éphémère, en plein cœur de ville, à l’enseigne sobre et marquante, à la vitrine bien garnie. Un lieu vivant, animé, très fréquenté tout le week-end et, paradoxe, déjà regretté des Stéphanois. Lesquels n’aiment rien moins que l’on tente de dégager une hiérarchie entre éditeurs prestigieux et « petits éditeurs ». Voilà donc cette joyeuse troupe exposant ses œuvres et l’auteur que je suis bien installé au stand du Réalgar, face à la vitrine, histoire que le Boss – le Président sus-nommé et l’éditeur de la Girafe – puisse repérer les politiques qui passent, les notables qui évitent, etc. Il y a de la revue, de la BD alternative, de jeunes chevelus, de vieux poètes, des situationnistes, on échange des points de vue, des parcours. Le prix des boissons est à l’envi, il y a une dimension alternative qui met à mal la vision classique d’un Salon du livre, ses auteurs alignés, ses ouvrages jaunissants.

On ne saura jamais vraiment ce qui a pris les organisateurs de la Fête du Livre de Saint-Etienne pour qu’ils proposent aux éditeurs locaux des conditions inacceptables pour y figurer : en résumé, le droit de venir, mais pas d’inviter des auteurs, ni de vendre des livres. Au nom – prétendu – de la chaîne du livre alors même que les libraires stéphanois y étaient favorables et que la Fête du Livre elle-même court-circuite parfois cette sainte trilogie que forment l’auteur, l’éditeur et le libraire. En faisant traîner les négociations, peut-être certains d’entre eux ont-ils pensé que les éditeurs du coin – et leur remarquable travail de diversité – allaient se décourager, mais ils n’auraient jamais imaginé, c’est certain, qu’en moins de trois semaines avant l’ouverture, les Refusés ouvriraient, à 17, un local immense, jadis d’exposition de meubles, et le transformeraient, sous l’égide de leur Président, Daniel Damart, en une librairie éphémère, en plein cœur de ville, à l’enseigne sobre et marquante, à la vitrine bien garnie. Un lieu vivant, animé, très fréquenté tout le week-end et, paradoxe, déjà regretté des Stéphanois. Lesquels n’aiment rien moins que l’on tente de dégager une hiérarchie entre éditeurs prestigieux et « petits éditeurs ». Voilà donc cette joyeuse troupe exposant ses œuvres et l’auteur que je suis bien installé au stand du Réalgar, face à la vitrine, histoire que le Boss – le Président sus-nommé et l’éditeur de la Girafe – puisse repérer les politiques qui passent, les notables qui évitent, etc. Il y a de la revue, de la BD alternative, de jeunes chevelus, de vieux poètes, des situationnistes, on échange des points de vue, des parcours. Le prix des boissons est à l’envi, il y a une dimension alternative qui met à mal la vision classique d’un Salon du livre, ses auteurs alignés, ses ouvrages jaunissants.

Des auteurs sous-chapiteau s’évadent un moment du marché au bestiau pour venir respirer ici, même s’il y fait très chaud. Les gens qui viennent le font pour une raison spécifique, du coup, les rencontres sont choisies, les passants intéressés par la littérature. On me glisse « Drôle de titre » en regardant la Girafe, mais quand j’en fais l’article, on le prend, rassuré par le (petit) prix, la qualité de l’édition, les dessins de Franck Gervaise. Je parle de Camille, aussi, de Paco, je ne perds pas mon temps. Ma rencontre prévue le samedi à 15h n’attire personne – pas de micro, donc pas d’annonce – on l’annule sans trop de remords : le Salon est un exercice d’humilité, vendre des livres est déjà un privilège. Mais Christian Chavassieux arrive, Sylvain Damy revient, Sandra Sanseverino est là, deux curieux aussi, ça suffit pour une rencontre, un petit coin-discussion, la présentation du livre sur ses trois axes – l’histoire de Clara, le portrait et la musique – et en plus de ça, j’ai la chance d’avoir un débat contradictoire entre celui qui n’a pas aimé le personnage et celui qu’il a touché*. Je lis trois extraits représentatifs, à chaque fois il me semble retrouver un récit qui m’est presque étranger mais dont j’aime la musicalité. Il y a une vraie discussion qui s’engage, elle a déjà eu lieu virtuellement, mais c’est un bonheur de voir et d’entendre de si belles personnes échanger sur « ma » Clara. L’Affaire Clara Ville, comme je l’appelle désormais, dès qu’il est question de réalité ou d’autofiction possible. On ne sera jamais d’accord sur tout, mais le moment s’étire un peu et l’un(e) des deux curieux se dit attiré(e), convaincu(e) de ce que j’en ai dit. Ça veut dire que j’ai fait le job et que c’est déjà ça. Le soir, je rencontrerai Emmanuel Ruben – une autre trajectoire – et le trouverai à l’image de ses écrits : brillant, raffiné et discret, ce qui n’est jamais négligeable. Dans la nuit de Saint-Etienne, je me dis que les Refusés ont un avantage sur les Officiels : ils ne doivent rendre compte de rien, sinon de leur propre conviction. Et qu’ils se reconnaissent entre eux davantage qu’ils se font concurrence, ce qui ne gâte rien.

* "Une écriture fulgurante pour un portrait aux nuances bouleversantes", Diantre!

NB : il fut aussi question de Joseph Poli, allez comprendre.

19:27 Publié dans Blog | Lien permanent

12/10/2018

Murat, conditionnel passé.

00:37 Publié dans Blog | Lien permanent

10/10/2018

Baudelaire, mon cul!*

Au début, j’ai presque cru à une chanson parodique tellement la rime riche me semblait forcée. Et puis j’ai écouté, mieux, mû dans ma curiosité par le fait que cet artiste-là fait partie du réseau des Fergessen, de longue date, à ce que j’ai cru comprendre. Je suis bon public quand j’entends des airs mineurs, comme le disent, mieux que moi, les deux chevelus sus-cités. Et là, je dois dire que le tout m’a touché, profondément. Plus qu’à la normale, en tout cas. L’approche de la cinquantaine, l’idée de la transmission, le finale de la chanson en guise d’héritage… Récemment, j’ai, à sa demande, réexpliqué à une amie ce qu’était une vie d’existentialiste – en soi un concept – l’idée, réutilisée dans un portrait, du projet, de l’individualité, d’une forme de double conscience, et de responsabilité. Le truc qui empêche et condamne à la fois : on est lucide, ni la vie ni l’histoire n’ont de linéarité, et le quiétisme du désespoir n’est qu’un abandon de la morale bourgeoise, donc de la tranquillité. Pas sûr que ce soit l’objet exact de la chanson, mais il ne dit pas autre chose, Riatto, quand il remonte l’écheveau de son existence et qu’il s’arrête sur deux phénomènes, la descendance – celui à qui il s’adresse, dans une forme de lettre ouverte – et la conscience, dans ce vers sublime et retenu (« Comment j’ai fait pleurer ta mère »), sachant toute la difficulté de l’exercice, puisqu’être conscient de sa descendance, c’est aussi se retrouver face au vide de son existence et la façon – responsable ou pas – dont on s’est chargé de le combler… J’aime aussi quand il dit « Pour de vrai », mais pour d’autres raisons, plus sensibles. Bref, c’est une chanson, « vide comme la matière », dit-il dans un chleuasme. Mais elle sonne, et résonne. Entrée dans ma vie, littéralement.

* outrage emprunté (et partagé) au portrait de Frédérique Ettori, qui sait le poids des ex-voto adolescents : "Elle montrera peut-être à Sacha ce « Groundhog Day » qui l’a fait rêver, avant d’aller se coucher, avant Minuit, son examen, avant que l’horloge ne dicte une nouvelle fois le rythme de sa vie. Baudelaire ? Mon cul. "

18:56 | Lien permanent

06/10/2018

Clara & Moi.

J'ai fait en tant qu'auteur la Fête du livre de Saint-Etienne - cette (autre) ville de mon rapport à l'enfance - j'ai animé une année les rencontres avec les auteurs, j'y retourne cette fois pour un Salon alternatif, né du refus incompréhensible de l'organisation officielle d'autoriser les éditeurs stéphanois à inviter leurs auteurs et vendre leurs livres. Ça tombe bien, tout ce qui est libertaire me sied. Et j'y serai en bonne compagnie, même si je ne sais pas encore si Lionel Town accompagnera Sir John Christmas White. Ou si Christian Catgoheavens est encore en résidence là-bas. En tout cas, je parlerai de Clara Ville le samedi après-midi, à 15h.

08:38 Publié dans Blog | Lien permanent