21/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 8/15)

Les jeunes auteurs, les primo-romanciers raffolent des préfaces, post-faces et dédicaces à rallonge, on le sait. Benjamin Stora aurait pu – il avait donné son accord de principe – préfacer « Tébessa, 1956 », si j’avais accepté, au vu du travail qu’il avait, d’en différer la parution de six mois. Je ne l’ai pas fait, et ne le regrette qu’à moitié : ça aurait pu booster la diffusion, mais l’ensemble aurait perdu de son côté sec et anachronique, celui qui a tant séduit. En dévoreur de pochettes de disques – les fameux crédits – je soigne particulièrement les mises en exergue : il faut que la phrase soit juste, belle, qu’elle en dise plus sur l’auteur et ses lectures. Ça permet aussi à Fred Vanneyre de côtoyer Nieztsche, Paco de Lucia ou Christian Chavassieux et de récréer un univers, puisque c’est la fonction. Reste que dans une œuvre aussi dense – dans le temps et l’espace – qu’Aurelia Kreit, la page des remerciements est forcément plus conséquente que pour un livre plus commun : il faut se souvenir de qui nous a aidé dans les recherches, accueilli dans son pays, orienté dans le labyrinthe ; de qui nous a offert la cerise sur le gâteau, le renseignement qu’on ne trouvait pas sur les premières chaînes de grands magasins en Autriche, au début du XX°s. De ceux qui ont supporté, parfois douloureusement, les conséquences d’un tel travail. Je me souviens de Bernard Lahire, sociologue, venant présenter à Lyon son travail sur la condition de l’écrivain, seul ouvrage jamais réalisé sur le milieu, dissociant – quinze ans que je colporte ses théories – le premier travail du second, le second devenant premier quand le premier ne paie pas. La place, réelle et métaphorique, que l’auteur se fait dans le cercle familial, social – cette amie qui me demandait pourquoi je ne publiais pas sous pseudo – la solitude que la fonction oblige. Cette grande auteure très connue, à qui, bien malgré elle, je dois mon fait d’armes littéraire, qui se moquait un peu de mon absolutisme sur le sujet, à Grignan, en 2012, dont la relation amoureuse n’a pas survécu au nombre inoui de rencontres qu’elle a dû assumer, ne dirait pas l’inverse, aujourd’hui. Dans la liste des personnes que je remercie à la fin d’Aurelia Kreit, il y a ceux qui continuent de faire ma vie, de près ou de loin, et ceux avec qui j’en ai partagé un bout, qui ont porté ce roman d’une façon ou d’une autre, et que je ne vois plus, parce qu’ils l’ont décidé ou parce que les choses se sont imposées ainsi. Il a fallu que j’en choisisse, dix, par superstition et, une fois encore, parce que le format le permettait. L’effet, édité, relève un peu du champ de ruines : telle est citée, qui s’enthousiasmait du roman avant même que j’en aie écrit la première ligne. Sollicitée récemment, dans le cadre de sa profession, elle m’oppose toujours un silence glacial et définitif. Tant pis : j’espère juste qu’elle ne se privera pas de la lecture du roman, néanmoins, parce qu’elle y retrouverait, je crois, ce qu’elle en avait espéré. Les autres sauront pourquoi je les nomme et je demande à ceux que je n’ai pas nommés de me comprendre.

Les jeunes auteurs, les primo-romanciers raffolent des préfaces, post-faces et dédicaces à rallonge, on le sait. Benjamin Stora aurait pu – il avait donné son accord de principe – préfacer « Tébessa, 1956 », si j’avais accepté, au vu du travail qu’il avait, d’en différer la parution de six mois. Je ne l’ai pas fait, et ne le regrette qu’à moitié : ça aurait pu booster la diffusion, mais l’ensemble aurait perdu de son côté sec et anachronique, celui qui a tant séduit. En dévoreur de pochettes de disques – les fameux crédits – je soigne particulièrement les mises en exergue : il faut que la phrase soit juste, belle, qu’elle en dise plus sur l’auteur et ses lectures. Ça permet aussi à Fred Vanneyre de côtoyer Nieztsche, Paco de Lucia ou Christian Chavassieux et de récréer un univers, puisque c’est la fonction. Reste que dans une œuvre aussi dense – dans le temps et l’espace – qu’Aurelia Kreit, la page des remerciements est forcément plus conséquente que pour un livre plus commun : il faut se souvenir de qui nous a aidé dans les recherches, accueilli dans son pays, orienté dans le labyrinthe ; de qui nous a offert la cerise sur le gâteau, le renseignement qu’on ne trouvait pas sur les premières chaînes de grands magasins en Autriche, au début du XX°s. De ceux qui ont supporté, parfois douloureusement, les conséquences d’un tel travail. Je me souviens de Bernard Lahire, sociologue, venant présenter à Lyon son travail sur la condition de l’écrivain, seul ouvrage jamais réalisé sur le milieu, dissociant – quinze ans que je colporte ses théories – le premier travail du second, le second devenant premier quand le premier ne paie pas. La place, réelle et métaphorique, que l’auteur se fait dans le cercle familial, social – cette amie qui me demandait pourquoi je ne publiais pas sous pseudo – la solitude que la fonction oblige. Cette grande auteure très connue, à qui, bien malgré elle, je dois mon fait d’armes littéraire, qui se moquait un peu de mon absolutisme sur le sujet, à Grignan, en 2012, dont la relation amoureuse n’a pas survécu au nombre inoui de rencontres qu’elle a dû assumer, ne dirait pas l’inverse, aujourd’hui. Dans la liste des personnes que je remercie à la fin d’Aurelia Kreit, il y a ceux qui continuent de faire ma vie, de près ou de loin, et ceux avec qui j’en ai partagé un bout, qui ont porté ce roman d’une façon ou d’une autre, et que je ne vois plus, parce qu’ils l’ont décidé ou parce que les choses se sont imposées ainsi. Il a fallu que j’en choisisse, dix, par superstition et, une fois encore, parce que le format le permettait. L’effet, édité, relève un peu du champ de ruines : telle est citée, qui s’enthousiasmait du roman avant même que j’en aie écrit la première ligne. Sollicitée récemment, dans le cadre de sa profession, elle m’oppose toujours un silence glacial et définitif. Tant pis : j’espère juste qu’elle ne se privera pas de la lecture du roman, néanmoins, parce qu’elle y retrouverait, je crois, ce qu’elle en avait espéré. Les autres sauront pourquoi je les nomme et je demande à ceux que je n’ai pas nommés de me comprendre.

Reste les dédicaces, juste après le faux titre (celui dans les pages intérieures). J’en dévoile une, seulement, ici : l’événement regroupe le roman et les deux groupes qui auront marqué ma vie de jeune homme - et celle qui a suivi – mais c’est au chanteur d’un autre groupe, contemporain des deux autres, qu’il est dédié. Pour l’Enfance éternelle qu’il a su incarner, jusqu’à la fin. Le livre voyagera avec lui, et c’est très bien.

Photo : Gérard Philippe dans "la Chartreuse de Parme", film de Christian-Jaque, 1948

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:19 Publié dans Blog | Lien permanent

20/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 7/15)

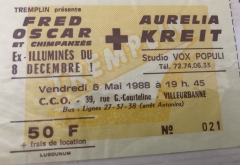

J’ai suffisamment parlé de cet homme, artiste essentiel, pour en rajouter, mais s’il devait y avoir un trait d’union entre ce qui n’était qu’un projet mal parti et la réalité qu’on va toucher du doigt dans quelques jours, c’est bien lui qu’il faudra évoquer. Et dire que la permanence, sur cette ère de 30 ans, c’est lui qui l’a assurée. D’abord en faisant la deuxième voix de mon groupe fétiche pour ouvrir devant le dernier groupe soviétique ou pour les 24h de l’INSA, s’appropriant « les jardins d’Ellington », juste après que les Kakous ont enchanté le public avec leur « Comme un orang-outan »; ensuite en ramenant sur scène la session rythmique d’Aurelia Kreit en inversant les rôles : Tito, qui ne voulait plus tenir les lead vocals, ferait les chœurs, mais ça importait peu: l’essentiel, c’étaient ces deux voix réunies. Oh, l’aimant, l’aimant que c’était, dirait l’autre. La première fois que je suis allé voir « The Boys in the Band », premier nom du groupe, c’était à la Croix-Rousse, pas loin de là où mes grands-mères avaient vécu, dans les rues que j’ai fait traverser à Gérard dans « Tébessa », que j’ai traversées moi-même, enfant. Pour moi qui suis sensible à la mécanique des places, ça ne pouvait que m’émouvoir. Quand on m’a présenté, après toutes ces années, le chanteur d’Aurelia Kreit, j’ai tout fait pour cacher mes rougeurs de midinette. J’aurais pu prendre mal sa relative indifférence, mais je saurai plus tard que cet homme-là est, disons, peu porté sur le manifeste. Ce soir-là, dans le bar, j’ai vécu, à ce sujet, ma première réminiscence, quand je l’ai entendu chanter (en anglais). J’ai été, pour la première fois, confronté à cette énigme : pourquoi me souviens-je de tout et pas des concerts d’Aurelia ? Sans doute parce que je les ai tellement écoutés, par la suite, que seul le son est resté. L’essentiel, sans doute, mais le phénomène est curieux. Les garçons dans le groupe ont vite pris le patronyme, connu, de Nellie Olson, et en 2015, sur un mode post-punk, ont décidé d’enchaîner prise de son en studio, en quasi-live, mixage rock’n’roll et sortie d’un CD, préfinancé par une plateforme connue de crowdfunding. Il faut dire que, de mémoire, pour 50€, on avait droit au disque, à deux entrées de concert et à l’apéro-VIP sur la péniche-concert, à Lyon. Il manquait plus que son poids en M&M’s mais le chanteur a un problème avec le produit : allergique au vert, il est obligé de trier les cacahouètes. Cette soirée dantesque, je la raconte ICI, mais je n’oublierai pas que tous, sauf Tito – pour les raisons énoncées ci-dessus – sont venus me voir pour savoir qui était l’énergumène qui travaillait sur le sujet. Je souris tristement en relisant que j’évoque Philippe Pascal pour parler de Didier, le guitariste. Et j’aimerais que Tito retrouve sa casquette chinoise du concert du CCO de Villeurbanne, qu’il la remette le 28 ; ça compensera de la perte de la basse, laissée à Jérôme, un invité de la reformation, mais un des premiers à m’avoir dit que tout cela, la réunion des deux Aurelia, n’était pas aussi impossible qu’il en paraissait. Et comme il y a trente ans, quand Aurelia, le groupe, sera parti, c’est le Voyage de Noz version Vaisseau Public qui prendra le relais. Comme si rien n’avait changé, je vous dis.

J’ai suffisamment parlé de cet homme, artiste essentiel, pour en rajouter, mais s’il devait y avoir un trait d’union entre ce qui n’était qu’un projet mal parti et la réalité qu’on va toucher du doigt dans quelques jours, c’est bien lui qu’il faudra évoquer. Et dire que la permanence, sur cette ère de 30 ans, c’est lui qui l’a assurée. D’abord en faisant la deuxième voix de mon groupe fétiche pour ouvrir devant le dernier groupe soviétique ou pour les 24h de l’INSA, s’appropriant « les jardins d’Ellington », juste après que les Kakous ont enchanté le public avec leur « Comme un orang-outan »; ensuite en ramenant sur scène la session rythmique d’Aurelia Kreit en inversant les rôles : Tito, qui ne voulait plus tenir les lead vocals, ferait les chœurs, mais ça importait peu: l’essentiel, c’étaient ces deux voix réunies. Oh, l’aimant, l’aimant que c’était, dirait l’autre. La première fois que je suis allé voir « The Boys in the Band », premier nom du groupe, c’était à la Croix-Rousse, pas loin de là où mes grands-mères avaient vécu, dans les rues que j’ai fait traverser à Gérard dans « Tébessa », que j’ai traversées moi-même, enfant. Pour moi qui suis sensible à la mécanique des places, ça ne pouvait que m’émouvoir. Quand on m’a présenté, après toutes ces années, le chanteur d’Aurelia Kreit, j’ai tout fait pour cacher mes rougeurs de midinette. J’aurais pu prendre mal sa relative indifférence, mais je saurai plus tard que cet homme-là est, disons, peu porté sur le manifeste. Ce soir-là, dans le bar, j’ai vécu, à ce sujet, ma première réminiscence, quand je l’ai entendu chanter (en anglais). J’ai été, pour la première fois, confronté à cette énigme : pourquoi me souviens-je de tout et pas des concerts d’Aurelia ? Sans doute parce que je les ai tellement écoutés, par la suite, que seul le son est resté. L’essentiel, sans doute, mais le phénomène est curieux. Les garçons dans le groupe ont vite pris le patronyme, connu, de Nellie Olson, et en 2015, sur un mode post-punk, ont décidé d’enchaîner prise de son en studio, en quasi-live, mixage rock’n’roll et sortie d’un CD, préfinancé par une plateforme connue de crowdfunding. Il faut dire que, de mémoire, pour 50€, on avait droit au disque, à deux entrées de concert et à l’apéro-VIP sur la péniche-concert, à Lyon. Il manquait plus que son poids en M&M’s mais le chanteur a un problème avec le produit : allergique au vert, il est obligé de trier les cacahouètes. Cette soirée dantesque, je la raconte ICI, mais je n’oublierai pas que tous, sauf Tito – pour les raisons énoncées ci-dessus – sont venus me voir pour savoir qui était l’énergumène qui travaillait sur le sujet. Je souris tristement en relisant que j’évoque Philippe Pascal pour parler de Didier, le guitariste. Et j’aimerais que Tito retrouve sa casquette chinoise du concert du CCO de Villeurbanne, qu’il la remette le 28 ; ça compensera de la perte de la basse, laissée à Jérôme, un invité de la reformation, mais un des premiers à m’avoir dit que tout cela, la réunion des deux Aurelia, n’était pas aussi impossible qu’il en paraissait. Et comme il y a trente ans, quand Aurelia, le groupe, sera parti, c’est le Voyage de Noz version Vaisseau Public qui prendra le relais. Comme si rien n’avait changé, je vous dis.

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:15 Publié dans Blog | Lien permanent

19/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 6/15)

Ne plus avoir de véhicule oblige à certaines contorsions, surtout en période de vacances et de (relative) disette. J’ai pris l’habitude de traverser la France Du Sud-Est puis du Sud jusqu’au Sud-Ouest, dans le Gers, retrouver là-bas un ami de vingt ans, les magrets de canard et les mojitos au bord d’une piscine dont j’ai moi-même construit la terrasse, ce que personne ne croit. Je jongle avec les trains et le co-voiturage. Cet été-là, pour relier Toulouse à Lyon, j’avais sélectionné Jérôme, sensiblement mon âge, tête sympathique sur le site, commentaires élogieux et voiture confortable. Pour les cinq heures de route, il valait mieux. Je l’ai retrouvé à une des sorties de la ville, me suis installé devant, une jeune fille était derrière et sans doute, elle, n’a-t-elle pas la même lecture des heures qui se sont écoulées après. Parce qu’à peine engagée, la route n’a jamais paru si courte, de l’histoire du co-voiturage. D’abord par des goûts – musicaux, notamment – communs, ensuite, par ce qui génère la sympathie entre les êtres. La conversation allait bon train quand un voile s’est installé, au moment d’aborder la question des enfants – le mien, déjà grand, ses deux filles, plus petites et marquées, je l’ai compris, par la séparation récente de leurs parents. Surtout une, a-t-il précisé, qui souffrait d’un handicap qu’il était difficile d’expliquer à ceux qui ne le vivaient pas. Justement parce qu’il n’était pas visible et que ses manifestations pouvaient être mal interprétées, socialement. A l’école, surtout. Que dire d’une petite fille qui, à la maison, récite une poésie par cœur, avec bonheur et, arrivée devant le maître, ne dit rien, récoltant l’opprobre et les sanctions ? Elle était suivie par une association, a-t-il rajouté, dont le travail était justement de faire connaître ce que lui-même n’avait, jusque là, pas encore nommé. Je crois qu’il n’oubliera jamais ma réplique, dans cet habitacle de voiture. « Oui, c’est Ouvrir la voix, non, sur le mutisme sélectif ? ». La probabilité que je connusse cette association et cette maladie était faible, celle qu’un écrivain travaillant sur un personnage frappé des mêmes symptômes que la fille de celui qui le véhiculait encore plus. Mais voilà, c’était là, et d’un coup, quelqu’un qui vivait une situation lourde pouvait la partager avec quelqu’un qui ne jugerait pas ; bien sûr, sa fille à lui avait plus de chances que la mienne (de papier) parce que les deux n’étaient pas du même siècle. Mais Aurelia, elle, a ouvert la voie – ce coup-ci – en se trouvant, juste revanche, au bon endroit, au bon moment : dans la Vienne des années (19)10, croisant la route d’un médecin dont la bibliographie documentaire, à la fin de l’ouvrage, précise qu’il a anticipé la méthode cathartique de Freud & Breuer. De même, la lecture d’une thèse de psychiatrie – « le mutisme sélectif, étude de 30 cas » permettra à l’écrivain d’en exploiter une ou deux, de les mêler et de traverser toute une période du roman. Dont je ne dirai rien ici. Jérôme, je l’ai retrouvé à un concert de Miossec le soir même de mon retour d’Ukraine, c’était un signe aussi. Depuis, nous nous suivons avec bienveillance sur les réseaux sociaux, qui m’ont permis de comprendre qu’il avait refait sa vie avec bonheur. Que j’imagine contagieux pour ses filles qui ont grandi, depuis. Lui, comme d’autres, comme les membres d’Aurelia Kreit, n’a rien dit, s’est sans doute découragé du temps qu’il a fallu au roman pour exister. Mais il a tenu bon et s’il ne pourra malheureusement pas nous retrouver, Aurelia et moi, au Tramway le 28, le livre déjà lu que je lui signerai plus tard aura un vrai bon goût de retrouvailles. C’est sous ce signe-là que Aurelia – une conclusion éditoriale saine, dixit l’ami de la note 3 – est née et re née.

Ne plus avoir de véhicule oblige à certaines contorsions, surtout en période de vacances et de (relative) disette. J’ai pris l’habitude de traverser la France Du Sud-Est puis du Sud jusqu’au Sud-Ouest, dans le Gers, retrouver là-bas un ami de vingt ans, les magrets de canard et les mojitos au bord d’une piscine dont j’ai moi-même construit la terrasse, ce que personne ne croit. Je jongle avec les trains et le co-voiturage. Cet été-là, pour relier Toulouse à Lyon, j’avais sélectionné Jérôme, sensiblement mon âge, tête sympathique sur le site, commentaires élogieux et voiture confortable. Pour les cinq heures de route, il valait mieux. Je l’ai retrouvé à une des sorties de la ville, me suis installé devant, une jeune fille était derrière et sans doute, elle, n’a-t-elle pas la même lecture des heures qui se sont écoulées après. Parce qu’à peine engagée, la route n’a jamais paru si courte, de l’histoire du co-voiturage. D’abord par des goûts – musicaux, notamment – communs, ensuite, par ce qui génère la sympathie entre les êtres. La conversation allait bon train quand un voile s’est installé, au moment d’aborder la question des enfants – le mien, déjà grand, ses deux filles, plus petites et marquées, je l’ai compris, par la séparation récente de leurs parents. Surtout une, a-t-il précisé, qui souffrait d’un handicap qu’il était difficile d’expliquer à ceux qui ne le vivaient pas. Justement parce qu’il n’était pas visible et que ses manifestations pouvaient être mal interprétées, socialement. A l’école, surtout. Que dire d’une petite fille qui, à la maison, récite une poésie par cœur, avec bonheur et, arrivée devant le maître, ne dit rien, récoltant l’opprobre et les sanctions ? Elle était suivie par une association, a-t-il rajouté, dont le travail était justement de faire connaître ce que lui-même n’avait, jusque là, pas encore nommé. Je crois qu’il n’oubliera jamais ma réplique, dans cet habitacle de voiture. « Oui, c’est Ouvrir la voix, non, sur le mutisme sélectif ? ». La probabilité que je connusse cette association et cette maladie était faible, celle qu’un écrivain travaillant sur un personnage frappé des mêmes symptômes que la fille de celui qui le véhiculait encore plus. Mais voilà, c’était là, et d’un coup, quelqu’un qui vivait une situation lourde pouvait la partager avec quelqu’un qui ne jugerait pas ; bien sûr, sa fille à lui avait plus de chances que la mienne (de papier) parce que les deux n’étaient pas du même siècle. Mais Aurelia, elle, a ouvert la voie – ce coup-ci – en se trouvant, juste revanche, au bon endroit, au bon moment : dans la Vienne des années (19)10, croisant la route d’un médecin dont la bibliographie documentaire, à la fin de l’ouvrage, précise qu’il a anticipé la méthode cathartique de Freud & Breuer. De même, la lecture d’une thèse de psychiatrie – « le mutisme sélectif, étude de 30 cas » permettra à l’écrivain d’en exploiter une ou deux, de les mêler et de traverser toute une période du roman. Dont je ne dirai rien ici. Jérôme, je l’ai retrouvé à un concert de Miossec le soir même de mon retour d’Ukraine, c’était un signe aussi. Depuis, nous nous suivons avec bienveillance sur les réseaux sociaux, qui m’ont permis de comprendre qu’il avait refait sa vie avec bonheur. Que j’imagine contagieux pour ses filles qui ont grandi, depuis. Lui, comme d’autres, comme les membres d’Aurelia Kreit, n’a rien dit, s’est sans doute découragé du temps qu’il a fallu au roman pour exister. Mais il a tenu bon et s’il ne pourra malheureusement pas nous retrouver, Aurelia et moi, au Tramway le 28, le livre déjà lu que je lui signerai plus tard aura un vrai bon goût de retrouvailles. C’est sous ce signe-là que Aurelia – une conclusion éditoriale saine, dixit l’ami de la note 3 – est née et re née.

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:15 Publié dans Blog | Lien permanent

18/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 5/15)

En 2014, j’ai vécu une drôle d’analepse, en recevant de la Région Rhône-Alpes une bourse d’aide à l’écriture d’un roman que j’avais déjà écrit sans savoir qu’il faudrait que je le réécrive dans sa quasi-intégralité. J’en avais fait la demande tout en contestant la légitimité, mais le projet tel que je l’ai décrit dans le dossier, plus le prix de Grignan qui m’a rapporté quelques points – quelle misère ! – tout cela a plu et me voilà avec les habitués du genre à grignoter des petits fours et boire du champagne avec les huiles, à Vienne, juste avant le concert de Robert Plant, auquel j’ai été convié. C’est toujours intéressant de se retrouver au cœur de ce qu’on déteste le plus, les privilèges immérités, on sait plus encore en partant pourquoi on voudrait que ce monde-là meure de lui-même, la gueule ouverte. J’ai néanmoins pris cette bourse, et entamé ma dernière année de lycée par trois mois de disponibilité, et un voyage en Ukraine, sur les traces de mes personnages : Kiev, Dniepopetrovsk – Iekaterinoslav dans le roman – et Odessa. J’ai raconté ICI l’émotion que m’a procurée la visite du tout petit musée de l’histoire des Juifs d’Odessa, le contraste avec la grandeur ironique de celui de Dniepopetrovsk. J’ai vécu l’émotion à rebours de personnages dont il me semblait reconnaître les visages, jamais vus. J’ai marché dans des rues à leur recherche, cent ans après, profité de ce que les (petits) Russes aient pour coutume de laisser des bâtiments et des maisons en ruines à côté de ceux qu’ils construisent, flambant neufs. Le lecteur d’Aurelia ne saura pas que le premier passage que j’ai écrit de ce livre relevait du défi : retranscrire l’indicible d’une scène de pogrom, filmée pour la première fois. Surpasser la nausée et l’attraction morbide pour rendre compte, en romancier, une fois les témoignages épuisés et le travail des historiens figé. Cette scène, je l’ai toujours en tête, comme un traumatisme : le visage interdit de cet homme qu’on frappe à terre et qui comprend à peine qu’on le frappera jusqu’à ce qu’il meure. Qui rechausse ses lunettes fracassées dans un geste dérisoire. En allant jusqu’au cœur de l’Ukraine, je ne pouvais échapper à ma propre réflexion sur la question juive, sur les monstrueux destins qu’a cités Levinas. Dont le concept d’altérité juive m’a permis d’écrire les scènes de Anton et du rabbin (dans les jardins du Luxembourg), la mise en doute de l’existence de Dieu face au deuil et, surtout, d’intégrer l’opposition à Sartre quand ce dernier pré-supposait que, l’essence juive n’existant pas, c’est le regard de l’autre qui fait le Juif, et l’antisémite dans le même temps. Tout ce que Aurelia aura à vivre et à surmonter, dans la vie qui s’offre à elle. Il y a certains passages dans le roman qui, pris à part et sortis de leur contexte, pourraient faire passer, s’ils n’étaient pas le reflet retranscrit de leur époque, l’auteur lui-même, qui les rapporte et les recrée, pour un antisémite. D’avance, je prie les chiens de garde de passer leur chemin, et les renvoie à Levinas, encore : être juif, ce n'est pas seulement chercher un refuge dans le monde, mais se sentir une place dans l'économie de l'être. Je n’ai, en tant qu’essayiste, jamais réussi qu’à terminer qu'un traité d'ontologie mojitologique et une nouvelle esquisse - malheureusement romantique, donc vouée à l’échec - d’une théorie des émotions, et n’ai guère l’intention d’aller plus loin. Aurelia Kreit, c’est écrit dessus, est un roman ; mais l’obligation faite à tous ceux dont j’ai traversé les âmes, dans le petit musée de la cour intérieure à Odessa, est beaucoup plus essentielle qu’une histoire qu’on raconte. Je l’ai vécu, déjà, avec Tébessa, je l’ai retrouvé avec Aurelia : les homophonies sont toujours éloquentes.

En 2014, j’ai vécu une drôle d’analepse, en recevant de la Région Rhône-Alpes une bourse d’aide à l’écriture d’un roman que j’avais déjà écrit sans savoir qu’il faudrait que je le réécrive dans sa quasi-intégralité. J’en avais fait la demande tout en contestant la légitimité, mais le projet tel que je l’ai décrit dans le dossier, plus le prix de Grignan qui m’a rapporté quelques points – quelle misère ! – tout cela a plu et me voilà avec les habitués du genre à grignoter des petits fours et boire du champagne avec les huiles, à Vienne, juste avant le concert de Robert Plant, auquel j’ai été convié. C’est toujours intéressant de se retrouver au cœur de ce qu’on déteste le plus, les privilèges immérités, on sait plus encore en partant pourquoi on voudrait que ce monde-là meure de lui-même, la gueule ouverte. J’ai néanmoins pris cette bourse, et entamé ma dernière année de lycée par trois mois de disponibilité, et un voyage en Ukraine, sur les traces de mes personnages : Kiev, Dniepopetrovsk – Iekaterinoslav dans le roman – et Odessa. J’ai raconté ICI l’émotion que m’a procurée la visite du tout petit musée de l’histoire des Juifs d’Odessa, le contraste avec la grandeur ironique de celui de Dniepopetrovsk. J’ai vécu l’émotion à rebours de personnages dont il me semblait reconnaître les visages, jamais vus. J’ai marché dans des rues à leur recherche, cent ans après, profité de ce que les (petits) Russes aient pour coutume de laisser des bâtiments et des maisons en ruines à côté de ceux qu’ils construisent, flambant neufs. Le lecteur d’Aurelia ne saura pas que le premier passage que j’ai écrit de ce livre relevait du défi : retranscrire l’indicible d’une scène de pogrom, filmée pour la première fois. Surpasser la nausée et l’attraction morbide pour rendre compte, en romancier, une fois les témoignages épuisés et le travail des historiens figé. Cette scène, je l’ai toujours en tête, comme un traumatisme : le visage interdit de cet homme qu’on frappe à terre et qui comprend à peine qu’on le frappera jusqu’à ce qu’il meure. Qui rechausse ses lunettes fracassées dans un geste dérisoire. En allant jusqu’au cœur de l’Ukraine, je ne pouvais échapper à ma propre réflexion sur la question juive, sur les monstrueux destins qu’a cités Levinas. Dont le concept d’altérité juive m’a permis d’écrire les scènes de Anton et du rabbin (dans les jardins du Luxembourg), la mise en doute de l’existence de Dieu face au deuil et, surtout, d’intégrer l’opposition à Sartre quand ce dernier pré-supposait que, l’essence juive n’existant pas, c’est le regard de l’autre qui fait le Juif, et l’antisémite dans le même temps. Tout ce que Aurelia aura à vivre et à surmonter, dans la vie qui s’offre à elle. Il y a certains passages dans le roman qui, pris à part et sortis de leur contexte, pourraient faire passer, s’ils n’étaient pas le reflet retranscrit de leur époque, l’auteur lui-même, qui les rapporte et les recrée, pour un antisémite. D’avance, je prie les chiens de garde de passer leur chemin, et les renvoie à Levinas, encore : être juif, ce n'est pas seulement chercher un refuge dans le monde, mais se sentir une place dans l'économie de l'être. Je n’ai, en tant qu’essayiste, jamais réussi qu’à terminer qu'un traité d'ontologie mojitologique et une nouvelle esquisse - malheureusement romantique, donc vouée à l’échec - d’une théorie des émotions, et n’ai guère l’intention d’aller plus loin. Aurelia Kreit, c’est écrit dessus, est un roman ; mais l’obligation faite à tous ceux dont j’ai traversé les âmes, dans le petit musée de la cour intérieure à Odessa, est beaucoup plus essentielle qu’une histoire qu’on raconte. Je l’ai vécu, déjà, avec Tébessa, je l’ai retrouvé avec Aurelia : les homophonies sont toujours éloquentes.

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:13 Publié dans Blog | Lien permanent

17/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 4/15)

Tous les épisodes de la création ne sont pas nobles, ni avouables. Quand j’ai retrouvé mon ami Bougnat sur la place, les astres étaient loin d’être alignés : j’étais parti sur les chapeaux de roue de l’écriture, mais la difficulté de l’entreprise m’a vite rattrapé. Je suis resté longtemps à 80 feuillets de cet ouvrage et, le travail de structure n’ayant pas été fait, je me suis retrouvé sans savoir où aller, ce qu’il y a de pire, sans doute, pour un écrivain. Dans ces moments-là, le découragement n’est jamais loin : je me souviendrai toute mon existence de ma décision irrévocable d’arrêter d’écrire « la partie de cache-cache », trop étouffante. Ce soir-là, quand nous avons passé en revue nos sujets habituels de discussion – littérature, cinéma, musique – quand il m’a lancé de sa gouaille « T’en es où, Canut, d’Aurelia ? », j’ai pour la première fois avoué à quelqu’un d’autre que moi-même que j’étais à sec. C’est très intime, pour un auteur, de dire qu’il ne peut pas écrire : ça le met en face d’une situation qui remet en cause les choix qu’il a faits pour écrire. C’est sans doute cette faille perceptible qui l’a poussé à recommander un pot de blanc, puis un autre, puis… Jusqu’à ce qu’on se retrouve, Albert Quentin et Gabriel Fouquet, à tutoyer les anges, en Princes de la cuite. Mais là, au moment de rentrer, à défaut d’attaquer le Yang-Tsé-Kiang, voilà mon Bougnat - Arrière les Esquimaux ! Je rentre seul. Un matador rentre toujours seul ! Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. ¡ Por favor Señora ! À quelle heure le train pour Madrid ? – qui entreprend de chevaucher son vélo et qui choit, devant moi. Dans un dernier accès de lucidité, je lui conseille de rentrer à pied en poussant l’appareil, mais l’Auvergnat est têtu. Ce n’est que le lendemain, dans le brouillard, quand je lui demande par SMS s’il est bien arrivé, qu’il me confie que ce sont les pompiers, à la deuxième chute, qui l’ont ramené, mais aux urgences, avec une épaule déboitée et un test d’alcoolémie à faire rougir les deux du dessus, à la fois. Un sacré chiffre, qui m’aurait laissé moi sur le carreau. Et Aurelia orpheline, de fait. Est-ce ça qui m’a poussé à surmonter mon mal de crâne, allumer l’ordinateur et ne plus jamais, dès lors, lâcher le manuscrit ? On ne le saura pas, mais une chose est sûre, c’est que c’est son abnégation qui a sauvé le roman. Pendant que chacun des membres du groupe dormait tranquille, dans tous les coins de France, l’ayant laissée dans l’oubli des années qui passaient, Aurelia patientait : les voyageurs c'est fait pour voyager, le temps n'a rien à voir là-dedans !

Tous les épisodes de la création ne sont pas nobles, ni avouables. Quand j’ai retrouvé mon ami Bougnat sur la place, les astres étaient loin d’être alignés : j’étais parti sur les chapeaux de roue de l’écriture, mais la difficulté de l’entreprise m’a vite rattrapé. Je suis resté longtemps à 80 feuillets de cet ouvrage et, le travail de structure n’ayant pas été fait, je me suis retrouvé sans savoir où aller, ce qu’il y a de pire, sans doute, pour un écrivain. Dans ces moments-là, le découragement n’est jamais loin : je me souviendrai toute mon existence de ma décision irrévocable d’arrêter d’écrire « la partie de cache-cache », trop étouffante. Ce soir-là, quand nous avons passé en revue nos sujets habituels de discussion – littérature, cinéma, musique – quand il m’a lancé de sa gouaille « T’en es où, Canut, d’Aurelia ? », j’ai pour la première fois avoué à quelqu’un d’autre que moi-même que j’étais à sec. C’est très intime, pour un auteur, de dire qu’il ne peut pas écrire : ça le met en face d’une situation qui remet en cause les choix qu’il a faits pour écrire. C’est sans doute cette faille perceptible qui l’a poussé à recommander un pot de blanc, puis un autre, puis… Jusqu’à ce qu’on se retrouve, Albert Quentin et Gabriel Fouquet, à tutoyer les anges, en Princes de la cuite. Mais là, au moment de rentrer, à défaut d’attaquer le Yang-Tsé-Kiang, voilà mon Bougnat - Arrière les Esquimaux ! Je rentre seul. Un matador rentre toujours seul ! Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. ¡ Por favor Señora ! À quelle heure le train pour Madrid ? – qui entreprend de chevaucher son vélo et qui choit, devant moi. Dans un dernier accès de lucidité, je lui conseille de rentrer à pied en poussant l’appareil, mais l’Auvergnat est têtu. Ce n’est que le lendemain, dans le brouillard, quand je lui demande par SMS s’il est bien arrivé, qu’il me confie que ce sont les pompiers, à la deuxième chute, qui l’ont ramené, mais aux urgences, avec une épaule déboitée et un test d’alcoolémie à faire rougir les deux du dessus, à la fois. Un sacré chiffre, qui m’aurait laissé moi sur le carreau. Et Aurelia orpheline, de fait. Est-ce ça qui m’a poussé à surmonter mon mal de crâne, allumer l’ordinateur et ne plus jamais, dès lors, lâcher le manuscrit ? On ne le saura pas, mais une chose est sûre, c’est que c’est son abnégation qui a sauvé le roman. Pendant que chacun des membres du groupe dormait tranquille, dans tous les coins de France, l’ayant laissée dans l’oubli des années qui passaient, Aurelia patientait : les voyageurs c'est fait pour voyager, le temps n'a rien à voir là-dedans !

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Traway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:18 Publié dans Blog | Lien permanent

16/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 3/15)

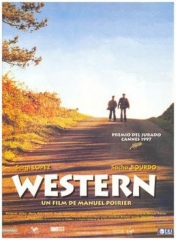

Et puis il y eut ce livre, LE livre qu’un ami a écrit et que je considère comme un très grand roman ; sans doute, n’ai-je cessé de dire en rencontres, le plus grand roman de ces dernières décennies. Tellement bon qu’il a permis à son auteur d’entrer dans l’édition nationale et au livre d’être repéré et célébré par la critique, nonobstant sa dimension austère, la fresque dixneuviémiste, naturaliste, la reconstitution pointilleuse d’une vie rurale. Le récit d’une conquête pré-destinée, d’une ascension sociale. Ce livre-là, j’en ai lu le manuscrit alors que j’étais déjà dans l’écriture de Aurelia. Et pour tout dire, maintenant, ça ne m’a pas servi. J’en ai tiré, par aveuglement, la certitude que mon roman serait de la même eau que le sien, sans savoir que seuls importaient, à cet instant, le travail et la recherche. Je suis rentré en mode écriture compulsive, et si l’histoire avançait, si les personnages prenaient corps, les élusions se faisaient de plus en plus nombreuses, les XXX – passage à compléter quand la documentation aura suivi – aussi. Jusqu’à l’aveuglement. On était loin de la séance de reprise à Saint-André sur Vieux Jonc, la table recouverte de cartes et de livres anciens. Loin du projet dans sa seconde vie, le travail avec une historienne, l’association des deux compétences. Comme le mensonge, l’auto-persuasion est un édifice sournois : persuadé que Aurelia était un livre qui allait compter, j’en envoyai la première mouture du manuscrit terminé à de prestigieuses maisons d’édition, jouai d’entrée la carte d’auteurs connus rencontrés autour de mes romans précédents, ne me doutant pas un instant que leur refus serait évident et justifié. Il a fallu le choc d’une lettre de mon éditeur historique, auquel je confiai in fine le manuscrit pour que je comprenne que j’avais été, toutes ces années, hors-sol, selon ses termes. Ce jour-là, dans la rue, je rencontrai un ami auteur, lequel, marqué par mon abattement, me suggéra d’écrire un roman court, léger. Sans le savoir, il venait de donner naissance à Paco, cette fantasia flamenca qui me permit, néanmoins, de remonter en selle sur la même base qu’il fallait à Aurelia : du travail et de la transformation du travail. Après Paco, je pouvais reprendre le texte, trouver enfin les documents qu’il me fallait, solliciter des autorités ukrainiennes, ingurgiter des documents en anglais sur les financements par les banques européennes des usines de sidérurgie locales au début du XX°s., lire des essais sur la question juive, les nouvelles d’Isaac Babel que je n’avais pas encore lues, des thèses d’anthropologie et de psychanalyse, des mémoires aux titres abscons (l'Ukraine, un aperçu sur son territoire, son peuple, ses conditions culturelles, ethnographiques, politiques et économiques). Je redonnai à mes deux familles le cadre réaliste de leurs existences et de leur culture, et retrouvai le plaisir d’écrire à travers cette rigueur-là. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à ce que je sollicite – fait rare chez les écrivains – l’auteur du roman évoqué en ouverture de ce billet. Jusqu’à ce que, par amitié, lui et sa douce prennent le temps – fait encore plus rare chez les écrivains – d’une lecture-conseils (suivis à la lettre) aboutissant à la huitième version, quasi finale, d’un roman-fleuve qui n’aura sans doute pas la même trajectoire que le sien, mais qui, je l’espère, n’aura pas à rougir, sinon par sa couverture, de la comparaison. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on les retrouve, tous, en exergue d’Aurelia Kreit, un roman qu’il recevra dans sa boîte à lettres dès que j’aurai trouvé une enveloppe à sa taille.

Et puis il y eut ce livre, LE livre qu’un ami a écrit et que je considère comme un très grand roman ; sans doute, n’ai-je cessé de dire en rencontres, le plus grand roman de ces dernières décennies. Tellement bon qu’il a permis à son auteur d’entrer dans l’édition nationale et au livre d’être repéré et célébré par la critique, nonobstant sa dimension austère, la fresque dixneuviémiste, naturaliste, la reconstitution pointilleuse d’une vie rurale. Le récit d’une conquête pré-destinée, d’une ascension sociale. Ce livre-là, j’en ai lu le manuscrit alors que j’étais déjà dans l’écriture de Aurelia. Et pour tout dire, maintenant, ça ne m’a pas servi. J’en ai tiré, par aveuglement, la certitude que mon roman serait de la même eau que le sien, sans savoir que seuls importaient, à cet instant, le travail et la recherche. Je suis rentré en mode écriture compulsive, et si l’histoire avançait, si les personnages prenaient corps, les élusions se faisaient de plus en plus nombreuses, les XXX – passage à compléter quand la documentation aura suivi – aussi. Jusqu’à l’aveuglement. On était loin de la séance de reprise à Saint-André sur Vieux Jonc, la table recouverte de cartes et de livres anciens. Loin du projet dans sa seconde vie, le travail avec une historienne, l’association des deux compétences. Comme le mensonge, l’auto-persuasion est un édifice sournois : persuadé que Aurelia était un livre qui allait compter, j’en envoyai la première mouture du manuscrit terminé à de prestigieuses maisons d’édition, jouai d’entrée la carte d’auteurs connus rencontrés autour de mes romans précédents, ne me doutant pas un instant que leur refus serait évident et justifié. Il a fallu le choc d’une lettre de mon éditeur historique, auquel je confiai in fine le manuscrit pour que je comprenne que j’avais été, toutes ces années, hors-sol, selon ses termes. Ce jour-là, dans la rue, je rencontrai un ami auteur, lequel, marqué par mon abattement, me suggéra d’écrire un roman court, léger. Sans le savoir, il venait de donner naissance à Paco, cette fantasia flamenca qui me permit, néanmoins, de remonter en selle sur la même base qu’il fallait à Aurelia : du travail et de la transformation du travail. Après Paco, je pouvais reprendre le texte, trouver enfin les documents qu’il me fallait, solliciter des autorités ukrainiennes, ingurgiter des documents en anglais sur les financements par les banques européennes des usines de sidérurgie locales au début du XX°s., lire des essais sur la question juive, les nouvelles d’Isaac Babel que je n’avais pas encore lues, des thèses d’anthropologie et de psychanalyse, des mémoires aux titres abscons (l'Ukraine, un aperçu sur son territoire, son peuple, ses conditions culturelles, ethnographiques, politiques et économiques). Je redonnai à mes deux familles le cadre réaliste de leurs existences et de leur culture, et retrouvai le plaisir d’écrire à travers cette rigueur-là. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à ce que je sollicite – fait rare chez les écrivains – l’auteur du roman évoqué en ouverture de ce billet. Jusqu’à ce que, par amitié, lui et sa douce prennent le temps – fait encore plus rare chez les écrivains – d’une lecture-conseils (suivis à la lettre) aboutissant à la huitième version, quasi finale, d’un roman-fleuve qui n’aura sans doute pas la même trajectoire que le sien, mais qui, je l’espère, n’aura pas à rougir, sinon par sa couverture, de la comparaison. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on les retrouve, tous, en exergue d’Aurelia Kreit, un roman qu’il recevra dans sa boîte à lettres dès que j’aurai trouvé une enveloppe à sa taille.

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

10:09 | Lien permanent

Le roman d'Aurelia (89-19 2/15)

À quel moment l’idée d’un roman vient-elle à l’écrivain, a fortiori quand celui-ci n’en est pas encore un? C’est une question qui mérite d’exister, comme on le dit dans les cénacles universitaires, mais qui interpelle encore celui que je suis devenu. Parce qu’il oppose deux pans d’un même et unique rapport au temps : pourquoi me souviens-je parfaitement du moment où, apprenant que l’histoire que le groupe avait racontée au forum de la Fnac - lors de la présentation de la cassette rouge - était inventée de toute part, je décidai qu’un jour je l’écrirai ? Et pourquoi, dès lors, n’ai-je plus aucune image mentale de ce moment de promotion, à part le dépliant, vite perdu, qui montre la petite fille et dit qu’il était une fois, en Ukraine, en 1904 ? C’est curieux, cette sélection non voulue… Que savais-je de l’Ukraine, à vingt ans ? Rien. Qu’en sais-je maintenant ? Beaucoup plus, même si le mystère de l’identité, quand elle est contrariée, ne supporte guère plus que des suppositions. Romancées qui plus est.

À quel moment l’idée d’un roman vient-elle à l’écrivain, a fortiori quand celui-ci n’en est pas encore un? C’est une question qui mérite d’exister, comme on le dit dans les cénacles universitaires, mais qui interpelle encore celui que je suis devenu. Parce qu’il oppose deux pans d’un même et unique rapport au temps : pourquoi me souviens-je parfaitement du moment où, apprenant que l’histoire que le groupe avait racontée au forum de la Fnac - lors de la présentation de la cassette rouge - était inventée de toute part, je décidai qu’un jour je l’écrirai ? Et pourquoi, dès lors, n’ai-je plus aucune image mentale de ce moment de promotion, à part le dépliant, vite perdu, qui montre la petite fille et dit qu’il était une fois, en Ukraine, en 1904 ? C’est curieux, cette sélection non voulue… Que savais-je de l’Ukraine, à vingt ans ? Rien. Qu’en sais-je maintenant ? Beaucoup plus, même si le mystère de l’identité, quand elle est contrariée, ne supporte guère plus que des suppositions. Romancées qui plus est.

C’est quand j’ai appris que l’histoire n’existait pas que j’ai pensé qu’il fallait qu’elle existe. Dit comme ça, ça paraît simple. Et quand son tour est arrivé - après qu’on a récompensé mon deuxième roman paru avant le troisième déjà écrit pour compenser la possibilité que le deuxième n’existât jamais – je me suis mis au travail avec (beaucoup trop de) légèreté. L’homme que je suis maintenant passerait un sacré savon à celui que j’étais à vingt ans, non pour l’empêcher de l’écrire, cette histoire, mais pour le prévenir de la somme que ce serait. Elle est là, aujourd’hui, Aurelia, mais que ce fut difficile ! Et dans quelques jours, maintenant, trente ans après, les rôles seront inversés, par rapport au forum : l’incipit a changé, et les membres du groupe découvriront l’histoire – le début, la fin, le début – qu’ils ont eux-mêmes inventée.

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Traway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

07:31 Publié dans Blog | Lien permanent

14/09/2019

Le roman d'Aurelia (89-19 1/15)

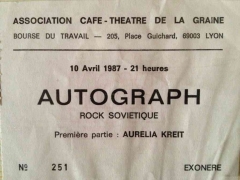

En 1989, les choses changeaient, dans le monde, avec un enthousiasme et une frénésie qu’aucun auteur au monde ne saurait restituer : c’était pourtant l’ère des yuppies et des entrepreneurs à la Tapie, mais il y avait, aussi, dans ces bouleversements qui nous étaient rapportés par la télé – la 5 de Berlusconi, et ses conditionnels, comprise – un arrière-goût de lendemains qui chantent qui n’était – on ne le saura qu’après – que de vagues réminiscences d’époque qu’on aurait voulu connaître et qu’on aura reconstituées. L’année d’avant, on avait voté en masse pour Mitterrand, sûrs qu’on vivrait le même charme que nos aînés, sept ans avant, qui nous rebattaient les oreilles avec la Bastille, la rose rouge et le « Regarde » de Barbara. Vue pour la première fois à Fourvière le 17 juillet, le jour-même de la mort de ma tante Maggy. J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’était le plus bel âge de ma vie : tout était beaucoup trop linéaire, il a fallu que les tourments me rattrapent, que je casse mon jouet pour la première fois d’une longue liste. Une de ces mélancolies trouvait sa source le 6 mai 1988 : en sortant enchanté du CCO de Villeurbanne, je ne savais que je ne reverrais plus Aurelia Kreit sur scène, en tout cas je ne savais pas qu’il me faudrait attendre un peu plus de trente ans pour ça. J’étais pourtant ravi – et privilégié – puisque j’avais obtenu, via la copine du batteur – la K7 du concert, directement issue de la table de mixage. Après toutes ces années, je me dis qu’elle a sans doute pallié, en me donnant ce trésor, un peu de la déception qu’elle a sentie chez moi, la première fois que je l’ai vue, après le cours de grammaire historique, quand elle m’a dit que son copain l’attendait dans l’atrium de la fac… Mais son copain était le beau batteur d’Aurelia, c’était ainsi, on ne pouvait pas lutter, et la contrepartie était énorme : j’ai, depuis, numérisé et distribué ce concert d’un groupe à son apogée. On ne sait jamais vraiment pourquoi les groupes se séparent, mais en 89, c’était un monde sans Aurelia auquel il fallait se préparer : c’était la troisième révolution (russe) qu’elle allait rater. Quand je vois la vie qui passe…

En 1989, les choses changeaient, dans le monde, avec un enthousiasme et une frénésie qu’aucun auteur au monde ne saurait restituer : c’était pourtant l’ère des yuppies et des entrepreneurs à la Tapie, mais il y avait, aussi, dans ces bouleversements qui nous étaient rapportés par la télé – la 5 de Berlusconi, et ses conditionnels, comprise – un arrière-goût de lendemains qui chantent qui n’était – on ne le saura qu’après – que de vagues réminiscences d’époque qu’on aurait voulu connaître et qu’on aura reconstituées. L’année d’avant, on avait voté en masse pour Mitterrand, sûrs qu’on vivrait le même charme que nos aînés, sept ans avant, qui nous rebattaient les oreilles avec la Bastille, la rose rouge et le « Regarde » de Barbara. Vue pour la première fois à Fourvière le 17 juillet, le jour-même de la mort de ma tante Maggy. J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’était le plus bel âge de ma vie : tout était beaucoup trop linéaire, il a fallu que les tourments me rattrapent, que je casse mon jouet pour la première fois d’une longue liste. Une de ces mélancolies trouvait sa source le 6 mai 1988 : en sortant enchanté du CCO de Villeurbanne, je ne savais que je ne reverrais plus Aurelia Kreit sur scène, en tout cas je ne savais pas qu’il me faudrait attendre un peu plus de trente ans pour ça. J’étais pourtant ravi – et privilégié – puisque j’avais obtenu, via la copine du batteur – la K7 du concert, directement issue de la table de mixage. Après toutes ces années, je me dis qu’elle a sans doute pallié, en me donnant ce trésor, un peu de la déception qu’elle a sentie chez moi, la première fois que je l’ai vue, après le cours de grammaire historique, quand elle m’a dit que son copain l’attendait dans l’atrium de la fac… Mais son copain était le beau batteur d’Aurelia, c’était ainsi, on ne pouvait pas lutter, et la contrepartie était énorme : j’ai, depuis, numérisé et distribué ce concert d’un groupe à son apogée. On ne sait jamais vraiment pourquoi les groupes se séparent, mais en 89, c’était un monde sans Aurelia auquel il fallait se préparer : c’était la troisième révolution (russe) qu’elle allait rater. Quand je vois la vie qui passe…

Ces chroniques racontent la genèse et l’édition du roman « Aurelia Kreit », paru aux Editions Le Réalgar.

Présentation du roman le 28 septembre à 14h30 à la librairie du Tramway et à 20h à la MJC Ô Totem de Rilllieux, pour la reformation sur scène du groupe (couplée aux 30 ans du Voyage de Noz).

17:25 Publié dans Blog | Lien permanent