22/11/2011

Novembre à rebours, sur FB.

hautetfort encore saboté, aujourd'hui... / Mitterrand est morte: une photo dans "Paris Match"? / Bardamu chez les poètes. / rien n'a changé depuis 1989: p...., va falloir trimer! / C'est pénible, mais j'explique: l'éditeur passe par un distributeur. Des libraires n'ont et ne veulent parfois pas ouvrir un compte chez ce distributeur. Ou quand ils l'ouvrent, comme au Tramway, ce n'est pas à effet immédiat, d'où les dix jours. Quand ce sera en place (soit trop tard pour l'auteur dont tout le monde se fout), il n'y aura pas plus de délais pour moi que pour JK Rowling, si tant est qu'elle ait connu la rupture. Le problème vient du stock: les libraires ne veulent pas s'encombrer de retours, donc ils commandent peu. Deux exemplaires par exemple pour la librairie citée par M.Officiel. C'est (vraiment) peu quand on sait qu'au moins dix personnes sont allées là-bas pour le prendre. Elles ne l'ont pas eu, sauf les deux premières, mais l'ont commandé et se sont donc retrouvées en face du cas d'école ci-dessus. Ajoutez à ça, à Paris, comme vérifié la semaine dernière, que des libraires ne prennent pas la peine de commander des livres qui viennent de province et vous aurez, dans la marmite finale, un auteur qui en a ras-le-c... et qui, à défaut de trouver une grosse maison d'édition avec une super attachée de presse (mais sans l'immense relation de lecture et de critique que j'ai nouée avec mon éditeur), eh bien arrêtera d'écrire ou donnera dans l'auto-édition. Comme pour "Trop Pas!". Quitte à y laisser des forces et accessoirement sa vie. / Je lis dans un vieux "Obs" que le rêve d'Alexandre Jardin était d'être président de la République. Et me demande si je vais pas voter Sarkozy, finalement : imaginez qu'il ait du temps pour écrire! / a inventé le suicide à long terme par émotions successives. / Les musiciens qui jouent pour moi m'obligent à écrire bien. / Eloïse Prod. en studio. Répétitions pour le 3.12. Un mot: ça déchire grave de sa race! Trop bien! / 11.11.11, 11h11 / Se lever à 5h provoque le sommeil à 10. / En tournage à la vogue. Attend le lever du jour. / soirée Rohmer. / Si seulement nous avions le courage des oiseaux... / that's the point in flamenco - the rhythm patterns are very simple and balanced - 2/4, 4/4, 3/4 over 6/8, etc, always multiple of 2 and 3, which is common to western culture. google some bulgarian, afro-american, mariachi or afro-latin rhythm patterns and you'll get some nice 3/9 or 5/4 or 7/4 rhythms, and in the case of mariachi strange bass patterns. but this complexity doesn't really matters when it comes to enjoying music with all your heart. / Quelqu'un peut-il dire à cette femme que je l'aime et que je rêverais d'un repas de famille chez les Morente? / Emynona Lyon, en concert, c'est excellent! Bravo à tous pour cette énergie, ça groove à tous les étages! / si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les prenait, qui les berçait... / Bien sûr, Cathou: comment oublier que "Trop Pas!" présente sur scène, pour la première fois, Pauline Hostettler et toutes les promesses d'un immense talent à venir! Rendez-vous le 3 décembre! / On compte sur tout le monde et un petit peu plus que ça! Sortie physique d'un disque plus qu'un disque: format coffret cartonné "à la française", 48 pages de livret! Et ne vous laissez pas abuser par l'appellation "comédie musicale", ne laissez pas les bouses sorties ces dernières années altérer votre jugement! J'en suis l'auteur, j'en défendrai le propos. Et puis il y a tous ces talents agrégés, sur le disque, je l'ai dit:Stéphane Jardin, Evelyne Gallet, Kenzy Boufedji, Jean-Marie Elvira, Olivier Gailly, Oliv' Dessine, les cuivres d'Emynona Lyon (en concert demain au Ninkazi, venez aussi, j'y serai!), Gérard Védèche, tout ce beau monde pour soutenir la musique d'Eric Hostettler, arrangée par Fred Dubois et mixée/masterisée par Xavier Desprat, le tout à la Casa Fiesta! / Un spectacle hors de prix, une grande foire agricole. / La correspondante locale, à la librairie, samedi. Je suis assis devant les piles de mes quatre livres, derrière moi il y a une affiche reprenant leur couverture. Première question: "c'est votre premier roman?" Sic. / M'enfin! Un salon littéraire qui se termine à cette heure là, on a pas idée! :)) belle belle soirée, ici, à Bois Colombes. / Belle matinée à Elizéo, un vieux copain retrouvé, la présence de Christian et Pascale, de deux de mes collègues venues en locales, deux correspondants de presse, quelques ventes quand même... Je file sur Paris rencontrer des lecteurs. La vie ça va (auto conviction). / Le frère d'Alain Larrouquis a fait son service militaire à Tébessa. Troublant. / On pourrait pas se mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur le mot intégriste - ou fanatique - pour parler de ceux qui comptent nous imposer une façon de croire? Je revendique haut et fort mon polythéisme grec et venez pas me faire chier avec la dette en plus! / e ne sais autre chose que me résigner, et me dire que les mouches sont nées pour être mangées par les araignées, et les hommes pour être dévorés par le chagrin. / "Quantifier l'amour"? Dans ta gueule! / Le mec qui me fait attendre une demi-heure et qui m'engueule, je lui fais bouffer son cactus ou quoi? / "Et puis quoi ! On sait ça, nous, les horticulteurs, qu’il n’y a pas grand chose de plus beau qu’une serre entière de chrysanthèmes tout juste en fleurs. Et que - pourvu que maman ne m’entende pas ! - c’est quasiment un crime de les mettre dans les cimetières." Tébessa, 1956 / Va, la mémoire est inflammable.

22:58 Publié dans Blog | Lien permanent

21/11/2011

Ecrire.

Du plaisir, aujourd'hui, d'entendre un écrivain dire non pas ce que j'ai envie d'entendre, mais ce en quoi je crois, depuis toujours: qu'un écrivain ne sert qu'à interroger au quotidien l'intelligence du monde qui est la sienne, avec laquelle il doit composer. Une question de discipline, puisqu'on s'astreint, au final, fût-ce pour nourrir un blog, jour après jour. Tenter d'expliquer, avec les mots, ce que l'on voit et ce que l'on ressent, c'est avec des mots simples que les vérités les plus absolues sont dites. Sauf que ces vérités n'en sont pas puisqu'elles ne sont pas reconnues comme telles, et heureusement: la question de l'exigence est permanente chez celui qui a soumis son écriture non seulement au regard de celui qui l'a reconnu (l'éditeur), mais aussi de ceux qui ne lui auraient accordé aucun rang s'il n'avait pas fait la preuve, année après année, de la permanence de son état. Réfléchir, dit l'écrivain, c'est revenir sur la première réflexion qu'on a eue, sur sa première pensée. C'est remettre, cent fois, l'ouvrage sur le métier. Qui n'en est pas un et qui oblige donc à en avoir un deuxième, vous connaissez le syllogisme, ici. Bref, une belle intervention d'un écrivain, un vrai, pour un bel échange, sans violence, en milieu un peu trop tempéré, à mon goût. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font (et moi aussi je suis athée, ah, non, en fait déiste, ou plus exactement polythéiste grec: en ce moment, c'est pas cher et ça m'arrange).

21:21 Publié dans Blog | Lien permanent

20/11/2011

Alive Poets Society

Une première pour moi, la dixième pour eux : je suis allé assister au 10ème cabaret poétique, sous l’égide de Frédérick Houdaer, mon tout premier chroniqueur (de Tébessa, pour « Livre & Lire »), mais sans doute ne s’en souvient-il pas. Une entreprise délicieusement surannée qui consiste à réunir, dans la salle du Périscope, à Perrache, des poètes qui viennent lire des extraits de leurs œuvres en dix minutes maximum, le temps de la réelle attention portée. L’occasion pour moi d’interroger ce rapport complexe que j’entretiens avec le genre : je ne m’auto-proclamerai jamais poète et pourtant, j’ai pratiqué, un peu, quand même. En m’orientant très vite vers la forme et les vers fixes, qui me permettent de cacher derrière la forme ce que je peux parfois trouver indécent sur le fond. Tout en ayant conscience que cette dichotomie n'est pas valable. Le problème des poètes, outre qu’on ne leur accorde aucune autorité dans notre société - encore moins qu’aux autres écrivains - c’est que leur diction s’accorde très rarement avec leur propos, et qu’on peut trouver dans l’énoncé saccadé et souvent précieux ce contre quoi les mots qu’ils mettent en jeu doivent lutter, précisément. J’ai un souvenir cuisant de Yves Bonnefoi lisant ses vers au TNP pour les Langagières, je m’étais profondément endormi dans les doux fauteuils rouges… J’ai vécu, également, la douleur de ne pas être compris dans ma poésie en la lisant, jusqu’à ce que Jean Frémiot, un soir de Bleu du Ciel*, renverse le tout en disant magistralement « Ouessant » à ma place. Ou plutôt à la sienne, que je n’aurais pas dû emprunter. Mon rapport à la poésie est resté dans le cadre des vers réguliers, même pour la chanson, je ne m’en extrais jamais, dussé-je composer des pentasyllabes bilingues pour une comédie musicale lycéenne… J’allai donc à ce cabaret avec beaucoup de précaution, sans réserves, néanmoins : j’y ai entr'aperçu des personnes engagées, curieuses des autres, des éditeurs rares, des amoureux du livre. Coincé entre une salle de répétition de rock et des prisons désertées, le Périscope est un bel endroit pour des rencontres. Se sont succédé sur la scène Katherine L. Battaiellie pour une poésie toute en finesse et un bel exercice de style sur les temps de l’indicatif - suivi de quelques vers de colère, qui sont souvent mes préférés, puisque ne laissant aucun doute sur l’authenticité de leur auteur - Pauline Catherinot, qui ne m’aura pas fait vibrer, indépendamment de son élocution pour le coup parfaitement maîtrisée et Emmanuel Merle, qui aura lu en force un chant des morts poignant, prenant les spectateurs à l’estomac sur la question de la culpabilité collective entourant la Shoah. Entre les poètes et avant le concert final, l’animateur du cabaret lit des extraits d’entretiens entre auteurs : Cendrars/Apollinaire, Blondin/Assouline et, clou du spectacle, une vacherie de Calaferte sur Aragon : un homme exquis, selon lui, mais débordant de manières pour le séduire, ce qu’il a immédiatement détesté. Et plus encore sur Elsa Triolet, dont la froideur et la distance l’ont fait s’interroger, a-t-il dit, sur l’authenticité, disions-nous plus haut, des si fameux « Yeux d’Elsa ». Un cabaret où on moque Aragon, quel beau crépuscule de dimanche pour un nizanien pur souche !

Une première pour moi, la dixième pour eux : je suis allé assister au 10ème cabaret poétique, sous l’égide de Frédérick Houdaer, mon tout premier chroniqueur (de Tébessa, pour « Livre & Lire »), mais sans doute ne s’en souvient-il pas. Une entreprise délicieusement surannée qui consiste à réunir, dans la salle du Périscope, à Perrache, des poètes qui viennent lire des extraits de leurs œuvres en dix minutes maximum, le temps de la réelle attention portée. L’occasion pour moi d’interroger ce rapport complexe que j’entretiens avec le genre : je ne m’auto-proclamerai jamais poète et pourtant, j’ai pratiqué, un peu, quand même. En m’orientant très vite vers la forme et les vers fixes, qui me permettent de cacher derrière la forme ce que je peux parfois trouver indécent sur le fond. Tout en ayant conscience que cette dichotomie n'est pas valable. Le problème des poètes, outre qu’on ne leur accorde aucune autorité dans notre société - encore moins qu’aux autres écrivains - c’est que leur diction s’accorde très rarement avec leur propos, et qu’on peut trouver dans l’énoncé saccadé et souvent précieux ce contre quoi les mots qu’ils mettent en jeu doivent lutter, précisément. J’ai un souvenir cuisant de Yves Bonnefoi lisant ses vers au TNP pour les Langagières, je m’étais profondément endormi dans les doux fauteuils rouges… J’ai vécu, également, la douleur de ne pas être compris dans ma poésie en la lisant, jusqu’à ce que Jean Frémiot, un soir de Bleu du Ciel*, renverse le tout en disant magistralement « Ouessant » à ma place. Ou plutôt à la sienne, que je n’aurais pas dû emprunter. Mon rapport à la poésie est resté dans le cadre des vers réguliers, même pour la chanson, je ne m’en extrais jamais, dussé-je composer des pentasyllabes bilingues pour une comédie musicale lycéenne… J’allai donc à ce cabaret avec beaucoup de précaution, sans réserves, néanmoins : j’y ai entr'aperçu des personnes engagées, curieuses des autres, des éditeurs rares, des amoureux du livre. Coincé entre une salle de répétition de rock et des prisons désertées, le Périscope est un bel endroit pour des rencontres. Se sont succédé sur la scène Katherine L. Battaiellie pour une poésie toute en finesse et un bel exercice de style sur les temps de l’indicatif - suivi de quelques vers de colère, qui sont souvent mes préférés, puisque ne laissant aucun doute sur l’authenticité de leur auteur - Pauline Catherinot, qui ne m’aura pas fait vibrer, indépendamment de son élocution pour le coup parfaitement maîtrisée et Emmanuel Merle, qui aura lu en force un chant des morts poignant, prenant les spectateurs à l’estomac sur la question de la culpabilité collective entourant la Shoah. Entre les poètes et avant le concert final, l’animateur du cabaret lit des extraits d’entretiens entre auteurs : Cendrars/Apollinaire, Blondin/Assouline et, clou du spectacle, une vacherie de Calaferte sur Aragon : un homme exquis, selon lui, mais débordant de manières pour le séduire, ce qu’il a immédiatement détesté. Et plus encore sur Elsa Triolet, dont la froideur et la distance l’ont fait s’interroger, a-t-il dit, sur l’authenticité, disions-nous plus haut, des si fameux « Yeux d’Elsa ». Un cabaret où on moque Aragon, quel beau crépuscule de dimanche pour un nizanien pur souche !

* tiens, un autre bleu que je supporte!

21:01 Publié dans Blog | Lien permanent

19/11/2011

Un monde sans pitié

D'impérieuses nécessités m'ont mené cet après-midi dans un centre commercial, très fréquenté comme n'importe qui sauf moi pouvait s'y attendre. Des gens précautionnaux et affairés portaient un nombre impressionnant de sacs plastiques aux couleurs bigarrées, marcher au milieu d'eux relevait même de l'exploit. Il a fallu qu'un adolescent de 15 ans me rappelle que c'était bientôt Noël et que je me souvienne moi que c'est de très loin la période que je déteste le plus. Celles des obligations et des joies programmées. Rien à faire, plus j'avance dans l'âge et plus cette trève des confiseurs (il a bien fallu trouver un nom excluant ceux qui n'ont ni les moyens de la trève ni même ceux du chocolat) m'écoeure plus encore que le saladier de mousse de même source avalé en une seule fois dans mon enfance. J'émets l'idée de m'enfuir de là mais l'ado me rattrape et m'assène une de ses vérités: "tu n'es pas différent d'eux", me dit-il, l'ingrat. Les châtiments corporels ayant été (rapidement?) abolis et la DDASS étant fermée le samedi après-midi, je ne réponds rien. Après tout, j'étais là pour acheter des coussins pour mon canapé rouge indifferentisto-beynelien*. J'ai fait chou-blanc, cependant: impossible d'en trouver un sans petit coeur brodé. Et pourquoi pas des Bisounours, tant qu'on y est? Je rentre bredouille, contemple ma banquette marrackchie absolument silencieuse et seule. On se mangera un homard tous les deux, par vengeance.

D'impérieuses nécessités m'ont mené cet après-midi dans un centre commercial, très fréquenté comme n'importe qui sauf moi pouvait s'y attendre. Des gens précautionnaux et affairés portaient un nombre impressionnant de sacs plastiques aux couleurs bigarrées, marcher au milieu d'eux relevait même de l'exploit. Il a fallu qu'un adolescent de 15 ans me rappelle que c'était bientôt Noël et que je me souvienne moi que c'est de très loin la période que je déteste le plus. Celles des obligations et des joies programmées. Rien à faire, plus j'avance dans l'âge et plus cette trève des confiseurs (il a bien fallu trouver un nom excluant ceux qui n'ont ni les moyens de la trève ni même ceux du chocolat) m'écoeure plus encore que le saladier de mousse de même source avalé en une seule fois dans mon enfance. J'émets l'idée de m'enfuir de là mais l'ado me rattrape et m'assène une de ses vérités: "tu n'es pas différent d'eux", me dit-il, l'ingrat. Les châtiments corporels ayant été (rapidement?) abolis et la DDASS étant fermée le samedi après-midi, je ne réponds rien. Après tout, j'étais là pour acheter des coussins pour mon canapé rouge indifferentisto-beynelien*. J'ai fait chou-blanc, cependant: impossible d'en trouver un sans petit coeur brodé. Et pourquoi pas des Bisounours, tant qu'on y est? Je rentre bredouille, contemple ma banquette marrackchie absolument silencieuse et seule. On se mangera un homard tous les deux, par vengeance.

* "C'est ce soir que, assise, les jambes repliées, dans mon canapé rouge, je revois défiler, les heures folles, les nuits, passées à espérer qu'il m'appelle et me dise de cesser de l'aimer" (Cachard/Vanneyre/Hostettler, 2002)

"Dans mon canapé rouge dernier cri, les voisins défilent, pas de vis-à-vis" (Beynel/Hostettler, 2010)

17:51 Publié dans Blog | Lien permanent

18/11/2011

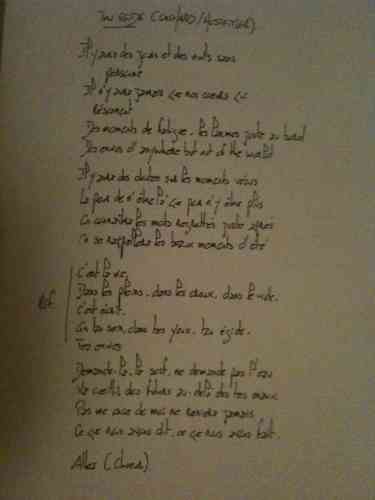

Ton égide.

18:26 Publié dans Blog | Lien permanent

17/11/2011

Au sommet d'une pile.

Celle des livres dont je laisse la lecture en souffrance. Presqu'aussi immense que celle de ceux que j'ai du mal à écrire mais beaucoup moins que celle des contingences qui m'obligent à n'écrire, ici, que ces quelques lignes misérables.

18:02 Publié dans Blog | Lien permanent

16/11/2011

Etonnant, non?

Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question, disait Desproges. Quand un philosophe ne comprend plus les questions qu'il se pose, il est vital de lui apporter des réponses.

19:15 Publié dans Blog | Lien permanent

15/11/2011

Confidence pour confidence.

Il est temps qu'on s'interroge sur ce que deviennent les personnages de romans pour leurs auteurs: j'ai l'impression en ce moment que Solène et Margot se sont éloignées de moi, que Gabrielle est partie depuis bien longtemps et que Paul Herfray et moi sommes un peu en froid. Sans compter que le Berry m'a pris les trois petits monstres de la partie de cache-cache. Alors, oui, j'appelle Aurélia, et Charlotte à la rescousse, mais jusque quand? Sans rire, à quel moment ce qu'on a écrit ne nous appartient plus, tend vers une forme, même minime, d'universalité? Je veux dire, si on écrit sur l'amour, ce n'est pas à la personne que l'on destine ces écrits de les assumer comme tels: ça la dépasse forcément. Pour un auteur, forcé par ce qu'on ne lui reconnaît pas, d'entremêler les champs, déjà, de son activité, ce ne sont pas ses interlocuteurs qui font le sens de ce qu'il écrit ou peint. C'est quelque part dans une des Confidences, ça: ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est ce qu'ils ne disent pas. Ouais...

17:04 Publié dans Blog | Lien permanent