26/02/2026

INCONDITIONAL*

Il faudrait toujours aller voir les artistes qu’on aime deux fois au moins sur une même tournée, des derniers rangs du Corum, récemment - avec vue imprenable sur la salle et l’ambiance, sur la scénographie, également – au tout premier rang, au centre, du Radiant, hier, pour Benjamin Biolay. Que je n’aurais jamais vu de si près si je n’étais pas entré dans les loges, la dernière fois, pour lui offrir un Figures Singulières. Deux Lyonnais exilés à Sète, ça ne doit pas courir les rues, ni les salles de concert, pas plus que les Argentins, visiblement, puisqu’il est de coutume, dit Biolay, dans cette tournée, de demander s’il y a des Argentins dans la salle, histoire que Martin Rodriguez, son (autre) guitariste se sente moins seul. À Lyon, lâche l’inénarrable supporter de l’OL, il y a donc Nicolas Tagliafico et lui, Martin, mais Martin n’a pas l’air de connaître Nicolas. Peu importe, ça ouvre le sujet des transitions entre les chansons, souvent un supplice pour les chanteurs, que Biolay a résolu hier en parlant le moins possible, quitte à décevoir ses fans énamourées persuadées que c’était ici – avec elles, faut-il en déduire – que la session acoustique du disque bleu atteindrait son paroxysme. Il faut les voir, ces casques d’or bien défraichies, montrer de leur morgue parce qu’elles l’ont vu ici et ailleurs, rassurer les copines derrière qu’elles le verront bien, parce qu’il va venir là, et là, puis après se plaindre d’une visibilité moindre parce que les enceintes de retour sont massives et que la scène est haute. Ce sont les mêmes qui crient Benjamiiiiin alors que la crème des musiciens est sous leurs yeux, les mêmes qui le filment pour dire qu’elles l’ont vu plutôt que de le regarder. Une vraie plaie, en concert, de plus en plus. Finalement, voir le concert du fond de la salle permet d’éviter ces sangsues, dont je me demande bien ce qu’elles peuvent écouter et comprendre, en quoi le Penseur, par exemple, peut leur correspondre une seconde dans ce qu’elle a, comme chanson, de contemplatif et de métaphysique. Misogynie à part, dirait l’autre – mais il faut bien reconnaitre que son public est féminin, blanc, quinqua ou plus – il y a quelque chose de pathétique dans cette façon de réceptionner le travail d’un artiste, et heureusement que mon amie Florence, à mes côtés, n’est pas du genre réceptive à ces approches, je le dis par principe, pas par jalousie. L’avantage d’être tout devant, ça a été pour moi de constater les traces de coups - donc de vie - sur la contrebasse de Laurent Vernerey, d’étudier chacune des quatre guitares du génial Pierre Jaconelli – jusqu’à ce que je croie même qu’il repère mon insistance ! – les percussions éclectiques de David Donatien. Le set est le même, mais puisqu’on est à Lyon, il faut qu’il joue Lyon Presqu’île, bon morceau, mais signe, hier, de la foire au boudin et des midinettes hors d’âge qui viennent s’encanailler sur la minuscule fosse séparant mon siège de la scène et hurler des Benjamiiin à n’en plus finir, mettre des voix nasillardes sur de belles mélodies et frapper dans leurs mains à contretemps. Il fait le job, Benjamin, et le fait bien, avec son tshirt Denis Rodman, en final, mais à l’écouter chanter son Testament et les Passantes, on voit bien venir ce malentendu d’un compositeur et parolier unique – les cerfs-volants me feront toujours venir partout, Ton héritage est universel et sa version guitare une vraie bonne surprise, la Superbe est magnifiée à elle seule par Gladys Ledoux-Doukhan – pris au piège du vedettariat. On pourrait lui souhaiter de vite devenir vieux et moche, mais on se reprend : ça n’est pas si grave.

Il faudrait toujours aller voir les artistes qu’on aime deux fois au moins sur une même tournée, des derniers rangs du Corum, récemment - avec vue imprenable sur la salle et l’ambiance, sur la scénographie, également – au tout premier rang, au centre, du Radiant, hier, pour Benjamin Biolay. Que je n’aurais jamais vu de si près si je n’étais pas entré dans les loges, la dernière fois, pour lui offrir un Figures Singulières. Deux Lyonnais exilés à Sète, ça ne doit pas courir les rues, ni les salles de concert, pas plus que les Argentins, visiblement, puisqu’il est de coutume, dit Biolay, dans cette tournée, de demander s’il y a des Argentins dans la salle, histoire que Martin Rodriguez, son (autre) guitariste se sente moins seul. À Lyon, lâche l’inénarrable supporter de l’OL, il y a donc Nicolas Tagliafico et lui, Martin, mais Martin n’a pas l’air de connaître Nicolas. Peu importe, ça ouvre le sujet des transitions entre les chansons, souvent un supplice pour les chanteurs, que Biolay a résolu hier en parlant le moins possible, quitte à décevoir ses fans énamourées persuadées que c’était ici – avec elles, faut-il en déduire – que la session acoustique du disque bleu atteindrait son paroxysme. Il faut les voir, ces casques d’or bien défraichies, montrer de leur morgue parce qu’elles l’ont vu ici et ailleurs, rassurer les copines derrière qu’elles le verront bien, parce qu’il va venir là, et là, puis après se plaindre d’une visibilité moindre parce que les enceintes de retour sont massives et que la scène est haute. Ce sont les mêmes qui crient Benjamiiiiin alors que la crème des musiciens est sous leurs yeux, les mêmes qui le filment pour dire qu’elles l’ont vu plutôt que de le regarder. Une vraie plaie, en concert, de plus en plus. Finalement, voir le concert du fond de la salle permet d’éviter ces sangsues, dont je me demande bien ce qu’elles peuvent écouter et comprendre, en quoi le Penseur, par exemple, peut leur correspondre une seconde dans ce qu’elle a, comme chanson, de contemplatif et de métaphysique. Misogynie à part, dirait l’autre – mais il faut bien reconnaitre que son public est féminin, blanc, quinqua ou plus – il y a quelque chose de pathétique dans cette façon de réceptionner le travail d’un artiste, et heureusement que mon amie Florence, à mes côtés, n’est pas du genre réceptive à ces approches, je le dis par principe, pas par jalousie. L’avantage d’être tout devant, ça a été pour moi de constater les traces de coups - donc de vie - sur la contrebasse de Laurent Vernerey, d’étudier chacune des quatre guitares du génial Pierre Jaconelli – jusqu’à ce que je croie même qu’il repère mon insistance ! – les percussions éclectiques de David Donatien. Le set est le même, mais puisqu’on est à Lyon, il faut qu’il joue Lyon Presqu’île, bon morceau, mais signe, hier, de la foire au boudin et des midinettes hors d’âge qui viennent s’encanailler sur la minuscule fosse séparant mon siège de la scène et hurler des Benjamiiin à n’en plus finir, mettre des voix nasillardes sur de belles mélodies et frapper dans leurs mains à contretemps. Il fait le job, Benjamin, et le fait bien, avec son tshirt Denis Rodman, en final, mais à l’écouter chanter son Testament et les Passantes, on voit bien venir ce malentendu d’un compositeur et parolier unique – les cerfs-volants me feront toujours venir partout, Ton héritage est universel et sa version guitare une vraie bonne surprise, la Superbe est magnifiée à elle seule par Gladys Ledoux-Doukhan – pris au piège du vedettariat. On pourrait lui souhaiter de vite devenir vieux et moche, mais on se reprend : ça n’est pas si grave.

*rare aussi de revenir, presque principalement, pour ne rater aucune miette du finale, le sublimissime Nunca es suficiente des Los Angeles Azules!

00:21 Publié dans Blog | Lien permanent

14/02/2026

La première séance.

PS : Allez, je me mouille : mes deux préférés, Reka – déjà croqué dans les Figures Singulières – dont on pense qu’il ne fera que dessiner pendant la première moitié et qui s’avoue, dès qu’il parle, d’une humanité folle ; et Zarouati, dont le travail m’était opaque jusqu’à ce qu’il dévoile ses dessins sur des notices pharmaceutiques, ces textes que personne ne lit.

22:57 Publié dans Blog | Lien permanent

07/02/2026

Benjamin Biolay Corum Montpellier 6.02 - Nunca es suficiente

Merci à Karine & Bruno.

10:46 | Lien permanent

03/02/2026

La route.

J'aime bien ces moments qui frétillent d'eux-mêmes, qui annoncent des beaux jours à venir, des étapes supplémentaires au parcours, qu'on tient sans se soucier des jugements, des avis péremptoires ou des marques de scepticisme permanent. "La haine des absents", c'est un texte qui me tient à coeur depuis longtemps, que j'ai transformé en chanson et que Eric Hostettler a composée et interprétée, comme souvent depuis plus de quinze ans. Il dit beaucoup de ceux qui nous ont accompagnés, tous les deux, sur la route, qu'on a perdus, naturellement ou par accident, par malentendu ou lassitude, personne ne sait vraiment, sauf dans les deux premiers cas. Ça ne sera jamais l'acteur du siècle, Hostett', ça n'est pas ce qu'on lui demande, mais là, sur un couplet, avec sa casquette de Springsteen de Bellegarde - j'ai la même! - quelque chose se passe, et quelque chose se passera pour ceux qui resteront curieux, bientôt.

10:29 Publié dans Blog | Lien permanent

25/01/2026

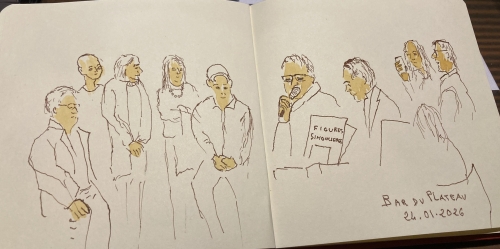

L'appeau des FS*.

photo: Karine Hermet

Dessin : Christine Puech.

07:00 Publié dans Blog | Lien permanent

10/01/2026

Présentation d'une ville (vol.3)

ou vous en remettre à Laurent Cachard. Pour ce 3e tome de ses Figures Singulières, LC remet l’ouvrage sur le métier, une entreprise désormais reconnaissable entre toutes, malgré les ersatz qu’elle suscite, poursuivant son patient travail de plume- sismographe : aller à hauteur de Sétoises et de Sétois, tendre l’oreille, recueillir la parole, la ciseler serrée sans la lisser, comme on prend le pouls d’un port — sans folklore inutile, sans révérence excessive. Un dosage attentif qui a fait ses preuves jusque-là : deux cuillères de miel pour une cuillère de fiel (léger). LC ne cherche ni l’hagiographie ni l’anecdote. Ce sont des trajectoires plus que des destins, des équilibres précaires entre enracinement et fuite. Le portrait devient un miroir oblique, où l’auteur et son modèle se reflètent, dans une alterbiographie assumée.

Souffrez que certaines confessions ou indiscrétions seraient restées enfouies sans l’art de ce Canut, loin des canulars ambiants. Quand pour d’autres portraiturés, on attend toujours, dans la Venise langue de peille, le mousseur qui réduirait le débit de leur conversation, comme il le fait pour l’eau du robinet.

La lecture avance ainsi comme une déambulation dans L’Expo FS ! de la médiathèque cet été : on reconnaît une voix, un visage, parfois le sien. On comprend surtout que ces Figures ne figent rien. Elles circulent, respirent, s’échappent. Et lorsque se referme ce FS3, il reste moins une galerie de portraits qu’un sentiment persistant assaisonné par LC du meilleur sel : à Sète, les histoires ne demandent pas à être admirées, seulement à être racontées, avant de retourner se mêler au vent et au brouhaha des halles.

Les Figures Singulières, vol.3, sortie le 24.01.2026 à 11h au Bar du Plateau

et disponibles sur le site de l'éditeur : https://www.audasud.fr/figures-singulieres-tome-3

Jean-Renaud Cuaz

11:01 Publié dans Blog | Lien permanent

20/12/2025

Librairie Cordelia, 19.12.2025

Au début, quand les annulations se sont succédé, comme à Gravelotte (grippe, pluie, flemme, indifférence…), je me suis un peu inquiété et effectivement, au regard des deux premières rencontres que j’y ai fait autour de Liliane Benelli et des Noz, l’affluence était un peu clairsemée, hier, quand j’ai présenté mon Monde sans Murat hier, à la librairie Cordelia de Caluire, chez Anthony, ce libraire qui se bat pour faire découvrir une autre littérature que celle qu’on veut imposer. Il m’aime bien, trouve que deux imprévisibles comme Murat et moi (c’est son mot) valaient le coup de rallonger une déjà longue journée, puisqu’il recevait Annie Duperrey dans l’après-midi. C’est donc devant une quinzaine de personnes que Jean-Christophe Géminard et moi avons entamé notre récit-récital, rodé il y a trois semaines à Agend’Arts et repris dans l’après-midi, chez lui. Ça permet de lire des extraits de l’entretien de l’Au-delà - le premier titre joué - du portrait - qui instaure le rapprochement avec le Temps retrouvé proustien - ça crée un équilibre, ça n’est pas trop long, dira ma nièce et ça permet à JC de jouer les morceaux par deux, sauf quand il joue Verseau et que je l’associe à l’épisode des Endimanchées du Transbordeur, la première nouvelle du recueil. Guillaume a fait le job, la veille, en interview, je peux m’appuyer sur ce qu’il a dit de ma démarche, celle d’un artisan vers un autre artisan, Anthony me demandera par la suite quelle est la réception d’un tel ouvrage chez les fans de Murat, je répondrai que je m’en fiche, les derniers mots de la Vie d’artiste de Léo Ferré. Déjà cité pour Nuits d’absence et la sonorité d’un mot comme Arkhangelsk, je (me) cite. Il y a ce moment où, quand il a chanté Plus vu de femmes, JC lance une intro douce et où, à la surprise générale - mais sur demande expresse du libraire - c’est moi qui entonne l’Irrégulière, cette chanson de Dolorès que Jeanne Moreau a refusée (sic) et que Samantha Barendson clôt d’un extrait du livre:

Au début, quand les annulations se sont succédé, comme à Gravelotte (grippe, pluie, flemme, indifférence…), je me suis un peu inquiété et effectivement, au regard des deux premières rencontres que j’y ai fait autour de Liliane Benelli et des Noz, l’affluence était un peu clairsemée, hier, quand j’ai présenté mon Monde sans Murat hier, à la librairie Cordelia de Caluire, chez Anthony, ce libraire qui se bat pour faire découvrir une autre littérature que celle qu’on veut imposer. Il m’aime bien, trouve que deux imprévisibles comme Murat et moi (c’est son mot) valaient le coup de rallonger une déjà longue journée, puisqu’il recevait Annie Duperrey dans l’après-midi. C’est donc devant une quinzaine de personnes que Jean-Christophe Géminard et moi avons entamé notre récit-récital, rodé il y a trois semaines à Agend’Arts et repris dans l’après-midi, chez lui. Ça permet de lire des extraits de l’entretien de l’Au-delà - le premier titre joué - du portrait - qui instaure le rapprochement avec le Temps retrouvé proustien - ça crée un équilibre, ça n’est pas trop long, dira ma nièce et ça permet à JC de jouer les morceaux par deux, sauf quand il joue Verseau et que je l’associe à l’épisode des Endimanchées du Transbordeur, la première nouvelle du recueil. Guillaume a fait le job, la veille, en interview, je peux m’appuyer sur ce qu’il a dit de ma démarche, celle d’un artisan vers un autre artisan, Anthony me demandera par la suite quelle est la réception d’un tel ouvrage chez les fans de Murat, je répondrai que je m’en fiche, les derniers mots de la Vie d’artiste de Léo Ferré. Déjà cité pour Nuits d’absence et la sonorité d’un mot comme Arkhangelsk, je (me) cite. Il y a ce moment où, quand il a chanté Plus vu de femmes, JC lance une intro douce et où, à la surprise générale - mais sur demande expresse du libraire - c’est moi qui entonne l’Irrégulière, cette chanson de Dolorès que Jeanne Moreau a refusée (sic) et que Samantha Barendson clôt d’un extrait du livre:

« L’amour est prétentieux, dans son égotisme. Les amants se croient infinis et éternels, accolent les sentiments à des ailleurs, des lieux, des monuments. Définissent une mécanique, convaincus de leur dépassement. Les mots leur servent, ils voient les Noces comme le serment de mariage ou la communauté d’âmes, indifféremment. Dom Juan fait l’éloge de l’inconstance parce qu’il souffre de ne pas aimer assez, mais aussi parce que l’amour qu’il porte l’est à une hauteur à laquelle l’autre, souvent, ne peut accéder.

— Vous avez aimé, Jim. Pour de bon, Jim. Cela se sent.* »

Ça met un peu de Jules & Jim dans ma vie, ce que je n’ai jamais cessé de faire depuis une semi-éternité. JC termine par Foule romaine et Le Mont sans-Souci, ce morceau qu’il a à son répertoire depuis longtemps. En dernier rappel, je lui ai demandé, comme à Agend’Arts, de jouer le Café des Écoles, pour sa symbolique et parce que Murat et moi partageons un mot, pour l’occasion (personne ne trouverait, pensais-je, avant que Christelle, le 23, me donne la réponse sur le champ). C’est la fin, notre spectacle dure 40mn, le temps d’un bon entretien, on boit un verre, les livres (les miens, d’autres…) se vendent, c’est bien pour le libraire, ça joue le jeu de la vraie chaîne du livre. L’After a une nouvelle fois été agité, il y fut question de Victoria Mas, la fille de Jeanne, allez savoir pourquoi… Je ne sais pas ce que 2026 réservera à mon UMSM, si les milieux autorisés me permettront d’en parler, mais il est lancé, et bien lancé. Dépassant toutes les déceptions, vexations et autres pensées négatives qui auraient pu l’entourer. Je peux retrouver la mer avec sérénité. Docile au vent.

09:59 | Lien permanent

19/12/2025

Cultures lives, 18.12.2025

C’est un très bel écrin, le théâtre de la petite rue dans la petite rue de la Viabert, à Villeurbanne, qui vous accueille sous l’égide du buste de Monsieur de Molière et réservé à Cultures lives, le podcast créé par Gaële Baussier-Lombard, qui nous invitait, Stéphane Pétrier et moi, pour évoquer Jean-Louis Murat et le Voyage de Noz, ci-devants mes deux derniers sujets d’écriture. La petite scène pour l’enregistrement est dressée dans la première salle, il y a un bar, des fauteuils Empire et une ambiance ouatée, c’est accueillant en soi et ça l’est encore plus quand Guillaume Lebourgeois mène l’entretien avec la maestria de ceux qui ont lu les livres. Il parle d’entrée d’un exercice très littéraire, de l’apport d’un artisan à un autre, voit des analogies flatteuses (pour moi) dans nos parcours conjoints, à Jean-Louis et moi. Il a repéré des récurrences du mot atrabilaire, dans les notes - forcément répétitives - puisqu’on est chez Molière, je ravive le sous-titre du Misanthrope, le titre de mon premier recueil de notes de blog, aussi - l’hippocampe atrabilaire - quand je pensais dur comme fer que l’écriture d’un diariste n’était pas faite pour être éditée. Ce que je pense toujours, sauf si, dans le même livre, on propose également autre chose, comme c’est le cas pour Un monde sans Murat. Guillaume souligne l’audace de l’entretien post-mortem mais préfère s’attarder sur le pan strictement littéraire des nouvelles, parle des Endimanchées comme d’un exercice proustien, ça tombe bien, Murat s’est revendiqué proustien à vie, c’est l’objet de la dernière note de la somme. Je fais le lien avec les récents 40 ans des Noz, quand on était en droit d’observer ce beau monde en se demandant s’il avait vieilli ou s’il jouait à avoir vieilli. Stéphane, lui, annonce avoir détesté Murat à l’origine - trop beau, trop ténébreux - puis être petit à petit entré dans son univers jusqu’à être happé. C’est le premier moment-privilège de l’émission, quand, accompagné de Jérôme à la guitare et de Nathalie aux chœurs, il chante Petite Luge, qu’il a enregistré pour le projet Aura aime Murat, avec un immense talent. Placer le moine babillard, le théologicien de nos culs ignorants, ça n’est pas si aisé mais le silence qui saisit la dizaine de personnes présentes est éloquent. Wah! Il s’est vraiment passé quelque chose et j’ai eu 2´30 d’une absolue conscience de la chance qui était la mienne, hier. On s’y remet, il est question de la construction de ces deux ouvrages, du rapport à l’écriture, aux thèmes des nouvelles, qui allient connaissance du sujet muratien et distanciation. Je rappelle qu’en dehors des deux-trois moments fugaces que j’ai vécus avec lui, je n’ai jamais cherché à en savoir plus que ce qu’il donnait sur scène; que j’ai (déjà) mis vingt ans avant d’aborder Stéphane Pétrier. Guillaume rappelle que UMSM est tout sauf un livre de fan, c’est bien. On a déplacé un piano pour que Steph joue Près du vide, ce qu’il fait en deux temps, sans doute insatisfait mais là encore, pour moi, l’instant est magique, avec ce vers qu’il me faut souligner juste après : et se dire, sans frémir, que si tu me blesses, c’est peut-être de l’amour à l’envers. Molière regimbe un peu, parce que l’alexandrin est bancal mais Pétrier jubile parce qu’il ne le cherchait pas. Une interview, c’est court, et j’aurais pu rester des heures, et serais bien intervenu sur les séquences d’après, quand il y a eu lecture d’Henri Barbusse, qui mit sans un mot les impétrants entendus juste avant à leur place, sous les applaudissements. Il fut question, après l’entretien, d’amis d’enfance - et d’un étrange auto-suicide - d’autres de très longue date, d’un couscous délicieux et même d’un verre de Suze. D’un parcours de curiosité et de vie qui nous lie, Gaële et moi, depuis 15 ans. Ce sont des personnes comme ça qui font vraiment vivre la culture, qui prennent des risques parce que c’est tellement plus beau lorsque c’est inutile. Comme Anthony et son équipe, que je retrouve ce soir, avant de redescendre sur mes terres. Fatigué mais ravi.

C’est un très bel écrin, le théâtre de la petite rue dans la petite rue de la Viabert, à Villeurbanne, qui vous accueille sous l’égide du buste de Monsieur de Molière et réservé à Cultures lives, le podcast créé par Gaële Baussier-Lombard, qui nous invitait, Stéphane Pétrier et moi, pour évoquer Jean-Louis Murat et le Voyage de Noz, ci-devants mes deux derniers sujets d’écriture. La petite scène pour l’enregistrement est dressée dans la première salle, il y a un bar, des fauteuils Empire et une ambiance ouatée, c’est accueillant en soi et ça l’est encore plus quand Guillaume Lebourgeois mène l’entretien avec la maestria de ceux qui ont lu les livres. Il parle d’entrée d’un exercice très littéraire, de l’apport d’un artisan à un autre, voit des analogies flatteuses (pour moi) dans nos parcours conjoints, à Jean-Louis et moi. Il a repéré des récurrences du mot atrabilaire, dans les notes - forcément répétitives - puisqu’on est chez Molière, je ravive le sous-titre du Misanthrope, le titre de mon premier recueil de notes de blog, aussi - l’hippocampe atrabilaire - quand je pensais dur comme fer que l’écriture d’un diariste n’était pas faite pour être éditée. Ce que je pense toujours, sauf si, dans le même livre, on propose également autre chose, comme c’est le cas pour Un monde sans Murat. Guillaume souligne l’audace de l’entretien post-mortem mais préfère s’attarder sur le pan strictement littéraire des nouvelles, parle des Endimanchées comme d’un exercice proustien, ça tombe bien, Murat s’est revendiqué proustien à vie, c’est l’objet de la dernière note de la somme. Je fais le lien avec les récents 40 ans des Noz, quand on était en droit d’observer ce beau monde en se demandant s’il avait vieilli ou s’il jouait à avoir vieilli. Stéphane, lui, annonce avoir détesté Murat à l’origine - trop beau, trop ténébreux - puis être petit à petit entré dans son univers jusqu’à être happé. C’est le premier moment-privilège de l’émission, quand, accompagné de Jérôme à la guitare et de Nathalie aux chœurs, il chante Petite Luge, qu’il a enregistré pour le projet Aura aime Murat, avec un immense talent. Placer le moine babillard, le théologicien de nos culs ignorants, ça n’est pas si aisé mais le silence qui saisit la dizaine de personnes présentes est éloquent. Wah! Il s’est vraiment passé quelque chose et j’ai eu 2´30 d’une absolue conscience de la chance qui était la mienne, hier. On s’y remet, il est question de la construction de ces deux ouvrages, du rapport à l’écriture, aux thèmes des nouvelles, qui allient connaissance du sujet muratien et distanciation. Je rappelle qu’en dehors des deux-trois moments fugaces que j’ai vécus avec lui, je n’ai jamais cherché à en savoir plus que ce qu’il donnait sur scène; que j’ai (déjà) mis vingt ans avant d’aborder Stéphane Pétrier. Guillaume rappelle que UMSM est tout sauf un livre de fan, c’est bien. On a déplacé un piano pour que Steph joue Près du vide, ce qu’il fait en deux temps, sans doute insatisfait mais là encore, pour moi, l’instant est magique, avec ce vers qu’il me faut souligner juste après : et se dire, sans frémir, que si tu me blesses, c’est peut-être de l’amour à l’envers. Molière regimbe un peu, parce que l’alexandrin est bancal mais Pétrier jubile parce qu’il ne le cherchait pas. Une interview, c’est court, et j’aurais pu rester des heures, et serais bien intervenu sur les séquences d’après, quand il y a eu lecture d’Henri Barbusse, qui mit sans un mot les impétrants entendus juste avant à leur place, sous les applaudissements. Il fut question, après l’entretien, d’amis d’enfance - et d’un étrange auto-suicide - d’autres de très longue date, d’un couscous délicieux et même d’un verre de Suze. D’un parcours de curiosité et de vie qui nous lie, Gaële et moi, depuis 15 ans. Ce sont des personnes comme ça qui font vraiment vivre la culture, qui prennent des risques parce que c’est tellement plus beau lorsque c’est inutile. Comme Anthony et son équipe, que je retrouve ce soir, avant de redescendre sur mes terres. Fatigué mais ravi.

photo: GBL

08:56 | Lien permanent