Rechercher : peindre

Juste après ”Peindre”.

Hier avait lieu, au théâtre municipal de Roanne, la première et – pour le moment – unique représentation de « Peindre », une pièce issue des laboratoires de la Compagnie Nu, bien décidée à pratiquer le mélange des genres et la transversalité des disciplines artistiques. Ainsi, « peindre », plus qu’une pièce de théâtre, se veut réflexion sur l’acte même de création et interpénétration des spécialités, jusqu’à ce qu’elles ne fassent qu’une. Dans le jeu, outre le drame tel qu’il se joue et qu’il a été écrit, on trouve les photographies de Marc Bonnetin projetées en fond de scène et la composition sonore de Jérôme Bodon-Clair. Quatre fois deux mains, ça fait huit, si l’on rajoute les éclairages, on a le nombre impair nécessaire à toute création. Puisqu’il est acquis que la création est déséquilibre. Pourbus - un peintre dont le nom est emprunté au « chef d’œuvre inconnu », le texte de Balzac mettant en scène le jeune Nicolas Poussin et un Pourbus finissant, une oeuvre à partir de laquelle Rivette créera sa « Belle noiseuse »* - est entre deux âges « présent à la peinture » dans le lieu vaudou qui est l’atelier : « puisque le lieu de mon travail, c’est le temps que je me donne », assène-t-il, il considère son œuvre sous la double égide d’une voix off qui retranscrit spontanément la moindre de ses pensées et celle de E. incarnée sur scène par Nathalie Vincent. E. c’est à la fois la mauvaise conscience de Pourbus - qui trouve son atelier aussi raide qu’il peut l’être parfois et voudrait « oublier le spectacle de la douleur du monde » en dépliant une toile immense et vierge – et le double de la Muse qui, ressasse-t-il, l’a abandonné. Ils vont toréer ensemble tout au long de la pièce, elle est apparue par le haut, au bout d’un fil, tenu(e). Le texte de Chavassieux – puisque c’est de lui qu’il s’agit – prend place, par oppositions, souvent : pour Pourbus, l’inspiration, la création, sont, dans la même seconde, « présentes comme évanouies », « pleines et absentes ». Dans les blancs, dit-il, il y a la respiration calme et la sueur. Il prend la posture du peintre, absorbé, aspiré, campé devant la toile et ses géographies, il a « le temps entre les dents serré ». C’est un enfant, ajoute-t-il, « le monde est dans (s)a main", il joue avec mais dans le même temps, ajoute-t-il, il « travaille », « retrouve le sérieux de l’enfance ». En exergue de « la partie de cache-cache », se souvient-on, il y a cette phrase de Nietzsche : "la maturité de l'homme, c'est retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu, étant enfant"...

Hier avait lieu, au théâtre municipal de Roanne, la première et – pour le moment – unique représentation de « Peindre », une pièce issue des laboratoires de la Compagnie Nu, bien décidée à pratiquer le mélange des genres et la transversalité des disciplines artistiques. Ainsi, « peindre », plus qu’une pièce de théâtre, se veut réflexion sur l’acte même de création et interpénétration des spécialités, jusqu’à ce qu’elles ne fassent qu’une. Dans le jeu, outre le drame tel qu’il se joue et qu’il a été écrit, on trouve les photographies de Marc Bonnetin projetées en fond de scène et la composition sonore de Jérôme Bodon-Clair. Quatre fois deux mains, ça fait huit, si l’on rajoute les éclairages, on a le nombre impair nécessaire à toute création. Puisqu’il est acquis que la création est déséquilibre. Pourbus - un peintre dont le nom est emprunté au « chef d’œuvre inconnu », le texte de Balzac mettant en scène le jeune Nicolas Poussin et un Pourbus finissant, une oeuvre à partir de laquelle Rivette créera sa « Belle noiseuse »* - est entre deux âges « présent à la peinture » dans le lieu vaudou qui est l’atelier : « puisque le lieu de mon travail, c’est le temps que je me donne », assène-t-il, il considère son œuvre sous la double égide d’une voix off qui retranscrit spontanément la moindre de ses pensées et celle de E. incarnée sur scène par Nathalie Vincent. E. c’est à la fois la mauvaise conscience de Pourbus - qui trouve son atelier aussi raide qu’il peut l’être parfois et voudrait « oublier le spectacle de la douleur du monde » en dépliant une toile immense et vierge – et le double de la Muse qui, ressasse-t-il, l’a abandonné. Ils vont toréer ensemble tout au long de la pièce, elle est apparue par le haut, au bout d’un fil, tenu(e). Le texte de Chavassieux – puisque c’est de lui qu’il s’agit – prend place, par oppositions, souvent : pour Pourbus, l’inspiration, la création, sont, dans la même seconde, « présentes comme évanouies », « pleines et absentes ». Dans les blancs, dit-il, il y a la respiration calme et la sueur. Il prend la posture du peintre, absorbé, aspiré, campé devant la toile et ses géographies, il a « le temps entre les dents serré ». C’est un enfant, ajoute-t-il, « le monde est dans (s)a main", il joue avec mais dans le même temps, ajoute-t-il, il « travaille », « retrouve le sérieux de l’enfance ». En exergue de « la partie de cache-cache », se souvient-on, il y a cette phrase de Nietzsche : "la maturité de l'homme, c'est retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu, étant enfant"...

E. n’est pas tendre avec Pourbus. Au fur et à mesure que les scènes défilent, rythmées par les séquences sonores d’une contrebasse tendue et une scénographie épurée, jouant entre les drapés de la toile et des images en mouvement, elle le reprend, le contredit. Il doute de la mise à nu de son univers, dit qu’il peint « pour savoir ce que je veux faire avec la peinture », elle le relance : « tu sens cet espace ménagé pour toi ? ». L’interview, intermède burlesque dans l’introspection philosophique, ramène l’homme à toutes ses contradictions : le discours est rodé, il parle d’épure, de creux révélés, mais au final, il le dira plus tard dans une de ces insères comiques qui ponctuent la pièce :

- J’ai dit, ça, moi ? C’est stupide

- Oui ( répond E.)

- Je suis pudique

A E. qui, encore, trouve que ce blanc, décidément, « c’est l’auberge espagnole », Pourbus rétorque qu’il a trouvé dans le blanc originel une façon de retrouver son geste perdu, qu’un jour, il a compris « ce qu’était le fond ». Il passe, dit-il, par le Beau pour « arranger un monde dérangé », souligne le tragique qu’il y a dans la Beauté. Chavassieux glisse un peu de lui même et de Charon quand il fait dire à son peintre qu’il plonge « âme et sexe » dans son œuvre et demande à E. de comprendre « pourquoi je suis mal dans les vernissages ».

François Podetti, il est grand temps d’en parler, habite la fonction avec force. Il est la masse face au mouvement gracile de son daemon. Dans la mise à nu finale, que je ne dévoilerai pas, il revêt le blanc de la solitude et des regrets, se souvient qu’ « elle devinait les moments où il fallait me laisser seul ». Le père, équarisseur (dont le linge ensanglanté revenait étincelant sur l’étendage), et la mère, à qui plaisait les nus qu’il faisait, sont sollicités. Les voisins, aussi, les paysans pour qui un peintre n’est jamais que quelqu’un qui ne fait rien, ce que confirment et transmettent leurs enfants venus en atelier. Ils ne l’ont pas vu « en compagnie de l’humanité entière », lutter contre la tentation du retour à la figuration : « ce serait revenir dans un pays qu’on a quitté très jeune », souffle-t-il…

Alors, oui, on entend dire que le projet est très ambitieux, qu’il mériterait un traitement plus resserré, mais le jugement est imbécile, dirait René-Pierre Colin. Il faut avoir vu le public se concentrer sur une réflexion qui pose la question de ce qu’on fait de notre vie. Pourbus, comme Chavassieux, travaille « sans arrêt, de peur que la vie s’arrête ». Il veut créer « l’inverse du trou noir », E. veut le ramener au sourire qu’il avait quand il créait, celui « des bébés adressé à personne ». La scène devient une Pieta ensanglantée, les acteurs se subliment, sont sublimes. Les noms de peintres défilent en voix off, les questions (« Y’a pas de questions à se poser, y’a rien de magique, rien de sorcier ! ») défilent et s’éludent, Pourbus ne sait pas pourquoi, au final, lui entend et pas les autres.

« Peindre » n’échappe pas au politique et à l’idéalisme : l’Humanité, « les autres ». Le peintre a renoncé à contenir « la douleur du monde entier » dans son atelier, E. veut le persuader qu’il en est capable, de nouveau. On y verra la touche finale de l’auteur quand un spectateur sceptique se serait bien arrêté à l’apologie du (vrai) travail, celui que, souvent, la société ne reconnaît pas à celui qui s’y acharne, pourtant. Ce n’est pas important, le résultat est le même : il faut « recommencer », remettre l’ouvrage sur le métier. « Peindre » ne s’est joué qu’une seule fois, pour l’instant, mais c’est déjà un texte essentiel, qui brusquera sans doute les gens de théâtre. Il serait artistiquement criminel que l’aventure s’arrête là, ne serait-ce que pour voir la réflexion s’appliquer à elle-même.

Photo. Christian Verdet©

* Une des manifestations de l’optimisme de Chavassieux aura été de croire que tout le monde le savait.

03/04/2011 | Lien permanent

Sigmund & Francisco.

Sans doute la mésaventure arrivée récemment à « la Liberté guidant le peuple » explique-t-elle mon initiative hasardeuse de cette nuit : peindre un rectangle rouge portant l’inscription Exit au-dessus de la porte en arrière-plan des "Ménines". En rêve.

10/02/2013 | Lien permanent

Les prétendants.

Ils sont quand même un peu partout, ont un boulevard devant eux : dans cette virtualité devenue norme, on passe un temps infini à se défaire des rois de la mise en abyme, ceux qui aiment ceux qui les aiment, pire, ceux qui s’aiment tellement qu’il faudrait qu’on les aime. Ceux qui s’approchent au plus près de celui qui a la carte, récréent la courtisanerie, écrivent, chantent, peignent pour plaire, et non parce qu’écrire, chanter, peindre leur est nécessaire. Parfois, ils épousent même, dans un cadre très structurel, les discours et les postures de l'anticonformisme, devenu conforme, lui aussi. Pourtant, le monde artistique s’est écrit sur cette seule leçon, qu’on apprend parfois à nos dépends mais que tout le monde n’a pas retenue : les meilleurs, les nécessaires, sont souvent les plus discrets. Passent leur temps à travailler autre chose que leur image.

11/03/2016 | Lien permanent

Il faut qu'on rie.

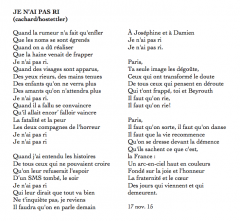

Quand les twin towers se sont effondrées, le réflexe de Jean-Louis Pujol a été de peindre ce qui n’étaient que des images qui passaient en boucle et conditionnaient le cerveau : le tableau est toujours dans les appartements de Cécile et Laurent Quillerié, à Bourges. Mardi, toujours dans l’hébétude, mon vieux complice Eric Hostettler m’a demandé comment je voyais les choses, sous-entendu comment je les écrirais, comment lui les mettrait en musique. Comme dans les meilleurs moments de la création – jamais les bons au sens où on entend le bon moment - j’ai cessé ce que j’étais en train de faire, sans qu’on me remarque, j’ai jeté des mots sur le papier, sans y revenir. Une heure après, la première version, brute, m’est arrivée. Ensuite, il s’est enfermé dans son studio d’Eloise et la chanson, la voilà. Elle n’a aucune autre destination que de penser, une fois encore, à ces beaux visages que leurs proches ne verront plus.

Quand les twin towers se sont effondrées, le réflexe de Jean-Louis Pujol a été de peindre ce qui n’étaient que des images qui passaient en boucle et conditionnaient le cerveau : le tableau est toujours dans les appartements de Cécile et Laurent Quillerié, à Bourges. Mardi, toujours dans l’hébétude, mon vieux complice Eric Hostettler m’a demandé comment je voyais les choses, sous-entendu comment je les écrirais, comment lui les mettrait en musique. Comme dans les meilleurs moments de la création – jamais les bons au sens où on entend le bon moment - j’ai cessé ce que j’étais en train de faire, sans qu’on me remarque, j’ai jeté des mots sur le papier, sans y revenir. Une heure après, la première version, brute, m’est arrivée. Ensuite, il s’est enfermé dans son studio d’Eloise et la chanson, la voilà. Elle n’a aucune autre destination que de penser, une fois encore, à ces beaux visages que leurs proches ne verront plus.

21/11/2015 | Lien permanent

Diérèse roannaise

20/06/2011 | Lien permanent

Le retour des Poppy's

Dans la famille Hostettler, il y a le père, avec qui j'aurai donc affiché plus de trente chansons en un an et demi sans qu'aucune d'entre elles ne soit superflue. Il y a la mère, dont je sais qu'elle ne me pardonnera jamais "Quand mes filles seront parties", ni le duo qu'elle s'apprête (quand elle aura fini de pleurer) à enregistrer avec Pauline, sa fille aînée. Mais c'est une détestation pleine d'affection, je prends...

Pauline, pas encore quatorze ans et déjà une comédie musicale à son actif; un an encore pour parfaire ce qui, déjà, monte singulièrement en qualité, en puissance... Mais il semblerait que ce soit elle, maintenant, déjà, qui mène les débats: elle est Marjo', on ne peut qu'accéder à ses demandes!

Il restait Léonie, ses dix ans, son univers intérieur, ses silences et ses colères aussi. Son talent déjà affirmé de peintre, la fresque magnifique qu'elle a réalisée dans sa chambre. Il lui fallait des mots et des rimes faussement naïfs, une mélodie qui s'attarde un peu sur ces trois syllabes signifiantes. Là, c'est la part du père..;

Me voilà une fois de plus à contre-emploi. Mais il est plus d'un milieu, dans l'existence, où le deuxième ou troisième emploi devient de fait le premier... Le sublime "vivant passage" rodino-baudelairien attendra donc un peu avant d'être dévoilé, l'électro-Opéra dom juanesque est encore un projet fou. De ceux qu'il nous faut.

Une toile de Léonie:

"La semaine des quatre jeudis (la chanson de Léonie)"

(Laurent Cachard/Eric Hostettler - tous droits réservés) :

Je les entends bien s’agiter

Je les vois tous gesticuler

Mais avant que je le comprenne

Que c’est bien à moi qu’ils s’en prennent…

Il s’en pass’ra des quat’ jeudis

Avant qu’on réveille Léonie

Même quand je suis pas endormie

Dans mon monde il n’y a pas d’bruit

Qu’est-ce que ça s’agite, un adulte

C’est plus tendu qu’une catapulte

J’essaierais bien de les calmer

Leur dire qu’il faudrait s’arrêter

Prendre le temps, comme Léonie

D’aller chercher des infinis

D’imaginer des mondes et puis

Les peindre comme j’en ai envie

Quand on dit que je suis rêveuse

C’est juste que je suis curieuse

Dans mon monde tout a un sens

Je prends le vôtre à contresens

Il s’en passera, des quat’jeudis

Avant qu’on enferme Léonie

Si ça vous plaît , entrez, si, si !

Vous verrez qu’on est bien ici.

30/10/2009 | Lien permanent

Chronique camélopardine.

Jocelyne Fonlupt-Kilic est écrivain et fut journaliste, notamment à Radio-Libertaire, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Elle est l'auteure, aux Editions Wartberg, de la collection "Nous les enfants de (...)" (ajoutez l'année qui vous conviendra) et de "Grandir à Lyon dans les années 60 & 70", ce qui nous aura empêché, au moins, de nous marcher sur les pieds. Son dernier ouvrage, "Montpellier, hier/aujourd'hui", comprend les photographies de Jeanne Davy, qui m'a immortalisé mercredi. Après m'avoir interrogé mercredi au Bar à Lire, Jocelyne vient de publier, sur les réseaux sociaux, un article sur ma Girafe que je ne peux pas ne pas publier ici, tout en invitant les lecteurs qui me restent à venir à la Balançoire, le vendredi 21. Parce qu'il va s'y passer des choses qui me dépassent déjà.

"Girafe lymphatique" est le portrait distancié de Clara Ville, une femme qui retrouve son père trente après que ce dernier a quitté le domicile familial, elle avait alors six ans. La construction en abyme du roman en fait une œuvre originale : outre le narrateur qui dresse le portrait discursif du personnage, un second narrateur intervient qui, lui, en brosse le portrait pictural, et qui n’hésite pas à tacler son alter ego lorsque ce dernier laisse son sujet lui échapper.

"Girafe lymphatique" est le portrait distancié de Clara Ville, une femme qui retrouve son père trente après que ce dernier a quitté le domicile familial, elle avait alors six ans. La construction en abyme du roman en fait une œuvre originale : outre le narrateur qui dresse le portrait discursif du personnage, un second narrateur intervient qui, lui, en brosse le portrait pictural, et qui n’hésite pas à tacler son alter ego lorsque ce dernier laisse son sujet lui échapper.

En plus d’observer la vie de Clara Ville « dans la banlieue calme » d’une grande ville, le narrateur scrute parallèlement celle du père installé sur une île. On obtient ainsi des volets consacrés à la vie, chaotique, de la jeune femme et d’autres à celle du père qui s’obstine à produire au piano une interprétation parfaite du Clair de lune de Debussy. Le tout étant entrecoupé des réflexions sur la difficulté à peindre le sujet de la part du narrateur artiste-peintre.

Roman « sec et économe » sur la mémoire, sur l’absence et sur l’amour, la Girafe est aussi un livre sur le piano. Rien de bien surprenant de la part d’un auteur, Laurent Cachard, que l’on sait mélomane et qui affirme « J’aime tellement la musique que j’ai refusé d’en faire. » Il s’était déjà attaqué avec talent à la guitare dans Paco.

Girafe lymphatique est un roman court (82 pages) – la marque de fabrique de Laurent Cachard, qui toutefois, pour déstabiliser la chroniqueuse sans doute, annonce “en terminer avec un roman russe de 600 pages”. Court donc et heureusement car c’est un ouvrage à ne commencer que lorsqu’on dispose de deux heures au moins devant soi. « L’orgueilleuse et la jeune fille perdue de l’enfance » happe le lecteur dans un tourbillon où les personnages dits secondaires ne le sont pas tant que ça.

Franck Gervaise – qui n’est pas responsable des propos sur l’art du livre – a illustré de belle façon ce roman.

Laurent Cachard est l’auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages dont Tébessa 1956, son premier roman paru en 2008 et qui continue d’obtenir un grand succès, mais aussi La Partie de cache-cache, prix du 2e roman à Grignan en 2012, des nouvelles dont Paco en 2015 sur Paco de Lucia...

09/09/2018 | Lien permanent

Les portraits de Clara Ville.

J’ai écrit un roman sec et autonome, ainsi qu’on me l’a demandé, à partir d’un des portraits de mémoire que je fais depuis treize ans maintenant : des portraits type « Libé » (en dernière page), distanciés, psychologisants. Cinq colonnes, un circuit court à forte fonction poétique, depuis des années, maintenant, j’offre à mes proches ces cadeaux particuliers et un peu embarrassants, tant ils disent du portraituré plus qu’on n’en a jamais dit. « Moi comme personne ne me sait », m’a écrit la dernière en date, quand je lui ai offert mon « Evidence de la symbiose », titre elliptique. A sa lecture, un ami m’a dit qu’on aimerait en savoir plus sur le personnage, et l’analogie s’est faite, le pacte biographique renouvelé : une personne devient une entité littéraire, après quelques aménagements, une vie se romance, dès qu’on change le nom, l’endroit, les adjuvants. A condition de ne pas tomber dans le piège de l’autofiction ; ce n’est pas le portraitiste qui compte, mais le modèle. L’idée s’est imposée d’elle-même : il faudrait que deux artistes, un peintre et un écrivain, débattent de la façon de dépeindre (pour peindre, faudrait-il déconstruire, aussi ?) le sujet. La personne que je connaissais est ainsi devenue une héroïne, aussi éloignée de moi que je le pouvais. Il a suffi de la prendre là où on ne l’a pas connue, d’imaginer ce qu’elle pouvait être et faire pendant que nous passions. Et pendant tout ce temps (d’écriture), le souci s’est posé de ne jamais intervenir, de ne pas arranger le récit. Ne pas être dans la relecture mais dans l’écriture du vrai. Garder une forme de naïveté dans le récit, à la Roché, raconter une histoire, celle de Clara Ville, déterminée par l’abandon, la distance, les décisions abruptes. Elle existe, maintenant, cette histoire, et ce personnage est un des miens, un de ceux que j’adore et avec qui je vis, comme Emilie de « la partie de cache-cache », Gabrielle de « Marius Beyle ». Comme Aurélia, que j’ai hâte de présenter au monde. Autant de raison d’éviter de parler de soi et de réfléchir à la fonction de l’écriture, également. Il me reste quelques mois pour ciseler l’écriture de cette grosse nouvelle ou ce mini-roman, qui s’inscrit aussi dans ma tétralogie musicale : on y parle du piano – celui du père, qui cache son spleen derrière la Sonate au Clair de lune de Debussy - après la guitare de « Paco » et avant deux créations théâtrales, sur la contrebasse et le violoncelle. Je ne chôme pas, je vois la cinquantaine arriver et espère bien en récolter les bienfaits, enfin. Clara Ville à mes côtés, au moins.

J’ai écrit un roman sec et autonome, ainsi qu’on me l’a demandé, à partir d’un des portraits de mémoire que je fais depuis treize ans maintenant : des portraits type « Libé » (en dernière page), distanciés, psychologisants. Cinq colonnes, un circuit court à forte fonction poétique, depuis des années, maintenant, j’offre à mes proches ces cadeaux particuliers et un peu embarrassants, tant ils disent du portraituré plus qu’on n’en a jamais dit. « Moi comme personne ne me sait », m’a écrit la dernière en date, quand je lui ai offert mon « Evidence de la symbiose », titre elliptique. A sa lecture, un ami m’a dit qu’on aimerait en savoir plus sur le personnage, et l’analogie s’est faite, le pacte biographique renouvelé : une personne devient une entité littéraire, après quelques aménagements, une vie se romance, dès qu’on change le nom, l’endroit, les adjuvants. A condition de ne pas tomber dans le piège de l’autofiction ; ce n’est pas le portraitiste qui compte, mais le modèle. L’idée s’est imposée d’elle-même : il faudrait que deux artistes, un peintre et un écrivain, débattent de la façon de dépeindre (pour peindre, faudrait-il déconstruire, aussi ?) le sujet. La personne que je connaissais est ainsi devenue une héroïne, aussi éloignée de moi que je le pouvais. Il a suffi de la prendre là où on ne l’a pas connue, d’imaginer ce qu’elle pouvait être et faire pendant que nous passions. Et pendant tout ce temps (d’écriture), le souci s’est posé de ne jamais intervenir, de ne pas arranger le récit. Ne pas être dans la relecture mais dans l’écriture du vrai. Garder une forme de naïveté dans le récit, à la Roché, raconter une histoire, celle de Clara Ville, déterminée par l’abandon, la distance, les décisions abruptes. Elle existe, maintenant, cette histoire, et ce personnage est un des miens, un de ceux que j’adore et avec qui je vis, comme Emilie de « la partie de cache-cache », Gabrielle de « Marius Beyle ». Comme Aurélia, que j’ai hâte de présenter au monde. Autant de raison d’éviter de parler de soi et de réfléchir à la fonction de l’écriture, également. Il me reste quelques mois pour ciseler l’écriture de cette grosse nouvelle ou ce mini-roman, qui s’inscrit aussi dans ma tétralogie musicale : on y parle du piano – celui du père, qui cache son spleen derrière la Sonate au Clair de lune de Debussy - après la guitare de « Paco » et avant deux créations théâtrales, sur la contrebasse et le violoncelle. Je ne chôme pas, je vois la cinquantaine arriver et espère bien en récolter les bienfaits, enfin. Clara Ville à mes côtés, au moins.

"Un matin, elle le sait, ce sera son dernier, ici. Il ne lui reste qu’à lui dire, ou pas. Toute sa vie de femme s’est construite sur l’idée qu’on pouvait tout quitter du jour au lendemain, qu’il suffisait de mettre quelques affaires dans une valise et de fermer la porte. Elle n’en pouvait plus de rester dans cet appartement à constater son premier échec, par la faute d’une rivale qui s’était autorisée à la juger. Elle fera l’après-midi le tour des portes de la ville, leurs ventaux de bois bardés de fer, les comptera et fondera sa conviction sur l’évidence du septénaire : il y a bien sept jours de la semaine, sept planètes importantes, sept couleurs dans le spectre de lumière, sept merveilles du monde et, comme un message qui lui serait adressé de très loin, sept notes de musique."

Extrait de « Girafe Lymphatique », à paraître (Ed. Le Réalgar, 1er trimestre 2018).

22/08/2017 | Lien permanent

278.

Ça ne s’analyse pas, un Gervaise, ça se vit, et ça dépasse de très loin Gervaise lui-même, au delà de la métonymie ; celui que j’ai chez moi n’est plus à lui, il lui échappe, et plus encore : il est l’œuvre de celui qui passe devant, tous les jours, sa réalisation. Ou sa projection.

Ça ne s’analyse pas, un Gervaise, ça se vit, et ça dépasse de très loin Gervaise lui-même, au delà de la métonymie ; celui que j’ai chez moi n’est plus à lui, il lui échappe, et plus encore : il est l’œuvre de celui qui passe devant, tous les jours, sa réalisation. Ou sa projection.

On parle souvent des artistes une fois qu’ils ne sont plus là, et c’est une gageure que d’en tenter l’exégèse quand ils sont encore vivants. Et bien vivant, dans le cas de Franck Gervaise, qui peint comme il respire, dans ces périodes où le monde lui-même respire mal. Il crée, peint, dessine, photographie, parfois les trois à la fois, dans un trompe-l’œil. Il peint des marines, des forêts et des paysages, urbains ou naturels, il peint ce qu’il voit, partout où il va, le plus souvent loin des hommes. D’une société qui ne lui va pas, dans sa vulgarité, dans les contingences qu’elle s’impose et qui n’en sont pas. Il continue de morigéner l’éducation nationale qui n’accorde pas aux Arts plastiques la place qu’il continue de défendre, aimerait voir les élèves de son collège se tourner vers le Beau, pouvoir le faire, au moins. Il s’en veut, comme beaucoup, de ne pas pouvoir se libérer de ces charges, surtout quand le sort lui en impose d’autres, qui touchent aux siens, les chagrinent et le mortifient. La cinquantaine passée, il n’a pas de temps à perdre, Gervaise, de ce nom qui claque comme un film de René Clair et le destin d’une blanchisseuse abandonnée par son amant, mariée à un alcoolique. Il n’y a rien de naturaliste dans l’œuvre de ce Gervaise-là, que Zola aurait sans doute sollicité pour peindre les terrils, mais le soir, quand le crépuscule leur offre la beauté qu’ils n’ont pas le jour. La frénésie avec laquelle, récemment, il plonge dans ses carnets et - selon qu’il soit sur la plage de la Palue, à Crozon, sous un arbre, au bord d’une falaise ou des deux côtés d’une ombre - ses encres de Chine, ses pastels à l'huile ou le mélange des deux. Le travail de Gervaise, c’est d’abord la ligne, le premier trait, assuré, de la finesse de l’architecte, celui qui, déjà, a les proportions en tête, les différents plans : un Horizon chez soi, c’est la perspective de voir les différentes strates du tableau donner du mouvement autour de la ligne de roche. Les couleurs se mouvoir au gré des couches et du soleil qui les découvre. Sa collection est impressionnante, pare que chaque toile répond à l’autre, et que c’est la somme qui fait le sens, chez lui. Ses plages de silence, il les trace d’un trait, puis les équilibre, cherche la lumière, toujours. Peintre de la lumière et du doute, écrivais-je, un jour, dressant son portrait alors qu’il faisait entrer ma Girafe lymphatique[1] dans le panorama de la pointe de Pern. Il y a quelque chose d’immanent dans cette quête de la lueur, comme allégorie de la vérité, à l’intérieur de la substance, dirait l’autre : chez Gervaise comme chez Spinoza, il y a un rapport, dans la mise en forme, entre la cause et l’effet et si le peintre est inspiré par les lieux qu’il dessine, qui lui offrent l’intuition. Et créé la substance : son éthique personnelle. Peut-être est-ce pour cela qu’il compense ses monstres sacrés – les falaises et le paysage – avec des paysages urbains à la Hopper, mais de nuit. Avec des éclairages froids, que Lynch, son maître de cinéma, ne renierait pas non plus. Inutile, pour autant, de faire plus d’analogies : on ne travaille pas autant sur une œuvre sans qu’elle soit totalement la sienne, et il suffit de le voir illuminer tous les jours les réseaux sociaux du dessin ou de la toile du jour pour se dire que si une fréquence pareille n’est pas normale, elle relève plus de la nécessité que du rendement. Dans son antre de Vannes, à l’escalier de colimaçon, les toiles sont partout, de tous les formats, et le visiteur a sous les yeux deux cents œuvres qu’il voudrait voir chez lui. Sans y mettre la mélancolie ou les méandres que l’auteur leur donne comme titres : une résurgence, sans doute, du chanteur qu’il n’a pas été – Jean-Louis Murat l’a fait pour lui – ou de l’auteur qu’il est quand même, puisque les belles éditions Vrin se sont offert ses toiles comme détail de couverture. On lui a même prêté les passages sur l’Art dans la Girafe, et l’écrivain n’a pas démenti, lui rendant une partie de ce qu’il lui a imposé, en l’affectant au portrait : c’est douloureux pour un peintre du paysage de sortir de son confort et d’aller vers l’esquisse. L’instant de vie pris, au-delà de l’apparence, vers l’esprit. Ce grand lecteur de Baudelaire appréciera que Marcel Raymond traite d’un paysage mental, chez l’auteur des Fleurs du Mal : « Ce que le poète prend au monde sensible, c’est de quoi forger une vision symbolique de lui-même, ou de son rêve, il lui demande le moyen d’exprimer son âme[2] ». Exactement ce qu’il revendique, et qu’il prend parfois mal qu’on ne perçoive pas autant qu’il le voudrait. Et qu’il transforme, par effet-miroir, en une anamorphose : Mon âme embrasse tout, mon âme est une garce. Oh Yes Sir!

Il faudrait interroger, pour comprendre son œuvre, le côté féminin de Franck Gervaise. Pas le dandy qui aime les femmes, jusqu’à s’en perdre, mais la matrice de la création, qui se dissocie de la pulsion de mort : on crée pour transmettre, comme on passe d’une bulle de temps à l’autre. Ça n’est pas une activité d’homme, peintre, sauf quand on en vit, quand on en éprouve la dureté, physique. Winnicott dit que tout va très bien quand un garçon veut, dans l’ensemble, être un homme et quand une fille, dans l’ensemble, veut être une femme et oppose à ce constat les vœux inconscients. Sans entrer dans sa libido, on peut se demander si, petit, quand il sillonnait les routes de sa Normandie natale à vélo, il n’était pas déjà – outre le champion cycliste qu’il projetait d’être – l’homme devant lequel défilaient les paysages et les sensations. Dont il faudrait qu’il accouche, dans la création. Il a deux beaux enfants, Gervaise, dont l’un – l’aîné – est un génie de la basse, dans un monde parallèle, et l’autre, androgyne à souhait, connaît les affres rimbaldiens des très jeunes hommes de son siècle. Ça ne donne aucun éclairage à l’étude de son œuvre, sinon de s’être libéré de cette filiation-là pour en assumer une autre, jusqu’à l’appropriation. Quand il dessine Ouessant, par tous les temps, les saisons et les situations – jusqu’à cette belle tempête de décembre 2017, qui libère l’île de ses touristes et le laisse seul face à l’élément – il s’approprie une île qui n’est pas la sienne, par ses courbes, ses lignes et ses traits de côte. Il la personnalise tellement que les îliens la reconnaissent davantage que ce qu’ils en voient habituellement, voire ce qu’ils en font quand ils veulent la peindre. Pas étonnant qu’il y ait osmose avec les ceux qui l’habitent, qui ont reconnu chez lui toute ce qui relève aussi du désordre et de la démesure, même avec un si petit gabarit. Les lignes de fuite de Ouessant, il faut savoir les recréer, et quand il dessine le Creac'h à 1h 07, c’est l’atmosphère même de la nature qu’il régénère, à l’heure où elle rappelle à ce que l’homme a fabriqué qu’elle ne fait que l’entourer, qu’elle en sera toujours maîtresse. Est-ce pour cela qu’en alternance, il retrouve à ses arbres, phalliques et colorés ? Sans doute pas : les arbres ne sont que les composantes de la forêt et là aussi, il est question d’un univers ouaté, halitueux et accueillant. Pour qui ne craint pas la solitude et les histoires qu’il porte. Un hôpital lui a commandé récemment la décoration de plusieurs pans de ses murs par ses alignements de sylve, dont chaque élément contribue au tout, dans sa singularité : l’effet thérapeutique doit être dans la beauté, immédiatement accessible, dans le message contenu, ensuite, du normal et du pathologique… Les arbres, comme les hommes, sont identiques et différents, et si certains poussent de travers, ça ne les empêche pas de pousser : il n’y a que le manque de lumière qui peut tuer, dans ce domaine comme dans le sien. Vers la lueur, revendique un autre de ces artistes qu’il suit depuis ses débuts, dans sa Bretagne (et assimilée) d’adoption. Le monde était si beau, et nous l’avons gâché. L’Art, de fait, devient restitution, devoir. Ce à quoi Gervaise s’oblige, puisque c’est ce qu’il fait de plus juste, une fois qu’il a fait ce qu’il avait à faire de contraint.

On le dira classique, le lui reprochera peut-être. Il se verra fermer la porte de galeries plus branchées, d’une diffusion plus grande. Mais qui rappellera que dans ce courant classique, à la fin du XVI°s, en Italie, on recommandait d’étudier l’Antiquité, les grands maîtres de la Renaissance et… la nature ? Que le mot d’ordre était de réintroduire le paysage dans la peinture ? Il y a peu entre Renaissance et reconnaissance, phonétiquement, mais tout un gouffre dans la réalité : Gervaise ne sera jamais de style kitsch néo-pop – ou alors c’est très mal parti – et ne partage avec Koons qu’une espèce de vision de l’espace. Sa lueur orange dans la forêt, en techniques mixtes, une ouverture, toujours, dans l’obscurité resserrée et rassurante, à contre-emploi. Sa connaissance même de l’art lui permet de renouveler les supports et les formats. À ce titre, intéressons-nous, en particulier, à une œuvre récente : un quadriptyque, au feutre et à l’aquarelle, représentant, dans le Golfe du Morbihan l'île de Boëdic, sur laquelle l’œil se focaliserait. Ici, les données techniques sont claires, dans la sémiologie : ce que l’œil voit, c’est un trait de côte, des reliefs en arrière-plan, dans un blanc sur-saturé, comme à contre-jour. Plein soleil, pour rester dans la référence cinématographique. Boëdic, dont la poésie pourrait disparaître si on la limitait aux dernières agitations de son propriétaire (privé), mais dont les 11ha et les 9m d’altitude (Gervaise est le peintre de la hauteur relative) n’avait cette identité topologique forte, au Nord du Golfe, à l’Est de l’embouchure de la rivière de Vannes, parallèle à la presqu’île de Séné, séparée de Langle par un espace marin. À la pointe Ouest de l’île, une chapelle sert d’amer aux marins, et c’est à cette distance que Gervaise va l’envisager, pour ce qu’elle est, d’abord, un pan de terre sur la mer, isolée et inoffensive, pour ce qu’elle représente à l’homme ensuite, une idée même de son retrait et de son isolement. L’endroit écarté, où d’être homme d’honneur. Il la dessine de son trait sûr, de loin, puis joue des techniques modernes de son appareil photo. Mais pas pour le cliché, pour l’effet, qu’il cherche à reproduire, sur le papier dessin, par gradation, exponentielle : plus on s’approche de Boëdic, plus elle semble suggérer qu’elle n’est pas neutre et que, comme toutes les îles, elle ne se laissera pas gagner facilement. Le point de vue le plus augmenté, par l’effet de l’acqua qui calque, donne un psycho-diagnostic mémoriel fascinant, comme une somme de toutes ses ombres. Des tempêtes de l’âme. Si je regarde ce quadriptyque, je suis en relation avec toutes les possibilités de l’être, dans son évolution : celui que je suis, celui que j’aurais pu être. C’est la magie des toiles que de contenir ce qu’on y voit, rien de plus. D’ailleurs, ça ne s’analyse pas, un Gervaise, ça se vit, et ça dépasse de très loin Gervaise lui-même, au delà de la métonymie ; celui que j’ai chez moi – mieux, celui que j’ai offert – n’est plus à lui, il lui échappe, et plus encore : il est l’œuvre de celui qui passe devant, tous les jours, sa réalisation. Ou sa projection : aller à Boëdic comme on est allé à Ouessant, pas forcément pour y être, mais pour savoir qu’on peut y être, accéder, d’un coup, à l’autre côté du miroir. Accepter, comme lui, qu’on en est aux deux tiers des quatre temps, et que la tempête s’annonce.

Il y a sans doute des façons plus conventionnelles et plus académiques d’aborder l’œuvre de Gervaise, l’œuvre d’un peintre en particulier. Mais la technique n’est jamais qu’une sale manie et l’obsession est bien plus conséquente, le concernant. Le travail effréné, la multiplication des petits formats – il n’a plus d’atelier, et une récente décision de justice le condamne à ne plus en avoir – le transfert, en peinture, du Nulla dies sine linea, qui fonctionne aussi, suffit à la matière. "Quand il perçoit une image, une possible aquarelle, s’il ne peut la peindre in situ, il s’en saisit, l’ancre, s’il le faut, par le biais de la photographie puis la projette sur son ordinateur. Là, emmitouflé dans son pashimina cachemire, il trace d’abord les contours, dessine d’un trait juste et classique puis accole les couleurs, d’une main qui retransmet ce que l’émotion lui transmet. Quand Gervaise peint, c’est une neuroanatomie des émotions, oui, pas l’esquisse de leur théorie Ce qu’il doit reconnaître, dans sa toile, c’est le mouvement, les strates du ciel, ses contrastes. Tout doit bouger, sur le mur de celui qui acquerra la toile, à condition qu’il sache être patient : quand on regarde un tableau, il faut lui laisser le temps de l’effet, sinon c’est de la consommation. » a-t-on déjà écrit de lui. Dans un « Portrait de mémoire » joliment titré L’inlandsis qui l’appelle. Il sait pourquoi.

[1] Girafe lymphatique, dessins de Franck Gervaise, le Réalgar, 2018

[2] De Baudelaire au surréalisme, Marcel Raymond, Essai, Éditions Corrêa, 1933.

29/03/2021 | Lien permanent

Au Colophon des routes (3/4).

Le domaine des Murmures, donc. Dans la salle du haut où l’on s’est encore réfugié le dimanche matin, Carole Martinez fait salle comble. On n’en finit pas de rajouter des chaises pour l’entendre parler de son Esclarmonde. Tout le monde converge vers les grands yeux bleus de cette femme qui a trouvé, disais-je, le rapport exact entre ce qu’on attend de la littérature et ce qu’un écrivain peut lui demander : son style – même si le mot ne veut rien dire – est un peu rigide, austère, très classique (de la sonorité des subjonctifs imparfait dans la lecture) mais le récit est haletant et qui plus est original. Elle est devenue un auteur à succès et ce sont ces succès-là qui font qu’on peut croire encore à l’humain : parce qu’il y a une exigence, réelle, un refus de la facilité. Pas de tournoi ni d’images d’Epinal de ce qu’est le Moyen-âge, mais un contexte/prétexte littéraire. En traitant de sa recluse, elle parle des femmes, Carole, en parlant des femmes, elle traite du monde, de la Beauté qu’elle voudrait pouvoir peindre, du pouvoir, aussi. Esclarmonde dirige l’univers qui l’entoure et auquel elle n’a plus accès ; dans le même temps – pour moi la plus belle phrase du roman – la vieille nourrice la reprend quand elle se met à envier la vie des pauvres, leur prétendue insouciance. On pourrait en faire une lecture contemporaine, facilement, de ce Domaine des Murmures, mais Carole, aussi diserte en public que rigoureuse à l’écrit, digresse, déjà, mouline des bras, fouille dans son sac pour trouver ses lunettes : le mistral et le pollen d’acacia ont déjà fait une victime, la veille. Enfin deux, avec mon exemplaire de son roman, qu’elle m’a rendu au petit-déjeuner, désolée de n’avoir eu que ça sous la main pour tuer le moustique qui l’importunait. Elle parle, le public est conquis, il sait qu’il se passe quelque chose, que plus tard, ils diront qu’ils ont eu Carole Martinez, à Grignan et que là aussi, le murmure se fera. Denis Bruyant la couve des yeux, un peu inquiet quand même à l’idée qu’elle délaisse ses questions. Les lectures d’extraits sont nombreux, je me demande ce qu’en attendent les lecteurs, toujours : une confirmation de leur musique personnelle, un moment suspendu, comme ça, entre les deux extrémités de la chaîne du livre ? Elle lit, parfois à plat, parfois avec force, dans la salle, on demande la page pour pouvoir suivre, comme dans les concerts classiques. Elle fait ce qu’une impulsion, un jour - un pari entre copines sur son féminisme, peut-être – l’a amenée à faire partout en France et plus encore. J’ai parlé avec elle, la veille, du danger que représente un tel succès : la promotion d’un livre empêche bien souvent l’écriture d’un autre et le tarissement, toujours, menace l’auteur. J’ai compris en l’écoutant que ses garde-fous étaient bien huilés et que seule la fatigue la guettait, dans ce parcours incessant. Je pense, un instant, qu’il va être difficile de prendre la parole après elle, mais je chasse la sensation pour profiter du moment. Je regarde mon fils qui est arrivé et qui, lui, ne sait pas ce qu’il est en train de vivre, qui prend ça pour deux heures de français supplémentaires dans sa semaine, un dimanche qui plus est. Les questions sont multiples là-aussi, même s’il n’y a rien à rajouter sur un roman pareil : quelques détails, locaux, sur telle légende, ou telle histoire. On comprend qu’elle est allée jouer les reporters pour inscrire son histoire dans une réalité terrestre, locale. La seule démarche possible, épistémologique, quand on s’empare d’une histoire et qu’on n’en connaît rien. La contrepartie du succès, c’est qu’on manque un peu d’air dans cette salle du haut, et que le temps s’écoule, qu’elle doit partir, qu’elle ne peut pas rester plus longtemps. Qu’il reste des dizaines de livres à signer, ceux qui ont été lus en attendant qu’elle arrive, ceux qu’on a achetés pendant qu’elle parlait et qu’on lira dans le souvenir de ce qu’elle en a dit. Et puis il reste un (grand) lièvre à soulever, si je me fie à l’étymologie de l’expression, qui est de voir avant les autres. Je sais, les membres du comité savent que c’est à moi qu’ils ont donné le prix du Jury. Que j’aurais attribué à Carole Martinez. Qui en a eu beaucoup, beaucoup, dont un en devançant Wilfried N’Sondé, qui était le vendredi soir chez moi. Qui en a déduit en souriant qu’en « battant » Carole Martinez qui l’a battu lui, je le battrais donc. Un syllogisme dont on peut imaginer qu’il a parfois lieu dans des esprits tordus, mais pas là. Dans les sélections, c’est d’être choisi qui compte, pas d’être élu. Je le pensais à Lettre-Frontière, je ne peux que le penser encore. Dans l’instant, c’est le temps des murmures qui compte, je sais que, dans l’après-midi, des personnes venues pour elle ne seront plus là pour moi. Mais ce qu’elle m’offre, c’est la possibilité de dire ce que je suis venu dire dans la foulée de sa présence. La première des fées dont parlera – sans que j’en sache rien sur le moment – Laurence Tardieu. Chantal est forcée d’interrompre la rencontre : il y a beaucoup d’impératifs qui suivent et personne ne comprendrait que les livres ne soient pas signés. Qu’on ne peut pas prendre le risque, non plus, de coupler la remise du prix et la signature des romans : élue, elle manquerait à l’appel. Non élue, l’impétrant se sentirait bien seul et souffrirait de la comparaison. En nombre. Le matin, pendant qu’elle se débattait avec sa tartine, je lui ai dit à quel point j’aurais détesté qu’elle pense que je profitais d’elle pour parler de moi – ou qu’on le faisait pour moi, à mon insu. J’étais venu sans carte de visite, mais avec la critique que j’avais faite de son roman, comme des autres. Elle a aimé, en a redemandé, ne s’est offusquée de rien. Elle est généreuse, Carole, comme les autres, elle a donné beaucoup, ici. Elle ne sait pas à quel point, pourtant, je suis fier que nos deux histoires – celles qu’on raconte – soient réunies. Un temps. Un de ceux qu’on arrête, que j’adore arrêter. Comme j’adore que mon nom soit inscrit en petit au-dessus de celui d’Alain Larrouquis, en gros. C’est celle-ci, et simplement celle-ci, ma victoire.

Le domaine des Murmures, donc. Dans la salle du haut où l’on s’est encore réfugié le dimanche matin, Carole Martinez fait salle comble. On n’en finit pas de rajouter des chaises pour l’entendre parler de son Esclarmonde. Tout le monde converge vers les grands yeux bleus de cette femme qui a trouvé, disais-je, le rapport exact entre ce qu’on attend de la littérature et ce qu’un écrivain peut lui demander : son style – même si le mot ne veut rien dire – est un peu rigide, austère, très classique (de la sonorité des subjonctifs imparfait dans la lecture) mais le récit est haletant et qui plus est original. Elle est devenue un auteur à succès et ce sont ces succès-là qui font qu’on peut croire encore à l’humain : parce qu’il y a une exigence, réelle, un refus de la facilité. Pas de tournoi ni d’images d’Epinal de ce qu’est le Moyen-âge, mais un contexte/prétexte littéraire. En traitant de sa recluse, elle parle des femmes, Carole, en parlant des femmes, elle traite du monde, de la Beauté qu’elle voudrait pouvoir peindre, du pouvoir, aussi. Esclarmonde dirige l’univers qui l’entoure et auquel elle n’a plus accès ; dans le même temps – pour moi la plus belle phrase du roman – la vieille nourrice la reprend quand elle se met à envier la vie des pauvres, leur prétendue insouciance. On pourrait en faire une lecture contemporaine, facilement, de ce Domaine des Murmures, mais Carole, aussi diserte en public que rigoureuse à l’écrit, digresse, déjà, mouline des bras, fouille dans son sac pour trouver ses lunettes : le mistral et le pollen d’acacia ont déjà fait une victime, la veille. Enfin deux, avec mon exemplaire de son roman, qu’elle m’a rendu au petit-déjeuner, désolée de n’avoir eu que ça sous la main pour tuer le moustique qui l’importunait. Elle parle, le public est conquis, il sait qu’il se passe quelque chose, que plus tard, ils diront qu’ils ont eu Carole Martinez, à Grignan et que là aussi, le murmure se fera. Denis Bruyant la couve des yeux, un peu inquiet quand même à l’idée qu’elle délaisse ses questions. Les lectures d’extraits sont nombreux, je me demande ce qu’en attendent les lecteurs, toujours : une confirmation de leur musique personnelle, un moment suspendu, comme ça, entre les deux extrémités de la chaîne du livre ? Elle lit, parfois à plat, parfois avec force, dans la salle, on demande la page pour pouvoir suivre, comme dans les concerts classiques. Elle fait ce qu’une impulsion, un jour - un pari entre copines sur son féminisme, peut-être – l’a amenée à faire partout en France et plus encore. J’ai parlé avec elle, la veille, du danger que représente un tel succès : la promotion d’un livre empêche bien souvent l’écriture d’un autre et le tarissement, toujours, menace l’auteur. J’ai compris en l’écoutant que ses garde-fous étaient bien huilés et que seule la fatigue la guettait, dans ce parcours incessant. Je pense, un instant, qu’il va être difficile de prendre la parole après elle, mais je chasse la sensation pour profiter du moment. Je regarde mon fils qui est arrivé et qui, lui, ne sait pas ce qu’il est en train de vivre, qui prend ça pour deux heures de français supplémentaires dans sa semaine, un dimanche qui plus est. Les questions sont multiples là-aussi, même s’il n’y a rien à rajouter sur un roman pareil : quelques détails, locaux, sur telle légende, ou telle histoire. On comprend qu’elle est allée jouer les reporters pour inscrire son histoire dans une réalité terrestre, locale. La seule démarche possible, épistémologique, quand on s’empare d’une histoire et qu’on n’en connaît rien. La contrepartie du succès, c’est qu’on manque un peu d’air dans cette salle du haut, et que le temps s’écoule, qu’elle doit partir, qu’elle ne peut pas rester plus longtemps. Qu’il reste des dizaines de livres à signer, ceux qui ont été lus en attendant qu’elle arrive, ceux qu’on a achetés pendant qu’elle parlait et qu’on lira dans le souvenir de ce qu’elle en a dit. Et puis il reste un (grand) lièvre à soulever, si je me fie à l’étymologie de l’expression, qui est de voir avant les autres. Je sais, les membres du comité savent que c’est à moi qu’ils ont donné le prix du Jury. Que j’aurais attribué à Carole Martinez. Qui en a eu beaucoup, beaucoup, dont un en devançant Wilfried N’Sondé, qui était le vendredi soir chez moi. Qui en a déduit en souriant qu’en « battant » Carole Martinez qui l’a battu lui, je le battrais donc. Un syllogisme dont on peut imaginer qu’il a parfois lieu dans des esprits tordus, mais pas là. Dans les sélections, c’est d’être choisi qui compte, pas d’être élu. Je le pensais à Lettre-Frontière, je ne peux que le penser encore. Dans l’instant, c’est le temps des murmures qui compte, je sais que, dans l’après-midi, des personnes venues pour elle ne seront plus là pour moi. Mais ce qu’elle m’offre, c’est la possibilité de dire ce que je suis venu dire dans la foulée de sa présence. La première des fées dont parlera – sans que j’en sache rien sur le moment – Laurence Tardieu. Chantal est forcée d’interrompre la rencontre : il y a beaucoup d’impératifs qui suivent et personne ne comprendrait que les livres ne soient pas signés. Qu’on ne peut pas prendre le risque, non plus, de coupler la remise du prix et la signature des romans : élue, elle manquerait à l’appel. Non élue, l’impétrant se sentirait bien seul et souffrirait de la comparaison. En nombre. Le matin, pendant qu’elle se débattait avec sa tartine, je lui ai dit à quel point j’aurais détesté qu’elle pense que je profitais d’elle pour parler de moi – ou qu’on le faisait pour moi, à mon insu. J’étais venu sans carte de visite, mais avec la critique que j’avais faite de son roman, comme des autres. Elle a aimé, en a redemandé, ne s’est offusquée de rien. Elle est généreuse, Carole, comme les autres, elle a donné beaucoup, ici. Elle ne sait pas à quel point, pourtant, je suis fier que nos deux histoires – celles qu’on raconte – soient réunies. Un temps. Un de ceux qu’on arrête, que j’adore arrêter. Comme j’adore que mon nom soit inscrit en petit au-dessus de celui d’Alain Larrouquis, en gros. C’est celle-ci, et simplement celle-ci, ma victoire.

17/05/2012 | Lien permanent

Page : 1 2