14/02/2026

La première séance.

PS : Allez, je me mouille : mes deux préférés, Reka – déjà croqué dans les Figures Singulières – dont on pense qu’il ne fera que dessiner pendant la première moitié et qui s’avoue, dès qu’il parle, d’une humanité folle ; et Zarouati, dont le travail m’était opaque jusqu’à ce qu’il dévoile ses dessins sur des notices pharmaceutiques, ces textes que personne ne lit.

22:57 Publié dans Blog | Lien permanent

03/02/2026

La route.

J'aime bien ces moments qui frétillent d'eux-mêmes, qui annoncent des beaux jours à venir, des étapes supplémentaires au parcours, qu'on tient sans se soucier des jugements, des avis péremptoires ou des marques de scepticisme permanent. "La haine des absents", c'est un texte qui me tient à coeur depuis longtemps, que j'ai transformé en chanson et que Eric Hostettler a composée et interprétée, comme souvent depuis plus de quinze ans. Il dit beaucoup de ceux qui nous ont accompagnés, tous les deux, sur la route, qu'on a perdus, naturellement ou par accident, par malentendu ou lassitude, personne ne sait vraiment, sauf dans les deux premiers cas. Ça ne sera jamais l'acteur du siècle, Hostett', ça n'est pas ce qu'on lui demande, mais là, sur un couplet, avec sa casquette de Springsteen de Bellegarde - j'ai la même! - quelque chose se passe, et quelque chose se passera pour ceux qui resteront curieux, bientôt.

10:29 Publié dans Blog | Lien permanent

25/01/2026

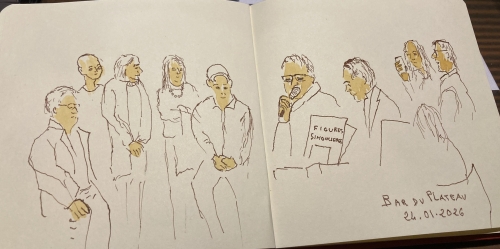

L'appeau des FS*.

photo: Karine Hermet

Dessin : Christine Puech.

07:00 Publié dans Blog | Lien permanent

10/01/2026

Présentation d'une ville (vol.3)

ou vous en remettre à Laurent Cachard. Pour ce 3e tome de ses Figures Singulières, LC remet l’ouvrage sur le métier, une entreprise désormais reconnaissable entre toutes, malgré les ersatz qu’elle suscite, poursuivant son patient travail de plume- sismographe : aller à hauteur de Sétoises et de Sétois, tendre l’oreille, recueillir la parole, la ciseler serrée sans la lisser, comme on prend le pouls d’un port — sans folklore inutile, sans révérence excessive. Un dosage attentif qui a fait ses preuves jusque-là : deux cuillères de miel pour une cuillère de fiel (léger). LC ne cherche ni l’hagiographie ni l’anecdote. Ce sont des trajectoires plus que des destins, des équilibres précaires entre enracinement et fuite. Le portrait devient un miroir oblique, où l’auteur et son modèle se reflètent, dans une alterbiographie assumée.

Souffrez que certaines confessions ou indiscrétions seraient restées enfouies sans l’art de ce Canut, loin des canulars ambiants. Quand pour d’autres portraiturés, on attend toujours, dans la Venise langue de peille, le mousseur qui réduirait le débit de leur conversation, comme il le fait pour l’eau du robinet.

La lecture avance ainsi comme une déambulation dans L’Expo FS ! de la médiathèque cet été : on reconnaît une voix, un visage, parfois le sien. On comprend surtout que ces Figures ne figent rien. Elles circulent, respirent, s’échappent. Et lorsque se referme ce FS3, il reste moins une galerie de portraits qu’un sentiment persistant assaisonné par LC du meilleur sel : à Sète, les histoires ne demandent pas à être admirées, seulement à être racontées, avant de retourner se mêler au vent et au brouhaha des halles.

Les Figures Singulières, vol.3, sortie le 24.01.2026 à 11h au Bar du Plateau

et disponibles sur le site de l'éditeur : https://www.audasud.fr/figures-singulieres-tome-3

Jean-Renaud Cuaz

11:01 Publié dans Blog | Lien permanent

11/12/2025

Nous nous sommes tant aimés.

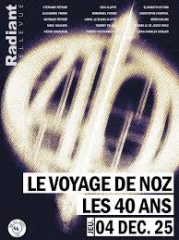

On ne sait pas encore s’ils se sont immédiatement projetés sur les 50 ans (de scène), mais on ne se remet pas facilement d’un tel Everest émotionnel quand sur deux soirs, opposés et complémentaires, six-cents personnes vous font passer l’idée forte que vous n’avez pas fait ça pour rien. Toute une vie validée par acclamation, ça a de l’allure, même s’il faut retrouver le réel. Accepter que ce ne soit que ça, cette intensité poussée au paroxysme, aussitôt envolée quand les lumières s’éteignent. C’est sans doute pour ça qu’après le concert, on trouve autant de personnes qui restent à distance que d’autres qui cherchent à vous happer, les premiers n’ayant pas envie, qui sait, de vous voir régurgité en simple mortel. Deux heures plus tôt, c’est par un vieux titre qu’ils ont ouvert le bal, Nous nous sommes tant aimés, un des nombreux emprunts cinéphiliques de la soirée – entre Attache-moi, Pierrot le Fou ou Mauvais sang, entre autres. Dans le film d’Ettore Scola, Gianni, Nicola et Antonio se heurtent aux lendemains qui ne chantent plusaprès avoir connu les fulgurances de la Résistance, fabriquent, entre contingences et idéaux, une histoire de l’Italie sur trente ans, jusqu’aux 70’s. Ces années pendant lesquelles le petit Pétrier se construisait des histoires mentales, dans sa chambre, inventant des disques – pochettes comprises – sans savoir poser une note de musique. Là, ils sont beaucoup plus nombreux, sur la scène du Radiant, mais la question est la même, d’autant que les temps se sont abolis d’eux-mêmes, les partants n’ayant jamais été aussi présents que ces dernières années, avec l’idée sous-jacente qu’ils pourraient ne plus jamais repartir. Parce qu’il y a dans la durée la notion permanente de recommencement, l’idée d’un projet qui comprend sa propre genèse : sans doute dans les premières notes de Lady Winter était-il déjà contenu, mais sans perception de sa forme. Quand ils jouent sur la scène du Radiant, Pétrier, Perrin (X2) & Co. retrouvent des sensations qu’ils ont déjà connues – j’ai vécu la scène avant - enrichies par l'expérience et la réflexion d'une vie entière. Ils ne diront pas s’ils ont trouvé vieillies, dans la pénombre de la salle, les personnes qui les suivent depuis longtemps, ce serait 1) reconnaître qu’ils n’ont pas échappé au temps non plus 2) briser le cours de la réminiscence qui fait création, donne le matériau d’écriture et de composition. Puisqu’il n’y a pas de linéarité, il s’agit de la créer et quelque part, dans un multivers, tous ceux qui ne sont plus là – Jean, Sandra « Fleur de Métal », Éric et les autres, mais finalement pas tant que ça : en 40 ans, on aurait pu compter plus de pertes, à commencer par moi - auront eu leur concert parallèle, fait de tous ces titres qui n’ont pas été choisis*, d’une connivence que nous ne comprendrions pas, de toute manière. Quand on relie les deux pans d’une longue époque, on prend un double risque, celui de ne pas être fidèle à ce que l’on était (la théorie du salaud), celui de trop concéder à la mélancolie quand tout est encore à refaire, quand on a encore tant de choses à vivre : rien n’a vraiment changé. Et si justement l’on met en lien le début et la fin du Voyage, l’œuvre en elle-même devient un manifeste(o) et sa réalisation à la fois : le projet initial, ramené sur le devant de la scène, acquiert une nouvelle valeur, en soi. Le palimpseste mémoriel que se sont offert les Noz, au Radiant – avant même de l’offrir aux autres – ce questionnement sur le temps, l’Art et la mémoire relève de l’illusion comique : pendant 2h30, chacun a pu replonger dans ses jeunes années, se croire, de nouveau les dents longues et les cheveux dans le vent. Il ne l’avait encore jamais dit jusque-là, mais Pétrier, c’est Dorian Gray, sans la décrépitude : éternel jeune homme désireux de manger le monde, qui dessine lui-même le processus de la chute inhérente, pour mieux l’éviter. Son Altesse, respectée et adorée du public, et derrière, la vraie peinture de lui-même, sous le bonnet, et l’analepse, toujours, puisqu’ainsi tout reprend de là où ça a commencé. Mieux, là où il n’est jamais allé mais où il veut nous emmener tous, cet été, à l’aube, pour rejouer Bonne-Espérance, en intégralité et costumes d’époque. En plein air, près d’un lac et jusqu’au mur, la limite de tout ce qui est civilisé. Et là, nous saurons.

On ne sait pas encore s’ils se sont immédiatement projetés sur les 50 ans (de scène), mais on ne se remet pas facilement d’un tel Everest émotionnel quand sur deux soirs, opposés et complémentaires, six-cents personnes vous font passer l’idée forte que vous n’avez pas fait ça pour rien. Toute une vie validée par acclamation, ça a de l’allure, même s’il faut retrouver le réel. Accepter que ce ne soit que ça, cette intensité poussée au paroxysme, aussitôt envolée quand les lumières s’éteignent. C’est sans doute pour ça qu’après le concert, on trouve autant de personnes qui restent à distance que d’autres qui cherchent à vous happer, les premiers n’ayant pas envie, qui sait, de vous voir régurgité en simple mortel. Deux heures plus tôt, c’est par un vieux titre qu’ils ont ouvert le bal, Nous nous sommes tant aimés, un des nombreux emprunts cinéphiliques de la soirée – entre Attache-moi, Pierrot le Fou ou Mauvais sang, entre autres. Dans le film d’Ettore Scola, Gianni, Nicola et Antonio se heurtent aux lendemains qui ne chantent plusaprès avoir connu les fulgurances de la Résistance, fabriquent, entre contingences et idéaux, une histoire de l’Italie sur trente ans, jusqu’aux 70’s. Ces années pendant lesquelles le petit Pétrier se construisait des histoires mentales, dans sa chambre, inventant des disques – pochettes comprises – sans savoir poser une note de musique. Là, ils sont beaucoup plus nombreux, sur la scène du Radiant, mais la question est la même, d’autant que les temps se sont abolis d’eux-mêmes, les partants n’ayant jamais été aussi présents que ces dernières années, avec l’idée sous-jacente qu’ils pourraient ne plus jamais repartir. Parce qu’il y a dans la durée la notion permanente de recommencement, l’idée d’un projet qui comprend sa propre genèse : sans doute dans les premières notes de Lady Winter était-il déjà contenu, mais sans perception de sa forme. Quand ils jouent sur la scène du Radiant, Pétrier, Perrin (X2) & Co. retrouvent des sensations qu’ils ont déjà connues – j’ai vécu la scène avant - enrichies par l'expérience et la réflexion d'une vie entière. Ils ne diront pas s’ils ont trouvé vieillies, dans la pénombre de la salle, les personnes qui les suivent depuis longtemps, ce serait 1) reconnaître qu’ils n’ont pas échappé au temps non plus 2) briser le cours de la réminiscence qui fait création, donne le matériau d’écriture et de composition. Puisqu’il n’y a pas de linéarité, il s’agit de la créer et quelque part, dans un multivers, tous ceux qui ne sont plus là – Jean, Sandra « Fleur de Métal », Éric et les autres, mais finalement pas tant que ça : en 40 ans, on aurait pu compter plus de pertes, à commencer par moi - auront eu leur concert parallèle, fait de tous ces titres qui n’ont pas été choisis*, d’une connivence que nous ne comprendrions pas, de toute manière. Quand on relie les deux pans d’une longue époque, on prend un double risque, celui de ne pas être fidèle à ce que l’on était (la théorie du salaud), celui de trop concéder à la mélancolie quand tout est encore à refaire, quand on a encore tant de choses à vivre : rien n’a vraiment changé. Et si justement l’on met en lien le début et la fin du Voyage, l’œuvre en elle-même devient un manifeste(o) et sa réalisation à la fois : le projet initial, ramené sur le devant de la scène, acquiert une nouvelle valeur, en soi. Le palimpseste mémoriel que se sont offert les Noz, au Radiant – avant même de l’offrir aux autres – ce questionnement sur le temps, l’Art et la mémoire relève de l’illusion comique : pendant 2h30, chacun a pu replonger dans ses jeunes années, se croire, de nouveau les dents longues et les cheveux dans le vent. Il ne l’avait encore jamais dit jusque-là, mais Pétrier, c’est Dorian Gray, sans la décrépitude : éternel jeune homme désireux de manger le monde, qui dessine lui-même le processus de la chute inhérente, pour mieux l’éviter. Son Altesse, respectée et adorée du public, et derrière, la vraie peinture de lui-même, sous le bonnet, et l’analepse, toujours, puisqu’ainsi tout reprend de là où ça a commencé. Mieux, là où il n’est jamais allé mais où il veut nous emmener tous, cet été, à l’aube, pour rejouer Bonne-Espérance, en intégralité et costumes d’époque. En plein air, près d’un lac et jusqu’au mur, la limite de tout ce qui est civilisé. Et là, nous saurons.

NB: Les Noz d'émeraude, malheureusement absent jeudi dernier, ressortira au 1er trimestre 2026 avec une édition augmentée. Nouveau format, nouveau papier, nouvelles rencontres.

*Le Voyage

J’empire

Nouvelle Star

Le cimetière d’Orville

Rien vu venir

Juste avant la fin du monde

Cheval Punk

Sculpture lente

Le match du siècle

Marie-Fleur

Une histoire de cul

Mathématiques modernes

Anassaï

Aurélia

Le Signe

End of the story

La fête s’achève

17:14 Publié dans Blog | Lien permanent

02/12/2025

À pieds joints.

A priori, le fait que David Allouche, auteur de deux romans, écrive une pièce de théâtre sur un romancier auteur de deux romans qui veut écrire une pièce de théâtre – le plus difficile des arts ! - n’était pas fait pour me convaincre, la mise en abyme étant un effet qui se voit, souvent, un peu trop. Surtout après avoir plongé, en apnée, dans le théâtre minimaliste et éprouvant de Laurent Mauvignier. Et puis la langue, le rythme, l’idée que cet homme d’une cinquantaine d’années (sic) consacre sa vie dérisoire à aller voir du théâtre (toutes les pièces de théâtre !) m’a intrigué et j’ai poussé la petite cinquantaine de pages du monologue pour savoir ce qu’il allait advenir de cet individu indécis en tout sauf dans la projection de sa propre fin. Je mourrai au théâtre, dit-il, de façon spectaculaire, en respectant les unités du genre, mettant fin ainsi au questionnement qui ponctue le récit (a-t-il vécu ou pas ? aimé (bien) ou pas ?). On pourrait vite le trouver geignard si sa métaphysique ne finissait pas par épouser des questions plus larges, comme la religion du père et, au-delà, celle de Sarah, dont on pût croire, au nom, qu’elle était juive mais elle ne l’était pas. Et quand arriva le 7octobre, c’est Roméo & Juliette qu’on rejoua, sans qu’il fût Roméo pour autant. Tiens! Sarah, c’est aussi le nom du personnage féminin, qu’on vit in abstentia, via l’amour impossible que lui porte le troisième contrebassiste (tout au fond, en haut), de la pièce de Süskind évoquée dans l’énumération de départ - ce qui par ailleurs est lui faire beaucoup d’honneur…

A priori, le fait que David Allouche, auteur de deux romans, écrive une pièce de théâtre sur un romancier auteur de deux romans qui veut écrire une pièce de théâtre – le plus difficile des arts ! - n’était pas fait pour me convaincre, la mise en abyme étant un effet qui se voit, souvent, un peu trop. Surtout après avoir plongé, en apnée, dans le théâtre minimaliste et éprouvant de Laurent Mauvignier. Et puis la langue, le rythme, l’idée que cet homme d’une cinquantaine d’années (sic) consacre sa vie dérisoire à aller voir du théâtre (toutes les pièces de théâtre !) m’a intrigué et j’ai poussé la petite cinquantaine de pages du monologue pour savoir ce qu’il allait advenir de cet individu indécis en tout sauf dans la projection de sa propre fin. Je mourrai au théâtre, dit-il, de façon spectaculaire, en respectant les unités du genre, mettant fin ainsi au questionnement qui ponctue le récit (a-t-il vécu ou pas ? aimé (bien) ou pas ?). On pourrait vite le trouver geignard si sa métaphysique ne finissait pas par épouser des questions plus larges, comme la religion du père et, au-delà, celle de Sarah, dont on pût croire, au nom, qu’elle était juive mais elle ne l’était pas. Et quand arriva le 7octobre, c’est Roméo & Juliette qu’on rejoua, sans qu’il fût Roméo pour autant. Tiens! Sarah, c’est aussi le nom du personnage féminin, qu’on vit in abstentia, via l’amour impossible que lui porte le troisième contrebassiste (tout au fond, en haut), de la pièce de Süskind évoquée dans l’énumération de départ - ce qui par ailleurs est lui faire beaucoup d’honneur…

Il y a du lyrique, sur quelques envolées, du pathétique, au sens propre, dans la façon dont l’homme s’expose et commande deux coupes de Ruinart au Bar de la Comédie française pour les boire seul. Il y a dans l’illusion comique des références précises aux ainés (Molière et Corneille), à la mythologie, une réflexion sur le temps (je fus tout et ne suis plus rien), ses mutations brusques, une autre sur l’écriture elle-même, pieds nus sur le parquet. Et dans l’emprunt à Hamlet (words !words !words !), le danger qui guette tout exercice de création : le mot de trop. En 50 pages, peu de risques (l’auteur avoue lui-même avoir privilégié des romans courts pour ne pas ennuyer), même si – la règle d’une critique, trois caresses pour un coup de griffe – la dernière scène ne paraît pas apporter grand-chose à l’ensemble. Il faudra la voir jouée – les didascalies sont comprises – cette pièce, souhaiter qu’elle le soit avec beaucoup de finesse, par un acteur tout en retenue. Mais c’est (toujours) à Louis Jouvet, quand on parle de théâtre, que revient, dans le Comédien désincarné, la chute (la Chute !) : Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre.

13:37 Publié dans Blog | Lien permanent

13/11/2025

Mathias & Marie - 10 ans.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La thématique des dix ans m’a toujours porté et j’envisage de retourner à Ouessant en 2027 parce que j’ai métaphoriquement promis d’y faire le Voyage tous les dix ans, peut-être. Forcément, le souvenir du 13.11.15 est prégnant, je dois y accoler la difficulté d’être loin des miens quand c’est arrivé, d’avoir eu l’impression de ne pas pouvoir les protéger, même s’ils n’étaient menacés en rien. Dix ans d’études, de témoignages, de reportages (j’évacue tous ceux qui jouent la carte de la musique dramatique…) m’ont permis de comprendre mieux ce syndrome, l’idée qu’on ait été touché soi-même alors que rien ne peut remplacer – hélas – ce qu’ont vécu les vraies victimes et, plus encore, la culpabilité avec laquelle doivent vivre ceux qui ont échappé à la mort sans savoir pourquoi. Qui doivent se demander pourquoi eux sont (encore) là et pourquoi d’autres non. Il y a dix ans, j’avais choisi, au hasard, ces deux-là, Mathias et Marie, sans rien en savoir, je les avais isolés, un temps, du reste des victimes pour qu’on mette un visage sur un temps qu’on avait fauché, celui qu’il leur restait à vivre, les projets, les amours… Sans doute parce qu’ils avaient l’âge, à peu de choses près, de mon propre enfant, que parler d’eux empêcherait de les savoir morts tout à fait. Depuis, une association leur a été consacrée, dans une réalité qui convient davantage que la seule façon que j’ai trouvée de parler d’eux à cet instant-là. Depuis, je lis qu’il est de plus en plus difficile pour les familles des victimes de ce vendredi noir de n’entendre parler que du Bataclan, et pas des autres lieux de carnage. Même la commémoration est sélective, si on n’y fait pas attention. Depuis, j’ai écrit, comme beaucoup d’autres, une chanson pour Éric Hostettler, trois jours après les faits, le temps de me reprendre. Même si on ne se remet jamais de ça, si un tel repère partagé dans les existences de chacun nous a tous figés ce jour-là, à l’âge que nous avions, à ce que nous vivions alors. Cette notion d’événement qui m’a toujours interpellé, qui varie selon que l’on est historien, philosophe ou, au plus près, secouriste, policier.

La tuerie de Charlie-Hebdo avait déjà bien atteint notre idéal de société juste et commune ; celles du 13.11, quand j’y repense, cliniquement, l’a achevé, en ce qui me concerne, même si la solidarité immédiate a été belle, spontanée. J’envie ceux qui y croient encore, moi, je me suis mis en retrait, ne survis que par la Beauté. Et si je repense à Mathias et Marie, c’est parce que je pense à tous les autres : les morts, les blessés, les traumatisés et les hébétés que nous sommes tous restés.

17:13 Publié dans Blog | Lien permanent

12/10/2025

Murat sur un Plateau.

Évidemment, il a suffi que j’annonce au public venu me rencontrer au Bar du Plateau que je tiens toujours le journal des rencontres en train de se faire pour que je procrastine et attende les premières minutes du jour d’après. Mais c’était hier (donc) matin, et j’ai présenté Un monde sans Murat pour la première fois en public, sans assistance – ni interviewer, ni musicien – à l’ancienne : je me suis posé, et de ma voix haute j’ai parlé de Jean-Louis Murat à ceux, nombreux, qui ne le connaissaient pas ou mal. Toujours, dans ces cas-là, le souci est de se montrer clair, exhaustif et limité dans le temps, pour ne pas lasser. Toute proportion gardée, je garderai jusqu’au bout le souvenir d’un Axel Kahn clôturant les Assises de la bioéthique, à Paris VIII, sans note, demandant à l’assesseur de combien de temps il disposait (20mn) et organisant sa prise de parole en fonction. C’est avec moins de gravité, simplement, que j’ai parlé de Murat, de ce qui nous liait et, surtout, de ce qui a provoqué ce besoin d’écrire ce livre sur lui. J’ai évoqué la construction de l’ouvrage, l’importance de son sous-titre, Variations, puisqu’il comprend des genres différents comme le portrait, l’entretien, la chronique et la nouvelle. J’ai évoqué ce fameux premier article de blog, en 2009, qui a tout entraîné, puis les thématiques développées dans les nouvelles, dont l’Irrégulière, un texte que j’ai lu seul, à voix haute, a capella. J’ai parlé d’autres souvenirs qui sont venus, spontanément, comme les endimanchées – titre de la première nouvelle, la plus longue – du sourire à Drucker et, dans l’Irrégulière, de Jeanne Moreau, de Jules & Jim, d’Henri-Pierre Roché. Mes thématiques. Quand on s’adresse à un public neuf, qui ne connaît pas (encore) vos obsessions, ça marque. J'ai lu la note que j'avais envoyée à Didier le Bras pour dire à quel point le Bougnat était essentiel à ma vie; un bout de la fin de mon Irrégulière. À force, je connais les réactions, je crois pouvoir dire que ça a plu (coquetterie). Mais le plus beau, dans tout ça, c’est qu’un bon nombre de futurs lecteurs ne connaissaient pas Murat, qu’ils vont découvrir parce que je leur en ai donné envie. Je leur ai demandé de l’écouter, pas d’aller voir les vidéos de ses outrances sur Internet. Il y a quelques titres qui ont dû circuler, aujourd’hui (hier) et c’est une réussite, en soi. L’éditeur me dit que les commandes sont déjà importantes, à notre niveau, et émanent de la France entière. Ça veut dire que Un monde sans Murat bruisse déjà, un peu. Je l’ai écrit pour rendre à JLM un millième de ce qu’il m’a apporté, en trente ans : sans flagornerie – pas son genre, ni le mien – sans une once d’appropriation, puisque c’est la limite. J’ai hâte, déjà, d’être aux prochaines rencontres, hâte que d’autres s’annoncent, puisqu’un Monde sans Murat, c’est un monde que l’on se doit de partager, et pas seulement entre nous. Merci à Sarah et Rebecca, toujours là pour moi.

Évidemment, il a suffi que j’annonce au public venu me rencontrer au Bar du Plateau que je tiens toujours le journal des rencontres en train de se faire pour que je procrastine et attende les premières minutes du jour d’après. Mais c’était hier (donc) matin, et j’ai présenté Un monde sans Murat pour la première fois en public, sans assistance – ni interviewer, ni musicien – à l’ancienne : je me suis posé, et de ma voix haute j’ai parlé de Jean-Louis Murat à ceux, nombreux, qui ne le connaissaient pas ou mal. Toujours, dans ces cas-là, le souci est de se montrer clair, exhaustif et limité dans le temps, pour ne pas lasser. Toute proportion gardée, je garderai jusqu’au bout le souvenir d’un Axel Kahn clôturant les Assises de la bioéthique, à Paris VIII, sans note, demandant à l’assesseur de combien de temps il disposait (20mn) et organisant sa prise de parole en fonction. C’est avec moins de gravité, simplement, que j’ai parlé de Murat, de ce qui nous liait et, surtout, de ce qui a provoqué ce besoin d’écrire ce livre sur lui. J’ai évoqué la construction de l’ouvrage, l’importance de son sous-titre, Variations, puisqu’il comprend des genres différents comme le portrait, l’entretien, la chronique et la nouvelle. J’ai évoqué ce fameux premier article de blog, en 2009, qui a tout entraîné, puis les thématiques développées dans les nouvelles, dont l’Irrégulière, un texte que j’ai lu seul, à voix haute, a capella. J’ai parlé d’autres souvenirs qui sont venus, spontanément, comme les endimanchées – titre de la première nouvelle, la plus longue – du sourire à Drucker et, dans l’Irrégulière, de Jeanne Moreau, de Jules & Jim, d’Henri-Pierre Roché. Mes thématiques. Quand on s’adresse à un public neuf, qui ne connaît pas (encore) vos obsessions, ça marque. J'ai lu la note que j'avais envoyée à Didier le Bras pour dire à quel point le Bougnat était essentiel à ma vie; un bout de la fin de mon Irrégulière. À force, je connais les réactions, je crois pouvoir dire que ça a plu (coquetterie). Mais le plus beau, dans tout ça, c’est qu’un bon nombre de futurs lecteurs ne connaissaient pas Murat, qu’ils vont découvrir parce que je leur en ai donné envie. Je leur ai demandé de l’écouter, pas d’aller voir les vidéos de ses outrances sur Internet. Il y a quelques titres qui ont dû circuler, aujourd’hui (hier) et c’est une réussite, en soi. L’éditeur me dit que les commandes sont déjà importantes, à notre niveau, et émanent de la France entière. Ça veut dire que Un monde sans Murat bruisse déjà, un peu. Je l’ai écrit pour rendre à JLM un millième de ce qu’il m’a apporté, en trente ans : sans flagornerie – pas son genre, ni le mien – sans une once d’appropriation, puisque c’est la limite. J’ai hâte, déjà, d’être aux prochaines rencontres, hâte que d’autres s’annoncent, puisqu’un Monde sans Murat, c’est un monde que l’on se doit de partager, et pas seulement entre nous. Merci à Sarah et Rebecca, toujours là pour moi.

00:21 Publié dans Blog | Lien permanent