23/05/2012

Aux frontières de l'Enfance.

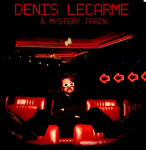

J’avais promis de parler du EP de Denis Lecarme, dont je disais ici à quel point il était rassurant, pour un animiste comme moi, de savoir qu’il y avait toujours quelque part un bout de notre enfance éternelle, fût-elle en train de s’enfoncer dans un marais berrichon. La production de ce petit bout d’album, faite de bric, de broc et des conseils avisés de BobX et de Chocko laisse un peu pantois quant au son final, absolument parfait et équilibré. Les arrangements électro de Fred Dubois, dont j’ai toujours dit le plus grand bien, ses voix en contrepoint sur « Misono », les grattes – puisqu’il en faut – saturées sur les programmations, l’assemblage est étonnant et fonctionne. Laisse quand même la part belle au texte, aux différentes tonalités du « Little Big chief », qui monte un peu en voix de tête, ajoute une pointe de gouaille (« la démocrraatie ») pour balancer ses vérités, sans prétention : juste, « ouais », rappeler ce qui est beau, en « optimiste étourdi ». Quand il chante la « foutue poésie de nos vies », Denis Lecarme se situe à mi-chemin entre la chanson réaliste, mais à peine s’aviserait-on d’y rajouter – forcément - un accordéon larmoyant, le voilà qui fredonne en italien sur fond de distorsion. Il y a plus de variété dans la version disque que dans la configuration concert, c’est le lot malheureux des chanteurs non solvables (emprunté au « Non Solvables Tour » de Guillo, Vitas & Fergessen, on dirait le nom d’une agence de notation). Il faut être super fort dans la chanson pour entrer dans la narration chantée, alterner le récit et l’oralité comme il le fait, et ça marche avec ce super fort grand monsieur, un iconoclaste qui s’est toujours mis là où on n’attendait personne. Entre la vision de sa ville qu’il a de sa fenêtre (et par effet miroir ce qui se passe dans son lit) et son « Fatalitas » amoureux – une fatalité qu’il envoie paître, puisqu’on vous dit qu’il est optimiste – les six petites chansons se succèdent, s’enchaînent, se complètent, filent un discours optimiste, amoureux, érotique, satirique, inversé quand il décrit une société des « moins d’1m » dont les adultes auraient peur (« les enfants sont méchants »). Pour les amateurs d’analogie, on croit entendre un Thiéfaine en voix mâtiné de Frehel qui chanterait du bon Higelin, puis on se rappelle qu’avec tout ce qu’il a fait et tout ce qui lui reste à raconter, Denis Lecarme n’a besoin de personne. Sauf d’autres étourdis qui, pour le coup, n’oublieraient pas de lui donner quelques euros pour avoir chez eux un disque qui ne paraîtra jamais nulle part ailleurs. On parle beaucoup de personnes dont on devrait moins parler, pas assez de celles qui nous apportent un petit bout de quelque chose. Rien ne nous empêche de rééquilibrer ça.

J’avais promis de parler du EP de Denis Lecarme, dont je disais ici à quel point il était rassurant, pour un animiste comme moi, de savoir qu’il y avait toujours quelque part un bout de notre enfance éternelle, fût-elle en train de s’enfoncer dans un marais berrichon. La production de ce petit bout d’album, faite de bric, de broc et des conseils avisés de BobX et de Chocko laisse un peu pantois quant au son final, absolument parfait et équilibré. Les arrangements électro de Fred Dubois, dont j’ai toujours dit le plus grand bien, ses voix en contrepoint sur « Misono », les grattes – puisqu’il en faut – saturées sur les programmations, l’assemblage est étonnant et fonctionne. Laisse quand même la part belle au texte, aux différentes tonalités du « Little Big chief », qui monte un peu en voix de tête, ajoute une pointe de gouaille (« la démocrraatie ») pour balancer ses vérités, sans prétention : juste, « ouais », rappeler ce qui est beau, en « optimiste étourdi ». Quand il chante la « foutue poésie de nos vies », Denis Lecarme se situe à mi-chemin entre la chanson réaliste, mais à peine s’aviserait-on d’y rajouter – forcément - un accordéon larmoyant, le voilà qui fredonne en italien sur fond de distorsion. Il y a plus de variété dans la version disque que dans la configuration concert, c’est le lot malheureux des chanteurs non solvables (emprunté au « Non Solvables Tour » de Guillo, Vitas & Fergessen, on dirait le nom d’une agence de notation). Il faut être super fort dans la chanson pour entrer dans la narration chantée, alterner le récit et l’oralité comme il le fait, et ça marche avec ce super fort grand monsieur, un iconoclaste qui s’est toujours mis là où on n’attendait personne. Entre la vision de sa ville qu’il a de sa fenêtre (et par effet miroir ce qui se passe dans son lit) et son « Fatalitas » amoureux – une fatalité qu’il envoie paître, puisqu’on vous dit qu’il est optimiste – les six petites chansons se succèdent, s’enchaînent, se complètent, filent un discours optimiste, amoureux, érotique, satirique, inversé quand il décrit une société des « moins d’1m » dont les adultes auraient peur (« les enfants sont méchants »). Pour les amateurs d’analogie, on croit entendre un Thiéfaine en voix mâtiné de Frehel qui chanterait du bon Higelin, puis on se rappelle qu’avec tout ce qu’il a fait et tout ce qui lui reste à raconter, Denis Lecarme n’a besoin de personne. Sauf d’autres étourdis qui, pour le coup, n’oublieraient pas de lui donner quelques euros pour avoir chez eux un disque qui ne paraîtra jamais nulle part ailleurs. On parle beaucoup de personnes dont on devrait moins parler, pas assez de celles qui nous apportent un petit bout de quelque chose. Rien ne nous empêche de rééquilibrer ça.

17:56 Publié dans Blog | Lien permanent

22/05/2012

Nawak.

J’aime bien me retrouver dans cet index en compagnie de William Shakespeare. Il me semble que nous pourrions prendre le thé, il me demanderait si mon Emilie n’est pas un peu inspirée de son Ophélie et moi je lui dirais « Quoi ? Pas du tout ! Pour qui me prenez-vous ? », d’un air pincé. Mais nous nous réconcilierions vite en disant du mal d’Aragon, qui n’en peut plus d’être en tête de liste mais dont on a vite perçu, sous ses mots amènes, le côté sournois. Par contre, on a beau faire, mais le Bill, là, il ne comprend rien à rien aux staliniens et aux trotskistes. Un tour au paradis des ouvriers lui ferait le plus grand bien, à mon sens.

18:07 Publié dans Blog | Lien permanent

21/05/2012

D'une postérité fragile et poussiéreuse.

Mon éditeur m'avait dit qu'on l'avait contacté à ce sujet, puis on ne lui a plus rien dit et moi, j'ai pensé qu'on m'avait fait une fausse joie. Oh, à moi, pas tellement, mais à deux personnes que je connais bien, oui, qui verront Gérard passer un petit peu plus encore à la postérité. Celle, bien poussiéreuse, des étagères qui ploient, sous la peine de ceux qui planchent davantage que par le poids des livres. Etre de mon vivant dans un manuel scolaire, même si l'on ne dit rien sur moi (mes éléments biographiques lapidaires ne leur ont-ils pas suffi?), voilà qui me fait drôle. Beaucoup plus que quand je cherche moi-même à répondre aux questions qui sont posées. Bonne chance, les enfants! Et dites à votre prof que je suis disponible, plus que Louis-Ferdinand Céline, pour venir vous rencontrer et mettre un peu de sel dans les cardons. J'écris sans doute moins bien que lui, mais je suis plus fréquentable.

Mon éditeur m'avait dit qu'on l'avait contacté à ce sujet, puis on ne lui a plus rien dit et moi, j'ai pensé qu'on m'avait fait une fausse joie. Oh, à moi, pas tellement, mais à deux personnes que je connais bien, oui, qui verront Gérard passer un petit peu plus encore à la postérité. Celle, bien poussiéreuse, des étagères qui ploient, sous la peine de ceux qui planchent davantage que par le poids des livres. Etre de mon vivant dans un manuel scolaire, même si l'on ne dit rien sur moi (mes éléments biographiques lapidaires ne leur ont-ils pas suffi?), voilà qui me fait drôle. Beaucoup plus que quand je cherche moi-même à répondre aux questions qui sont posées. Bonne chance, les enfants! Et dites à votre prof que je suis disponible, plus que Louis-Ferdinand Céline, pour venir vous rencontrer et mettre un peu de sel dans les cardons. J'écris sans doute moins bien que lui, mais je suis plus fréquentable.

"Fenêtres ouvertes", Manuel unique classe de 3ème, Bordas, 2012.

19:07 Publié dans Blog | Lien permanent

20/05/2012

Bilan.

Quand je serai à jour de tout ce qui me reste à faire, il fera sans doute nuit.

19:12 Publié dans Blog | Lien permanent

19/05/2012

Antoine Bloyé.

Je cherche, pour Nicolas Blondeau, le fichier - que j'espère avoir sauvegardé - de ma maîtrise de Lettres sur la figure du traitre dans l'oeuvre romanesque de Paul Nizan. Il est en train de lire la biographie qu'Yes Buin vient de lui consacrer. Ce fichier, je ne le trouve plus. Par contre, l'idée de faire d'Anton Alexinovitch Kreit une personne qui se demande si elle n'a pas trahi sa cause en progressant socialement, je la garde précieusement.

17:46 Publié dans Blog | Lien permanent

18/05/2012

Au Colophon des routes (4/4).

La seconde d’avant qu’on vous nomme dure une éternité. Pas par coquetterie ni par goût du suspens, puisqu’il n’y en avait pas. Pas pour ça, non, pour tout un tas d’autres raisons qui font qu’un auteur avec mon parcours arrête un peu plus l’instant au cours duquel, publiquement, on reconnaît son travail. Il se trouve qu’à Grignan, les choses s’arrangent pour être bien faites : en l’absence de la Présidente du Jury, Chantal, la libraire, chargée d’annoncer le nom du lauréat, ne l’a pas fait elle-même mais par le biais d’une lettre que Laurence Tardieu m’a écrite. C’est donc à l’énoncé de l’adresse (Cher Laurent Cachard) que le public a su que c’était à « la partie de cache-cache » que revenaient les honneurs. Dérisoires, certes, mais c’est le lot des honneurs, justement. A cet instant précis, et au son des applaudissements nourris, j’ai été en impesanteur, un moment. Touché. Atteint. Ça y était, ce dont je n’avais jusque là qu’une vision indistincte arrivait vraiment, et cette conscience-là, pour une fois, ne me donnait pas la nausée. J’étais à la fois dans l’instant et dans celui qui allait suivre, puisque j’étais venu dire quelque chose à tous ceux qui m’avaient reçu, et nommé. L’instant se prolongeait puisqu’après les bravos, il fallait bien la lire, cette lettre de Laurence Tardieu. Qui me remerciait de mon livre – ce qu’on n’ose pas toujours faire – de cette introspection dans l’enfance qui n’en est plus vraiment une. Qui me souhaitait bon vent dans mon parcours d’écriture, en me disant de me perdre – mais pas trop – et en espérant que des fées se penchent un peu sur mon chemin. Sans savoir que la première de ces fées, c’était elle. Je restais de marbre, à l’écoute de ces mots-là mais tout en moi bourdonnait. Le souvenir difficile de l’écriture du roman. Son abandon, irrévocable. La délivrance de l’avoir terminé et d’avoir écrit ce que je voulais écrire. Le travail pointilleux avec Claude Raisky, qui ne m’a jamais caché ne pas beaucoup aimer le livre, mais qui l’a édité quand même. Et à qui les amis de Colophon ont donné raison, au bout du compte. A moins que ce ne fût à moi, qu’ils l’aient fait. La bibliographie d’un écrivain se fait de toutes petites touches, par pointillisme. Je savais qu’après « Tébessa, 1956 » et l’émotion qu’il a suscitée, « la partie de cache-cache » allait m’identifier, à mon petit niveau de diffusion, comme un métaphysicien, un aventurier des tréfonds. Un iconoclaste dérangeant, qui met le doigt, souvent, là où ça fait mal. Je n’ai aucune préférence pour un de mes trois enfants de papier, même si Emilie, pour d’autres raisons, me ramène à ma permanence. Ils sont tous les trois les différences facettes d’une même personnalité, pas forcément la mienne, mais celle, aussi, de ceux qui ne veulent pas s’en rappeler. On m’applaudit à Grignan et je me revois dans le train qui me mène à Yverdon, pour une rencontre Lettres-Frontière. Dans la médiathèque même où Chessex, quelques mois plus tôt, était mort d’une crise cardiaque, provoquée par un membre du public qui l’avait pris à partie. Dans ce train bleu, je mettais une touche que j’imaginais finale au manuscrit, sans savoir que j’aurais, maintes fois, tout à reprendre. Le soir, à Yverdon, j’avais lu l’incipit, le « ils ne me trouveront pas », le chapitre qui suivait. Je prenais rendez-vous, dans l’insouciance. Trois ans après, alors que je le pensais oublié, je vivais à Grignan les émotions qu’un roman qu’il a écrit ne suscite pas chez son auteur. Il faut être lecteur pour être pris par un livre. Je les vivais en filigrane, via les réactions, les sourires des gens présents. Qui avaient eu le temps, en une journée et demie, de s’habituer à moi. De me trouver plus normal que ce qu’ils avaient imaginé. Il fallait que je leur parle, juste avant qu’on reprenne les agapes et qu’on termine le week-end par le café littéraire qui m’était consacré. Que je leur dise que là aussi, je prenais rendez-vous : qu’il ne sert à rien, je le répète, d’élire pour oublier ensuite. Que les « petits » auteurs ont besoin qu’on les diffuse quand ils le sont mal. Qu’on ne prête pas leurs livres mais qu’on les offre, qu’on en commande deux, pas un : un pour soi, un pour offrir. Un tout annoté, comme l’exemplaire de Christelle Guy-Breton, et un vierge, dont on peut encore imaginer, au titre et à la couverture magnifique de Jean Frémiot, qu’un tel titre cache forcément de beaux souvenirs d’enfance. De ceux dont on voudrait que la vie elle soit faite, pour reprendre l’anacoluthe repérée par mon incollable lectrice. Je prends des rendez-vous, ce n’est pas ma faute : quand on attend un instant pareil, annoncé depuis de longs mois, on peut en ressentir la quintessence tout en en appréhendant le lendemain, le retour. L’intensité est un moteur dans l’existence, c’est un poison aussi, dont on ne se remet jamais. Alors il faut que les instants se vivent deux fois. Même s’il n’y aura jamais qu’un seul deuxième roman dans la vie d’un écrivain. Ça ne fait rien : pour ressentir les émotions que j’y ai vécues, dans la lignée de ma mécanique des places, je reviendrai à Grignan. A Colophon. Dans l’atelier de Philippe. J’y reviendrai en invité, ou je m’inviterai moi, à l’ombre des acacias. Savourant un sirop en dévorant un livre. Scrutant du coin de l’œil la réaction d’un auteur, qu’on soumet à son tour à la question. Je me remémorerai les visages que j’y ai croisés ces deux jours, les connus, les inconnus, les proches, ceux qui le resteront, ceux qui ne le seront peut-être plus. Ainsi va la vie : son cours n’est pas étale, et je mène ma barque comme je peux. Mais ces petits îlots de temps n’ont pas de prix : ils valident – et le mot m’importe – les choix que j’ai faits. Les fondent dans l’étain et les mettent sous presse.

La seconde d’avant qu’on vous nomme dure une éternité. Pas par coquetterie ni par goût du suspens, puisqu’il n’y en avait pas. Pas pour ça, non, pour tout un tas d’autres raisons qui font qu’un auteur avec mon parcours arrête un peu plus l’instant au cours duquel, publiquement, on reconnaît son travail. Il se trouve qu’à Grignan, les choses s’arrangent pour être bien faites : en l’absence de la Présidente du Jury, Chantal, la libraire, chargée d’annoncer le nom du lauréat, ne l’a pas fait elle-même mais par le biais d’une lettre que Laurence Tardieu m’a écrite. C’est donc à l’énoncé de l’adresse (Cher Laurent Cachard) que le public a su que c’était à « la partie de cache-cache » que revenaient les honneurs. Dérisoires, certes, mais c’est le lot des honneurs, justement. A cet instant précis, et au son des applaudissements nourris, j’ai été en impesanteur, un moment. Touché. Atteint. Ça y était, ce dont je n’avais jusque là qu’une vision indistincte arrivait vraiment, et cette conscience-là, pour une fois, ne me donnait pas la nausée. J’étais à la fois dans l’instant et dans celui qui allait suivre, puisque j’étais venu dire quelque chose à tous ceux qui m’avaient reçu, et nommé. L’instant se prolongeait puisqu’après les bravos, il fallait bien la lire, cette lettre de Laurence Tardieu. Qui me remerciait de mon livre – ce qu’on n’ose pas toujours faire – de cette introspection dans l’enfance qui n’en est plus vraiment une. Qui me souhaitait bon vent dans mon parcours d’écriture, en me disant de me perdre – mais pas trop – et en espérant que des fées se penchent un peu sur mon chemin. Sans savoir que la première de ces fées, c’était elle. Je restais de marbre, à l’écoute de ces mots-là mais tout en moi bourdonnait. Le souvenir difficile de l’écriture du roman. Son abandon, irrévocable. La délivrance de l’avoir terminé et d’avoir écrit ce que je voulais écrire. Le travail pointilleux avec Claude Raisky, qui ne m’a jamais caché ne pas beaucoup aimer le livre, mais qui l’a édité quand même. Et à qui les amis de Colophon ont donné raison, au bout du compte. A moins que ce ne fût à moi, qu’ils l’aient fait. La bibliographie d’un écrivain se fait de toutes petites touches, par pointillisme. Je savais qu’après « Tébessa, 1956 » et l’émotion qu’il a suscitée, « la partie de cache-cache » allait m’identifier, à mon petit niveau de diffusion, comme un métaphysicien, un aventurier des tréfonds. Un iconoclaste dérangeant, qui met le doigt, souvent, là où ça fait mal. Je n’ai aucune préférence pour un de mes trois enfants de papier, même si Emilie, pour d’autres raisons, me ramène à ma permanence. Ils sont tous les trois les différences facettes d’une même personnalité, pas forcément la mienne, mais celle, aussi, de ceux qui ne veulent pas s’en rappeler. On m’applaudit à Grignan et je me revois dans le train qui me mène à Yverdon, pour une rencontre Lettres-Frontière. Dans la médiathèque même où Chessex, quelques mois plus tôt, était mort d’une crise cardiaque, provoquée par un membre du public qui l’avait pris à partie. Dans ce train bleu, je mettais une touche que j’imaginais finale au manuscrit, sans savoir que j’aurais, maintes fois, tout à reprendre. Le soir, à Yverdon, j’avais lu l’incipit, le « ils ne me trouveront pas », le chapitre qui suivait. Je prenais rendez-vous, dans l’insouciance. Trois ans après, alors que je le pensais oublié, je vivais à Grignan les émotions qu’un roman qu’il a écrit ne suscite pas chez son auteur. Il faut être lecteur pour être pris par un livre. Je les vivais en filigrane, via les réactions, les sourires des gens présents. Qui avaient eu le temps, en une journée et demie, de s’habituer à moi. De me trouver plus normal que ce qu’ils avaient imaginé. Il fallait que je leur parle, juste avant qu’on reprenne les agapes et qu’on termine le week-end par le café littéraire qui m’était consacré. Que je leur dise que là aussi, je prenais rendez-vous : qu’il ne sert à rien, je le répète, d’élire pour oublier ensuite. Que les « petits » auteurs ont besoin qu’on les diffuse quand ils le sont mal. Qu’on ne prête pas leurs livres mais qu’on les offre, qu’on en commande deux, pas un : un pour soi, un pour offrir. Un tout annoté, comme l’exemplaire de Christelle Guy-Breton, et un vierge, dont on peut encore imaginer, au titre et à la couverture magnifique de Jean Frémiot, qu’un tel titre cache forcément de beaux souvenirs d’enfance. De ceux dont on voudrait que la vie elle soit faite, pour reprendre l’anacoluthe repérée par mon incollable lectrice. Je prends des rendez-vous, ce n’est pas ma faute : quand on attend un instant pareil, annoncé depuis de longs mois, on peut en ressentir la quintessence tout en en appréhendant le lendemain, le retour. L’intensité est un moteur dans l’existence, c’est un poison aussi, dont on ne se remet jamais. Alors il faut que les instants se vivent deux fois. Même s’il n’y aura jamais qu’un seul deuxième roman dans la vie d’un écrivain. Ça ne fait rien : pour ressentir les émotions que j’y ai vécues, dans la lignée de ma mécanique des places, je reviendrai à Grignan. A Colophon. Dans l’atelier de Philippe. J’y reviendrai en invité, ou je m’inviterai moi, à l’ombre des acacias. Savourant un sirop en dévorant un livre. Scrutant du coin de l’œil la réaction d’un auteur, qu’on soumet à son tour à la question. Je me remémorerai les visages que j’y ai croisés ces deux jours, les connus, les inconnus, les proches, ceux qui le resteront, ceux qui ne le seront peut-être plus. Ainsi va la vie : son cours n’est pas étale, et je mène ma barque comme je peux. Mais ces petits îlots de temps n’ont pas de prix : ils valident – et le mot m’importe – les choix que j’ai faits. Les fondent dans l’étain et les mettent sous presse.

17:58 Publié dans Blog | Lien permanent

17/05/2012

Au Colophon des routes (3/4).

Le domaine des Murmures, donc. Dans la salle du haut où l’on s’est encore réfugié le dimanche matin, Carole Martinez fait salle comble. On n’en finit pas de rajouter des chaises pour l’entendre parler de son Esclarmonde. Tout le monde converge vers les grands yeux bleus de cette femme qui a trouvé, disais-je, le rapport exact entre ce qu’on attend de la littérature et ce qu’un écrivain peut lui demander : son style – même si le mot ne veut rien dire – est un peu rigide, austère, très classique (de la sonorité des subjonctifs imparfait dans la lecture) mais le récit est haletant et qui plus est original. Elle est devenue un auteur à succès et ce sont ces succès-là qui font qu’on peut croire encore à l’humain : parce qu’il y a une exigence, réelle, un refus de la facilité. Pas de tournoi ni d’images d’Epinal de ce qu’est le Moyen-âge, mais un contexte/prétexte littéraire. En traitant de sa recluse, elle parle des femmes, Carole, en parlant des femmes, elle traite du monde, de la Beauté qu’elle voudrait pouvoir peindre, du pouvoir, aussi. Esclarmonde dirige l’univers qui l’entoure et auquel elle n’a plus accès ; dans le même temps – pour moi la plus belle phrase du roman – la vieille nourrice la reprend quand elle se met à envier la vie des pauvres, leur prétendue insouciance. On pourrait en faire une lecture contemporaine, facilement, de ce Domaine des Murmures, mais Carole, aussi diserte en public que rigoureuse à l’écrit, digresse, déjà, mouline des bras, fouille dans son sac pour trouver ses lunettes : le mistral et le pollen d’acacia ont déjà fait une victime, la veille. Enfin deux, avec mon exemplaire de son roman, qu’elle m’a rendu au petit-déjeuner, désolée de n’avoir eu que ça sous la main pour tuer le moustique qui l’importunait. Elle parle, le public est conquis, il sait qu’il se passe quelque chose, que plus tard, ils diront qu’ils ont eu Carole Martinez, à Grignan et que là aussi, le murmure se fera. Denis Bruyant la couve des yeux, un peu inquiet quand même à l’idée qu’elle délaisse ses questions. Les lectures d’extraits sont nombreux, je me demande ce qu’en attendent les lecteurs, toujours : une confirmation de leur musique personnelle, un moment suspendu, comme ça, entre les deux extrémités de la chaîne du livre ? Elle lit, parfois à plat, parfois avec force, dans la salle, on demande la page pour pouvoir suivre, comme dans les concerts classiques. Elle fait ce qu’une impulsion, un jour - un pari entre copines sur son féminisme, peut-être – l’a amenée à faire partout en France et plus encore. J’ai parlé avec elle, la veille, du danger que représente un tel succès : la promotion d’un livre empêche bien souvent l’écriture d’un autre et le tarissement, toujours, menace l’auteur. J’ai compris en l’écoutant que ses garde-fous étaient bien huilés et que seule la fatigue la guettait, dans ce parcours incessant. Je pense, un instant, qu’il va être difficile de prendre la parole après elle, mais je chasse la sensation pour profiter du moment. Je regarde mon fils qui est arrivé et qui, lui, ne sait pas ce qu’il est en train de vivre, qui prend ça pour deux heures de français supplémentaires dans sa semaine, un dimanche qui plus est. Les questions sont multiples là-aussi, même s’il n’y a rien à rajouter sur un roman pareil : quelques détails, locaux, sur telle légende, ou telle histoire. On comprend qu’elle est allée jouer les reporters pour inscrire son histoire dans une réalité terrestre, locale. La seule démarche possible, épistémologique, quand on s’empare d’une histoire et qu’on n’en connaît rien. La contrepartie du succès, c’est qu’on manque un peu d’air dans cette salle du haut, et que le temps s’écoule, qu’elle doit partir, qu’elle ne peut pas rester plus longtemps. Qu’il reste des dizaines de livres à signer, ceux qui ont été lus en attendant qu’elle arrive, ceux qu’on a achetés pendant qu’elle parlait et qu’on lira dans le souvenir de ce qu’elle en a dit. Et puis il reste un (grand) lièvre à soulever, si je me fie à l’étymologie de l’expression, qui est de voir avant les autres. Je sais, les membres du comité savent que c’est à moi qu’ils ont donné le prix du Jury. Que j’aurais attribué à Carole Martinez. Qui en a eu beaucoup, beaucoup, dont un en devançant Wilfried N’Sondé, qui était le vendredi soir chez moi. Qui en a déduit en souriant qu’en « battant » Carole Martinez qui l’a battu lui, je le battrais donc. Un syllogisme dont on peut imaginer qu’il a parfois lieu dans des esprits tordus, mais pas là. Dans les sélections, c’est d’être choisi qui compte, pas d’être élu. Je le pensais à Lettre-Frontière, je ne peux que le penser encore. Dans l’instant, c’est le temps des murmures qui compte, je sais que, dans l’après-midi, des personnes venues pour elle ne seront plus là pour moi. Mais ce qu’elle m’offre, c’est la possibilité de dire ce que je suis venu dire dans la foulée de sa présence. La première des fées dont parlera – sans que j’en sache rien sur le moment – Laurence Tardieu. Chantal est forcée d’interrompre la rencontre : il y a beaucoup d’impératifs qui suivent et personne ne comprendrait que les livres ne soient pas signés. Qu’on ne peut pas prendre le risque, non plus, de coupler la remise du prix et la signature des romans : élue, elle manquerait à l’appel. Non élue, l’impétrant se sentirait bien seul et souffrirait de la comparaison. En nombre. Le matin, pendant qu’elle se débattait avec sa tartine, je lui ai dit à quel point j’aurais détesté qu’elle pense que je profitais d’elle pour parler de moi – ou qu’on le faisait pour moi, à mon insu. J’étais venu sans carte de visite, mais avec la critique que j’avais faite de son roman, comme des autres. Elle a aimé, en a redemandé, ne s’est offusquée de rien. Elle est généreuse, Carole, comme les autres, elle a donné beaucoup, ici. Elle ne sait pas à quel point, pourtant, je suis fier que nos deux histoires – celles qu’on raconte – soient réunies. Un temps. Un de ceux qu’on arrête, que j’adore arrêter. Comme j’adore que mon nom soit inscrit en petit au-dessus de celui d’Alain Larrouquis, en gros. C’est celle-ci, et simplement celle-ci, ma victoire.

Le domaine des Murmures, donc. Dans la salle du haut où l’on s’est encore réfugié le dimanche matin, Carole Martinez fait salle comble. On n’en finit pas de rajouter des chaises pour l’entendre parler de son Esclarmonde. Tout le monde converge vers les grands yeux bleus de cette femme qui a trouvé, disais-je, le rapport exact entre ce qu’on attend de la littérature et ce qu’un écrivain peut lui demander : son style – même si le mot ne veut rien dire – est un peu rigide, austère, très classique (de la sonorité des subjonctifs imparfait dans la lecture) mais le récit est haletant et qui plus est original. Elle est devenue un auteur à succès et ce sont ces succès-là qui font qu’on peut croire encore à l’humain : parce qu’il y a une exigence, réelle, un refus de la facilité. Pas de tournoi ni d’images d’Epinal de ce qu’est le Moyen-âge, mais un contexte/prétexte littéraire. En traitant de sa recluse, elle parle des femmes, Carole, en parlant des femmes, elle traite du monde, de la Beauté qu’elle voudrait pouvoir peindre, du pouvoir, aussi. Esclarmonde dirige l’univers qui l’entoure et auquel elle n’a plus accès ; dans le même temps – pour moi la plus belle phrase du roman – la vieille nourrice la reprend quand elle se met à envier la vie des pauvres, leur prétendue insouciance. On pourrait en faire une lecture contemporaine, facilement, de ce Domaine des Murmures, mais Carole, aussi diserte en public que rigoureuse à l’écrit, digresse, déjà, mouline des bras, fouille dans son sac pour trouver ses lunettes : le mistral et le pollen d’acacia ont déjà fait une victime, la veille. Enfin deux, avec mon exemplaire de son roman, qu’elle m’a rendu au petit-déjeuner, désolée de n’avoir eu que ça sous la main pour tuer le moustique qui l’importunait. Elle parle, le public est conquis, il sait qu’il se passe quelque chose, que plus tard, ils diront qu’ils ont eu Carole Martinez, à Grignan et que là aussi, le murmure se fera. Denis Bruyant la couve des yeux, un peu inquiet quand même à l’idée qu’elle délaisse ses questions. Les lectures d’extraits sont nombreux, je me demande ce qu’en attendent les lecteurs, toujours : une confirmation de leur musique personnelle, un moment suspendu, comme ça, entre les deux extrémités de la chaîne du livre ? Elle lit, parfois à plat, parfois avec force, dans la salle, on demande la page pour pouvoir suivre, comme dans les concerts classiques. Elle fait ce qu’une impulsion, un jour - un pari entre copines sur son féminisme, peut-être – l’a amenée à faire partout en France et plus encore. J’ai parlé avec elle, la veille, du danger que représente un tel succès : la promotion d’un livre empêche bien souvent l’écriture d’un autre et le tarissement, toujours, menace l’auteur. J’ai compris en l’écoutant que ses garde-fous étaient bien huilés et que seule la fatigue la guettait, dans ce parcours incessant. Je pense, un instant, qu’il va être difficile de prendre la parole après elle, mais je chasse la sensation pour profiter du moment. Je regarde mon fils qui est arrivé et qui, lui, ne sait pas ce qu’il est en train de vivre, qui prend ça pour deux heures de français supplémentaires dans sa semaine, un dimanche qui plus est. Les questions sont multiples là-aussi, même s’il n’y a rien à rajouter sur un roman pareil : quelques détails, locaux, sur telle légende, ou telle histoire. On comprend qu’elle est allée jouer les reporters pour inscrire son histoire dans une réalité terrestre, locale. La seule démarche possible, épistémologique, quand on s’empare d’une histoire et qu’on n’en connaît rien. La contrepartie du succès, c’est qu’on manque un peu d’air dans cette salle du haut, et que le temps s’écoule, qu’elle doit partir, qu’elle ne peut pas rester plus longtemps. Qu’il reste des dizaines de livres à signer, ceux qui ont été lus en attendant qu’elle arrive, ceux qu’on a achetés pendant qu’elle parlait et qu’on lira dans le souvenir de ce qu’elle en a dit. Et puis il reste un (grand) lièvre à soulever, si je me fie à l’étymologie de l’expression, qui est de voir avant les autres. Je sais, les membres du comité savent que c’est à moi qu’ils ont donné le prix du Jury. Que j’aurais attribué à Carole Martinez. Qui en a eu beaucoup, beaucoup, dont un en devançant Wilfried N’Sondé, qui était le vendredi soir chez moi. Qui en a déduit en souriant qu’en « battant » Carole Martinez qui l’a battu lui, je le battrais donc. Un syllogisme dont on peut imaginer qu’il a parfois lieu dans des esprits tordus, mais pas là. Dans les sélections, c’est d’être choisi qui compte, pas d’être élu. Je le pensais à Lettre-Frontière, je ne peux que le penser encore. Dans l’instant, c’est le temps des murmures qui compte, je sais que, dans l’après-midi, des personnes venues pour elle ne seront plus là pour moi. Mais ce qu’elle m’offre, c’est la possibilité de dire ce que je suis venu dire dans la foulée de sa présence. La première des fées dont parlera – sans que j’en sache rien sur le moment – Laurence Tardieu. Chantal est forcée d’interrompre la rencontre : il y a beaucoup d’impératifs qui suivent et personne ne comprendrait que les livres ne soient pas signés. Qu’on ne peut pas prendre le risque, non plus, de coupler la remise du prix et la signature des romans : élue, elle manquerait à l’appel. Non élue, l’impétrant se sentirait bien seul et souffrirait de la comparaison. En nombre. Le matin, pendant qu’elle se débattait avec sa tartine, je lui ai dit à quel point j’aurais détesté qu’elle pense que je profitais d’elle pour parler de moi – ou qu’on le faisait pour moi, à mon insu. J’étais venu sans carte de visite, mais avec la critique que j’avais faite de son roman, comme des autres. Elle a aimé, en a redemandé, ne s’est offusquée de rien. Elle est généreuse, Carole, comme les autres, elle a donné beaucoup, ici. Elle ne sait pas à quel point, pourtant, je suis fier que nos deux histoires – celles qu’on raconte – soient réunies. Un temps. Un de ceux qu’on arrête, que j’adore arrêter. Comme j’adore que mon nom soit inscrit en petit au-dessus de celui d’Alain Larrouquis, en gros. C’est celle-ci, et simplement celle-ci, ma victoire.

19:34 Publié dans Blog | Lien permanent

16/05/2012

Au Colophon des routes (2/4).

La Maison du Bailli, qui accueille la librairie, l’atelier de typographie et le musée du même nom, abritait la maison de justice des seigneurs de Grignan, au XVIème siècle. Le juge, le bailli, y était accompagné d’un lieutenant, d’un procureur et d’un greffier. On n’y trouve plus maintenant comme reliques que la prison, une geôle dans laquelle ont dû échouer quelques prétendants à l’indulgence du jury. Qui écrit – dira plus tard Isabelle Kauffmann – les pages de ces deux jours quand les auteurs viennent les lire. C’est le sel de ces rencontres d’amateurs, au sens littéral. Chacun des membres du comité les a préparées, attendues, les meilleurs plats ont été faits la veille, les plateaux de mignardises et de tartes maisons s’enchaînent, les sirops, les thés des écrivains, le Domaine de Montine aussi, qui rend les gens un peu plus enjoués, encore. Dans la cour aux acacias, les tables en forme de panneaux de signalisation ponctués d’esperluettes ou d’autres points, abritent les discussions off, celles qui précèdent les rencontres ou qui les refont. On a tellement débattu, déjà, dans ce collectif, on a noté, annoté, contesté. Des œuvres ont fait l’unanimité, d’autres ont gêné. Je sais depuis le départ que « la partie de cache-cache », ce livre dont je dirai plus tard qu’il fait taire, a justement beaucoup fait parler. On a ramené à la surface l’impossibilité qu’auraient des enfants de 11 ans de s’exprimer comme ils le font. Cet argument dont René-Pierre Colin m’avait prévenu, m’annonçant que le roman susciterait des réticences. Remontant des origines du « stream of consciouness », ou même du style indirect libre. Depuis les temps anciens, on reproche aux romanciers, m’a-t-il écrit, de prêter à leurs personnages des pensées qui excèdent leur entendement. Et que donc, là, on s’emparerait de l’âge des enfants. Oubliant que dans « lignes de faille », Nancy Huston descend jusqu’à quatre ans. Peu importe, si elle est là, « la partie de cache-cache », c’est bien parce qu’elle est légitime et que le jury l’a décidé. Je ne vais pas non plus m’imaginer que si on semble moins venir vers moi que vers d’autres, c’est pour d’autres raisons que pour mon physique intimidant et ma veste noire ! Je sais qu’à un moment, on me laissera en parler et que j’aurai, tiens donc, cent minutes pour convaincre. Pour rassurer sur mon état mental. Christelle Guy-Breton, qui finira Docteure en cacharologie au vu des notes qu’elle a prises sur mon petit roman, en est convaincue et c’est bien là l’essentiel : il y a de l’humour, aussi, dans cette tragédie berrichonne en trois actes. Et même le dénouement, comme pour « Tébessa, 1956 », n’est pas aussi pathétique qu’on veut bien le penser. On en n’est pas là. Pour l’instant, après Isabelle Kauffmann, c’est Tatiana Arfel qui va parler de ses clous. Le public s’est rabattu à l’étage, mistral oblige, froid tombant également. Cette jeune fille est pleine d’assurance, publiquement, elle fait état de ses multiples petits boulots et de la façon dont on l’a perçue, dans l’entreprise, et dont elle, diplômée de psychologie, l’a perçu, le monde du travail. Du vrai travail. L’entretien est bien mené, très vite, pourtant, les réactions virent au réquisitoire politique. Dommage, j’aurais aimé qu’on s’arrête sur ses personnages secondaires, les sans-grades, Roman, Sélim, sur la liberté qu’apporte le livre à l’individu puisque nous nous sommes là pour ça et que eux nous le disent, dans le roman. Tatiana a des origines russes et quelque chose dans le regard nous le laisse penser. Je pense à Aurelia, dont j’ai très vite parlé pour me sommer, comme à chacun de mes passages en librairie, de faire ce que j’ai dit que je ferai. Ça doit être ça, la littérature : une question d’intention, au départ. J’en ai parlé et Isabelle Kaufmann a renchéri : elle connaît très bien la littérature de l’Est et l’école dite du roman russe. Carole Martinez a trouvé passionnant que je passe des heures sur la hiérarchie dans les usines de production de sucre en 1905, en Ukraine. Pour quelques lignes de roman, censé couvrir treize années d’exil…

La Maison du Bailli, qui accueille la librairie, l’atelier de typographie et le musée du même nom, abritait la maison de justice des seigneurs de Grignan, au XVIème siècle. Le juge, le bailli, y était accompagné d’un lieutenant, d’un procureur et d’un greffier. On n’y trouve plus maintenant comme reliques que la prison, une geôle dans laquelle ont dû échouer quelques prétendants à l’indulgence du jury. Qui écrit – dira plus tard Isabelle Kauffmann – les pages de ces deux jours quand les auteurs viennent les lire. C’est le sel de ces rencontres d’amateurs, au sens littéral. Chacun des membres du comité les a préparées, attendues, les meilleurs plats ont été faits la veille, les plateaux de mignardises et de tartes maisons s’enchaînent, les sirops, les thés des écrivains, le Domaine de Montine aussi, qui rend les gens un peu plus enjoués, encore. Dans la cour aux acacias, les tables en forme de panneaux de signalisation ponctués d’esperluettes ou d’autres points, abritent les discussions off, celles qui précèdent les rencontres ou qui les refont. On a tellement débattu, déjà, dans ce collectif, on a noté, annoté, contesté. Des œuvres ont fait l’unanimité, d’autres ont gêné. Je sais depuis le départ que « la partie de cache-cache », ce livre dont je dirai plus tard qu’il fait taire, a justement beaucoup fait parler. On a ramené à la surface l’impossibilité qu’auraient des enfants de 11 ans de s’exprimer comme ils le font. Cet argument dont René-Pierre Colin m’avait prévenu, m’annonçant que le roman susciterait des réticences. Remontant des origines du « stream of consciouness », ou même du style indirect libre. Depuis les temps anciens, on reproche aux romanciers, m’a-t-il écrit, de prêter à leurs personnages des pensées qui excèdent leur entendement. Et que donc, là, on s’emparerait de l’âge des enfants. Oubliant que dans « lignes de faille », Nancy Huston descend jusqu’à quatre ans. Peu importe, si elle est là, « la partie de cache-cache », c’est bien parce qu’elle est légitime et que le jury l’a décidé. Je ne vais pas non plus m’imaginer que si on semble moins venir vers moi que vers d’autres, c’est pour d’autres raisons que pour mon physique intimidant et ma veste noire ! Je sais qu’à un moment, on me laissera en parler et que j’aurai, tiens donc, cent minutes pour convaincre. Pour rassurer sur mon état mental. Christelle Guy-Breton, qui finira Docteure en cacharologie au vu des notes qu’elle a prises sur mon petit roman, en est convaincue et c’est bien là l’essentiel : il y a de l’humour, aussi, dans cette tragédie berrichonne en trois actes. Et même le dénouement, comme pour « Tébessa, 1956 », n’est pas aussi pathétique qu’on veut bien le penser. On en n’est pas là. Pour l’instant, après Isabelle Kauffmann, c’est Tatiana Arfel qui va parler de ses clous. Le public s’est rabattu à l’étage, mistral oblige, froid tombant également. Cette jeune fille est pleine d’assurance, publiquement, elle fait état de ses multiples petits boulots et de la façon dont on l’a perçue, dans l’entreprise, et dont elle, diplômée de psychologie, l’a perçu, le monde du travail. Du vrai travail. L’entretien est bien mené, très vite, pourtant, les réactions virent au réquisitoire politique. Dommage, j’aurais aimé qu’on s’arrête sur ses personnages secondaires, les sans-grades, Roman, Sélim, sur la liberté qu’apporte le livre à l’individu puisque nous nous sommes là pour ça et que eux nous le disent, dans le roman. Tatiana a des origines russes et quelque chose dans le regard nous le laisse penser. Je pense à Aurelia, dont j’ai très vite parlé pour me sommer, comme à chacun de mes passages en librairie, de faire ce que j’ai dit que je ferai. Ça doit être ça, la littérature : une question d’intention, au départ. J’en ai parlé et Isabelle Kaufmann a renchéri : elle connaît très bien la littérature de l’Est et l’école dite du roman russe. Carole Martinez a trouvé passionnant que je passe des heures sur la hiérarchie dans les usines de production de sucre en 1905, en Ukraine. Pour quelques lignes de roman, censé couvrir treize années d’exil…

Les tables rondes du samedi sont terminées, c’est le lâcher-prise, maintenant: le Montine prend le pouvoir. L’errance dans Grignan tournera court : on ne bouscule pas comme cela les habitudes d’une ville médiévale. On murmure beaucoup, ici, dans la Collégiale, on n’y supporte pas les chuchotements : c’est le signe du départ, la fin du début des Rencontres du II° titre. Rencontres à plus d’un titre, forcément.

19:52 Publié dans Blog | Lien permanent