30/06/2021

184.

S'il m'est jubilatoire de fâcher mes ennemis, il m'est insupportable de savoir que des amis se sont sentis blessés par des propos que j'ai tenus et dont le sens aura échappé à l'un d'entre nous, au moins. À tous ceux-là, je demande pardon. Aux autres, non. Mais qu'ils patientent: la prophétie du misanthrope - et chercher sur la Terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on ait la liberté - n'aura jamais été aussi près de s'avérer, dans ma vie.

05:15 Publié dans Blog | Lien permanent

29/06/2021

185.

J’ai trouvé dans le fond d’un verre de Manzanille

l’amertume des soirs passés à m’imprégner

des couleurs de la lune qui pour nous deux brillait

à distance légale d’émois partis en vrille ;

il ne me reste rien de cette cantilène,

c’est l’état d’abandon et puis de décalages,

une atrophie des sens, comme pour un retour d’âge,

la torpeur d’être en face d’une vie qui fut sienne

J’ai tant de souvenirs, ma mémoire en est pleine

sur l’écran Adèle H. rechausse ses lunettes :

je voudrais être en face d’une âme souveraine

délestée de tout ce qu’un beau soir on regrette

Plaza de España, j’ai attendu des heures

voir à Séville sombra prendre le pas sur sol,

fuyant tous les humains, réfutant les écoles,

priant pour que le temps concordât à mon cœur

Il me reste le vide, dans lequel je m’installe,

décidé à pallier toutes les parts manquantes

le vide est une vie dont on décore l’étal

[ un étal d’où dévale l’étendue d’eau régale

et qui parfois attire jusqu’au pas des passantes

J’ai tant de souvenirs, ma mémoire est espiègle,

elle accole Adèle H. à mes amours défaites

bien qu’à la table rase plus que jamais je tienne,

qu’à l’issue de l’oubli lentement je m’apprête

Ici une lumière a recentré la ville,

tous ces lieux qui ravivent m’ont fait me retrouver

au fond du fond du verre glacé de Manzanille,

in fine du fino jaillit la vérité.

Va ! née sabéenne, ma reine est sévillane

je griffonne une Ode sur le coin d’une table :

l’encre noire dessine sur le papier de sable

d’inédits aphorismes aux ambitions profanes

Alors à Triana je vais la rechercher,

mon Adèle isolée du reste de sa vie,

près du Guadalquivir je vais déambuler

à mon bras une muse que jamais on ne vit

ad lib « Los balcones se cierran

Para enjaular los besos

!Oh cuanta estrella

cuanta estrella ! »*

*Federico Garcia Lorca « Ocaso de feria »,1921

19:32 Publié dans Blog | Lien permanent

28/06/2021

186.

"Les jours de belle mer, aux moments de pause, les hommes se déplaçaient par grappes serrées, sur le pont, vers l’étrave, quand elle était praticable, pour se jouer des embruns, en prendre plein les yeux, accrochés au bastingage. Le guindeau, parfois, piquait dans les flots, leur offrant de belles sensations, jusqu’à ce qu’on les rappelle, d’un coup de sifflet sec. Des hommes étaient adossés au pied du mât principal, entre les mâts de charge et la cambuse, quand elle les épargnait de sa fumée malodorante. Ces moments où il n’y avait qu’à laisser le navire filer à bonne allure, fendre les eaux et donner aux hommes l’impression qu’il ne pourrait rien leur arriver. Son père le lui aurait dit, à Vladislav, que son Hugo l’avait écrit, déjà : « Quand la mer veut, elle est gaie. Aucune joie n'a l'apparence radieuse de la mer. » Mais Hugo n’avait fait qu’observer et Nikolaï n’avait jamais embarqué autrement que pour une promenade en barque. Et tous, à bord, savaient que l’accalmie n’est que passagère. On est réveillé de l’abstraction par la tempête, lit-on dans « les travailleurs de la mer », mais il faut l’avoir vu approcher, au loin, pour mesurer cette forme diffractée du temps, qu’on vit à bord. Comme si tout changeait en une seconde, différente de celle des Terriens. Quand le ciel est si bas qu’il vient toucher la surface et tout obscurcir d’un seul coup, jusqu’à ne plus rien voir de ce qui se passe à deux mètres, craindre que le convoi se disloque et que, privé de son orientation, l’autre navire finisse par nous éperonner. Un bateau, par gros temps, ça se soulève comme un fétu de paille. Dans les hurlements des éléments, il n’est déjà plus un bateau. Les vagues qui se soulèvent viennent lécher leur proie, signifier qu’elles les prendraient quand elles le voudraient. Des tonnes d’eau s’écoulent sur le pont, créent des torrents dans les coursives, fracassent les embarcations, tordent ou emportent les cheminées, font tanguer les lisses, mettent au supplice les nœuds de cabestan et les enfléchures."

"Les jours de belle mer, aux moments de pause, les hommes se déplaçaient par grappes serrées, sur le pont, vers l’étrave, quand elle était praticable, pour se jouer des embruns, en prendre plein les yeux, accrochés au bastingage. Le guindeau, parfois, piquait dans les flots, leur offrant de belles sensations, jusqu’à ce qu’on les rappelle, d’un coup de sifflet sec. Des hommes étaient adossés au pied du mât principal, entre les mâts de charge et la cambuse, quand elle les épargnait de sa fumée malodorante. Ces moments où il n’y avait qu’à laisser le navire filer à bonne allure, fendre les eaux et donner aux hommes l’impression qu’il ne pourrait rien leur arriver. Son père le lui aurait dit, à Vladislav, que son Hugo l’avait écrit, déjà : « Quand la mer veut, elle est gaie. Aucune joie n'a l'apparence radieuse de la mer. » Mais Hugo n’avait fait qu’observer et Nikolaï n’avait jamais embarqué autrement que pour une promenade en barque. Et tous, à bord, savaient que l’accalmie n’est que passagère. On est réveillé de l’abstraction par la tempête, lit-on dans « les travailleurs de la mer », mais il faut l’avoir vu approcher, au loin, pour mesurer cette forme diffractée du temps, qu’on vit à bord. Comme si tout changeait en une seconde, différente de celle des Terriens. Quand le ciel est si bas qu’il vient toucher la surface et tout obscurcir d’un seul coup, jusqu’à ne plus rien voir de ce qui se passe à deux mètres, craindre que le convoi se disloque et que, privé de son orientation, l’autre navire finisse par nous éperonner. Un bateau, par gros temps, ça se soulève comme un fétu de paille. Dans les hurlements des éléments, il n’est déjà plus un bateau. Les vagues qui se soulèvent viennent lécher leur proie, signifier qu’elles les prendraient quand elles le voudraient. Des tonnes d’eau s’écoulent sur le pont, créent des torrents dans les coursives, fracassent les embarcations, tordent ou emportent les cheminées, font tanguer les lisses, mettent au supplice les nœuds de cabestan et les enfléchures."

Extrait d'Aurelia Kreit, les jardins d'Ellington. Parution 1er trimestre 2023 (le Réalgar)

Photo: Samuel Ouint.

09:53 | Lien permanent

27/06/2021

187.

Librairie Quartier Latin, à Saint-Etienne. La caverne d’Ali Baba littéraire, 20000 livres dans un espace restreint, plus de théâtre et de poésie que je n’en ai jamais vu ailleurs, de l’écriture de tous les pays du monde, des sciences humaines comme s’il en pleuvait, une table à l’entrée consacrée à Fata Morgana, quatre livres de Paul Nizan (j’ai compté), un exemplaire de Tébessa ressurgi de l’oubli et, au milieu, Aurelia et une Girafe.

Librairie Quartier Latin, à Saint-Etienne. La caverne d’Ali Baba littéraire, 20000 livres dans un espace restreint, plus de théâtre et de poésie que je n’en ai jamais vu ailleurs, de l’écriture de tous les pays du monde, des sciences humaines comme s’il en pleuvait, une table à l’entrée consacrée à Fata Morgana, quatre livres de Paul Nizan (j’ai compté), un exemplaire de Tébessa ressurgi de l’oubli et, au milieu, Aurelia et une Girafe.

08:54 Publié dans Blog | Lien permanent

26/06/2021

188.

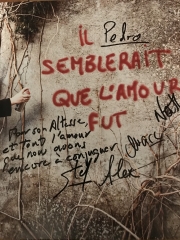

Il y a plusieurs façons d’éprouver la diffraction du temps. Parler d’Aurelia avec un des membres du groupe dans un train, au risque de rater l’arrivée, retrouver l’Inoxydable pour une soirée digne de nos plus jeunes années, revenir à la Casa où les immuables Lyne et Éric nous accueillent au punch et rougail-saucisse. Le souvenir affleure, mais on n’a pas le temps d’y penser, parce que le privilège domine: la soixantaine de personnes réunies - jauge oblige - assistera au tout premier concert des Noz autour de leur dernier album, « Il semblerait que l’amour fut », ci-dénommé ISQLAF. Les vinyles sont arrivés, tout frais tout beaux, Patricia les veille, le temps qu’à l’étage, où la réminiscence est forte, le groupe se lance dans le vide d’une répétition géante, aux allures de casse-gueule, disent-ils. Le Maestro Xavier Desprat est aux manettes du son, il est attendu, aussi, pour avoir créé un spectre dont lui seul est capable. Et dès le premier titre, éponyme, on sait qu’on ne sortira pas indemne, une fois de plus, d’un concert de ce groupe qui aurait pu, aurait dû jouer devant un public multiplié par mille, à chaque fois. Égoïstement, on en profite, on retrouve cette section rythmique de folie, qui permet aux autres de se lâcher. J’ai déjà tout dit sur les performances de Stéphane Petrier comme chanteur, cet (autre) iguane en plein transfert, qui livre son histoire onirique, allégorie du couple et de la fuite, cheveux au vent dans une pièce qui manque d’air. Les titres défilent, dans un ordre narratif. Comme il y a dix ans, pour « Bonne Espérance », ils ne joueront que ceux du dernier album, au grand dam, en rappel, de fans dont on se demande s’ils ont compris ce qui se tramait hier. Porter un tel projet sur scène est une gageure, et la première est aussi réussie que le rougail-saucisse, c’est un repère. Comme les Noz ont occupé trente ans de la vie des gens présents hier, on s’étonne encore qu’ils nous surprennent, mais ça marche à chaque fois. La puissance du son, les envolées lyriques de Marc, le guitariste, qui joue devant Manu, son historique prédécesseur, derrière les masques, on voit les paroles déjà pénétrer l’esprit et la mémoire des spectateurs, et c’est très bien ainsi: ISQLAF, écrivais-je, est un album qui ne se livre pas tout de suite, qu’il faudra apprivoiser. Son propos, c’est de réhabiliter l’amour (bordel!), parce qu’il n’y a pas de plan B. Que je sois monté, au matin, dans la voiture 8 du Train, pour retrouver Muriel et faire la jonction entre 35 ans écoulés et deux à venir avant que nos Aurelia se croisent à nouveau était un indicateur solide, déjà. Les Noz, que chacun vit a sa façon, c’est le lien qui relie tous ceux qui, a un moment, se sont reconnus dans l’entreprise énorme d’arrêter le temps, où de le déjouer. C’est une vraie responsabilité qu’ils tiennent depuis si longtemps. Ça justifie, à chaque fois, un aller-retour de mon exil singulier. Pour voir Thabouret manquer de chuter du tabouret, dans une mise en abyme. Pour retrouver ceux qui m’aiment pour ce que je suis et parfois m’incombent ce que je ne suis pas, c’est ainsi. Et refaire le concert, longtemps après, dans la nuit. Il y a une vie après l’amour.

Il y a plusieurs façons d’éprouver la diffraction du temps. Parler d’Aurelia avec un des membres du groupe dans un train, au risque de rater l’arrivée, retrouver l’Inoxydable pour une soirée digne de nos plus jeunes années, revenir à la Casa où les immuables Lyne et Éric nous accueillent au punch et rougail-saucisse. Le souvenir affleure, mais on n’a pas le temps d’y penser, parce que le privilège domine: la soixantaine de personnes réunies - jauge oblige - assistera au tout premier concert des Noz autour de leur dernier album, « Il semblerait que l’amour fut », ci-dénommé ISQLAF. Les vinyles sont arrivés, tout frais tout beaux, Patricia les veille, le temps qu’à l’étage, où la réminiscence est forte, le groupe se lance dans le vide d’une répétition géante, aux allures de casse-gueule, disent-ils. Le Maestro Xavier Desprat est aux manettes du son, il est attendu, aussi, pour avoir créé un spectre dont lui seul est capable. Et dès le premier titre, éponyme, on sait qu’on ne sortira pas indemne, une fois de plus, d’un concert de ce groupe qui aurait pu, aurait dû jouer devant un public multiplié par mille, à chaque fois. Égoïstement, on en profite, on retrouve cette section rythmique de folie, qui permet aux autres de se lâcher. J’ai déjà tout dit sur les performances de Stéphane Petrier comme chanteur, cet (autre) iguane en plein transfert, qui livre son histoire onirique, allégorie du couple et de la fuite, cheveux au vent dans une pièce qui manque d’air. Les titres défilent, dans un ordre narratif. Comme il y a dix ans, pour « Bonne Espérance », ils ne joueront que ceux du dernier album, au grand dam, en rappel, de fans dont on se demande s’ils ont compris ce qui se tramait hier. Porter un tel projet sur scène est une gageure, et la première est aussi réussie que le rougail-saucisse, c’est un repère. Comme les Noz ont occupé trente ans de la vie des gens présents hier, on s’étonne encore qu’ils nous surprennent, mais ça marche à chaque fois. La puissance du son, les envolées lyriques de Marc, le guitariste, qui joue devant Manu, son historique prédécesseur, derrière les masques, on voit les paroles déjà pénétrer l’esprit et la mémoire des spectateurs, et c’est très bien ainsi: ISQLAF, écrivais-je, est un album qui ne se livre pas tout de suite, qu’il faudra apprivoiser. Son propos, c’est de réhabiliter l’amour (bordel!), parce qu’il n’y a pas de plan B. Que je sois monté, au matin, dans la voiture 8 du Train, pour retrouver Muriel et faire la jonction entre 35 ans écoulés et deux à venir avant que nos Aurelia se croisent à nouveau était un indicateur solide, déjà. Les Noz, que chacun vit a sa façon, c’est le lien qui relie tous ceux qui, a un moment, se sont reconnus dans l’entreprise énorme d’arrêter le temps, où de le déjouer. C’est une vraie responsabilité qu’ils tiennent depuis si longtemps. Ça justifie, à chaque fois, un aller-retour de mon exil singulier. Pour voir Thabouret manquer de chuter du tabouret, dans une mise en abyme. Pour retrouver ceux qui m’aiment pour ce que je suis et parfois m’incombent ce que je ne suis pas, c’est ainsi. Et refaire le concert, longtemps après, dans la nuit. Il y a une vie après l’amour.

08:13 Publié dans Blog | Lien permanent

25/06/2021

189.

05:15 Publié dans Blog | Lien permanent

24/06/2021

190.

05:15 Publié dans Blog | Lien permanent

23/06/2021

191.

La temporalité, c’est se souvenir de sa première Saint-Louis, ici, il y a six ans, quand un concert des amis de Brassens en-dessous de mon balcon ne m’avait pas empêché d’aller nager, tant j’aime Brassens et tant je crains les reprises qu’on en fait. Et, heureusement, de me raviser, en rentrant de la plage, en entendant de mon balcon les notes manouches de Philippe Lafon, et le timbre gémellaire de Bruno Granier, petit-cousin de Georges, qui a sublimé, disais-je, l’hérédité jusqu’à en reproduire, dans les tics de moustache, l’air pas commode de son glorieux ainé et, faut-il le définir, le tiers manquant entre l’accent et le chuitement, jusqu’au trouble absolu. J’écrivis, il y a six ans, un article dont je n’avais pas anticipé l’impact, dans une petite ville comme Sète. Et Bruno, Philippe et Laurent, depuis, ne m’ont jamais déçu, dans le projet Brassens – qu’on voit finalement peu – comme dans le Django Dingo, qui joue du feu de Dieu, mais dans lequel je reconnais moins Bruno, quand même. En tout cas pas comme ce soir, six ans après, avec un parallélisme troublant puisque si Laurent, le contrebassiste, manquait à l’appel en 2015, c’est Philippe, le guitariste, qui n’était pas là ce soir, laissant ses compères dans une configuration purement brassenssienne, guitare Favino et contrebasse, comme au temps de Georges et Pierre (Nicolas). C’était dans un temps différent, à l’Hôtel de Paris, où ils jouent régulièrement, au cœur du cœur d’une ville prise dans la frénésie de son débilitante qu’on appelle désormais Fête de la musique. Ici, sur le cadre royal, une barquette embarque deux DJ et des fans enivrés, déjà, et les oreilles n’en peuvent déjà plus ; là, dans le patio de l’HDP, on a effectivement une moyenne d’âge qu’on ne peut pas nier, mais qui retombe en enfance quand il s’agit de chanter des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, puisqu’elles ont passé le cap des générations, puisque Brassens a 100 ans cette année et puisque – n’en déplaise à mon ami Bernard, génial organisateur de cet anniversaire – il n’est pas la peine de le fêter puisque Brassens n’a jamais demandé d’autre qu’un instant entre amis ou inconnus et un homme capable de le jouer. Dans le subtil décalage qui fait sa musique et dans la métrique particulière qui est la sienne, entre les e démuétisés de fin de vers et la scansion décalée qui fait son charme. Le reste, le duo s’en occupe, Bruno dans un mimétisme qui n’est pas travaillé – ce serait le pire – Laurent, allongé sur son instrument, dans le tiers sursis de sa rythmique. Vérifiez, quand des spectateurs s’avisent de taper dans leurs mains, ils tombent toujours faux. Après, ça enchaîne, et ce doit être drôle, de leur point de vue, de voir des lèvres souffler le texte que, de toute manière, Bruno connaît par cœur, comme s’il l’avait écrit. Après tout, c’est une part de lui qui en est l’auteur, mais il sait que chaque chanson de Brassens correspond à une étape de la vie de chacun, dans le public, de « l’orage » à « Brave Margot », en passant par « la supplique », qu’il ne pouvait pas ne pas chanter, ici, aujourd’hui. Le duo a joué deux fois 1h10, ce sont les contraintes de l’événement, de ce qui en découle, mais ça suffit pour avoir rajeuni de quarante ans, ou de six, alors, c’est selon. Il faudrait pouvoir expliquer à chaque fois son Brassens, dire pourquoi le « petit cheval » a traumatisé, dans sa prime enfance, dire la question restée en suspens dans le dernier vers de « Saturne » (« et la petite pisseuse d’en face peut bien aller se rhabiller »), expliquer pourquoi la misogynie de Georges est jubilatoire, en cette époque de culs-serrés (« pour l'amour on ne demande pasAux filles d'avoir inventé la poudre ») et pourquoi, quand on l’interdira, on continuera de le chanter à tue-tête. Et s’il en est un qui a la légitimité et l’enthousiasme, toujours, de le faire, c’est bien Bruno Granier, à un, à deux, à trois. Il s’est (encore) passé quelque chose, dans le patio de l’HDP, et c’était bel et bien un privilège que d’en être. L’événement n’est pas toujours là où on l’annonce.

La temporalité, c’est se souvenir de sa première Saint-Louis, ici, il y a six ans, quand un concert des amis de Brassens en-dessous de mon balcon ne m’avait pas empêché d’aller nager, tant j’aime Brassens et tant je crains les reprises qu’on en fait. Et, heureusement, de me raviser, en rentrant de la plage, en entendant de mon balcon les notes manouches de Philippe Lafon, et le timbre gémellaire de Bruno Granier, petit-cousin de Georges, qui a sublimé, disais-je, l’hérédité jusqu’à en reproduire, dans les tics de moustache, l’air pas commode de son glorieux ainé et, faut-il le définir, le tiers manquant entre l’accent et le chuitement, jusqu’au trouble absolu. J’écrivis, il y a six ans, un article dont je n’avais pas anticipé l’impact, dans une petite ville comme Sète. Et Bruno, Philippe et Laurent, depuis, ne m’ont jamais déçu, dans le projet Brassens – qu’on voit finalement peu – comme dans le Django Dingo, qui joue du feu de Dieu, mais dans lequel je reconnais moins Bruno, quand même. En tout cas pas comme ce soir, six ans après, avec un parallélisme troublant puisque si Laurent, le contrebassiste, manquait à l’appel en 2015, c’est Philippe, le guitariste, qui n’était pas là ce soir, laissant ses compères dans une configuration purement brassenssienne, guitare Favino et contrebasse, comme au temps de Georges et Pierre (Nicolas). C’était dans un temps différent, à l’Hôtel de Paris, où ils jouent régulièrement, au cœur du cœur d’une ville prise dans la frénésie de son débilitante qu’on appelle désormais Fête de la musique. Ici, sur le cadre royal, une barquette embarque deux DJ et des fans enivrés, déjà, et les oreilles n’en peuvent déjà plus ; là, dans le patio de l’HDP, on a effectivement une moyenne d’âge qu’on ne peut pas nier, mais qui retombe en enfance quand il s’agit de chanter des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, puisqu’elles ont passé le cap des générations, puisque Brassens a 100 ans cette année et puisque – n’en déplaise à mon ami Bernard, génial organisateur de cet anniversaire – il n’est pas la peine de le fêter puisque Brassens n’a jamais demandé d’autre qu’un instant entre amis ou inconnus et un homme capable de le jouer. Dans le subtil décalage qui fait sa musique et dans la métrique particulière qui est la sienne, entre les e démuétisés de fin de vers et la scansion décalée qui fait son charme. Le reste, le duo s’en occupe, Bruno dans un mimétisme qui n’est pas travaillé – ce serait le pire – Laurent, allongé sur son instrument, dans le tiers sursis de sa rythmique. Vérifiez, quand des spectateurs s’avisent de taper dans leurs mains, ils tombent toujours faux. Après, ça enchaîne, et ce doit être drôle, de leur point de vue, de voir des lèvres souffler le texte que, de toute manière, Bruno connaît par cœur, comme s’il l’avait écrit. Après tout, c’est une part de lui qui en est l’auteur, mais il sait que chaque chanson de Brassens correspond à une étape de la vie de chacun, dans le public, de « l’orage » à « Brave Margot », en passant par « la supplique », qu’il ne pouvait pas ne pas chanter, ici, aujourd’hui. Le duo a joué deux fois 1h10, ce sont les contraintes de l’événement, de ce qui en découle, mais ça suffit pour avoir rajeuni de quarante ans, ou de six, alors, c’est selon. Il faudrait pouvoir expliquer à chaque fois son Brassens, dire pourquoi le « petit cheval » a traumatisé, dans sa prime enfance, dire la question restée en suspens dans le dernier vers de « Saturne » (« et la petite pisseuse d’en face peut bien aller se rhabiller »), expliquer pourquoi la misogynie de Georges est jubilatoire, en cette époque de culs-serrés (« pour l'amour on ne demande pasAux filles d'avoir inventé la poudre ») et pourquoi, quand on l’interdira, on continuera de le chanter à tue-tête. Et s’il en est un qui a la légitimité et l’enthousiasme, toujours, de le faire, c’est bien Bruno Granier, à un, à deux, à trois. Il s’est (encore) passé quelque chose, dans le patio de l’HDP, et c’était bel et bien un privilège que d’en être. L’événement n’est pas toujours là où on l’annonce.

05:15 Publié dans Blog | Lien permanent