30/10/2010

Résidents du philharmonique

Je poursuis mon voyage dans l’Art des autres, en ce moment : il faut bien s’enrichir et je m’inquiéterais de mon absence de goût pour la lecture si je n’avais pas lu Sartre et si je ne me savais pas dans la phase écriture, que je dissocie comme lui de l’acte de lire, ce qui nous autorise le double d’angoisse, la peur de ne plus lire un temps, la peur de ne plus écrire un autre… Bref. Ce soir, j’ai retrouvé une Casa Musicale que j’avais quittée conquise, dans toutes les acceptions du terme, par des Deuce qui ne connaissent pas leurs limites (contrairement à ce qu'ils veulent faire croire), pour un récital d’un tout autre genre puisque Valeria Pacella et ses musiciens y ont posé leurs instruments pour une résidence de quatre jours ponctuée, donc, d’un concert final pour lequel on espérait peut-être plus de monde que la quinzaine de personnes présentes. La résidence d’artiste, c’est une excellente idée d’Eric Martin, le maître des lieux, ça donne une tournure intime et familiale, l’envie, également, de se dépasser. Valeria Pacella comptait visiblement sur ce concert pour donner l’élan que tout artiste émergent espère donner à son projet : un album est en cours, il est prévu pour fin décembre, la souscription qui va avec trouvera, je l’espère, l’écho qui devrait être le sien dans un univers pourtant bien encombré. VP en concert, ce sont trois musiciens issus du classique qui font part d’une maîtrise et d’un équilibre impressionnants : la patronne, tout en bras nus fins et musclés, joue de ses guitares comme une concertiste debout, le manche relevé, les arpèges affutés ; de chaque côté d’elle, ses hommes – dirait Barbara – la suivent, chacun dans le monde de son instrument. Fred D., par ailleurs excellent auteur-compositeur-interprète lui-même, créateur d’un « l'âme » qui m’a impressionné récemment, roule de sa corde de basse, soutient le morceau, lui donne du corps. Olivier Gailly, en violoncelliste lunaire, lui répond par vagues, quand ses archets donnent à un « Funny smile » la dimension tragique que son titre ne sous-entend pas. Chez Valeria Pacella, qui chante en anglais douze fois sur treize, les champs d’inspiration sont classiques, également, pour le peu que j’aie pu retenir d’une première écoute, en dehors des titres disponibles sur la toile : tout n’est pas matière au suicide, heureusement, il y a, comme chez tout le monde, des chansons qui sont d’amour et d’autres qui n’en sont pas. Un texte sur un auteur qui bloque à la 21ème page, ce qui n’est pas beaucoup, convenons-en. Il y a surtout une voix d’une clarté qui mélange, je l’ai déjà écrit, Anne Clark avec Suzanne Vega, ce qui n’est pas rien, le tout teinté, programmations et quelques samples de humming obligent, d’un peu de Claudia Brücken, la chanteuse d’un Propaganda ressurgi du néant le temps d’une interrogation. C’est élégant, c’est subtil, ça manque sans doute d’un peu de rythme et d’enchaînements : entre le bois qui travaille et la courte durée des morceaux – pourquoi pas de reprise instrumentale interminable, avec une telle formation ? - on a un peu plus entendu les silences que la musique. Même si le silence qui suit une chanson de Valeria, c’est encore… Enfin, la chanson, vous la connaissez.

Je poursuis mon voyage dans l’Art des autres, en ce moment : il faut bien s’enrichir et je m’inquiéterais de mon absence de goût pour la lecture si je n’avais pas lu Sartre et si je ne me savais pas dans la phase écriture, que je dissocie comme lui de l’acte de lire, ce qui nous autorise le double d’angoisse, la peur de ne plus lire un temps, la peur de ne plus écrire un autre… Bref. Ce soir, j’ai retrouvé une Casa Musicale que j’avais quittée conquise, dans toutes les acceptions du terme, par des Deuce qui ne connaissent pas leurs limites (contrairement à ce qu'ils veulent faire croire), pour un récital d’un tout autre genre puisque Valeria Pacella et ses musiciens y ont posé leurs instruments pour une résidence de quatre jours ponctuée, donc, d’un concert final pour lequel on espérait peut-être plus de monde que la quinzaine de personnes présentes. La résidence d’artiste, c’est une excellente idée d’Eric Martin, le maître des lieux, ça donne une tournure intime et familiale, l’envie, également, de se dépasser. Valeria Pacella comptait visiblement sur ce concert pour donner l’élan que tout artiste émergent espère donner à son projet : un album est en cours, il est prévu pour fin décembre, la souscription qui va avec trouvera, je l’espère, l’écho qui devrait être le sien dans un univers pourtant bien encombré. VP en concert, ce sont trois musiciens issus du classique qui font part d’une maîtrise et d’un équilibre impressionnants : la patronne, tout en bras nus fins et musclés, joue de ses guitares comme une concertiste debout, le manche relevé, les arpèges affutés ; de chaque côté d’elle, ses hommes – dirait Barbara – la suivent, chacun dans le monde de son instrument. Fred D., par ailleurs excellent auteur-compositeur-interprète lui-même, créateur d’un « l'âme » qui m’a impressionné récemment, roule de sa corde de basse, soutient le morceau, lui donne du corps. Olivier Gailly, en violoncelliste lunaire, lui répond par vagues, quand ses archets donnent à un « Funny smile » la dimension tragique que son titre ne sous-entend pas. Chez Valeria Pacella, qui chante en anglais douze fois sur treize, les champs d’inspiration sont classiques, également, pour le peu que j’aie pu retenir d’une première écoute, en dehors des titres disponibles sur la toile : tout n’est pas matière au suicide, heureusement, il y a, comme chez tout le monde, des chansons qui sont d’amour et d’autres qui n’en sont pas. Un texte sur un auteur qui bloque à la 21ème page, ce qui n’est pas beaucoup, convenons-en. Il y a surtout une voix d’une clarté qui mélange, je l’ai déjà écrit, Anne Clark avec Suzanne Vega, ce qui n’est pas rien, le tout teinté, programmations et quelques samples de humming obligent, d’un peu de Claudia Brücken, la chanteuse d’un Propaganda ressurgi du néant le temps d’une interrogation. C’est élégant, c’est subtil, ça manque sans doute d’un peu de rythme et d’enchaînements : entre le bois qui travaille et la courte durée des morceaux – pourquoi pas de reprise instrumentale interminable, avec une telle formation ? - on a un peu plus entendu les silences que la musique. Même si le silence qui suit une chanson de Valeria, c’est encore… Enfin, la chanson, vous la connaissez.

Valeria Pacella - "Funny Smile", Casa Musicale, 29.10.10

envoyé par cachardl. - Regardez plus de clips, en HD !

01:14 Publié dans Blog | Lien permanent

28/10/2010

Paroles & Musique

Je suis chez Hostettler, je l'entends gratter la guitare en haut. Je ne reconnais pas ce qu'il chante, mais l'air m'interpelle: je dois le dire ici, autant par curiosité que par jalousie, puisque si je ne reconnais pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas de moi. Voilà, le moment de honte est déjà passé. Je monte, j'ai mon ordinateur avec moi, je m'assieds à la table du bureau, il continue de chercher, un accord, une harmonie. C'est le moment où je me sollicite, je me dis que des mots DOIVENT venir, pour autant je sais qu'ils ne répondent pas plus que moi aux impératifs. Je voudrais moi aussi être laborieux et ce n'est pas une provocation: je sais depuis longtemps que je ne peux pas travailler longtemps sur un texte - même si un texte chez moi peut s'installer dans la durée - mais que le texte surgit violemment, après que mon cerveau a dangereusement chauffé. Je crains, à mon âge, un accident cérébral qui me paraît inévitable au regard de ce qui se passe dans mon for intérieur : j'espère juste qu'il surviendra une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, seulement. Les mots sont donc sortis, je ne sais pas ce qu'ils valent, je me dois de les laisser à Eric puisque j'en ai d'autres à gérer, des plus compliqués, des qui demandent davantage encore. Il est temps, maintenant que ma nouvelle esquisse des émotions est terminée, que j'en termine avec mon Dîner, dont je sais que certains, ici, attendent le dénouement. Que je n'en sache rien moi-même leur importe peu: c'est la règle du je.

Je suis chez Hostettler, je l'entends gratter la guitare en haut. Je ne reconnais pas ce qu'il chante, mais l'air m'interpelle: je dois le dire ici, autant par curiosité que par jalousie, puisque si je ne reconnais pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas de moi. Voilà, le moment de honte est déjà passé. Je monte, j'ai mon ordinateur avec moi, je m'assieds à la table du bureau, il continue de chercher, un accord, une harmonie. C'est le moment où je me sollicite, je me dis que des mots DOIVENT venir, pour autant je sais qu'ils ne répondent pas plus que moi aux impératifs. Je voudrais moi aussi être laborieux et ce n'est pas une provocation: je sais depuis longtemps que je ne peux pas travailler longtemps sur un texte - même si un texte chez moi peut s'installer dans la durée - mais que le texte surgit violemment, après que mon cerveau a dangereusement chauffé. Je crains, à mon âge, un accident cérébral qui me paraît inévitable au regard de ce qui se passe dans mon for intérieur : j'espère juste qu'il surviendra une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, seulement. Les mots sont donc sortis, je ne sais pas ce qu'ils valent, je me dois de les laisser à Eric puisque j'en ai d'autres à gérer, des plus compliqués, des qui demandent davantage encore. Il est temps, maintenant que ma nouvelle esquisse des émotions est terminée, que j'en termine avec mon Dîner, dont je sais que certains, ici, attendent le dénouement. Que je n'en sache rien moi-même leur importe peu: c'est la règle du je.

19:25 Publié dans Blog | Lien permanent

27/10/2010

Nouvelle esquisse d'une théorie des émotions en vingt-sept pages.

(Extrait)

I- Abordage & dévoilement

C’est une idée qui grandit, qu’on veut chasser parce qu’on en connaît les limites ; on sollicite à peu près tout, la raison, la morale, les impossibilités : on se rassure, on se rappelle, mais tout de suite après vient le « on se racole » de « Happe » et là, d’un coup, tout s’écroule de nouveau. On sait pourtant bien comment elle fonctionne, la cristallisation : il suffit, ponctuellement, de retourner sur les lieux où elle a frappé pour que le souvenir revienne, avec une exactitude provocatrice : tu pensais que tu aurais pu m’oublier, sourit-elle en ramenant tout à la surface. Alors, en amont, quand on pense encore contrôler, on évite, on élude, on s’empêche, littéralement, d’aller chercher dans les yeux de celle-ci ce qu’on a déjà trouvé, ou cru trouver chez d’autres. Un mécanisme, après tout, ça s’explique, ça peut aussi s’anticiper : il suffit de prendre l’élan contraire pour que le mouvement s’annihile. Mais si l’on savait faire ça, isoler le génome de l’émotion, on vivrait plus calmement, sans doute, mais moins, de fait. Alors on s’abandonne, on se dit que l’instant est fait pour ça, que c’est sa fugacité qui se rappellera à nous, qui règlera l’impact et l’incidence de ce qui surgit. On sait également que le premier obstacle, le langage, va tout ramener au premier plan : on ne peut pas laisser les regards parler d’eux-mêmes plus longtemps, il va falloir entamer la conversation. Celle qui va nous situer bien en deçà de là où on s’est imaginé, déjà. Rien n’est plus anodin que ce qui est dit entre deux êtres quand ils ne décident pas, d’eux-mêmes, de se dire tout dès le premier instant. Ce qui n’arrive jamais. On cherchera donc le métalangage, l’état du dessus, celui qui signifie. Il y a bien des codes de lecture des situations, les corps qui expriment, les gestes qui trahissent, mais le silence entre les mots est souvent le plus éloquent : tu me dis ça, j’entends ce que tu ne me dis pas, on risque le malentendu, à chaque instant. Les 27 pages qui s’imposeront derrière. Mais l’émotion est là, parfois porteuse d’évidence, ce qui n’est jamais bon non plus : y a-t-il moins évident qu’une évidence portée par l’émotion, le rationnel répondra non, mais le temps qu’il démontre, la passion aura passé son chemin, se sera emparée d’une autre histoire. Eprise de quelqu’un d’autre. Tiens, éprise, mot central d’une autre confidence, une de celles qui, au contraire de celle-ci, ne s’est pas étalée : je la rappelle, ici, parce que des années après, elle est toujours source de stupéfaction chez celui qui l’a créée. L’aphorisme était régulé, il n’avait que vingt secondes pour exister et faire sens :

C’est une idée qui grandit, qu’on veut chasser parce qu’on en connaît les limites ; on sollicite à peu près tout, la raison, la morale, les impossibilités : on se rassure, on se rappelle, mais tout de suite après vient le « on se racole » de « Happe » et là, d’un coup, tout s’écroule de nouveau. On sait pourtant bien comment elle fonctionne, la cristallisation : il suffit, ponctuellement, de retourner sur les lieux où elle a frappé pour que le souvenir revienne, avec une exactitude provocatrice : tu pensais que tu aurais pu m’oublier, sourit-elle en ramenant tout à la surface. Alors, en amont, quand on pense encore contrôler, on évite, on élude, on s’empêche, littéralement, d’aller chercher dans les yeux de celle-ci ce qu’on a déjà trouvé, ou cru trouver chez d’autres. Un mécanisme, après tout, ça s’explique, ça peut aussi s’anticiper : il suffit de prendre l’élan contraire pour que le mouvement s’annihile. Mais si l’on savait faire ça, isoler le génome de l’émotion, on vivrait plus calmement, sans doute, mais moins, de fait. Alors on s’abandonne, on se dit que l’instant est fait pour ça, que c’est sa fugacité qui se rappellera à nous, qui règlera l’impact et l’incidence de ce qui surgit. On sait également que le premier obstacle, le langage, va tout ramener au premier plan : on ne peut pas laisser les regards parler d’eux-mêmes plus longtemps, il va falloir entamer la conversation. Celle qui va nous situer bien en deçà de là où on s’est imaginé, déjà. Rien n’est plus anodin que ce qui est dit entre deux êtres quand ils ne décident pas, d’eux-mêmes, de se dire tout dès le premier instant. Ce qui n’arrive jamais. On cherchera donc le métalangage, l’état du dessus, celui qui signifie. Il y a bien des codes de lecture des situations, les corps qui expriment, les gestes qui trahissent, mais le silence entre les mots est souvent le plus éloquent : tu me dis ça, j’entends ce que tu ne me dis pas, on risque le malentendu, à chaque instant. Les 27 pages qui s’imposeront derrière. Mais l’émotion est là, parfois porteuse d’évidence, ce qui n’est jamais bon non plus : y a-t-il moins évident qu’une évidence portée par l’émotion, le rationnel répondra non, mais le temps qu’il démontre, la passion aura passé son chemin, se sera emparée d’une autre histoire. Eprise de quelqu’un d’autre. Tiens, éprise, mot central d’une autre confidence, une de celles qui, au contraire de celle-ci, ne s’est pas étalée : je la rappelle, ici, parce que des années après, elle est toujours source de stupéfaction chez celui qui l’a créée. L’aphorisme était régulé, il n’avait que vingt secondes pour exister et faire sens :

« Il faut que je te fasse un aveu : à aucun moment, je ne me suis senti aussi proche de quelqu’un que je me sens proche de toi en ce moment ; nos vies se rapprochent, c’est limpide : on peut lutter, c’est sûr, mais ça ne servirait à rien. Je suis tellement épris de toi.*»

* Confidences Indistinctes (Cachard/Frémiot)

12:51 Publié dans Blog | Lien permanent

25/10/2010

Ce n'est pas le dictionnaire qui va porter plainte, hein?

Je ne suis pas un bon client pour le comique. Ni un bon juge, d’ailleurs : je vais au café-théâtre une fois par décennie et encore, parce que j’ai une réelle aversion pour les one-men show de plus grande envergure. C’est dire que c’est simplement la curiosité qui m’a poussé voir Palandri en spectacle, ainsi qu’une réelle interrogation sur mon inaptitude à rire aux mêmes places que mes contemporains. Il y a dix ans, c’est « Arrête de pleurer, Pénélope » que je suis allé voir dans un de ces bouges consacrés au comique que la place lyonnaise adore, et j’ai dû dire quelque chose en sortant comme : « si ces filles là font carrière, je veux bien être pendu », soit, sans le savoir alors, ce que Georges Pérec avait dit de Johnny Hallyday passant en vedette américaine de Raymond Devos à Bobino*. Palandri, qu’on le dise d’entrée, est un très bon comédien, il a aussi l’avantage énormissime de savoir ne pas rire de ses propres traits, une habitude ruquierienne pour moi rédhibitoire. Il sait aussi jongler de l’air du temps et ses saillies font penser qu’un homme comme lui invité à un barbecue l’été doit être irrespirable. D’autant que l’homme a des références, ou alors des coïncidences troublantes : on trouve dans son « Palandri is not Dead » des emprunts à Desproges, à Coluche, à Dupontel. Pas dans les textes, même si la mise en abyme et le résumé du spectacle sonnent desprogiens et que la bonhomie, quand elle ne va pas vers De Funès, est coluchienne en diable : question de ventre et d’intonations, sans doute. Qu’est-ce qui fait, alors, que je n’arrive pas à rire en même temps que ceux qui, à mes côtés, se tordent de douleur tant la seule situation leur paraît hilarante ? Les quelques effets qui font qu’un bon mot est souvent répété, comme si l’on ne l’avait pas compris, ce qui en anéantit, pour moi, la portée ? Les petites facilités qui font qu’on va en territoire conquis – par gestes, par récurrences – quand il en est d’autres qui sont effleurés, frôlant une indécence – sur le cancer, sans rien dévoiler – qu’on aimerait plus mordante encore ? Mon comique de la décennie ne m’a ni lassé, ni déçu, je suis même heureux de savoir de qui je parle, maintenant : ses sorties sur les conventionnels du rang, de Mimie Matty à Vincent Lagaf en passant par les talents littéraires supposés de Patrick Poivre d’Arvor et de Claire Chazal, m’ont convaincu de sa légitimité. Tout en lui est drôlerie, de la façon dont il occupe la scène jusqu’aux failles qu’il arrive à créer chez le spectateur, cette empathie qui ne noue alors même que tout est artifice comique. Pourquoi, alors, sinon à cause de moi ? Les lieux, la promiscuité, l’obligation de rire peut-être. Un public peut être plus gras que l’artiste qui se produit devant lui. Ce doit être ça, oui, et la pensée que j’ai eue, pendant le spectacle, des concerts de Pierre Perret qui, à chaque fois qu’il annonce « la Corinne », entend des murmures de réprobation de personnes qui, en fait, n’attendent que ça, qu’il la chante. J’en suis là : ça ne s’arrange pas, moi. Je vais devoir attendre cet été, qui sait, pour partager avec Palandri (nous avons beaucoup d’amis communs mais ne nous connaissons pas), le temps d’un barbecue, notre dépendance assumée au lobby des bouchers-charcutiers : peut-être, à ce moment, aurai-je libéré un peu plus du potentiel zygomatique nécessaire à l’exercice. En attendant, ce n’est pas parce que je ne sais pas faire qu’il faut vous empêcher d’aller rire en le voyant. Puisque je vous dis qu’il est bon.

Je ne suis pas un bon client pour le comique. Ni un bon juge, d’ailleurs : je vais au café-théâtre une fois par décennie et encore, parce que j’ai une réelle aversion pour les one-men show de plus grande envergure. C’est dire que c’est simplement la curiosité qui m’a poussé voir Palandri en spectacle, ainsi qu’une réelle interrogation sur mon inaptitude à rire aux mêmes places que mes contemporains. Il y a dix ans, c’est « Arrête de pleurer, Pénélope » que je suis allé voir dans un de ces bouges consacrés au comique que la place lyonnaise adore, et j’ai dû dire quelque chose en sortant comme : « si ces filles là font carrière, je veux bien être pendu », soit, sans le savoir alors, ce que Georges Pérec avait dit de Johnny Hallyday passant en vedette américaine de Raymond Devos à Bobino*. Palandri, qu’on le dise d’entrée, est un très bon comédien, il a aussi l’avantage énormissime de savoir ne pas rire de ses propres traits, une habitude ruquierienne pour moi rédhibitoire. Il sait aussi jongler de l’air du temps et ses saillies font penser qu’un homme comme lui invité à un barbecue l’été doit être irrespirable. D’autant que l’homme a des références, ou alors des coïncidences troublantes : on trouve dans son « Palandri is not Dead » des emprunts à Desproges, à Coluche, à Dupontel. Pas dans les textes, même si la mise en abyme et le résumé du spectacle sonnent desprogiens et que la bonhomie, quand elle ne va pas vers De Funès, est coluchienne en diable : question de ventre et d’intonations, sans doute. Qu’est-ce qui fait, alors, que je n’arrive pas à rire en même temps que ceux qui, à mes côtés, se tordent de douleur tant la seule situation leur paraît hilarante ? Les quelques effets qui font qu’un bon mot est souvent répété, comme si l’on ne l’avait pas compris, ce qui en anéantit, pour moi, la portée ? Les petites facilités qui font qu’on va en territoire conquis – par gestes, par récurrences – quand il en est d’autres qui sont effleurés, frôlant une indécence – sur le cancer, sans rien dévoiler – qu’on aimerait plus mordante encore ? Mon comique de la décennie ne m’a ni lassé, ni déçu, je suis même heureux de savoir de qui je parle, maintenant : ses sorties sur les conventionnels du rang, de Mimie Matty à Vincent Lagaf en passant par les talents littéraires supposés de Patrick Poivre d’Arvor et de Claire Chazal, m’ont convaincu de sa légitimité. Tout en lui est drôlerie, de la façon dont il occupe la scène jusqu’aux failles qu’il arrive à créer chez le spectateur, cette empathie qui ne noue alors même que tout est artifice comique. Pourquoi, alors, sinon à cause de moi ? Les lieux, la promiscuité, l’obligation de rire peut-être. Un public peut être plus gras que l’artiste qui se produit devant lui. Ce doit être ça, oui, et la pensée que j’ai eue, pendant le spectacle, des concerts de Pierre Perret qui, à chaque fois qu’il annonce « la Corinne », entend des murmures de réprobation de personnes qui, en fait, n’attendent que ça, qu’il la chante. J’en suis là : ça ne s’arrange pas, moi. Je vais devoir attendre cet été, qui sait, pour partager avec Palandri (nous avons beaucoup d’amis communs mais ne nous connaissons pas), le temps d’un barbecue, notre dépendance assumée au lobby des bouchers-charcutiers : peut-être, à ce moment, aurai-je libéré un peu plus du potentiel zygomatique nécessaire à l’exercice. En attendant, ce n’est pas parce que je ne sais pas faire qu’il faut vous empêcher d’aller rire en le voyant. Puisque je vous dis qu’il est bon.

* « Je me souviens » n°181

23:37 Publié dans Blog | Lien permanent

22/10/2010

Jean-Louis Clavaizolle

Déférence gardée envers les formidables Jimenez et Reynaud, c’est avec une véritable émotion que j’ai retrouvé hier, à St Genis Laval – un endroit improbable pour un concert, qui montre que la ville de Lyon n’est plus à-même d’accueillir comme il se doit des artistes entre deux âges et deux publics – l’adjuvant historique de Jean-Louis Murat, celui des sessions planantes de Murat en plein air, celui des concerts acoustiques du Dolorès Tour, celui, déjà retrouvé, du Murat chante Ferré qui chante Baudelaire. Clavaizolle, c’est le retour de nappes de synthé – un instrument que je ne manque jamais d’honnir par ailleurs – et des quelques boucles qui équilibrent les envolées solistes d’un Mumu dont on m’a dit hier à la fois qu’il devrait prendre un guitariste (comme dans « le parfum d’acacias au jardin ») et qu’il n’avait jamais aussi bien joué de la guitare… On le sait, j’en ai déjà parlé ici (sur l'article le plus diffusé de l'histoire de ce blog!), l’auvergnat ne laisse personne indifférent, entre sa maîtrise absolue des enflures médiatiques (insultes, comportement de gougnaffier) et sa radicalité musicale (des albums à foison, entre trash expérimental et merveilles abouties, comme son dernier « Cours ordinaire des choses », enregistré à Nashville et album incontesté de l’année 2009) qui le pousse à laisser derrière lui des trésors que bien des Florent Marchet paieraient pour en chanter ne serait-ce qu’un. Attaque gratuite mais assumée.

Murat hier à St Genis-Laval, c’est une atmosphère d’outre-tombe avec laquelle il se plait de jouer, des éclairages moins présents sur scène que dans la salle, le service minimum de mots au public qui lui évite de dire n’importe quoi et quatre types sur scène qui se complètent parfaitement. Denis, donc, mais aussi cette excellente session rythmique aux notes rondes et profondes, ces intro étirées qui laissent penser à tout moment qu’un « Jim » ou qu’un « lien défait » peut arriver, et puis non. On joue chez Murat les albums qu’on défend, tant pis pour les nostalgiques. Qui se consoleront quand même avec un « train bleu » féérique, même si, là aussi, comme s’il avait peur lui-même de sa sanctuarisation, Jean-Louis détourne, trompe, fausse (la voix), propose une autre version que celle attendue. Il ne faut s’attendre à rien avec Murat, c’est la leçon des multiples concerts que j’ai vus de lui depuis 1993 et ses premiers pas sur scène, au Transbordeur. Quand il interpellait les « endimanchées » qui partaient plus tôt. Hier, il y en a quelques-unes qui sont parties aussi, lassées, peut-être, d’entendre ces intros qui se ressemblent pour tromper l’ennemi et qui font la part belle, une fois la rythmique en place, à la déstructuration muratienne, la guitare qu’on sature, le Neil Young qui revient. Quand on pense au chanteur de charme qui sévissait chez Drucker, on se dit qu’il a bien vieilli ; mais quand on repense aux versions qu’il a faites des chansons qu’il y chantait en 2000 ou 2004 par exemple, on se dit qu’il pourrait quand même faire quelques concessions, placer quelques vieilleries au milieu de ses amours vagabondes. Puis on se reproche de l’avoir pensé. Une soirée avec Jean-Louis, c’est toujours surprenant ; il n’y a que les personnes que l’on retrouve qui ne changent pas vraiment. Et quand Jean-Louis, Denis et les deux autres finissent par « l’examen de minuit », c’est abruti de bonheur et de beauté qu’on quitte la place.

17:33 Publié dans Blog | Lien permanent

20/10/2010

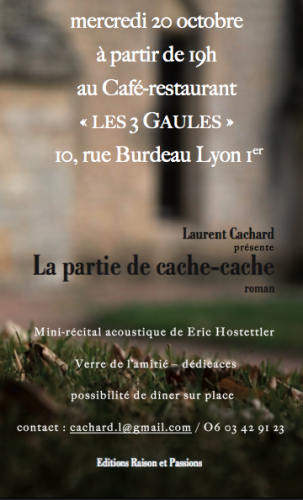

Aux 3 Gaules.

Et c'est reparti, la question du nombre, de l'activité vaine etc. Ce soir, je présente "la partie de cache-cache" dans ce café-restaurant des Pentes de la Croix-Rousse, en attendant qu'il trouve une place un peu plus marquée et officielle auprès des représentants certifiés du livre. En attendant, il faut bien que celui-ci vive et quelques-uns, déjà, l'attendent de pied ferme. Je serai donc là, ce soir, avec mon ami Eric dans notre configuration littéraire. On prendra un verre et l'air détendu, je suis sûr que grâce au formidable accueil que Bruno & Sophie nous ont déjà garanti dans le lieu, tout le monde passera une bonne soirée. Et moi, je rentrerai dans le froid de novembre (oui, le temps que j'arrive!) en me demandant, une fois encore, ce qui m'a pris de m'exposer comme ça. A tout à l'heure.

16:13 Publié dans Blog | Lien permanent

18/10/2010

Initiales B.B

Bertrand Betsch ne va pas aimer l’analogie, mais il est à ma vie d’homme ce que Barbara fut à mes années d’adolescence (et la post, la pire, celle qui court jusqu’à 25 ans bien tassés) : un rendez-vous qui s’est fait par hasard une première fois et qu’on n’a jamais démenti. Il est assez facile, dès lors, d’en tirer une certaine gloriole, de regarder d’un air entendu celles et ceux qui le découvriraient. C’est un peu tard, jeunes gens… Sauf que la trajectoire de ce BB là n’est pas linéaire, loin s’en faut. Découvert en même temps que naissaient à un public averti les Dominique A et autres Philippe Katherine, l’auteur-compositeur-interprète, auto-proclamé poète « de basse renommée » a vite endossé le rôle du loser magnifique, pétri de talent dans l’écriture mais pas disposé à faire les concessions, question d’époque : une conviction qu’il analysera lui-même dans « la tristesse durera toujours », paru chez « la machine à cailloux ». en 2007. Mais sa biographie, souvent cynique et gentiment faussée, existe partout, elle importe peu, ici. Il n’empêche que j’ai donc croisé Bertrand Bestch en 1997 au théâtre de Mâcon et que depuis la « soupe à la grimace » - le titre de son premier album, mythique pour bien des personnes de ma génération, donc de la sienne – je ne l’ai jamais quitté : de salles un peu prestigieuses en lieux plus confidentiels jusque, ce dimanche, au petit bar du « Whisky, Cassoulet & Ping-Pong », dans ma Croix-Rousse natale, ce dont il se foutra. Bertrand Betsch, en 2004, fut victime d’un malentendu : sa chanson « pas de bras, pas de chocolat », remixée en dance edit, fut diffusée en radio et faillit connaître le sort que connaîtra, quelques années plus tard, le « j’adore » de Katherine. Sauf que lui, BB, n’y aurait sans doute pas survécu : on ne surmonte pas facilement l’imposture d’être aimé pour ce qu’on n’est pas. C’est ainsi que, avec Superflu il y a deux ans, seul dans des endroits interlopes maintenant, Bertrand a lui aussi repris la scène, avec ses chansons ciselées, son humour froid et – plus qu’avant – une auto-ironie tout a fait mordante quand il se décrit comme « cassant », « distant », « absent », « moins bien que les autres » mais avec en lui un feu sacré et inaltérable, de ceux qui font que, quelques soient les douleurs et les accidents, le mot tombe juste, n’est jamais putassier et provoque chez celui qui l’écoute les mille et une interrogations qu’il n’a jamais voulu se poser. Bertrand Betsch, qui chante le psycho-killer comme le bébé mort, jongle avec ses références, alterne le mot chiadé et celui courant, illumine le tout d’une voix d’une clarté reconnaissable entre cent, avec cette capacité de laisser la syllabe s’étirer sur deux ou trois mesures, le temps du métalangage. Chez Betsch, en concert, inutile d’attendre la chanson type : s’il en est deux ou trois qui ont marqué les esprits, peu de chances qu’il les joue, d’ailleurs. On passe vite à autre chose chez cet homme-là, et même en confiance, il faut que la misanthropie suive de près, précaution oblige. Quitte à ce que plus personne ne le croie.

Hier, c’est donc un impromptu de Lyon que Bertrand Betsch nous a proposé ; avec son accord, j’en publie quelques extraits alléchants : des nouveautés, beaucoup, maintenant qu’il a retrouvé - après une pause dans l’obligation, contradictoire, de gagner une vie qu’on nous a pourtant donnée – un manager et une joie de jouer communicative. Une heure trente passée avec lui, je ne peux pas dire à quelques mètres puisqu’il n’y en avait pas un d’écart entre lui et moi, qui tentais de me faire tout petit. Je n’ai rien raté de cette vingtaine de chansons qu’il a chantées. Je me suis « fait connaître », rapidement, une fois le concert terminé, mais n’ai fait valoir, bêtement, que mon ancienneté. J’aurais pu échanger avec lui sur le monde du roman qu’il a tenté, lui aussi, d’intégrer : nous en sommes à deux chacun, après tout, d’après sa bibliographie ; dommage, aussi, qu’il ait dû quitter Lyon avant mercredi : je l’aurais bien vu écouter Hostettler jouer « au-dessus des eaux & des plaines » dans une situation identique. Comme ça, pour voir… Enfin, Barbara l’a dit avant lui, même si lui ne le dit justement pas : il faut bien qu’il parte pour que je le voie revenir. A un moment ou à un autre.

Le reste est là : http://www.bertrandbetsch.fr/

PS : en quelques jours, Sami Frey, Bertrand Betsch et Jean-Louis Murat, sans oublier mes amis de Deuce, de Nar6 en formation réduite et « la partie de cache-cache » à présenter, la vie s’accélérait-elle ?

Bertrand Betsch - Concert Lyon 17.10.2010 5 titres

envoyé par cachardl. - Regardez la dernière sélection musicale.

07:46 Publié dans Blog | Lien permanent

17/10/2010

Avant-première

11:32 Publié dans Blog | Lien permanent