25/08/2018

Boule & Barthes.

C’est terrible de savoir qu’un écrivain s’est déjà emparé du sujet, mais de voir arriver Bastien Rémy - sur la place du Pouffre, celle de la mairie de Sète, en pleine Saint-Louis - fut une expérience humaine et littéraire incroyable hier. Il faut dire que cet homme-là, que vous et moi ne connaissions pas il y a quelques heures, est un des sosies officiels de Claude François, ceux dont « Podium » nous a appris qu’ils détestaient les « Sardou » et qu’ils prenaient Brassens pour une moustache qui fait rimer couille avec nouille (citation apocryphe). Bastien Rémy est donc arrivé vers la fin des balances –grosse production, huit musiciens, deux choristes – suivi, à distance respectable, des quatre Clodettes officielles, il s’est passé quelque chose de l’ordre de la faille spatio-temporelle, et pas seulement parce que la bande-son diffusait le jingle du journal de TF1 du 11 mars 1978 et l’annonce de sa mort. Un événement dont tout le monde se souvient, à condition qu’il l’ait vécu (tautologie), c’est un peu comme la semaine du jeudi de repos, hein ! Bastien Rémy, petit homme frêle, porte sur lui une forme de morgue liée au succès et à l’intemporalité d’un autre que lui, qu’il représente sur scène tous les soirs ou presque. Incarner le désincarné, voilà un drôle de dessein, comme si la responsabilité d’une centaine de tubes, ces chansons que tout le monde connaît lui incombait. Le principe d’un spectacle pareil, c’est de remonter le temps, de créer l’illusion d’une époque dorée. Sur la place, que des badauds investissent dès les répétitions, l’après-midi, les vacanciers ont la même allure que dans les années 70, n’ont sans doute pas conscience que les temps ont changé : eux-mêmes n’ont sans doute jamais écouté Bob Dylan, ne se seraient jamais douté qu'il pût finir Prix Nobel de littérature. Un spectacle de Clo-Clo en 2018, c’est a-temporel et fascinant : il faut surmonter le pathétique de la situation et la prendre comme un exutoire. Hurler, chanter, se convaincre qu’il n’est pas mort, en plus qu’il n’a jamais été le sale type qu’il était. Se remémorer, avec les exégètes, son parcours, son arrivée d’Egypte, sa place de percussionniste. On se rappelle qu’à l’époque, la France supportait Saint-Etienne, qu’il y avait des téléphones à fil dans les DS des ministres, on pourrait citer les « Mythologies » de Barthes, mais la fête est PO-PU-LAIRE, on vous dit, comme la chanson du même nom. Grimé, maquillé, la perruque laquée au dernier stade, Bastien Rémy s’est métamorphosé et le spectacle bat son plein. Outre la performance scénique et musicale, on sent l’homme tenter de poindre au moins un minimum, dans de minuscules insères à destination du public, dans des anecdotes qu’il raconte en forçant sur la nasalité (« Tout l’moooonde !!! Je veux vous entennnnnndre ! »), comme s’il les avait vraiment vécues. Comme si Tina (Turner), Franck (Sinatra) ou Céline (Dion) étaient les collègues de boulot de Bastien Rémy. C’est son travail, sa vie, une allégorie de ce pourrait être l’éternité, à force de reproduction. Quand Granier chante Brassens, son grand oncle, à Sète, il y a autant de ferveur mais celle-ci est doublée d’une forme de recueillement, d’admiration pour la qualité d’un texte – la base d’une bonne chanson – pas d’abandon et de lâcher-prise, nécessaires pour entonner les magnoliiiiiiiiias for eveeeeeeuuuuuur avec son voisin de concert. L’avantage de la St Louis, c’est que le zinc de chez Boule vous prépare à ce type d’épreuve. Plus complexe qu’il n’y paraît : il ne faudrait pas paraître snob à bouder des plaisirs simples comme ceux-ci. Il y avait forcément des Sardou planqués sur la place à pester contre le succès d’un tel concert, quarante ans après la poussée d’Archimède confondue avec les théories de Benjamin Franklin. Pas un Polnareff, par contre, à ma connaissance. Un Brassens, régional de l’étape, pas plus convaincu aujourd’hui qu’il ne l’était la veille, je crois. Mais des Clodettes, dans le public, qui ont tout chanté de A à Z et reproduit des chorégraphies à paillettes qu’elles n’avaient plus sorties depuis… Depuis ? La question n’a aucune espèce d’importance : j’ai cru croiser Roger Gicquel à la sortie du concert, il avait l’air ravi. La France n’a plus peur.

C’est terrible de savoir qu’un écrivain s’est déjà emparé du sujet, mais de voir arriver Bastien Rémy - sur la place du Pouffre, celle de la mairie de Sète, en pleine Saint-Louis - fut une expérience humaine et littéraire incroyable hier. Il faut dire que cet homme-là, que vous et moi ne connaissions pas il y a quelques heures, est un des sosies officiels de Claude François, ceux dont « Podium » nous a appris qu’ils détestaient les « Sardou » et qu’ils prenaient Brassens pour une moustache qui fait rimer couille avec nouille (citation apocryphe). Bastien Rémy est donc arrivé vers la fin des balances –grosse production, huit musiciens, deux choristes – suivi, à distance respectable, des quatre Clodettes officielles, il s’est passé quelque chose de l’ordre de la faille spatio-temporelle, et pas seulement parce que la bande-son diffusait le jingle du journal de TF1 du 11 mars 1978 et l’annonce de sa mort. Un événement dont tout le monde se souvient, à condition qu’il l’ait vécu (tautologie), c’est un peu comme la semaine du jeudi de repos, hein ! Bastien Rémy, petit homme frêle, porte sur lui une forme de morgue liée au succès et à l’intemporalité d’un autre que lui, qu’il représente sur scène tous les soirs ou presque. Incarner le désincarné, voilà un drôle de dessein, comme si la responsabilité d’une centaine de tubes, ces chansons que tout le monde connaît lui incombait. Le principe d’un spectacle pareil, c’est de remonter le temps, de créer l’illusion d’une époque dorée. Sur la place, que des badauds investissent dès les répétitions, l’après-midi, les vacanciers ont la même allure que dans les années 70, n’ont sans doute pas conscience que les temps ont changé : eux-mêmes n’ont sans doute jamais écouté Bob Dylan, ne se seraient jamais douté qu'il pût finir Prix Nobel de littérature. Un spectacle de Clo-Clo en 2018, c’est a-temporel et fascinant : il faut surmonter le pathétique de la situation et la prendre comme un exutoire. Hurler, chanter, se convaincre qu’il n’est pas mort, en plus qu’il n’a jamais été le sale type qu’il était. Se remémorer, avec les exégètes, son parcours, son arrivée d’Egypte, sa place de percussionniste. On se rappelle qu’à l’époque, la France supportait Saint-Etienne, qu’il y avait des téléphones à fil dans les DS des ministres, on pourrait citer les « Mythologies » de Barthes, mais la fête est PO-PU-LAIRE, on vous dit, comme la chanson du même nom. Grimé, maquillé, la perruque laquée au dernier stade, Bastien Rémy s’est métamorphosé et le spectacle bat son plein. Outre la performance scénique et musicale, on sent l’homme tenter de poindre au moins un minimum, dans de minuscules insères à destination du public, dans des anecdotes qu’il raconte en forçant sur la nasalité (« Tout l’moooonde !!! Je veux vous entennnnnndre ! »), comme s’il les avait vraiment vécues. Comme si Tina (Turner), Franck (Sinatra) ou Céline (Dion) étaient les collègues de boulot de Bastien Rémy. C’est son travail, sa vie, une allégorie de ce pourrait être l’éternité, à force de reproduction. Quand Granier chante Brassens, son grand oncle, à Sète, il y a autant de ferveur mais celle-ci est doublée d’une forme de recueillement, d’admiration pour la qualité d’un texte – la base d’une bonne chanson – pas d’abandon et de lâcher-prise, nécessaires pour entonner les magnoliiiiiiiiias for eveeeeeeuuuuuur avec son voisin de concert. L’avantage de la St Louis, c’est que le zinc de chez Boule vous prépare à ce type d’épreuve. Plus complexe qu’il n’y paraît : il ne faudrait pas paraître snob à bouder des plaisirs simples comme ceux-ci. Il y avait forcément des Sardou planqués sur la place à pester contre le succès d’un tel concert, quarante ans après la poussée d’Archimède confondue avec les théories de Benjamin Franklin. Pas un Polnareff, par contre, à ma connaissance. Un Brassens, régional de l’étape, pas plus convaincu aujourd’hui qu’il ne l’était la veille, je crois. Mais des Clodettes, dans le public, qui ont tout chanté de A à Z et reproduit des chorégraphies à paillettes qu’elles n’avaient plus sorties depuis… Depuis ? La question n’a aucune espèce d’importance : j’ai cru croiser Roger Gicquel à la sortie du concert, il avait l’air ravi. La France n’a plus peur.

11:58 Publié dans Blog | Lien permanent

24/08/2018

Un cinq à Sète.

10:21 Publié dans Blog | Lien permanent

21/08/2018

Vague à l'âme (de fond).

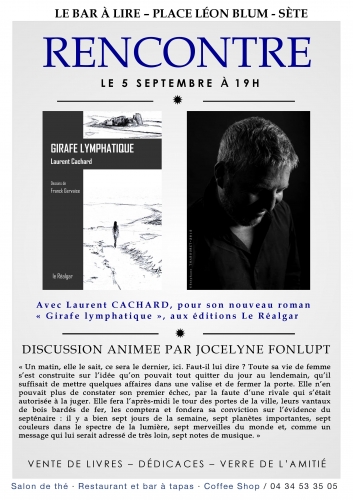

C'est donc aujourd'hui, officiellement, que sort la "Girafe lymphatique". Ceux qui ont reçu le roman, déjà, parce qu'ils l'avaient précommandé aux Editions Le Réalgar, en ont fait un retour plus que positif, je suis déjà rassuré, en partie. Un peu dépité, aussi: quel(le) libraire, quel(le) bibliothécaire va pousser la curiosité jusqu'à la commande de ce petit (mais magnifique) ouvrage, qui va m'inviter à tel salon, dont la plupart, ces dernières années, se sont déroulés sans moi? Quel(le) auteur(e) de mes ami(e)s va chroniquer mon roman, le référencer dans telle revue? J'ai un parcours, quelques états de service que je rappelle sempiternellement en quatrième de couverture, certains gamins de 3ème se sont fadés une explication de texte sur "Tébessa" et pourtant, en dix ans, mon réseau a fondu comme neige au soleil. Des promesses n'ont pas été tenues, des paresses se sont installées et là, paf, à 50 ans, j'aborde mon avant-dernier ouvrage avec bonheur d'un côté, et crainte (qu'il passe inaperçu) de l'autre.

C'est donc aujourd'hui, officiellement, que sort la "Girafe lymphatique". Ceux qui ont reçu le roman, déjà, parce qu'ils l'avaient précommandé aux Editions Le Réalgar, en ont fait un retour plus que positif, je suis déjà rassuré, en partie. Un peu dépité, aussi: quel(le) libraire, quel(le) bibliothécaire va pousser la curiosité jusqu'à la commande de ce petit (mais magnifique) ouvrage, qui va m'inviter à tel salon, dont la plupart, ces dernières années, se sont déroulés sans moi? Quel(le) auteur(e) de mes ami(e)s va chroniquer mon roman, le référencer dans telle revue? J'ai un parcours, quelques états de service que je rappelle sempiternellement en quatrième de couverture, certains gamins de 3ème se sont fadés une explication de texte sur "Tébessa" et pourtant, en dix ans, mon réseau a fondu comme neige au soleil. Des promesses n'ont pas été tenues, des paresses se sont installées et là, paf, à 50 ans, j'aborde mon avant-dernier ouvrage avec bonheur d'un côté, et crainte (qu'il passe inaperçu) de l'autre.

Il est temps que les bonnes fées que me souhaitait Laurence Tardieu se penchent de nouveau sur mon travail: offrez une Girafe si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, aux libraires, de préférence. Commandez-leur un nouvel exemplaire pour quelqu'un que vous aimez: pour 11€, il aura un Cachard et trois Gervaise chez lui, c'est donné. Et dites-leur que sous mes airs atrabilaires, je n'ai (encore) mangé personne. Le document suivant leur permettra de savoir de qui et de quoi on parle :

GL DOSSIER DE COM.pdf

©Photo (de Toscane) : Frédérique Ettori, qui chroniquera la Girafe sur France 3 Corse, dans quelques jours (diffusion en octobre).

15:55 Publié dans Blog | Lien permanent

07/08/2018

Le Bras armé de Jean-Louis Murat.

Je suis extrêmement triste d’apprendre la disparition de Didier Le Bras, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’on parle là d’un homme exquis – ce qui ne permet jamais d’échapper à la mort, néanmoins – que je n’ai jamais rencontré mais avec qui j’ai échangé par le biais des réseaux sociaux, d’abord publiquement puis, souvent, en messages privés. Ensuite parce que j’ai découvert, sous un langage délicieusement suranné, un homme profondément marqué par son enfance paysanne, assez dure à ce que j’ai cru comprendre, partagé à égale distance entre deux passions. Le football, en éducateur, dont il dénonçait les dérives individualistes et vénales dans un livre paru récemment : « Foot passion, foot prison », dont il continuait, inlassablement, à enseigner les valeurs collectives et sociétales au Stade Rennais et ailleurs, dans sa Bretagne natale ; Jean-Louis Murat ensuite, une passion que nous partagions, et pour lequel il a entrepris un travail remarquable de somme : son blog – partagé en sept sections ! – est une véritable exégèse du travail de l’Auvergnat, et c’est là que le sujet s’impose de lui-même : que faire d’une telle œuvre, numérique, publique, quand son auteur a disparu ? Quel éditeur – je crois qu’il y avait deux ouvrages en perspective, je ne sais pas s’il les a terminés – prendra le pari (risqué) de la rendre accessible, définitive, historique ? A chaque fois que nous nous écrivions, Didier Le Bras vantait ma qualité littéraire, l’associait à une intransigeance qu’il retrouvait dans les nombreux conflits – j’aime un peu ça, aussi – que j’ai parfois eus avec quelques membres de la Muratie, ces ayatollahs de l’adoration et de l’exclusivité. Il montrait un respect énorme de l’enseignement, des valeurs de transmission et de respect qu’il représentait pour lui et qu’il appliquait, à son échelle, avec « ses petits », comme il les appelait. Le Bras & Murat, c’est un travail commun monumental, sans qu’ils se soient jamais rencontrés, je crois, ou alors avec la discrétion qui leur sied à tous les deux. Murat est orphelin, aujourd’hui, et nous le sommes tous un peu avec lui. La question de son travail – digne d’une thèse d’Etat, entre philologie, topologie, discophilie – reste posée. Je ne connais personne qui ait cette force de travail, de patience et d’abnégation. Tout l’inverse de quelques autres qui gravitent autour du Berger de Chamablanc. Farewell, Didier ! J’aurais aimé te rencontrer.

Je suis extrêmement triste d’apprendre la disparition de Didier Le Bras, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’on parle là d’un homme exquis – ce qui ne permet jamais d’échapper à la mort, néanmoins – que je n’ai jamais rencontré mais avec qui j’ai échangé par le biais des réseaux sociaux, d’abord publiquement puis, souvent, en messages privés. Ensuite parce que j’ai découvert, sous un langage délicieusement suranné, un homme profondément marqué par son enfance paysanne, assez dure à ce que j’ai cru comprendre, partagé à égale distance entre deux passions. Le football, en éducateur, dont il dénonçait les dérives individualistes et vénales dans un livre paru récemment : « Foot passion, foot prison », dont il continuait, inlassablement, à enseigner les valeurs collectives et sociétales au Stade Rennais et ailleurs, dans sa Bretagne natale ; Jean-Louis Murat ensuite, une passion que nous partagions, et pour lequel il a entrepris un travail remarquable de somme : son blog – partagé en sept sections ! – est une véritable exégèse du travail de l’Auvergnat, et c’est là que le sujet s’impose de lui-même : que faire d’une telle œuvre, numérique, publique, quand son auteur a disparu ? Quel éditeur – je crois qu’il y avait deux ouvrages en perspective, je ne sais pas s’il les a terminés – prendra le pari (risqué) de la rendre accessible, définitive, historique ? A chaque fois que nous nous écrivions, Didier Le Bras vantait ma qualité littéraire, l’associait à une intransigeance qu’il retrouvait dans les nombreux conflits – j’aime un peu ça, aussi – que j’ai parfois eus avec quelques membres de la Muratie, ces ayatollahs de l’adoration et de l’exclusivité. Il montrait un respect énorme de l’enseignement, des valeurs de transmission et de respect qu’il représentait pour lui et qu’il appliquait, à son échelle, avec « ses petits », comme il les appelait. Le Bras & Murat, c’est un travail commun monumental, sans qu’ils se soient jamais rencontrés, je crois, ou alors avec la discrétion qui leur sied à tous les deux. Murat est orphelin, aujourd’hui, et nous le sommes tous un peu avec lui. La question de son travail – digne d’une thèse d’Etat, entre philologie, topologie, discophilie – reste posée. Je ne connais personne qui ait cette force de travail, de patience et d’abnégation. Tout l’inverse de quelques autres qui gravitent autour du Berger de Chamablanc. Farewell, Didier ! J’aurais aimé te rencontrer.

12:20 Publié dans Blog | Lien permanent

04/08/2018

(Re)voilà les Anges.

Le 8 décembre 1990, à la Cigale, à Lyon, entre un concert de Barbara (un des dix) et un (le seul) de Léo Ferré, j’allai voir Gamine, ce groupe folk-rock dont tout le monde parlait, à la suite de leurs deux tubes interplanétaires (de l’Hexagone), le fabuleux « Voyage » en 1987, et « Voilà les anges » l’album d’après. À cette époque-là, on disait déjà que ces groupes-là– citons-les : Graziella de Michele, Louise Féron, Ellie Medeiros, les Innocents… - valorisaient, quelques années après la vague de Rennes, la musique française, celle que les Anglais pouvaient encore nous envier. Gamine, c’était essentiellement, dans la politique de la maison de disque de l’époque, la belle gueule, mèche blonde en bandoulière, de Paul Félix, l’auteur-interprète du combo d’un Bordeaux pré-Noir Désir, dont on ne savait pas encore qu’il se saborderait après deux albums réussis, sous les explications vaseuses et distantes d’une crise de mégalomanie du chanteur et d’un refus du succès des autres musiciens. Gamine restera une énigme de la fin du XX° siècle, parce que tout était réuni pour que le groupe dure mille ans : l’équilibre entre Paul Félix- « Mort à Venise »-Visconti, Paco Rodriguez à la guitare, Guillaume Bacou à la basse et, successivement, quelques batteurs dont on a oublié le nom, était tel qu’il semblait n’obéir qu’à une règle. Celle du chanteur-interprète, possédé au possible, dont la rumeur dira, pendant des décennies, qu’il a été ingérable et imbuvable au point de dégoûter de son travail tous les éminents producteurs. A ce point, la rumeur n’est pas vérifiable, même trente ans après. Qui aurait pu dire, le 8 décembre 1990, que Eric Falcon – avec son t-shirt arborant Hitler avalant sa szavtika – deviendrait un éminent scientifique français, qu’Estève et moi deviendrons mari, femme, père et mère d’un même individu, Muriel infirmière reconnue, elle qui a dormi tout le concert ? Qui peut dire, trente ans après, que Paul Félix, passé du show-biz aux lamaseries du Tibet, a eu tort d’être celui qu’il fut il y a trente ans, dont – dit-il lui-même – il n’assume pas les paroles de chansons tout en les reprenant enfin pour un tournée d’été qui relève de la simple camaraderie et d’un Chiche trans-générationnel? Histoire de montrer que ces morceaux n’ont pas pris une ride, selon la formule consacrée. Mais pas une, vraiment. Sur l’improbable scène de la plage des Voiliers, à Portiragnes, dans la région qui m’héberge depuis trois ans, Gamine poursuivait hier soir une inimaginable tournée d’été, pour qui voulait bien les entendre de nouveau, ou se trémousser sur un morceau en se disant que ça leur rappelait quelque chose. Paul Félix, à l’époque, se serait offusqué de telles conditions, mais là, il est en tunique turquoise, s’occupant des balances, dans le bar du copain de son bassiste historique. Saluant tous ceux qui l’interpellent et les remerciant, déjà, d’être là. La mer est le fonds de scène, et il n’y a pas de vent. Les Anges sont bénis et le processus, lancé depuis la fin du mois de juillet, peut s’enclencher. Après une première partie passée au restaurant de la paillotte locale, vers 22h30, la réminiscence n’est pas palliative, mais brutale, dantesque : un morceau quasi-instrumentale en ouverture et c’est par « le Voyage » que le groupe lance le concert, trente ans après. Sans que je me rappelle comment je l’avais ressenti le 8 décembre 1990, sans même que je me souvienne ce qu’Eric avait prétexté pour laisser son manteau dans la 2CV sans savoir qu’en sortant de la Cigale, trente centimètres de neige recouvriraient Lyon… « Le Voyage », et c’est déjà l’explosion interne, et l’envie, puisqu’il n’y a de mise que la curiosité lointaine de gens attablés, de ne pas voir ça de la « fosse », mais de trois quarts dos, du côté de Paco. La voix de Félix aura été un des plus grands manquements de l’histoire du rock français : personne n’a mieux que lui placé une voix de tête, aux nasales contrecarrées par l’accent de son cru, que l’ironie ramène, aujourd’hui, aux intonations de Christophe Dugarry alors même que Christophe Dugarry n’était, au mieux, qu’un adolescent ayant échappé à ses parents pour aller au concert de Gamine… Que faisions-nous tous, hier, à Portiragnes, musiciens et auditeurs mêlés, à part sortir d’une hébétude et non pas rattraper, mais signer, puisque personne ne le fait jamais, trente années passées in absentait ? A réécouter, de loin en loin, ces disques qui nous avaient obnubilés – Estève, en 1991, avait déjà exprimé son ras-le-bol de la lecture en boucle – sans en rien dire pour ne rien provoquer, ni l’anachronisme ni la raillerie. Qu’ils étaient et qu’ils restent bien, putain, ces deux albums et ce 45 tours, qui permettent à trois quinquas (plus un jeune batteur) de ramener tranquillement à la surface un travail de jeunesse dont on comprend qu’il les aurait tenus jusque là s’ils avaient choisi l’autre voie. Celle du succès facile et de la reproduction à travers les années. Il est plus exceptionnel, au sens propre, d’aller voir Gamine sur la plage de Portiragnes cet été que U2 à Bercy à l’automne. Et moins cher. Depuis hier, l’idée qu’un des deux groupes a réussi n’est plus valable : au pire, on peut se demander lequel. « Dream Boy », « Nos sens égarés », « Two People of a different kind », « Cuisine contemplative », tout revient sublimement, et la tignasse, le corps peint de Paco s’imposent comme il ne s’était pas fait il y a trente ans. Pas plus que le mètre quatre-vingt dix du bassiste ne nous avait marqués, d’ailleurs, tiens… Quand l’hirsute et bariolé guitariste chante (à son tour) « Nos rêves », dans un country endiablé, on retrouve tout, et pas hélas, pour une fois. On lutte avec le souvenir d’une scène accaparée par un seul homme et, d’un coup, trente ans après, le voilà qui laisse toute la place qu’il peut. « Etre roi », « les gens sont si bizarres » - un texte que le chanteur 2018 dit ne pas assumer de l’auteur 88 – « Nos sentiments », « May I », avec les voix partagées et croisées, dans le langage, où étions-nous, hier soir, en bord de Méditerranée ? Dans un entretemps dans lequel chacun a reporté la part qui lui a le plus manqué, depuis tout ce temps ? Qu’est-ce qui nous pousse à donner plus d’importance à l’instant qu’il en a vraiment ? « Voilà les anges », même s’il attire le plus de monde, n’est pas le morceau le plus éloquent : c’est le plus facile, le plus soumis aux malentendus radiophoniques. Je l’ai écouté de derrière le batteur, c’était une belle expérience aussi. L’imposant Paco, dans les rappels, allume un troisième bâton d’encens, sort la cithare et situe la méprise telle qu’on l’a laissée : Gamine, il y a trente ans, aurait pu devenir les Beatles français, si rien de ce qu’on ne saura jamais les avait plombés. Jusqu’à ce qu’ils retrouvent l’envie et le plaisir de revenir à ce qu’ils étaient avant, et jouer pour qui veut bien les écouter. La Cithare tient "le mantra de la bienveillance de Bouddha", étonnamment rythmé, puis enchaîne - jamais je ne l’aurais espéré - sur la meilleure version (ex æquo avec Ferré, ça situe, et recadre temporellement) du « Que sont mes amis devenus », de Rutebeuf, qu’on ait jamais entendue. Avec un finale sur du Echo & the Bunnymen, qui comblera de joie Olivier Martinelli, local de l’étape. Quand ils décident, par joie, de jouer « Heroes », version « les dauphins savent nager », je me jette à l’eau, mais pas de façon métaphorique : seule la mer sait témoigner de la relativité d’un espace-temps. « Ne partez plus », c’est ce qu’on a envie de dire aux Gamine, seulement. Sans grand espoir, ce qu’on peut comprendre aussi. Mais il n’est pas donné à grand monde de valider les trois quarts de son existence lors d’une soirée en bord de mer. Ceux qui me lisent sauront ce que j’ai vécu. L’espérance du lendemain. Ouais, tu parles.

Le 8 décembre 1990, à la Cigale, à Lyon, entre un concert de Barbara (un des dix) et un (le seul) de Léo Ferré, j’allai voir Gamine, ce groupe folk-rock dont tout le monde parlait, à la suite de leurs deux tubes interplanétaires (de l’Hexagone), le fabuleux « Voyage » en 1987, et « Voilà les anges » l’album d’après. À cette époque-là, on disait déjà que ces groupes-là– citons-les : Graziella de Michele, Louise Féron, Ellie Medeiros, les Innocents… - valorisaient, quelques années après la vague de Rennes, la musique française, celle que les Anglais pouvaient encore nous envier. Gamine, c’était essentiellement, dans la politique de la maison de disque de l’époque, la belle gueule, mèche blonde en bandoulière, de Paul Félix, l’auteur-interprète du combo d’un Bordeaux pré-Noir Désir, dont on ne savait pas encore qu’il se saborderait après deux albums réussis, sous les explications vaseuses et distantes d’une crise de mégalomanie du chanteur et d’un refus du succès des autres musiciens. Gamine restera une énigme de la fin du XX° siècle, parce que tout était réuni pour que le groupe dure mille ans : l’équilibre entre Paul Félix- « Mort à Venise »-Visconti, Paco Rodriguez à la guitare, Guillaume Bacou à la basse et, successivement, quelques batteurs dont on a oublié le nom, était tel qu’il semblait n’obéir qu’à une règle. Celle du chanteur-interprète, possédé au possible, dont la rumeur dira, pendant des décennies, qu’il a été ingérable et imbuvable au point de dégoûter de son travail tous les éminents producteurs. A ce point, la rumeur n’est pas vérifiable, même trente ans après. Qui aurait pu dire, le 8 décembre 1990, que Eric Falcon – avec son t-shirt arborant Hitler avalant sa szavtika – deviendrait un éminent scientifique français, qu’Estève et moi deviendrons mari, femme, père et mère d’un même individu, Muriel infirmière reconnue, elle qui a dormi tout le concert ? Qui peut dire, trente ans après, que Paul Félix, passé du show-biz aux lamaseries du Tibet, a eu tort d’être celui qu’il fut il y a trente ans, dont – dit-il lui-même – il n’assume pas les paroles de chansons tout en les reprenant enfin pour un tournée d’été qui relève de la simple camaraderie et d’un Chiche trans-générationnel? Histoire de montrer que ces morceaux n’ont pas pris une ride, selon la formule consacrée. Mais pas une, vraiment. Sur l’improbable scène de la plage des Voiliers, à Portiragnes, dans la région qui m’héberge depuis trois ans, Gamine poursuivait hier soir une inimaginable tournée d’été, pour qui voulait bien les entendre de nouveau, ou se trémousser sur un morceau en se disant que ça leur rappelait quelque chose. Paul Félix, à l’époque, se serait offusqué de telles conditions, mais là, il est en tunique turquoise, s’occupant des balances, dans le bar du copain de son bassiste historique. Saluant tous ceux qui l’interpellent et les remerciant, déjà, d’être là. La mer est le fonds de scène, et il n’y a pas de vent. Les Anges sont bénis et le processus, lancé depuis la fin du mois de juillet, peut s’enclencher. Après une première partie passée au restaurant de la paillotte locale, vers 22h30, la réminiscence n’est pas palliative, mais brutale, dantesque : un morceau quasi-instrumentale en ouverture et c’est par « le Voyage » que le groupe lance le concert, trente ans après. Sans que je me rappelle comment je l’avais ressenti le 8 décembre 1990, sans même que je me souvienne ce qu’Eric avait prétexté pour laisser son manteau dans la 2CV sans savoir qu’en sortant de la Cigale, trente centimètres de neige recouvriraient Lyon… « Le Voyage », et c’est déjà l’explosion interne, et l’envie, puisqu’il n’y a de mise que la curiosité lointaine de gens attablés, de ne pas voir ça de la « fosse », mais de trois quarts dos, du côté de Paco. La voix de Félix aura été un des plus grands manquements de l’histoire du rock français : personne n’a mieux que lui placé une voix de tête, aux nasales contrecarrées par l’accent de son cru, que l’ironie ramène, aujourd’hui, aux intonations de Christophe Dugarry alors même que Christophe Dugarry n’était, au mieux, qu’un adolescent ayant échappé à ses parents pour aller au concert de Gamine… Que faisions-nous tous, hier, à Portiragnes, musiciens et auditeurs mêlés, à part sortir d’une hébétude et non pas rattraper, mais signer, puisque personne ne le fait jamais, trente années passées in absentait ? A réécouter, de loin en loin, ces disques qui nous avaient obnubilés – Estève, en 1991, avait déjà exprimé son ras-le-bol de la lecture en boucle – sans en rien dire pour ne rien provoquer, ni l’anachronisme ni la raillerie. Qu’ils étaient et qu’ils restent bien, putain, ces deux albums et ce 45 tours, qui permettent à trois quinquas (plus un jeune batteur) de ramener tranquillement à la surface un travail de jeunesse dont on comprend qu’il les aurait tenus jusque là s’ils avaient choisi l’autre voie. Celle du succès facile et de la reproduction à travers les années. Il est plus exceptionnel, au sens propre, d’aller voir Gamine sur la plage de Portiragnes cet été que U2 à Bercy à l’automne. Et moins cher. Depuis hier, l’idée qu’un des deux groupes a réussi n’est plus valable : au pire, on peut se demander lequel. « Dream Boy », « Nos sens égarés », « Two People of a different kind », « Cuisine contemplative », tout revient sublimement, et la tignasse, le corps peint de Paco s’imposent comme il ne s’était pas fait il y a trente ans. Pas plus que le mètre quatre-vingt dix du bassiste ne nous avait marqués, d’ailleurs, tiens… Quand l’hirsute et bariolé guitariste chante (à son tour) « Nos rêves », dans un country endiablé, on retrouve tout, et pas hélas, pour une fois. On lutte avec le souvenir d’une scène accaparée par un seul homme et, d’un coup, trente ans après, le voilà qui laisse toute la place qu’il peut. « Etre roi », « les gens sont si bizarres » - un texte que le chanteur 2018 dit ne pas assumer de l’auteur 88 – « Nos sentiments », « May I », avec les voix partagées et croisées, dans le langage, où étions-nous, hier soir, en bord de Méditerranée ? Dans un entretemps dans lequel chacun a reporté la part qui lui a le plus manqué, depuis tout ce temps ? Qu’est-ce qui nous pousse à donner plus d’importance à l’instant qu’il en a vraiment ? « Voilà les anges », même s’il attire le plus de monde, n’est pas le morceau le plus éloquent : c’est le plus facile, le plus soumis aux malentendus radiophoniques. Je l’ai écouté de derrière le batteur, c’était une belle expérience aussi. L’imposant Paco, dans les rappels, allume un troisième bâton d’encens, sort la cithare et situe la méprise telle qu’on l’a laissée : Gamine, il y a trente ans, aurait pu devenir les Beatles français, si rien de ce qu’on ne saura jamais les avait plombés. Jusqu’à ce qu’ils retrouvent l’envie et le plaisir de revenir à ce qu’ils étaient avant, et jouer pour qui veut bien les écouter. La Cithare tient "le mantra de la bienveillance de Bouddha", étonnamment rythmé, puis enchaîne - jamais je ne l’aurais espéré - sur la meilleure version (ex æquo avec Ferré, ça situe, et recadre temporellement) du « Que sont mes amis devenus », de Rutebeuf, qu’on ait jamais entendue. Avec un finale sur du Echo & the Bunnymen, qui comblera de joie Olivier Martinelli, local de l’étape. Quand ils décident, par joie, de jouer « Heroes », version « les dauphins savent nager », je me jette à l’eau, mais pas de façon métaphorique : seule la mer sait témoigner de la relativité d’un espace-temps. « Ne partez plus », c’est ce qu’on a envie de dire aux Gamine, seulement. Sans grand espoir, ce qu’on peut comprendre aussi. Mais il n’est pas donné à grand monde de valider les trois quarts de son existence lors d’une soirée en bord de mer. Ceux qui me lisent sauront ce que j’ai vécu. L’espérance du lendemain. Ouais, tu parles.

03:38 | Lien permanent