21/06/2021

193.

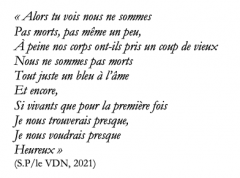

Nos imaginaires sont lestés, toujours, des fictions qu’on s’impose, à l’écrit ou à l’écran, et « le Train » - ce morceau que j’écoute en boucle - n’y échappe pas, surtout quand on le prend dans l’imagerie la plus sombre de notre époque, qui va des wagons plombés qui partaient vers l’enfer jusqu’à ceux qu’on attrape, dans la clandestinité, pour lui échapper. La famille qu’on suit dans le Train pourrait être composée d’une assemblée de Servantes en fuite, dans les romans de Margaret Atwood, ou de réfugiés politiques de n’importe quel pays en guerre. Ou de résistants, comme dans ISQLAF, en quête de la zone libre, celle où il est encore possible d’aimer. Il y a famille parce que sont énoncés, outre l’homme qui raconte l’histoire – j’aurais couru la vie entière - Matt, le compagnon d'infortune, dans la voiture 8 (c’est ici, souffle Anna), qui serre Enzo entre ses bras, juste avant que le train s’ébranle, dans un long long good-bye. Le train qui s’éloigne de la ville-monstre, c’est une allégorie de la survie, ces forces inespérées que l’on retrouve quand la situation est désespérée. Chez Hannah Arendt, on préfère la banalité du mal au mal radical kantien, c’est ainsi : outre la responsabilité des bourreaux, il convient d’interroger le fatalisme des victimes. Dans ce train qui s’éloigne du danger, les larmes de joie et de soulagement jaillissent, elles comprennent un peu de ce qu’on ne retrouvera jamais (l’ombre restée sur le quai) et l’impératif catégorique d’être (presque)heureux. Contre toute attente, dans une forme de temps retrouvé. Qui surmonte les corps harassés (à peine nos corps ont-ils pris un coup de vieux), le bleu des yeuxun peu plus délavé encore. Nous ne sommes pas morts, tu vois, c’est le constat que l’on fait une fois les épreuves passées, dans une vie, ainsi que celui d’un recommencement toujours possible. On a tort, toujours, de hiérarchiser les dangers qu’on court : dans un couple comme sous une dictature, ce sont les mêmes dangers qui menacent, les bleus à l’âme qui en découlent. Se sentir vivant, c’est la conséquence paradoxale d’être passé à côté de la mort, et c’est un sentiment contradictoire, entre la culpabilité – très forte chez les survivants, de la Shoah ou d’ailleurs – et la volonté décuplée de profiter du temps qui reste.

Nos imaginaires sont lestés, toujours, des fictions qu’on s’impose, à l’écrit ou à l’écran, et « le Train » - ce morceau que j’écoute en boucle - n’y échappe pas, surtout quand on le prend dans l’imagerie la plus sombre de notre époque, qui va des wagons plombés qui partaient vers l’enfer jusqu’à ceux qu’on attrape, dans la clandestinité, pour lui échapper. La famille qu’on suit dans le Train pourrait être composée d’une assemblée de Servantes en fuite, dans les romans de Margaret Atwood, ou de réfugiés politiques de n’importe quel pays en guerre. Ou de résistants, comme dans ISQLAF, en quête de la zone libre, celle où il est encore possible d’aimer. Il y a famille parce que sont énoncés, outre l’homme qui raconte l’histoire – j’aurais couru la vie entière - Matt, le compagnon d'infortune, dans la voiture 8 (c’est ici, souffle Anna), qui serre Enzo entre ses bras, juste avant que le train s’ébranle, dans un long long good-bye. Le train qui s’éloigne de la ville-monstre, c’est une allégorie de la survie, ces forces inespérées que l’on retrouve quand la situation est désespérée. Chez Hannah Arendt, on préfère la banalité du mal au mal radical kantien, c’est ainsi : outre la responsabilité des bourreaux, il convient d’interroger le fatalisme des victimes. Dans ce train qui s’éloigne du danger, les larmes de joie et de soulagement jaillissent, elles comprennent un peu de ce qu’on ne retrouvera jamais (l’ombre restée sur le quai) et l’impératif catégorique d’être (presque)heureux. Contre toute attente, dans une forme de temps retrouvé. Qui surmonte les corps harassés (à peine nos corps ont-ils pris un coup de vieux), le bleu des yeuxun peu plus délavé encore. Nous ne sommes pas morts, tu vois, c’est le constat que l’on fait une fois les épreuves passées, dans une vie, ainsi que celui d’un recommencement toujours possible. On a tort, toujours, de hiérarchiser les dangers qu’on court : dans un couple comme sous une dictature, ce sont les mêmes dangers qui menacent, les bleus à l’âme qui en découlent. Se sentir vivant, c’est la conséquence paradoxale d’être passé à côté de la mort, et c’est un sentiment contradictoire, entre la culpabilité – très forte chez les survivants, de la Shoah ou d’ailleurs – et la volonté décuplée de profiter du temps qui reste.

« Le Train », c’est aussi la possibilité de la renaissance et en cela, ce qu’on a laissé sur le quai figure un grand nombre de nos résiliences. Puisqu’il est minuit, sur le quai, c’est Baudelaire, et son examen de la même heure qu’on convoque : « La pendule, sonnant minuit,Ironiquement nous engageA nous rappeler quel usageNous fîmes du jour qui s'enfuit. ». Sans compter que, dans le même poème, c’est d’avoir mené le train d’un hérétiquedont on s’accuse. Les cœurs battent beaucoup, dans la chanson comme dans l’album tout entier, c’est le constat auto persuadé de l’auteur, qui disait déjà, il n’y a pas si longtemps, que les gentils gagnent toujours à la fin. On subit tant d’injonctions au bonheur, dans le monde contemporain, qu’il serait bon de s’en méfier, ou d’en retrouver l’essence : à ce titre, la façon dont le personnage concède, dans un souffle, qu’il le ressent, donne le signal, celui du passeur dans sa véritable acception, méditative, celle de la traversée fragile et métaphysique de nos vies. Peu importe où le train nous emporte : je l’ai peut-être rêvé, mais il doit y avoir un peu de tout ça dans la voiture 8.

05:15 Publié dans Blog | Lien permanent

Les commentaires sont fermés.