28/06/2016

Jouisseur du temps qui passe.

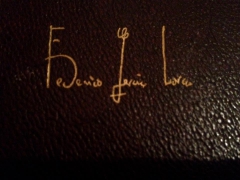

Comment est-ce qu’on s’empare d’un monstre sacré de l’histoire et de la culture espagnoles, comment fait-on d’une vie réelle, qui s’est vraiment déroulée, même si elle s’est achevée plus tôt qu’on l’aurait voulu, un sujet d’écriture, un matériau dont, dès l’avant-propos, en guise d’avertissement au lecteur, l’auteur précise qu’il s’agit d’un hommage « respectueux et chaleureux » au Maestro ? Lequel n’est pas, pour ceux qui me suivent, celui auquel ils pensent, mais l’autre pan incontournable de l’Andalousie, son pero, selon le film et l’appellation dont l’ont affublés Buñuel et Dali eux-mêmes. Dans Ainadamar, la fontaine aux larmes, le roman que Serge Mestre, fils de Républicains et traducteur de nombreux romans espagnols, consacre à Federico Garcia Lorca, l’Histoire est racontée par cercles concentriques, à cloche-pied sur la chronologie, dit l’auteur. Elle commence par la fin, y reviendra, puis dirige le lecteur, à travers de courts chapitres titrés et datés, en commençant par le 18 août, donc, 1936, jour fatidique où, sur un dernier cri d’hébétude (« Vous n’allez pas me tuer ! », dans le très bon et très méconnu téléfilm de Juan Antonio Bardem, avec Nickolas Grace dans le rôle-titre, en 1987), le poète s’est effondré, en su Granada. Près d’un olivier, plus que centenaire aujourd’hui, qui fait l’objet, encore, de tous les débats en Espagne, où certains Granadinos aimeraient rendre au poète la lumière qu’il a braquée sur leur ville, et où d’autres militent pour qu’il reste tranquille, là, au milieu de ces inconnus qui sont tombés avec lui, le jour d’avant, le jour d’après, peu importe. Qu’il soit avec le peuple et qu’il le reste, lui qui l’a tant inspiré et lui qui, malgré ses conférences dans le monde entier, malgré le milieu dont il est issu, l’a mis au centre de ses préoccupations artistiques, a créé la Baracca, sa troupe de théâtre, pour et avec lui. Mestre construit son récit à partir de personnages annexes, Dióscoro Galindo, l’instituteur, celui qui rêve d’une Révolution par le savoir et l’éducation généralisée ; Fermín Galán et Angel García, les martyrs de la cause républicaine ; Lola et Manuel, Francisco et Joaquín. Des noms illustres, aussi : Dali et Buñuel in abstentia (sauf à la fin du récit), Manuel de Falla, son maître de piano, Rafael Alberti, Nella Larsen, Pablo Neruda. Mais aussi Proust, Monet, Manet. Et les tristes sires, phalangistes revanchards dont l’Histoire a retenu le patronyme, Jose Antonio Primo de Rivera, Juan Bautista Aznar, Queipo de Llano et ses messages codés : on lui sert du café… beaucoup de café… CAFE est l’acronyme de Camaradas Arriba Phalange Espanola, le sésame qui déclenche l’exécution d’un détenu. Dans la construction qu’il interrompt par des apartés d’auteur (rattrapés sous le nom d’associations), des insères de réel – via Almodovar ou Johnny Cash - comme s’il fallait, de temps à autre, reprendre son souffle et rappeler des vérités qu’on jurerait contemporaines sur la répartition des richesses (¿De quien son esos olivos?),les libertés qu’on piétine, petit à petit, Mestre dessine le portrait d’un homme plus soucieux qu’on l’a jamais vu, même en pleine fête à New-York, en pleine débauche à Santiago de Cuba. Parce qu’on suit le poète dans toutes les phases qu’on lui connaît, qu’il a ponctuées de ses écrits (Un poeta en Nueva York, en la Havana), toujours un peu plus préoccupé par la situation de son pays, toujours relié, par le jazz, par le són, au Cante Jondo de son Andalousie, à ses délices que Mestre semble bien connaître (parce qu’on ne doit pas être beaucoup en France à intégrer dans un récit la distinction entre le fino et la Manzanilla, quoique j’aimerais vraiment qu’il me confirme qu’il aurait choisi la Guita plutôt que la Ina, dans le quartier de l’Albaicín !) et qu’il restitue à la perfection. De même que les pages qu’il consacre à la musique sont magnifiques : Lorca pianiste n’est pas chose courue et pourtant, qu’il s’échappe pour jouer l’Adagio sostenuto de la Sonate au clair de lune pour les deuxième classe de l’Olympic – le bateau qui l’a emmené à New-York) ou qu’il cabotine sur la scène de l’Institut de toutes les Espagnes, dans la Big Apple, on le voit, comme tout andalou qui se respecte, lié au Sacré par les notes qu’il compose ou qu’il entend, ému aux larmes (de sang) par le chant majeur des Noirs de Harlem : la ressemblance porte au-delà des notes, dit-il sous la plume de Mestre. Ces gens qu’on réprime à Grenade, parias du Sacromonte, misérables de l’Albaicín, déclassés, amoureux fous du flamenco, sont semblables aux citoyens de deuxième zone, refoulés, balayés, vomis, qui vont divaguant dans les rues de Harlem. La réussite de ce roman tient dans la pudeur avec laquelle il aborde, par touches temporelles et successives, le drame à venir, que nous n’avons pas oublié. Par une écriture très soignée, aux mots pesés, que veut contredire l’insistante récurrence de ses et cetera, sans tromper personne, néanmoins. Par, à une ou deux exceptions près (rien, sur le nombre), le refus du didactique, bien détourné au profit du roman, du suspens, de l’appréhension, qui monte. On replonge dans cette esquisse permanente d’une théorie jamais terminée d’un Duende que personne ne saura définir, vraiment. Et puisqu’en un vers final qui n’appartient pas à Federico, Mestre rend à Lorca le côté rimbaldien de l’éternelle jeunesse, on se dit qu’il a bien fait d’en exploser la chronologie : on y retrouve, par procuration, une part de notre propre éternité.

Comment est-ce qu’on s’empare d’un monstre sacré de l’histoire et de la culture espagnoles, comment fait-on d’une vie réelle, qui s’est vraiment déroulée, même si elle s’est achevée plus tôt qu’on l’aurait voulu, un sujet d’écriture, un matériau dont, dès l’avant-propos, en guise d’avertissement au lecteur, l’auteur précise qu’il s’agit d’un hommage « respectueux et chaleureux » au Maestro ? Lequel n’est pas, pour ceux qui me suivent, celui auquel ils pensent, mais l’autre pan incontournable de l’Andalousie, son pero, selon le film et l’appellation dont l’ont affublés Buñuel et Dali eux-mêmes. Dans Ainadamar, la fontaine aux larmes, le roman que Serge Mestre, fils de Républicains et traducteur de nombreux romans espagnols, consacre à Federico Garcia Lorca, l’Histoire est racontée par cercles concentriques, à cloche-pied sur la chronologie, dit l’auteur. Elle commence par la fin, y reviendra, puis dirige le lecteur, à travers de courts chapitres titrés et datés, en commençant par le 18 août, donc, 1936, jour fatidique où, sur un dernier cri d’hébétude (« Vous n’allez pas me tuer ! », dans le très bon et très méconnu téléfilm de Juan Antonio Bardem, avec Nickolas Grace dans le rôle-titre, en 1987), le poète s’est effondré, en su Granada. Près d’un olivier, plus que centenaire aujourd’hui, qui fait l’objet, encore, de tous les débats en Espagne, où certains Granadinos aimeraient rendre au poète la lumière qu’il a braquée sur leur ville, et où d’autres militent pour qu’il reste tranquille, là, au milieu de ces inconnus qui sont tombés avec lui, le jour d’avant, le jour d’après, peu importe. Qu’il soit avec le peuple et qu’il le reste, lui qui l’a tant inspiré et lui qui, malgré ses conférences dans le monde entier, malgré le milieu dont il est issu, l’a mis au centre de ses préoccupations artistiques, a créé la Baracca, sa troupe de théâtre, pour et avec lui. Mestre construit son récit à partir de personnages annexes, Dióscoro Galindo, l’instituteur, celui qui rêve d’une Révolution par le savoir et l’éducation généralisée ; Fermín Galán et Angel García, les martyrs de la cause républicaine ; Lola et Manuel, Francisco et Joaquín. Des noms illustres, aussi : Dali et Buñuel in abstentia (sauf à la fin du récit), Manuel de Falla, son maître de piano, Rafael Alberti, Nella Larsen, Pablo Neruda. Mais aussi Proust, Monet, Manet. Et les tristes sires, phalangistes revanchards dont l’Histoire a retenu le patronyme, Jose Antonio Primo de Rivera, Juan Bautista Aznar, Queipo de Llano et ses messages codés : on lui sert du café… beaucoup de café… CAFE est l’acronyme de Camaradas Arriba Phalange Espanola, le sésame qui déclenche l’exécution d’un détenu. Dans la construction qu’il interrompt par des apartés d’auteur (rattrapés sous le nom d’associations), des insères de réel – via Almodovar ou Johnny Cash - comme s’il fallait, de temps à autre, reprendre son souffle et rappeler des vérités qu’on jurerait contemporaines sur la répartition des richesses (¿De quien son esos olivos?),les libertés qu’on piétine, petit à petit, Mestre dessine le portrait d’un homme plus soucieux qu’on l’a jamais vu, même en pleine fête à New-York, en pleine débauche à Santiago de Cuba. Parce qu’on suit le poète dans toutes les phases qu’on lui connaît, qu’il a ponctuées de ses écrits (Un poeta en Nueva York, en la Havana), toujours un peu plus préoccupé par la situation de son pays, toujours relié, par le jazz, par le són, au Cante Jondo de son Andalousie, à ses délices que Mestre semble bien connaître (parce qu’on ne doit pas être beaucoup en France à intégrer dans un récit la distinction entre le fino et la Manzanilla, quoique j’aimerais vraiment qu’il me confirme qu’il aurait choisi la Guita plutôt que la Ina, dans le quartier de l’Albaicín !) et qu’il restitue à la perfection. De même que les pages qu’il consacre à la musique sont magnifiques : Lorca pianiste n’est pas chose courue et pourtant, qu’il s’échappe pour jouer l’Adagio sostenuto de la Sonate au clair de lune pour les deuxième classe de l’Olympic – le bateau qui l’a emmené à New-York) ou qu’il cabotine sur la scène de l’Institut de toutes les Espagnes, dans la Big Apple, on le voit, comme tout andalou qui se respecte, lié au Sacré par les notes qu’il compose ou qu’il entend, ému aux larmes (de sang) par le chant majeur des Noirs de Harlem : la ressemblance porte au-delà des notes, dit-il sous la plume de Mestre. Ces gens qu’on réprime à Grenade, parias du Sacromonte, misérables de l’Albaicín, déclassés, amoureux fous du flamenco, sont semblables aux citoyens de deuxième zone, refoulés, balayés, vomis, qui vont divaguant dans les rues de Harlem. La réussite de ce roman tient dans la pudeur avec laquelle il aborde, par touches temporelles et successives, le drame à venir, que nous n’avons pas oublié. Par une écriture très soignée, aux mots pesés, que veut contredire l’insistante récurrence de ses et cetera, sans tromper personne, néanmoins. Par, à une ou deux exceptions près (rien, sur le nombre), le refus du didactique, bien détourné au profit du roman, du suspens, de l’appréhension, qui monte. On replonge dans cette esquisse permanente d’une théorie jamais terminée d’un Duende que personne ne saura définir, vraiment. Et puisqu’en un vers final qui n’appartient pas à Federico, Mestre rend à Lorca le côté rimbaldien de l’éternelle jeunesse, on se dit qu’il a bien fait d’en exploser la chronologie : on y retrouve, par procuration, une part de notre propre éternité.

Sabine Wespieser, 2016

15:52 Publié dans Blog | Lien permanent

Les commentaires sont fermés.