01/03/2016

¡Mi soledad sin descanso!

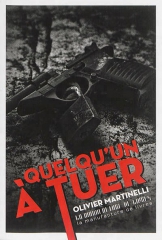

Combien de fois se l’est-il passé, dans sa vie, Olivier Martinelli, « Tierra y Libertad », de Ken Loach pour prendre comme matériau de « Quelqu’un à tuer », son dernier roman, la guerre d’Espagne, du côté des Asturies, et, cinquante-six ans après, de Paris, un road-movie psychanalytique – en vieille Fiesta à bout de cardans - qui se trame en même temps que deux récits se croisent? Deux époques, deux narrateurs, le tout à la première personne, histoire que l’Histoire se fasse en même temps que la petite, celle de Ignacio, qui prend les armes en même temps que ses copains du village de Mieres parce que rien d’autre n’est possible, dans sa vie, que la pauvreté et l’exploitation, celle de Arthur, dandy ex-branché et loser bukowskien de moins en moins magnifique. On croit retrouver la trame du film de Loach quand la petite-fille du héros retrouve, à l’annonce de son décès, de vieilles photos jaunies et une poignée de terre andalouse dans un foulard rouge. Mais la guerre, écrit Martinelli, ne fait pas les héros, justement : ce sont des types « dont la mort ne veut pas ». Parce que la mort est partout et violente dans la part historique de ce roman à deux entrées. Une fois l’enthousiasme idéologique douché, Ignacio et son frère, Cisco, la rencontrent à tous les coins de ruelle et de pueblos : viols, exécutions sommaires, de prisonniers, de prêtres (comme dans T&L), on se doit de la donner pour ne pas la recevoir. Et leur mère, au village, a sommé Ignacio de l’éloigner du petit, ce qui donne les plus belles pages d’amour fraternel du roman, doublées d’une issue que je ne dévoilerai pas, mais qui conditionnera la façon dont Ignacio continuera de la donner, la mort, en être vraiment doué pour ça. Comme le Colonel célinien que Martinelli, via Arthur, jure ne pas avoir lu, mais dont il lâche une citation apocryphe : on passe sa vie à s’entraîner à la mort. Arthur a aussi un petit frère, Dan (clin d’œil à Dan Fante, récemment disparu que l’auteur a dit en rencontre admirer par dessus tout), qui le vénérait avant. Avant qu’il perde son inspiration, le cours même de sa vie en épousant Camille, riche héritière qui finit, au début de l’histoire, par lui dire qu’il n’est plus « l’homme de la situation ». En créant une autre, une autre place, initiatique, salvatrice : Arthur, lui, n’a hérité que du poids d’un père disparu et de l’aveuglement d’une mère communiste. Qui n’a jamais faibli sur l’idéal, les belles idées - meeting, Internationale, Guernica dans la cuisine en formica - mais n’a jamais tenu la main de son fils parce que c’était une marque de possession. Dans la famille d’Ignacio, au moins, avant que la guerre ne déchire tout, on était, dit Martinelli, « de drôles de communistes », mère et enfants – baptisés - à l’Eglise pour Noël, père au bistrot. Chez Diego : quand on est Sétois, comme Martinelli, il y a des clins d’œil qui n’échappent à personne.

Combien de fois se l’est-il passé, dans sa vie, Olivier Martinelli, « Tierra y Libertad », de Ken Loach pour prendre comme matériau de « Quelqu’un à tuer », son dernier roman, la guerre d’Espagne, du côté des Asturies, et, cinquante-six ans après, de Paris, un road-movie psychanalytique – en vieille Fiesta à bout de cardans - qui se trame en même temps que deux récits se croisent? Deux époques, deux narrateurs, le tout à la première personne, histoire que l’Histoire se fasse en même temps que la petite, celle de Ignacio, qui prend les armes en même temps que ses copains du village de Mieres parce que rien d’autre n’est possible, dans sa vie, que la pauvreté et l’exploitation, celle de Arthur, dandy ex-branché et loser bukowskien de moins en moins magnifique. On croit retrouver la trame du film de Loach quand la petite-fille du héros retrouve, à l’annonce de son décès, de vieilles photos jaunies et une poignée de terre andalouse dans un foulard rouge. Mais la guerre, écrit Martinelli, ne fait pas les héros, justement : ce sont des types « dont la mort ne veut pas ». Parce que la mort est partout et violente dans la part historique de ce roman à deux entrées. Une fois l’enthousiasme idéologique douché, Ignacio et son frère, Cisco, la rencontrent à tous les coins de ruelle et de pueblos : viols, exécutions sommaires, de prisonniers, de prêtres (comme dans T&L), on se doit de la donner pour ne pas la recevoir. Et leur mère, au village, a sommé Ignacio de l’éloigner du petit, ce qui donne les plus belles pages d’amour fraternel du roman, doublées d’une issue que je ne dévoilerai pas, mais qui conditionnera la façon dont Ignacio continuera de la donner, la mort, en être vraiment doué pour ça. Comme le Colonel célinien que Martinelli, via Arthur, jure ne pas avoir lu, mais dont il lâche une citation apocryphe : on passe sa vie à s’entraîner à la mort. Arthur a aussi un petit frère, Dan (clin d’œil à Dan Fante, récemment disparu que l’auteur a dit en rencontre admirer par dessus tout), qui le vénérait avant. Avant qu’il perde son inspiration, le cours même de sa vie en épousant Camille, riche héritière qui finit, au début de l’histoire, par lui dire qu’il n’est plus « l’homme de la situation ». En créant une autre, une autre place, initiatique, salvatrice : Arthur, lui, n’a hérité que du poids d’un père disparu et de l’aveuglement d’une mère communiste. Qui n’a jamais faibli sur l’idéal, les belles idées - meeting, Internationale, Guernica dans la cuisine en formica - mais n’a jamais tenu la main de son fils parce que c’était une marque de possession. Dans la famille d’Ignacio, au moins, avant que la guerre ne déchire tout, on était, dit Martinelli, « de drôles de communistes », mère et enfants – baptisés - à l’Eglise pour Noël, père au bistrot. Chez Diego : quand on est Sétois, comme Martinelli, il y a des clins d’œil qui n’échappent à personne.

On se sait plus, dans « Quelqu’un à tuer », « si les balles », écrit l’auteur, « sont communistes ou phalangistes » : c’est dire si le conflit de l’histoire est complexe, comme le parcours de ces deux êtres dont l’un passera du bonheur à l’indifférence – à peine teintée de bile face aux massacres de masse - quand l’autre fera l’inverse. Notez ici le procédé habile, parce que vous devrez lire pour éviter le quiproquo ; notez aussi que je vous fais grâce du lien entre les deux personnages du roman, même si le titre freudien et la tâche de (la) naissance donnent l’indice mieux que le fait la couverture, qui se trompe de genre : la rencontre se fait à coups d’antiphrases et de stichomythies savoureuses, et le dévoilement de la correspondance de leur histoire commune emprunte le parcours des Républicains en fuite, des camps de concentration des Pyrénées Orientales à l’Algérie qui se prépare au chaos, à son tour. Martinelli remercie Michel Del Castillo à la fin de son ouvrage, pour Le temps de Franco, à partir duquel il a reconstitué – très exactement - une époque qu’on connaît maintenant, mais dont Ignacio, dans un finale ahurissant, nous rappelle à quel point ceux qui ne l’ont pas vécue (de là, trois coups sourds contre la poitrine) ne mesureront jamais l’inhumanité.

Les chapitres sont courts, l’écriture épurée, les récits montent en tension et l’énonciation, à renforts d’ellipses de négation et de pronom personnel indéfini, fait que "Quelqu'un à tuer" est un livre qu’on ne lâche pas et dont la seule faute de goût, entre deux réminiscences musicales martinelliennes lâchées par Arthur, aura été de solliciter Dominique Rocheteau sous le maillot du Paris Saint-Germain et non sous la tunique verte dont il fut l’Ange de la même couleur.

00:24 Publié dans Blog | Lien permanent

Les commentaires sont fermés.